Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), janvier-février 2021

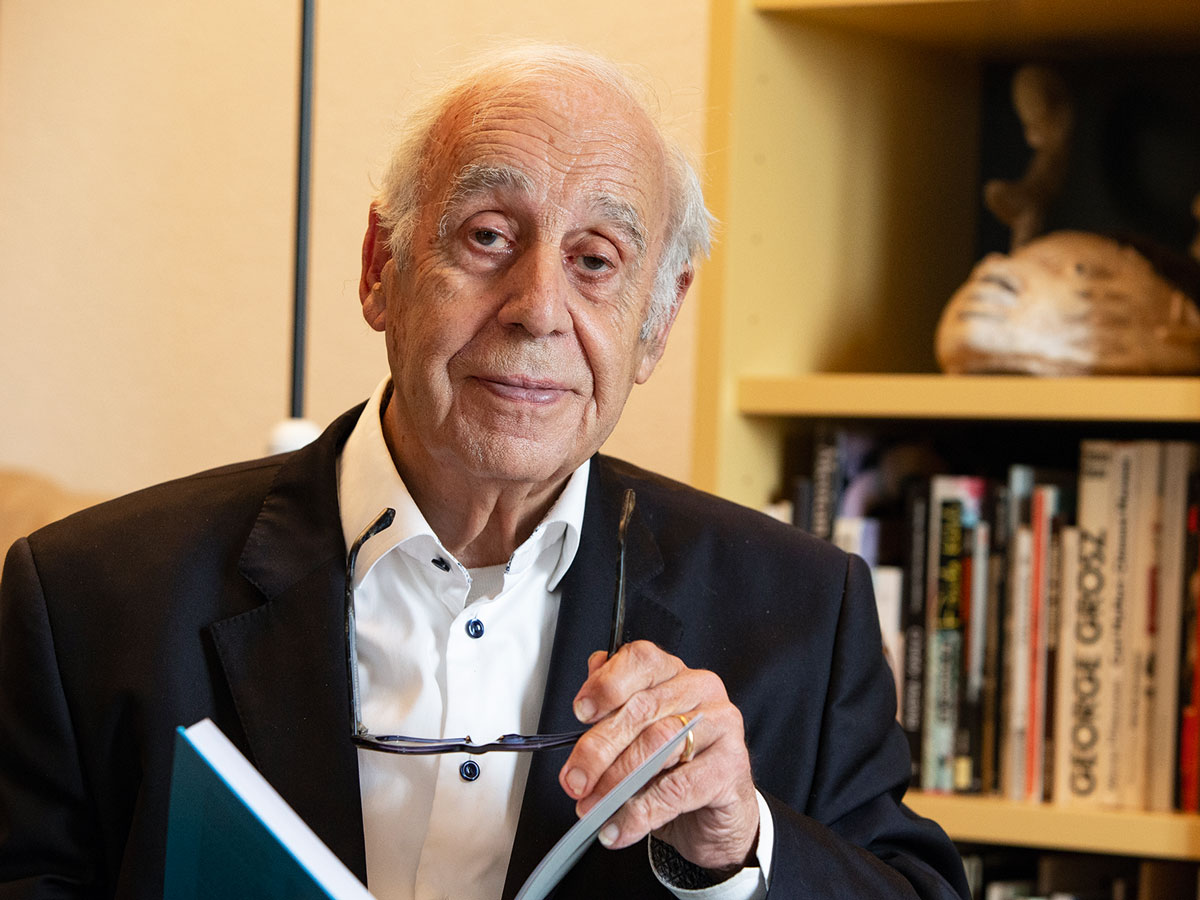

Par Pascal Gondrand | Photos: Unige, DR

Dans le cycle de cours publics de la faculté de théologie de l’Unige, Anne-Catherine Baudoin, maître d’enseignement et de recherche en Nouveau Testament et christianisme ancien, a proposé une lecture du Notre Père sous trois angles : la transmission, la traduction et la transposition. Voici un bref aperçu de sa vision de la transmission de cette prière aux premiers siècles de notre ère.Anne-Catherine Baudoin a tout d’abord rappelé le statut particulier du Notre Père qui est à la fois un passage biblique et une prière chrétienne. Le Notre Père préexiste aux Evangiles. Il est enseigné par Jésus à ses disciples qui le mettront ensuite par écrit. Aujourd’hui, il est connu et récité par les communautés chrétiennes indépendamment de sa position dans le Nouveau Testament. Lorsque l’on récite le Notre Père, on ne pense pas à son contexte dans Matthieu ou dans Luc. Le Notre Père appartient autant à la culture orale qu’à la culture écrite, à la vie liturgique et spirituelle, que la Bible.

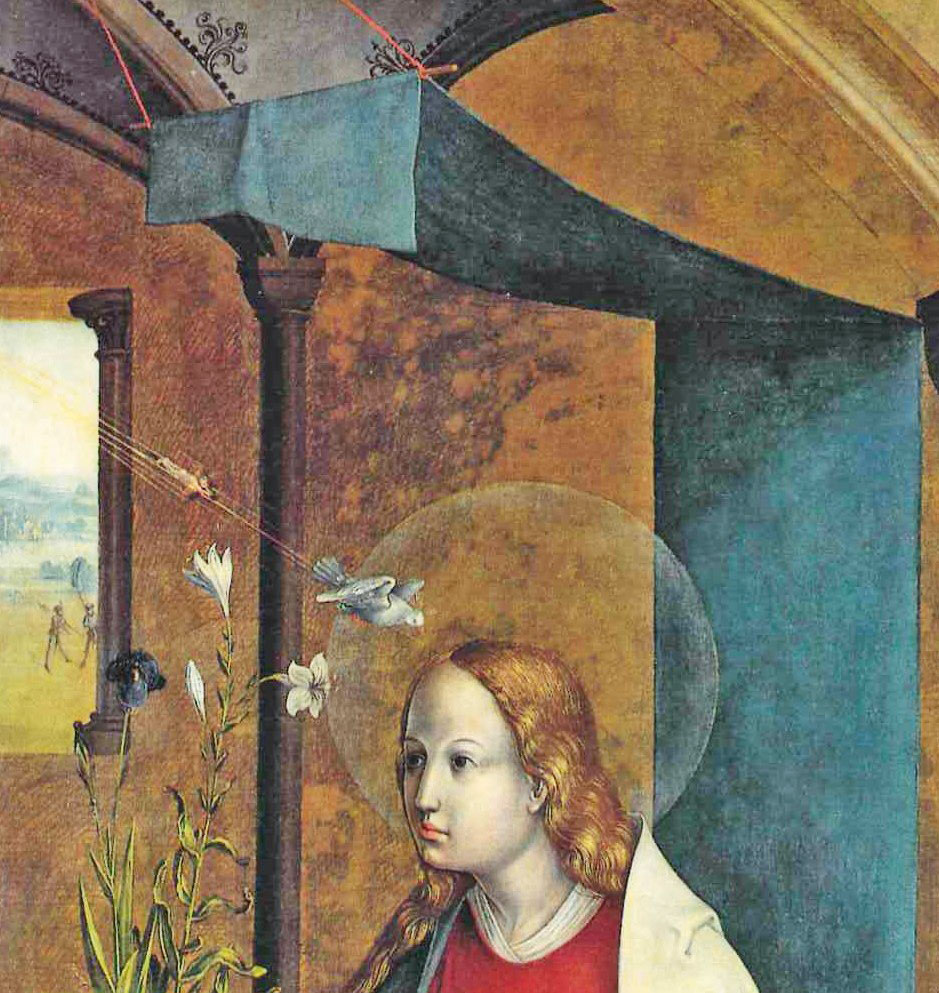

On se souviendra de cette enluminure tirée de la Bible illustrée, œuvre des scribes du monastère Saint-Bertin de Saint-Omer (F), qui date de la fin du XIIe siècle (voir photo page 3). Jésus prend ses disciples au « lasso » avec le Notre Père et ceux-ci se laissent enlacer. Le Notre Père est à la fois un texte et une prière, un prière orale devenue écrite, et un fait cultuel. Dans le phylactère que tient Jésus « Pater Noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum », le texte est en latin. Alors que les Evangiles l’ont transmis en grec et que Jésus l’a probablement enseigné en araméen.

Ce que nous appelons le Notre Père est une prière bien enracinée dans le judaïsme, qui en utilise les termes, les images et les notions. Avec notre regard rétrospectif, il est évident que les formulations présentes dans cette prière se sont transmises du judaïsme au christianisme. Sa première transmission est celle de Jésus à ses disciples. Dans l’évangile de Matthieu comme dans celui de Luc, la prière est présentée comme un enseignement explicitement transmis par Jésus. Le Notre Père est transmis comme une prière reçue du Seigneur, et l’on fait mémoire de cette transmission par Jésus. « La doctrine du Seigneur transmise aux nations par les douze apôtres », en grec la « didachè », est le plus ancien texte qui nous soit parvenu contenant les règles de vie des communautés chrétiennes. Y est inséré le Notre Père, entre les prescriptions sur le baptême et celles relatives à l’eucharistie, sans toutefois être mentionné comme appartenant à l’une ou à l’autre. Le Notre Père ressortit donc plutôt de la pratique individuelle comme, par exemple, le jeûne auquel il est associé. Cette prière est le plus long texte qui soit commun avec les évangiles de Luc et de Matthieu. La transmission du Notre Père se trouve ainsi en lien avec la pratique religieuse, comme le montre la « didachè », et parole de Jésus rapportée dans les Evangiles.

Transmettre, c’est aussi expliquer

Les premiers commentaires chrétiens de l’Ecriture datent de la deuxième moitié du IIIe siècle mais c’est vers 200 qu’est écrit le premier commentaire d’un passage des Evangiles. Il est fait par Tertullien dans son traité « Sur la prière ». Il est ainsi apparu un premier commentaire du Notre Père avant même que ceux – nombreux – des Evangiles soient établis. Le traité de Tertullien s’intitule « De oratione », soit en français « De l’oraison dominicale », mais, erreur de traduction, ce n’est pas la prière du dimanche. Retenons cependant que le traité de Tertullien n’est pas une réflexion théorique sur la prière mais rappelle que c’est le Seigneur qui a enseigné aux chrétiens cette nouvelle formule de prière. Le Notre Père a donc répondu à une exigence catéchétique. La quatrième demande, par exemple, a pour Tertullien un sens autant spirituel « Donnez-nous notre pain de chaque jour », le pain c’est le Christ, que littérale car « … l’interprétation littérale, d’ailleurs parfaitement d’accord avec la discipline, est aussi admissible ; elle nous ordonne de demander du pain… ». En filigrane on devine que dans sa brièveté et dans son apparente simplicité, le Notre Père est un texte complexe et les demandes qu’il contient peuvent être comprises de différentes manières. Tertullien va jusqu’à dire qu’il s’agit d’un « abrégé de l’Evangile ».

Cette prière, telle qu’elle apparaît dans les textes les plus anciens, est bien le fruit d’une transmission orale. Le Notre Père n’apparaît jamais comme un texte théorique. Retenons qu’au IIIe siècle, trois traités sur la prière sont des commentaires du Notre Père. Celui de Tertullien déjà cité, et ceux d’Origène d’Alexandrie, « Sur la prière » (v. 234-235), et de Cyprien de Carthage, « Sur la prière du Seigneur » (v. 250). A propos de ceux-ci, on pourrait se référer à Hilaire de Poitiers, dans son « Sur Matthieu », qui date des années 350. Au moment de commenter le Notre Père, l’auteur se défile en renvoyant son lecteur à Cyprien, « homme de sainte mémoire, qui nous a dispensés de l’obligation de faire un commentaire ». Et il déconseille de suivre le commentaire de Tertullien qui, à sons sens, a fini sa vie dans l’erreur, en dehors de la droite route de l’Eglise.

Voyons encore : si ce n’est dans les commentaires des Evangiles, où peut-on en trouver aux IVe et Ve siècles, soit à l’âge d’or de la patristique ? Dans les homélies, bien sûr ! Au IVe siècle, qu’il s’agisse de Cyrille de Jérusalem, dans ses « Catéchèses mystagogiques » (v. 350), en grec, ou de Am-broise de Milan, dans « Sur les sacrements » (v. 380), en latin.

Un incontournable : Augustin

Dans son commentaire du Sermon sur la montagne, il propose une mise en parallèle des sept dons du Saint-Esprit, des sept demandes du Notre Père, des sept degrés de la vie spirituelle et des sept Béatitudes – huit en fait, mais pour lui, la huitième renvoie au point de départ dont elle montre l’achèvement et la perfection. Son commentaire a tellement plu dans l’Antiquité tardive et au Moyen Age qu’il a été repris par la plupart des commentateurs carolingiens.

Il est possible qu’Augustin ait été à l’origine du développement d’une pratique particulière en Afrique, qui a pénétré à Rome au VIe siècle, avant de gagner toute l’Eglise d’Occident, à savoir que dans l’initiation chrétienne le Notre Père ne soit plus enseigné aux néophytes après le baptême mais que son explication et son apprentissage fassent partie des étapes de la préparation au baptême, avec la confession de foi.

Le Notre Père est donc perçu autant comme un passage de l’Ecriture, commenté dans le cadre d’une lecture des Evangiles, que comme un élément autonome. A ces titres, Anne-Catherine Baudoin a fait valoir que cette prière fait à la fois partie de la vie des fidèles et de la vie liturgique ainsi que du texte biblique.