Par Nicolette Micheli

Photos: Michel Micheli

Petite conversation que j’ai eue après une messe, avec les servants :

– Surprise ! Vous êtes tous invités à un anniversaire le 13 octobre !

– Par qui ?

– Par notre évêque !

Regards étonnés et interrogateurs…

– Il a quel âge ?

– Il fête ses 10 ans… comme évêque !

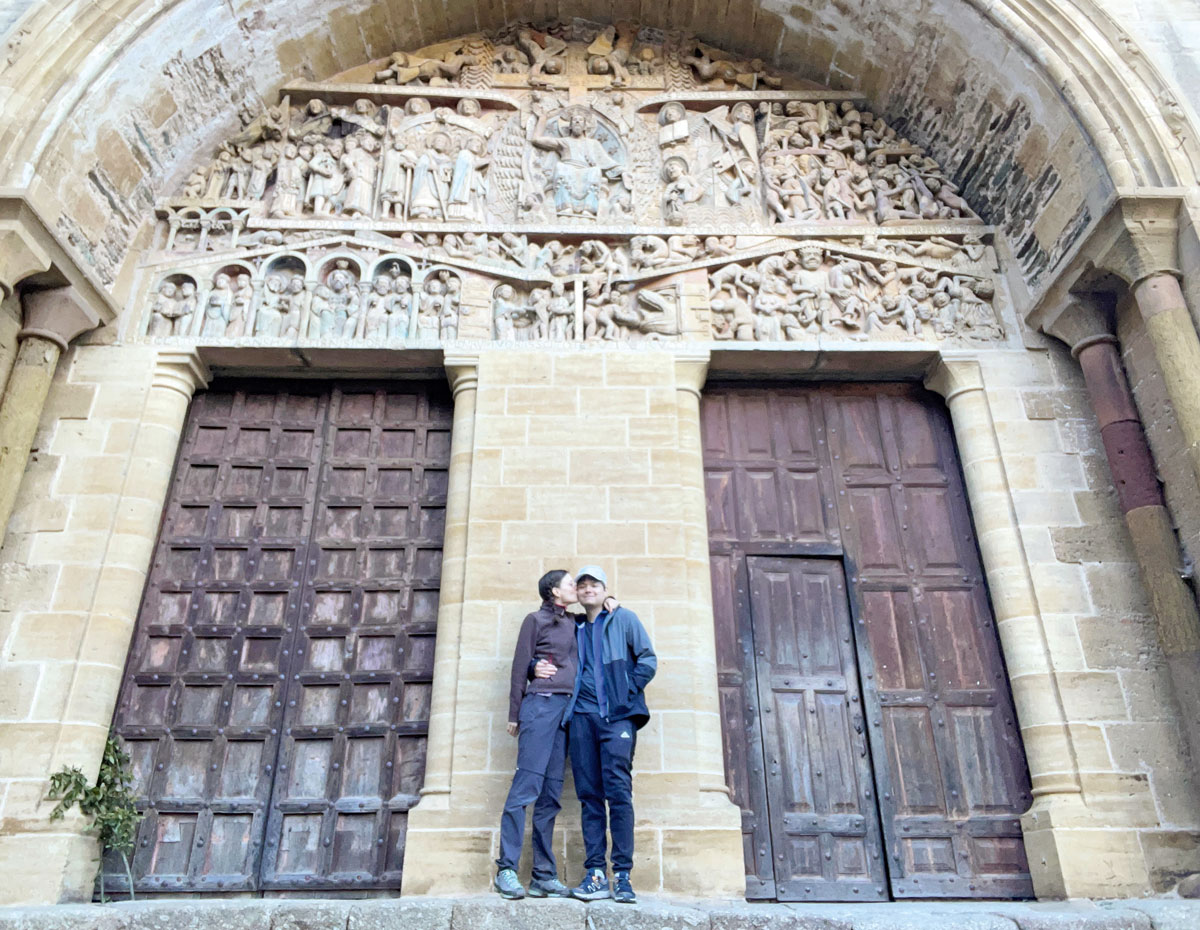

La petite équipe du Bouveret, accompagnée du Père Joseph et du stagiaire Abel, se retrouve à Sion, devant l’évêché. D’autres servants sont venus de tout le Valais et du Chablais vaudois. Johann, le responsable, accueille les jeunes, forme des groupes et lance toutes sortes de jeux pour animer cet après-midi festif. Les groupes s’éparpillent, soit dans l’évêché, soit sur la place de la cathédrale. Les rires fusent de partout, les enfants s’interpellent, collaborent, car pour garantir la réussite d’un jeu, il s’agit de coopérer ! « Moi j’ai trouvé le jeu du ski trop bien ! Pas facile d’avancer à trois, sans tomber ! » « Nous, on s’est concentré pour faire avancer la petite voiture sur les planches, mais on n’est pas arrivé du premier coup ! » Dans un coin discret, les servants préparent le cadeau qu’ils offriront à l’évêque, dans la cathédrale. Chacun s’applique pour peindre une des lettres d’un message inscrit sur une longue banderole blanche.

Comme à chaque anniversaire, on partage un gâteau ! De délicieuses tartes aux pommes et des sirops à volonté régalent tous les invités. Puis l’évêque répond en toute simplicité aux questions des enfants.

Quand avez-vous décidé d’être prêtre ?

J’y pensais comme enfant, mais c’est à 12 ans que j’ai décidé de faire des études pour devenir prêtre.

Quand avez-vous voulu être évêque ?

Et bien, je n’y avais jamais pensé, répond l’évêque dans un éclat de rire ! Lorsque le représentant du Pape me l’a demandé, j’ai été très surpris ! J’ai beaucoup réfléchi et puis j’ai dit oui !

Après la photo qui rassemble tous les invités autour de l’évêque, on se dirige vers la cathédrale pour vivre des Vêpres festives en musique. Prières et chants alternent en français et en allemand. Quand l’évêque reçoit son cadeau, il lit le message et remercie chaleureusement les servants, très fiers d’eux. C’est aussi pour lui l’occasion d’accueillir deux futurs diacres, leurs épouses et leurs familles.

Cette cérémonie a soulevé bien des questions chez nos servants… entre autres :

– C’est quoi les Vêpres ?

– Un diacre, ça sert à quoi ?

– Que va faire l’évêque avec le cadeau qu’on lui a offert ?

A la sortie, chacun reçoit aussi un cadeau. Pour les adultes, un livre sur l’évangile de Luc, écrit par notre évêque, qui réunit ses homélies enrichies des réflexions du pape François et pour les jeunes, de petits sacs colorés.

Merci à notre évêque et à tous ceux qui ont organisé ce bel anniversaire ! Nous gardons bien présent le message peint sur la banderole, comme une invitation qui nous est faite :

ENSEMBLE EN CHEMIN POUR ANNONCER L’AMOUR DE DIEU !