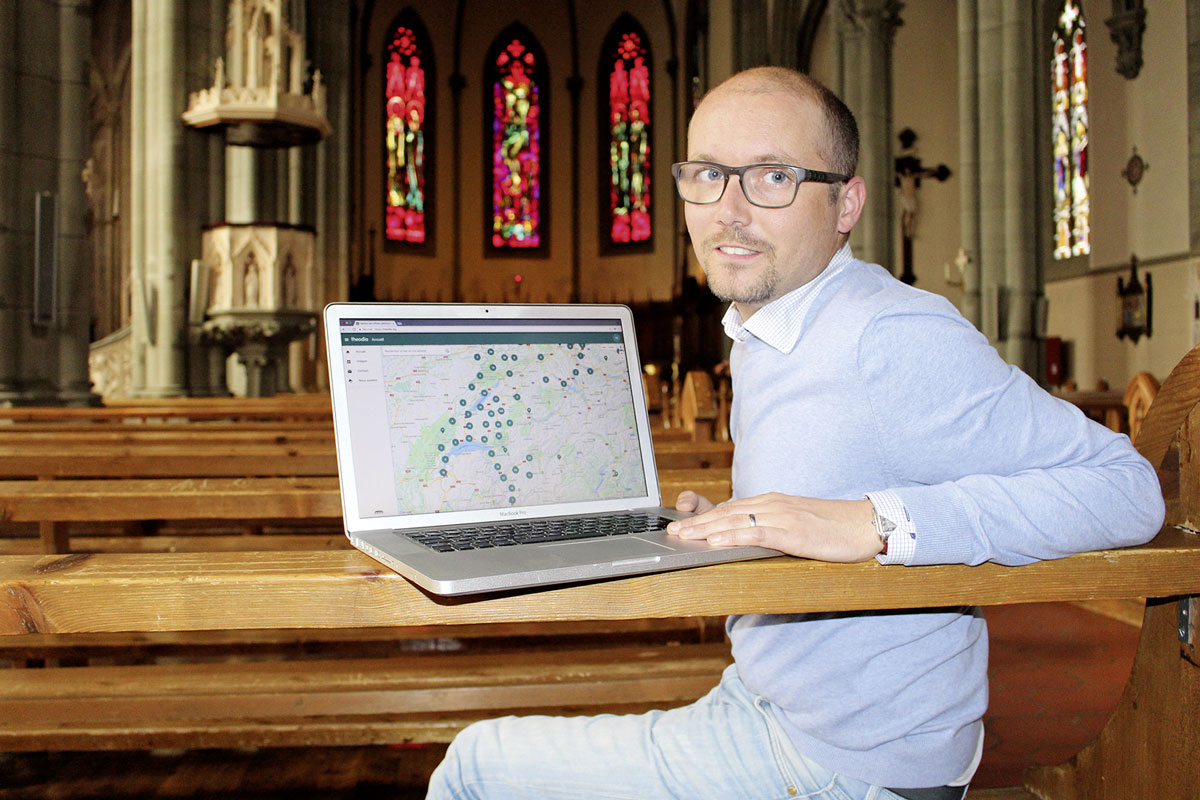

De Salvan à Chamonix, le chanoine Jean-Pierre Liaudat exerce son ministère entre la France et la Suisse et dépend de trois évêques. Rencontre.

Texte et photos par Nicolas MauryDans la sacristie de l’église de Finhaut, le chanoine Jean-Pierre Liaudat désigne un document officiel. Au bas de celui-ci figurent trois paraphes : ceux de Mgr Roduit, de Mgr Brunner et de Mgr Boivineau. « J’ai trois patrons vu que je dépends de trois diocèses, sourit le Fribourgeois d’origine. Il y a quelques années, les évêques de Sion, d’Annecy et l’abbé de Saint-Maurice ont signé cet accord qui a donné naissance au Secteur des Glaciers. » Lequel s’étend aussi bien en Suisse qu’en France. « En période normale, cela représente un bassin de population de 13’000 âmes. Durant les fêtes, ce nombre avoisine les 100’000, car il y a Chamonix… »

Pour couvrir ce périmètre, Jean-Pierre Liaudat se lève tôt. « A 6h, je vais prier et méditer à l’église. » A 9h suivent les laudes et la messe avec les communautés, qui n’est pas toujours au même endroit. « Nous nous partageons le secteur avec mon confrère français Georges Vigliano. Aimant beaucoup l’Abbaye, il est devenu chanoine honoraire et peut porter le camail. Moi, je suis coopérateur de la paroisse Saint-Bernard du Mont-Blanc en France. Aidés par notre confrère Paul Mettan, prêtre auxiliaire de 81 ans, nous essayons d’être actifs de part et d’autre de la frontière. Je vais à Vallorcine, Argentière et Chamonix, Georges vient à Salvan, Trient et Finhaut. Comme ça les paroissiens ne voient pas toujours la même tête (rires). »

Souvent au volant

Une partie de sa journée, Jean-Pierre Liaudat la passe en déplacement. « Je fais 20’000 kilomètres par an en voiture. Je la prends pour me rendre en France, sauf quand le col des Montets est fermé en raison d’un danger d’avalanche. Pour aller à Salvan, le train est plus pratique. On y est en dix minutes. En auto, il m’est arrivé de mettre plus de 90 minutes. Il faut descendre jusqu’à Martigny et la route n’est pas toujours bonne. »

Vers 10h30, le chanoine commence ses visites aux malades ou se dirige vers l’un de ses points de chute régulier : Vallorcine. « C’est une petite communauté de 450 habitants située entre deux cols. Un groupe biblique s’y est monté, étudiant les textes du dimanche. On finit par une tasse de thé. »

A midi, le repas est parfois partagé avec le Père Vigliano. « Les horaires varient en fonction des journées. C’est très français… Il n’y a pas d’heure fixe. »

L’après-midi est à nouveau destiné aux rencontres. « Je m’occupe aussi du catéchisme des communiants et des confirmands, jusqu’à Chamonix. Cela commence aux alentours de 17h après l’école. »

Un autre élément ajoute au particularisme du secteur. « Vu l’importante population, il y a beaucoup d’enterrements au-delà de la frontière. Plus de 60 par an depuis Vallorcine… Plus une quinzaine ici. Cela demande pas mal de préparation. »

Jamais sans passeport

Jean-Pierre Liaudat remarque quelques différences de comportement de part et d’autre de la douane. « La France est laïque, avec une séparation claire Eglise/Etat. A Vallorcine, où l’église est en réparation, j’ai dû passer par le maire qui a lui-même dû en référer au préfet pour avoir une salle. Comme l’utilisation est cultuelle et non culturelle, il y a un loyer à payer. Mais les relations avec le politique sont très bonnes. » Celles avec les paroissiens aussi. « Côté tricolore, l’église est un endroit de rencontre hebdomadaire pour beaucoup. Les discussions se multiplient avant la messe. Comme les paroissiens sont mobiles, ça commence à être pareil ici. C’est très sympa. Ce n’est pas un hasard si nous avons instauré l’after-messe, un apéro après la cérémonie. »

A force de franchir la frontière, Jean-Pierre Liaudat connaît bien les douaniers. « Surtout les anciens. Mais certains jeunes en fin de formation semblent avoir avalé le règlement. Il faut alors montrer le passeport et le permis de conduire. Parfois la soutane aide, parfois pas… »

Sur son pare-brise, le chanoine arbore la vignette « rien à déclarer ». « Une fois, je véhiculais un secrétaire communal. Nous transportions trois cartons de bouteilles. Le douanier a fait les comptes et décrété que nous avions un litre et demi en trop. Il nous a laissés passer, mais quand même un peu sermonnés ! »

Une journée bien rythmée

6h –> Lever aux aurores et prière à l’église

9h –> Laudes et messe

10h30 –> Début des visites aux malades

Vers 12h –> Repas, souvent avec Georges Vigliano

15h30 –> Rendez-vous avec les paroissiens

17h –> Catéchisme

19h30 –> Fenêtre de l’Avent en période de fête

Au diable les superstitions

Au diable les superstitions Shawn la Baleine

Shawn la Baleine Luc, mon frère

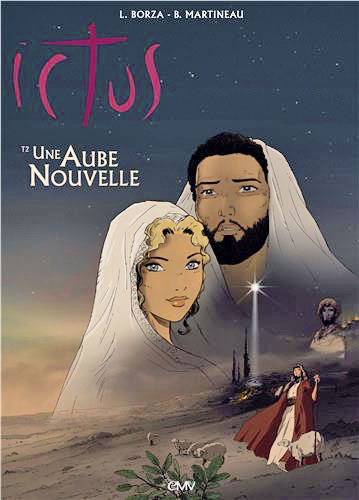

Luc, mon frère Ictus – Une Aube Nouvelle

Ictus – Une Aube Nouvelle

«Le travail m’éclate!»: tel est le slogan 2017 du Forum œcuménique romand du Monde du travail, qui se tient chaque année en novembre à Lausanne. Ce slogan entretient volontairement l’ambiguïté: «Je peux trouver du plaisir et de l’épanouissement dans mon travail, mais il peut aussi faire exploser ma vie et moi», explique Jean-Claude Huot, responsable du Forum et animateur de la Pastorale du travail.

«Le travail m’éclate!»: tel est le slogan 2017 du Forum œcuménique romand du Monde du travail, qui se tient chaque année en novembre à Lausanne. Ce slogan entretient volontairement l’ambiguïté: «Je peux trouver du plaisir et de l’épanouissement dans mon travail, mais il peut aussi faire exploser ma vie et moi», explique Jean-Claude Huot, responsable du Forum et animateur de la Pastorale du travail. Diverses formes de tensions

Diverses formes de tensions