Jean Glasson a pris ses fonctions il y a un peu moins d’un an. Regard sur le quotidien du vicaire épiscopal de Fribourg, qui aime parcourir le monde durant son temps libre.

Par Nicolas Maury

Photos: Alain Volery, DRIl le confirme volontiers, il est plutôt matinal. Du genre à se lever aux aurores – « normalement à 6h » – pour prendre du temps pour lui. « Je prie le Bréviaire, à commencer par Laudes et Lectures. Si je n’ai pas d’autre messe dans la journée, j’en concélèbre une avec la communauté du Séminaire où je réside. Enfin, je prie une demi-heure en silence. » Ce rituel, Jean Glasson le respecte « quasiment tous les jours, sauf quand j’ai déjà des rendez-vous à 7h », sourit-il.

Tout commence par… une fondue

Depuis dix mois, il a pris ses fonctions en tant que vicaire épiscopal pour le canton de Fribourg. Une nomination qu’il a acceptée après mûre réflexion. « Un jour de novembre 2016, l’évêque me propose de partager une fondue avec lui. Je me suis dit : “ Quelle chance pour les fidèles et les prêtres qu’il soit aussi proche des gens ! ” A la fin du repas il me glisse que Mgr Remy Berchier va arrêter sa mission et qu’il pense à moi pour le remplacer. Je n’avais rien vu venir. » D’où une hésitation certaine. « J’ai d’abord donné plein d’arguments contre, citant plusieurs curés plus à même que moi de remplir la fonction. J’ai relevé que j’étais heureux en paroisse à Estavayer, et que je ne savais pas comment j’allais vivre ma vocation dans un cadre plus administratif, mais aussi dans un contexte fribourgeois à la fois riche et complexe… »

Demandant conseil à trois amis prêtres, Jean Glasson finit par donner son accord. « Cela n’a été rendu officiel qu’après Pâques et j’ai commencé en septembre, en même temps que mon homologue pour la partie alémanique, Pascal Marquard. »

Des appuis précieux

Parmi les interrogations initiales du nouveau vicaire figurait en bonne place la manière dont il allait organiser sa vie. « J’ai repris l’agenda de mon prédécesseur, tout en déterminant d’emblée que j’allais tâcher de garder le lundi pour moi. » En parallèle, il tente de ne pas fixer de rendez-vous avant 8h30, voire 9h. « Après mon temps fort spirituel matinal, j’arrive au bureau aux alentours de 8h, traite mes mails et peaufine mes dossiers. » Il peut compter sur deux appuis précieux, son adjoint Louis Both et sa secrétaire Elisabeth Bertschy. « Comme je suis son quatrième vicaire épiscopal, on peut dire qu’elle connaît la musique… »

Commencent ensuite les séances qui constituent la majeure partie de son quotidien. Entretiens personnels avec des prêtres, des laïques, des agents pastoraux, des membres du Conseil exécutif, des religieux et des religieuses… « Ils viennent me parler de leurs soucis, de leurs espérances, de leur mission. C’est très varié. » Deux fois par mois, Jean Glasson participe aussi au Conseil épiscopal. « L’évêque est le chef et c’est lui qui a le dernier mot. Mes collègues vicaires et moi sommes là pour l’épauler et mettre en œuvre ce qui a été décidé. Nous faisons aussi beaucoup de coordination liée aux problèmes de fond : les lignes, la vision et la stratégie. » Et d’avouer que l’un des éléments qui a fait pencher la balance lorsqu’il a accepté la tâche, « c’est que mes homologues ont tous entre 40 et 50 ans. La génération Jean-Paul II. Sur l’essentiel, il y a un accord, même si chacun a sa personnalité. D’où un climat de dialogue, d’écoute et de collaboration. Les maîtres mots sont communion, discernement et impulsion ».

Son agenda passablement chargé oblige le vicaire épiscopal à faire des choix. « Mes repas, je les prends parfois au Séminaire, mais plus souvent avec mes collaborateurs. Quand je vois que le calendrier se remplit, j’essaye toutefois de me ménager du temps libre. » Qu’il aime consacrer à sa famille, à son cercle d’amis – « certains sont en Eglise, d’autres pas » – et à ses loisirs. Et puis il y a la lecture – romans historiques notamment – et la musique. « J’aime le rock des années 50 : Elvis, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis. Je l’écoute surtout en voiture. »

De la montagne à la mer

La nature garde une place à part. « Le dimanche soir et le lundi, j’aime faire des marches en montagne. Pour moi, Dieu est dans les grands espaces. » Une certitude qui l’incite à voyager, de l’Australie à l’Amérique du Sud en passant par le Kirghizistan, l’Inde, le Canada, Israël, le Liban et l’Afrique… « J’aime rencontrer les gens, découvrir les civilisations. » Mais cet été, son programme est plus… luxueux. « Avec quelques confrères, nous avons opté pour une croisière en Méditerranée. Vivre et voyager sur une immense ville flottante m’intéresse. Je suis fasciné par le fait qu’autant de monde puisse séjourner sur un bateau, même s’il est très grand. »

Quand on lui demande s’il va garder son col romain durant cette escapade, le regard de Jean Glasson se fait rieur. « Je me suis posé la question et… je n’en sais rien ! D’habitude, quand je suis en ville, je le porte. Ça peut favoriser les contacts. A bord, je verrai sur le moment ! »

Saint-Exupéry en Suisse

Saint-Exupéry en Suisse Marguerite Bays et Mère Lutgarde Menétrey, marraine et filleule

Marguerite Bays et Mère Lutgarde Menétrey, marraine et filleule Dieu est jeune

Dieu est jeune La confiance en soi ça se cultive

La confiance en soi ça se cultive Ma p’tite encyclo catho

Ma p’tite encyclo catho Dieu, le monde et toi

Dieu, le monde et toi

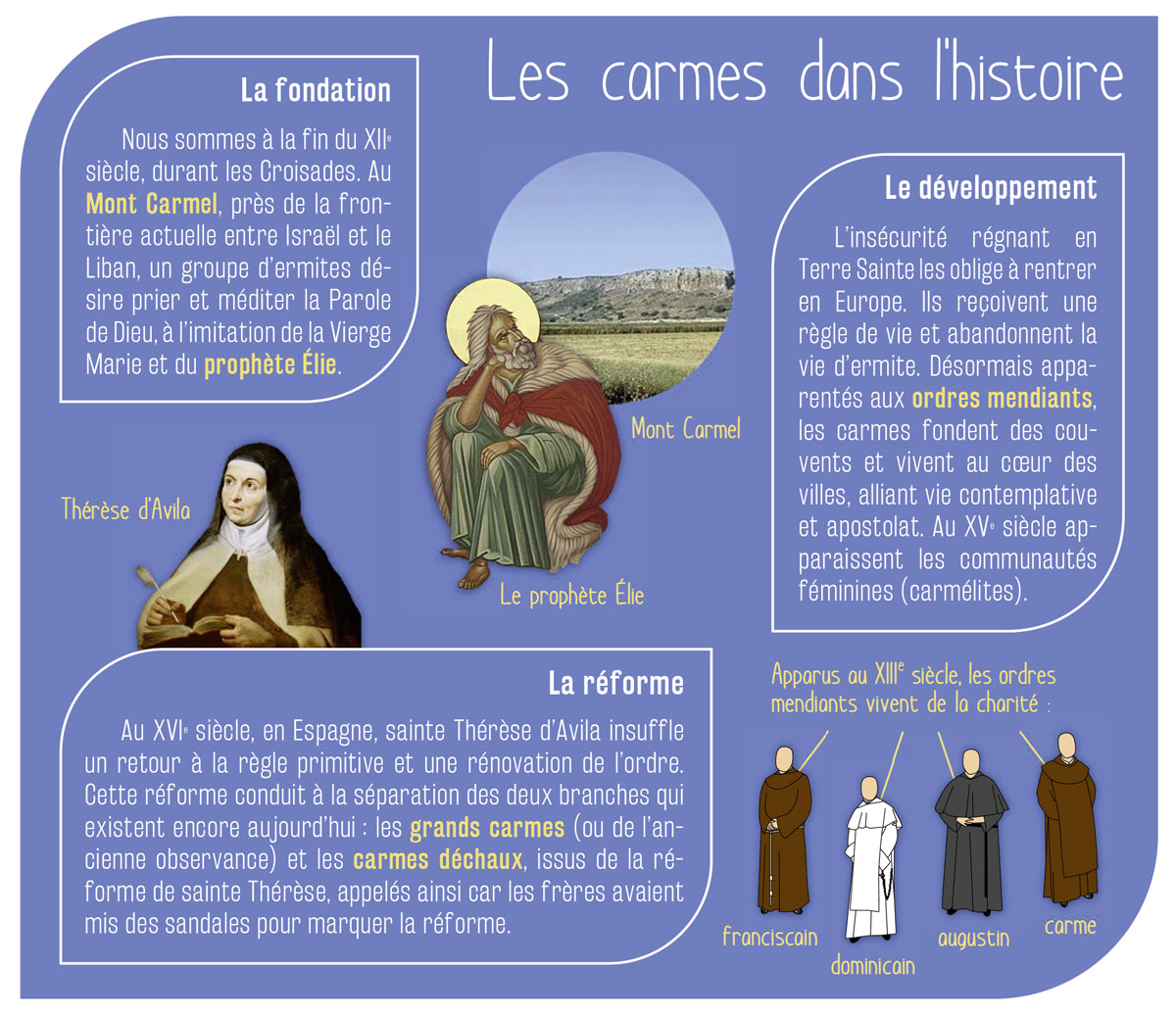

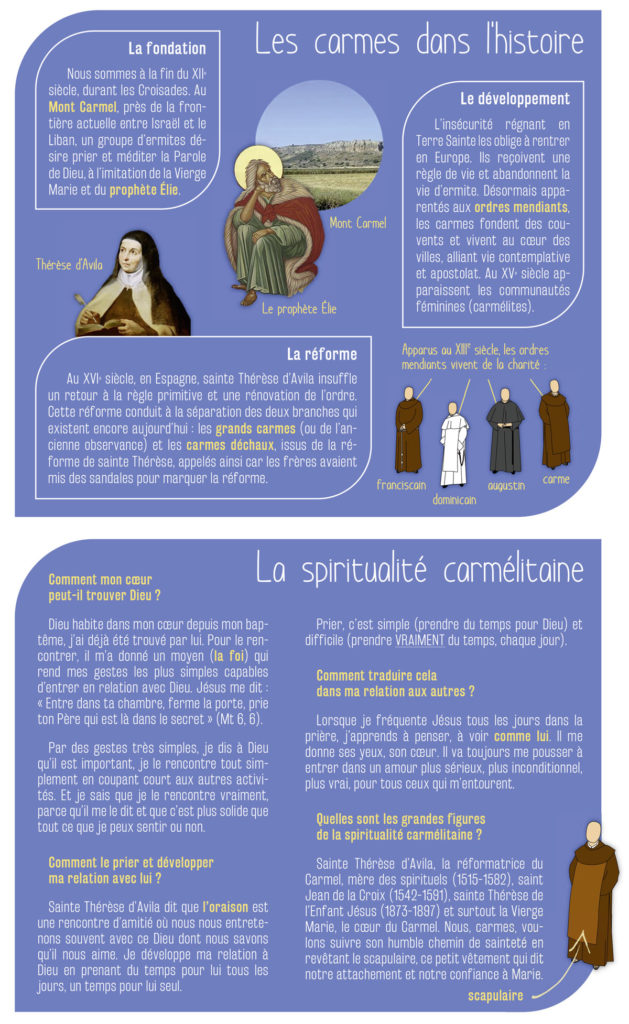

Dès cet été, L’Essentiel vous propose une série d’articles sur les grandes spiritualités des familles religieuses pour s’étendre ensuite à d’autres domaines comme la spiritualité conjugale ou celle du monde du travail. La spiritualité serait-elle quelque chose de secondaire dans la vie chrétienne, réservée à une élite, à une catégorie de chrétiens « engagés », en lien avec des activités particulières ?

Dès cet été, L’Essentiel vous propose une série d’articles sur les grandes spiritualités des familles religieuses pour s’étendre ensuite à d’autres domaines comme la spiritualité conjugale ou celle du monde du travail. La spiritualité serait-elle quelque chose de secondaire dans la vie chrétienne, réservée à une élite, à une catégorie de chrétiens « engagés », en lien avec des activités particulières ?

Quelle spiritualité pour le XXIe siècle

Quelle spiritualité pour le XXIe siècle Aime ce que tu veux, fais-le!

Aime ce que tu veux, fais-le! Les tribulations d’Aliénor en milieu étudiant (et parfois hostile)

Les tribulations d’Aliénor en milieu étudiant (et parfois hostile) L’ADN du chrétien, l’Esprit Saint au secours de nos vies

L’ADN du chrétien, l’Esprit Saint au secours de nos vies

En vue du Synode des jeunes qui se tiendra à l’automne 2018, le Pape invite nos jeunes à poser les questions qui les habitent.

En vue du Synode des jeunes qui se tiendra à l’automne 2018, le Pape invite nos jeunes à poser les questions qui les habitent. Chère Floriane,

Chère Floriane,

3-12 joueurs | 30min | 8+ ans

3-12 joueurs | 30min | 8+ ans Pour les journées ensoleillées, pourquoi ne pas essayer le célèbre et très apprécié Mölkky ? Douze quilles numérotées à renverser à l’aide d’un gourdin, pour marquer 50 points. Faites tomber la quille numéro 11 seule et vous marquerez 11 points, mais renversez les quilles 11 et 9 et vous ne ferez que 2 points. Et si vous dépassez les 50 points, vous retomberez à 25 ! Une alternative originale et tout terrain à la pétanque.

Pour les journées ensoleillées, pourquoi ne pas essayer le célèbre et très apprécié Mölkky ? Douze quilles numérotées à renverser à l’aide d’un gourdin, pour marquer 50 points. Faites tomber la quille numéro 11 seule et vous marquerez 11 points, mais renversez les quilles 11 et 9 et vous ne ferez que 2 points. Et si vous dépassez les 50 points, vous retomberez à 25 ! Une alternative originale et tout terrain à la pétanque. 2-4 joueurs | 20min | 6+ ans

2-4 joueurs | 20min | 6+ ans

J’ai eu un changement de vie radical il y a douze ans, lors de la fête de la Pentecôte. Cela faisait plusieurs années que j’étais attiré par la vocation religieuse, mais sans avoir la force de faire les renoncements qui s’imposaient. Cela m’a conduit à vivre des années difficiles de déchirement intérieur. Finalement, je me suis tourné vers le Seigneur pour qu’il vienne me sauver. Ma prière a été exaucée. Suite à cette expérience de Dieu, j’ai rejoint la Fraternité Eucharistein que je connaissais un peu, pour approfondir ma foi et discerner ma vocation. Après une année et demie, j’ai décidé de m’engager dans cette communauté.

J’ai eu un changement de vie radical il y a douze ans, lors de la fête de la Pentecôte. Cela faisait plusieurs années que j’étais attiré par la vocation religieuse, mais sans avoir la force de faire les renoncements qui s’imposaient. Cela m’a conduit à vivre des années difficiles de déchirement intérieur. Finalement, je me suis tourné vers le Seigneur pour qu’il vienne me sauver. Ma prière a été exaucée. Suite à cette expérience de Dieu, j’ai rejoint la Fraternité Eucharistein que je connaissais un peu, pour approfondir ma foi et discerner ma vocation. Après une année et demie, j’ai décidé de m’engager dans cette communauté.