Par Pascal Ortelli

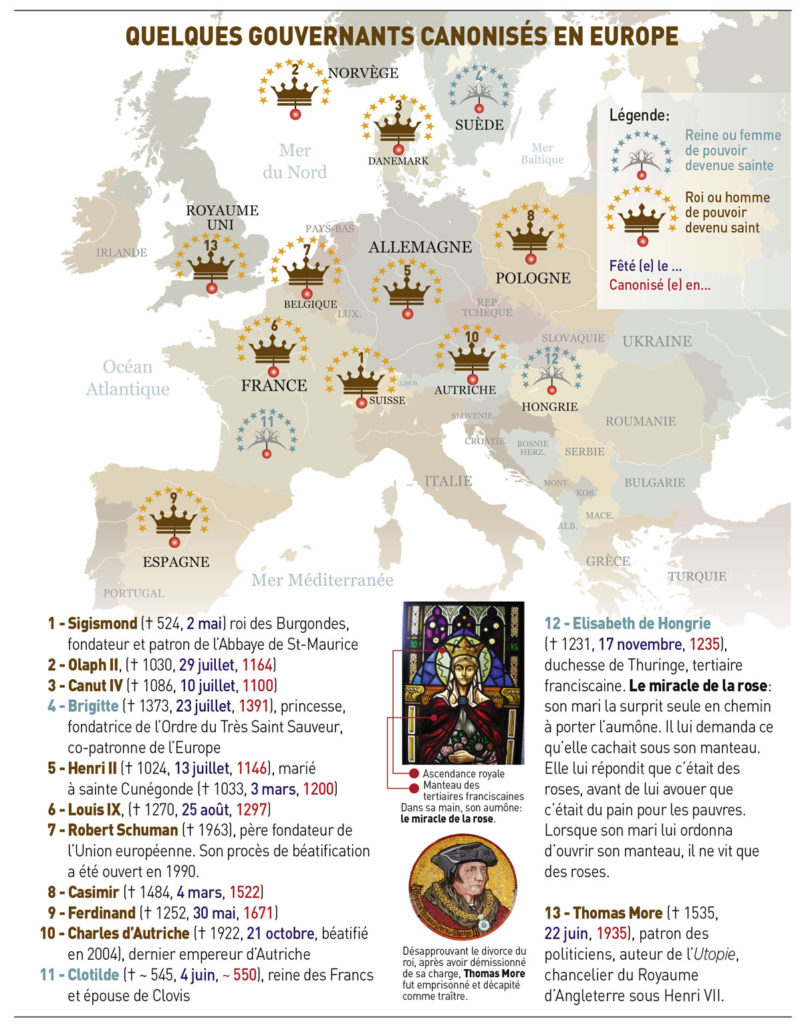

Infographie: Régine Bindé

Par Pascal Ortelli

Infographie: Régine Bindé

Ils sont jeunes, croyants, engagés dans la vie de leur paroisse et dans la vie politique. En cheminant de la cité à la Cité ils témoignent de leur foi dans le quotidien. Rencontre avec Jérémie Lateltin, Laura Laini, Matthieu Dinet et Joachim Lalou.

Propos recueillis par Véronique Benz

Photos Véronique Benz, DR

Jérémie Lateltin a 19 ans, le regard franc, le sourire avenant et une tenue impeccable. Issu d’une famille d’architecte, Jérémie a choisi de faire un apprentissage d’employé de commerce dans le domaine immobilier. Ce catholique engagé est membre des jeunes libéraux radicaux.

Jérémie Lateltin a 19 ans, le regard franc, le sourire avenant et une tenue impeccable. Issu d’une famille d’architecte, Jérémie a choisi de faire un apprentissage d’employé de commerce dans le domaine immobilier. Ce catholique engagé est membre des jeunes libéraux radicaux.

« Le PLR se bat pour la liberté d’entreprendre et cela me correspond. J’aime faire bouger les choses, lancer de nouvelles idées. » La politique est pour Jérémie une manière de s’exprimer dans le monde actuel. Actif dans la campagne de Didier Castella pour le Conseil d’Etat il est membre du Conseil des jeunes de Fribourg.

« Mon éducation religieuse, je l’ai reçue au sein de ma famille, particulièrement par ma grand-maman Mado. J’allais avec elle visiter des religieuses, voir des monastères. A la fin de ma scolarité obligatoire, j’ai vécu une année à Engelberg dans un pensionnat tenu par des bénédictins. Ces religieux m’ont transmis une foi différente, une foi qui n’était plus une contrainte, mais une recherche de soi et de Dieu. » Jérémie avoue qu’à 14 ans il est difficile d’avoir la foi. « Personnellement j’ai eu la chance de partir à Engelberg. J’ai accepté d’être accompagnateur des confirmands pour les aider à trouver la foi, pour faire un bout de chemin avec eux.

Dans la vie de tous les jours, Jérémie essaie de prendre ses décisions en adéquation avec sa foi. « La prière et les offices religieux me donnent le recul nécessaire pour avancer vers mes objectifs. »

« Dans mon engagement politique la foi m’apporte : la tolérance, car sans compromis nous ne pouvons pas avancer, l’écoute afin d’être ouvert aux besoins des gens, et le respect de son prochain et de ses promesses. »

Après son service militaire, Jérémie aimerait travailler à Lucerne. Il souhaiterait également entrer à la Garde suisse. Jérémie rêve qu’il y ait plus de tolérance et de respect, mais il constate que le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus individualiste. « C’est grâce à la vie politique et associative que nous arriverons à être ensemble pour un but donné. »

Laura Laini a 31 ans. Maman d’une fille de 9 ans, elle est secrétaire médicale à l’hôpital cantonal. Laura a le charme des gens du sud. Ouverte et spontanée, elle parle facilement de sa foi et de ce qui la fait vivre.

Laura Laini a 31 ans. Maman d’une fille de 9 ans, elle est secrétaire médicale à l’hôpital cantonal. Laura a le charme des gens du sud. Ouverte et spontanée, elle parle facilement de sa foi et de ce qui la fait vivre.

Son papa tessinois est responsable de la cité Saint-Justin à Fribourg. « J’ai grandi avec des étudiants du monde entier. » Née dans une famille croyante, Laura a longtemps été active dans sa paroisse. Elle a participé aux messes des familles et a été animatrice pour la confirmation. « Je me suis engagée, car je désirais transmettre ce que j’avais reçu, particulièrement aux plus jeunes. » Laura a également été animatrice dans un centre de loisirs pour jeunes. « Le défi était de faire en sorte que les jeunes se laissent amener librement vers le Christ. »

Laura Laini est membre du parti chrétien social (PCS), car elle estime que ce parti politique se réfère à ce que dit l’Evangile : protéger le plus faible, servir le prochain, soutenir la famille. « L’engagement social est important dans la vie de foi. Le rôle de chaque chrétien est de prêcher la Bonne Nouvelle. »

La foi est la source, la vie, le moteur de l’existence de Laura. « La foi nous aide à avoir confiance en nous. Elle nous aide à prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous valons. La richesse d’une personne dépend de ce qu’elle est et non pas de ce qu’elle a. » Celle qui se définit comme une catholique funky constate que la société lance des cris et que c’est à nous chrétiens d’y répondre. Laura souligne que ce n’est que lorsque nous avons pris conscience de ce que nous sommes vraiment, que nous pouvons donner aux autres. « Chacun de nous est un trésor, qui resplendit par son sourire, sa manière d’être et de penser. »

Les êtres humains et leur passion attirent Laura. « Jésus fascinait les gens d’abord par ce qu’il était, par son regard et sa voix, puis par ses paroles. C’est à travers le regard du Christ posé sur nous que nous comprenons qui nous sommes vraiment. Nous avons été créés par Dieu et nous sommes appelés à devenir nous-mêmes créateurs de projet et de vie. »

En tant que croyante, Laura estime être toujours en recherche, « mais il faut également acquérir une sérénité. Il faut avoir confiance en Dieu. Si tu n’as pas toutes les réponses aujourd’hui, tu les auras peut-être demain ».

Le chant, la musique et le cinéma tiennent une grande place dans la vie de Laura. Elle l’avoue sans détour : son amour de Jésus passe à travers l’art. « Je trouve que de nombreux films véhiculent des enseignements théologiques. Le cinéma, la comédie et l’art en général sont des moyens de transmission de la culture religieuse. En effet, Dieu attrape notre cœur par l’art. Personnellement, j’ai été touchée au plus profond de moi par le film Jésus de Nazareth de Zeffirelli. La vie est un art, et l’art est un acte spirituel. »

Vous pouvez vous représenter Matthieu Dinet soit en costume cravate, soit en uniforme scout. Les deux tenues siéent impeccablement à ce jeune juriste de 24 ans. A la suite de son master en droit, Matthieu travaille actuellement au Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall avant de commencer son stage d’avocat.

Vous pouvez vous représenter Matthieu Dinet soit en costume cravate, soit en uniforme scout. Les deux tenues siéent impeccablement à ce jeune juriste de 24 ans. A la suite de son master en droit, Matthieu travaille actuellement au Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall avant de commencer son stage d’avocat.

Matthieu a un jeune frère souffrant d’un handicap cérébral. « Avoir un frère handicapé a eu un impact sur ma vie spirituelle, ma foi et sur mes positions au sujet de l’avortement et du diagnostic préimplantatoire. J’ai découvert grâce à mon frère qu’une vie même diminuée vaut la peine d’être vécue. »

Pour ce chef scout, le scoutisme est un magnifique instrument d’évangélisation servant le développement physique, intellectuel et spirituel. « Au sein des scouts nous avons une vie communautaire, une vie sans écrans et sans internet, une vie où nous retrouvons l’essentiel. » Il constate que l’engagement lors des camps, des week-ends, est parfois astreignant. « Ce sont des moments où l’on donne beaucoup de soi-même, mais où l’on reçoit encore plus que ce que l’on donne. »

Matthieu Dinet a fait sa confirmation le 1er avril dernier lors de la Vigile pascale. « Au catéchisme je n’ai pas appris grand-chose, il ne m’a pas fait prendre conscience du sens que le Christ peut apporter à nos vies. Le catéchisme scolaire n’a pas fait de moi le croyant que je suis. » Après avoir traversé un temps de désert spirituel, Matthieu a recommencé à pratiquer sa foi à l’âge de 21 ans. « Un dimanche soir je me promenais en vieille ville et j’ai entendu les cloches de la cathédrale. Comme je n’avais plus été à la messe depuis longtemps et que j’avais besoin de calme je suis rentré dans la cathédrale. Mgr Alain de Raemy célébrait la messe. Il a prononcé une magnifique homélie qui m’a fait revenir le dimanche d’après. Puis le suivant. Depuis je vais à la messe tous les dimanches. »

Matthieu est membre du groupe ACT, « Aimer c’est tout ». Ce groupe pour les jeunes de 18 à 30 ans se retrouve une fois par mois pour des enseignements, des témoignages ou des conférences. Chacune de leur soirée débute par la messe et se conclut par une adoration.

Matthieu Dinet est UDC. Depuis mars 2017 il est le président de l’UDC Sarine. « Plus jeune je m’identifiais au PDC, mais certaines positions de ce parti m’ont déçu. » Il avoue y être entré un peu par hasard. « Le parti cherchait des candidats pour le Grand-Conseil, le président de section de l’époque m’a proposé de me présenter car il trouvait que mes idées correspondaient à celles du parti et j’ai accepté. »

« Ma foi donne du sens à ma vie d’homme. Etre chrétien c’est porter un message d’amour et d’espérance à travers le monde. Le meilleur moyen de ne pas perdre sa vie c’est de la donner. Ceci est vrai autant pour vie quotidienne que pour la politique. »

« L’identité chrétienne va de pair avec l’engagement pour le bien commun. Si nous savons que le Christ est en nous, qu’il nous aime et nous sauve, nous devons refuser tout fatalisme. Lorsque je me suis rendu compte de l’amour de Dieu pour moi, j’ai découvert que j’étais capable de faire des choses pour lesquelles je ne me croyais pas à la hauteur. L’amour de Dieu est une force qui fait déplacer les montagnes. »

Pour Matthieu, le fait de se donner aux autres implique un engagement pour la cité. « C’est par le prisme de la politique que nous avons l’opportunité de réaliser le bien commun. Cela passe par la Cité avec un grand C. »

Joachim Lalou, jeune gymnasien de 17 ans est le troisième d’une fratrie de 4 enfants. Intellectuel à l’esprit fugace, Joachim réfléchit longuement avant de répondre. Parfois, sa pensée s’évade ; en scrutant son regard bleu on devine qu’il vogue parmi les nuages.

Joachim Lalou, jeune gymnasien de 17 ans est le troisième d’une fratrie de 4 enfants. Intellectuel à l’esprit fugace, Joachim réfléchit longuement avant de répondre. Parfois, sa pensée s’évade ; en scrutant son regard bleu on devine qu’il vogue parmi les nuages.

Né dans une famille croyante, Joachim est animateur du parcours confirmation. L’idée de se mettre au service de sa paroisse n’a pas été spontanée, mais lors de la retraite de préparation à la confirmation un des responsables lui a proposé de s’engager et il a accepté. « J’ai dit oui pour répondre à l’appel du Pape François. Aux JMJ de Cracovie, lors de la veillée, le pape a invité les jeunes à ne pas rester sur leur canapé dans un état végétatif, mais à avoir un rôle actif dans la vie, à chausser leurs crampons et à jouer la partition à laquelle Dieu les appelait. »

Joachim a eu la chance de se rendre aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Cracovie. « Aux JMJ, j’ai rencontré beaucoup de jeunes. J’ai pris conscience de ce que signifie le mot catholique (du grec : « katholikos » – universel). Lors de la messe d’ouverture, durant le temps de la consécration, avant de me mettre à genoux, je me suis attardé quelques instants debout. Tout autour de moi, il y avait des jeunes à genoux sur 2 à 3 kilomètres. C’était impressionnant ! Au retour des JMJ j’avais une force en moi, l’assurance que je n’étais pas seul à prier dans mon coin. »

Joachim avoue qu’être animateur de la confirmation est une riche expérience. « Cela m’apprend à me connaître moi-même, à avoir des responsabilités. C’est un acte de foi, car il faut avoir du courage pour proclamer devant des jeunes de 14-15 ans que l’on croit en Dieu. »

« N’ayez pas peur d’être catholique et de témoigner toujours autour de vous avec simplicité et sincérité. Que l’Eglise trouve en vous et en votre jeunesse, des missionnaires joyeux de la Bonne Nouvelle », disait Benoît XVI. « C’est l’engagement de ma vie », souligne le jeune homme. « Je désire être un missionnaire joyeux. Je crois que ce n’est pas en le prêchant que nous faisons vivre le message de Dieu, mais en le vivant. Dieu n’est pas au bout du chemin, il nous accompagne tout au long de la route. Dieu nous aide à affronter et à dépasser les obstacles de la vie. »

Joachim est également membre du Conseil des jeunes. Il ne voit pas cet engagement civique comme une démarche de foi. Toutefois, il considère que l’on peut le lier à sa foi, puisque c’est un moyen comme tant d’autres de s’engager pour son prochain, de s’investir pour la collectivité, de faire bouger les choses qui ne vont pas, donc de faire vivre le message chrétien.

Pour Joachim, la foi apporte une force. « Comme croyant, nous avons le sentiment que ce qui se passe dans le monde tangible est une manifestation du sacré. » Chaque soir, il prend du temps avec le Seigneur. « Cela me permet de faire le point sur ma journée, de penser le monde dans sa globalité et dans l’ensemble de ces richesses. »

La devise latine : « Mens sana in corpore sano » , « Un esprit sain dans un corps sain » est sans doute ce qui résume sa vie. »

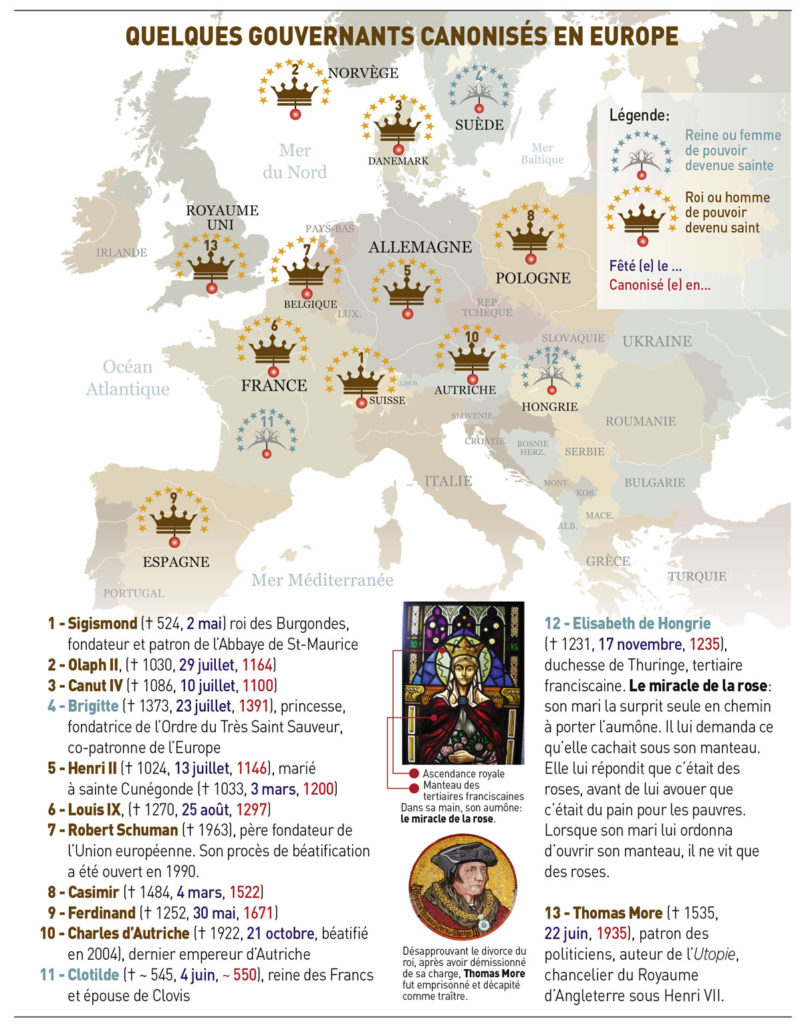

L’été approche… et l’on va vous parler de travail ! Mais aussi, un peu, de repos. L’Eglise en parle dans ce que l’on appelle la doctrine sociale. Pour en savoir plus sur cet enseignement, outre cette modeste infographie, vous pouvez parcourir l’ouvrage d’une paroissienne du Christ-Roi, docteur en théologie, Véronique Gay-Crosier : Plongée dans l’enseignement social de l’Eglise, L’Harmattan, 2014.[thb_image lightbox= »true » image= »3022″]

Par Benjamin Roduit

Photo: Gérard Raymond« Rendez à César, ce qui est à César », dit Jésus. « Peut-on être saint et roi ? » s’interroge Louis IX au Moyen Age. « La religion n’a rien à voir avec la politique. C’est une affaire privée », me glisse un parlementaire.

Ces paroles prononcées à des époques différentes situent bien la difficulté de tout chrétien engagé en politique : faut-il mélanger activité politique et vie spirituelle ?

La question est posée. Il est évident que l’on ne doit pas mêler la religion à toutes les causes politiques.

De même, Dieu ne saurait être de gauche ni de droite. Et pourtant, l’Eglise, à défaut d’être du monde, est bien dans le monde. Elle est composée de fidèles qui sont aussi des citoyens aspirant sur le plan politique au bien commun. Elle est donc intéressée par tout ce qui se passe dans la société. Elle y a sa place et son mot à dire, de façon respectueuse. Parfois elle doit aussi laisser la société agir sans elle, mais pas contre elle.

C’est ainsi que dans mes engagements politiques je m’appuie sur un fond de valeurs d’inspiration chrétienne et que mes décisions s’abreuvent à cette source.

Ancien étudiant de l’Institut œcuménique de Bossey, le pasteur Kokou Pere (Togo) le définit: «Ici, nous pouvons apprendre ce qu’est l’unité et la constater, puisque nous vivons ensemble malgré nos différences.»

Par Nicole Andreetta

Photos: DRSitué dans un cadre idyllique à quelques kilomètres de Coppet (Vaud), l’Institut œcuménique de Bossey accueille, depuis 1946, des hommes et des femmes issus de toutes les traditions chrétiennes présentes dans le monde afin de les former au dialogue œcuménique. Outre un parcours académique (les cours sont donnés en anglais), c’est une véritable vie communautaire qui est proposée aux 40 participants de chaque volée.

« Les étudiants sont envoyés à Bossey à la demande de leur propre Eglise, explique le professeur Benjamin Simon, nous souhaitons que, de retour dans leur communauté, ils puissent partager le savoir acquis à l’Institut. »

Jenne Pieter, 28 ans, est pasteur et membre de la Protestant Church of Maluku (Indonésie). Elle termine un master en études œcuméniques : « Plusieurs minorités chrétiennes cohabitent dans la partie est de l’Indonésie. Pourtant, nous pratiquons peu le dialogue oecuménique car en fait, nous nous connaissons très mal. Ici, parmi d’autres choses, j’ai découvert la richesse de l’orthodoxie : ses rites, la liturgie, les icônes… Grâce aux moments d’échange et de confrontation, aux temps de prière et de célébration, j’ai approfondi ma foi tout en l’enrichissant. De retour chez moi, je souhaite sensibiliser les enfants de mon Eglise au dialogue œcuménique, véritable instrument de paix. »

« Nous avons une collaboration intensive avec l’Eglise catholique, poursuit le professeur Simon, la venue prochaine du pape François pour le 70e anniversaire du COE nous réjouit beaucoup. Chaque année, les étudiants de l’Institut sont accueillis au Vatican pour une semaine de cours intensifs. Ils en profitent pour rencontrer d’autres communautés présentes en Italie : Sant’Egidio, les Focolari, la Table vaudoise… »

Jenne se souvient de son séjour à Rome : « C’était en janvier, pendant la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Nous avons participé à une messe célébrée par le Pape. Des étudiants de Bossey ont lu l’épître. Une belle expérience que je n’oublierai pas ! »

https://institute.oikoumene.org

Par l’abbé Dominique Rimaz Le titre reprend une expression de saint Augustin. Dans ce livre aux expressions « cash » et directes, une sexologue et un évêque proposent un regard croisé sur la sexualité. Dans notre société médiatique « hyper-sexe », la « morale » de l’Eglise semble s’opposer lourdement à la réalité. Alors que la pornographie se lâche partout, notamment sur internet, l’amour vrai et la sexualité authentique ont perdu ce terrain humain.

Le titre reprend une expression de saint Augustin. Dans ce livre aux expressions « cash » et directes, une sexologue et un évêque proposent un regard croisé sur la sexualité. Dans notre société médiatique « hyper-sexe », la « morale » de l’Eglise semble s’opposer lourdement à la réalité. Alors que la pornographie se lâche partout, notamment sur internet, l’amour vrai et la sexualité authentique ont perdu ce terrain humain.

Lors de la préparation du prochain Synode sur les vocations et la jeunesse d’octobre 2018, Thérèse Hargot, formatrice en vie affective et sexuelle auprès des éducateurs fut « stupéfaite que l’on n’évoque pas une seule fois ni la sexualité, ni l’affectivité, ni même l’amitié. Rien pas un mot ». Elle se confie à l’évêque auxiliaire de Lyon en aparté : « L’Eglise doit oser aborder les questions de sexualité. »

Cette omission en vue du Synode est à l’origine de cet ouvrage. Les relations sexuelles avant le mariage, le célibat, la procréation, la régulation des naissances, l’homosexualité, le plaisir, la masturbation et la pédophilie sont évoqués avec grande clarté. Certains pourront trouver le vocabulaire très explicite. Or, la nouvelle génération sait tout.

Pour saint Thomas d’Aquin « la grâce ne supprime pas la nature ». Lire une femme sexologue et un évêque qui échangent avec le journaliste vaticaniste Arthur Herlin sonne comme une invitation à marier la nature avec la grâce et la sexualité avec l’amour.

Mgr Emmanuel Gobilliard, Thérèse Hargot avec Arthur Herlin, Aime et ce que tu veux, fais-le ! Editions Albin Michel, 2018.

NUIT DES VEILLEURS (Basilique de St-Maurice). – Samedi 23 juin à 20h (animation jusqu’à 21h puis en silence toute la nuit jusqu’à 7h) aura lieu la Nuit de prière de l’ACAT à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Les chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières […]

Ce sont deux lieux d’accueil spécialement conçus pour des hommes qui doivent quitter leur domicile et chercher un autre logement pour des raisons de séparation ou divorce, de violence physique ou psychologique.

Ce sont deux lieux d’accueil spécialement conçus pour des hommes qui doivent quitter leur domicile et chercher un autre logement pour des raisons de séparation ou divorce, de violence physique ou psychologique.

Les LDS proposent :

– un logement dans un lieu discret où ils peuvent se sentir en sécurité;

– un accompagnement humain et, si besoin, spirituel;

– des conseils juridiques et financiers, ainsi que diverses adresses utiles;

– un lieu pour tester, si souhaité, une reprise de vie commune;

– un lieu où se vit le secret professionnel;

– un téléphone fixe : 027 306 29 54;

– un mobile : 079 624 89 40.

Les LDS veulent assurer la protection et la sécurité des résidents, leur permettre de clarifier leur situation et d’envisager les démarches futures.

Une situation financière précaire ne doit pas être un motif d’empêchement pour un séjour dans un LDS.

La durée de séjour variera en fonction des réalités vécues mais elle ne devrait pas aller au-delà de 3 mois.

Un mois supplémentaire avec le conjoint est possible, selon l’accord avec l’association. Les LDS ne font que l’accompagnement humain des résidents et leur rôle cesse quand le résident quitte le foyer.

Texte et photo : (c) Abbé Henri Roduit

A l’occasion de la Journée nationale du Réfugié qui aura lieu le dimanche 17 juin prochain, nous vous invitons à notre GRANDE FÊTE DU PARVIS qui aura lieu sur le parvis de l’église de Martigny-Ville.

Une belle occasion pour nous retrouver et inaugurer le « CAFÉ DU PARVIS », lieu de fraternité qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines à la Maison à côté de l’église (Rue Hôtel-de-Ville 3).

A 10h : Messe, animations de rue, repas à l’extérieur… une journée de fête pour célébrer l’amitié et la rencontre.

A la joie de vous y retrouver.

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 à Martigny

Concert exceptionnel : dimanche 27 mai 2018 à 15h30 à l’église saint-Michel de Martigny-Bourg

Sur le web : http://gospelair.com/

Par Dominique-Anne Puenzieux

Photo : DR« La vérité vous rendra libres. » (Jn 8, 32) Fausses nouvelles et journalisme de paix. Tel est le thème choisi cette année par le pape François pour le Dimanche des médias, pour la Journée mondiale des communications sociales.

Les fausses nouvelles, ce sont des informations dénuées de fondement qui contribuent à générer et à alimenter une forte polarisation des opinions. Il s’agit souvent d’une manipulation des faits avec de possibles répercussions sur les opinions et comportements. L’usage intensif des réseaux sociaux accélère le processus.

L’Eglise est consciente du phénomène et veut contribuer à une saine réflexion sur les causes, les logiques et les conséquences de cette nouvelle forme de désinformation. Comment ? En promouvant un journalisme de paix et de vérité, qui encourage et favorise la compréhension.

« L’antidote le plus radical au virus du mensonge est de se laisser purifier par la vérité, affirme le Pape, car la vérité a à voir avec la vie entière. »

Diffuser la Parole, donner la parole aux témoins, relater des faits, annoncer des événements, dans le respect de la vérité, c’est ce que nous faisons tous à travers la presse paroissiale, imprimée ou diffusée sur le web à travers des blogs ou les réseaux sociaux. Telle est notre mission.

Photo: DRAu cours de ce Carême que j’ai parcouru avec des béquilles, à la suite d’une opération du ménisque, nous avons été invités, avec le président de l’Eglise protestante, dans une famille évangélique qui avait convié plusieurs membres du Réseau évangélique genevois. Le repas fut riche de la présentation et des témoignages de chacun, avec son parcours de vie et de foi dans son Eglise respective, et ses liens avec les autres Eglises.

A la fin de ce repas, au moment de partir, alors que j’avais déjà franchi la porte, notre hôte me rappelle : « Venez, nous allons prier pour votre genou. » Il fait venir sa famille, et le voilà qui impose les mains sur mon genou et demande la guérison. Puis, deux de ses filles, âgées de 8 et 10 ans, se mettent à leur tour à prier autour de mon genou… J’ai été bouleversé par la prière si simple et profonde de ces deux fillettes. Bon, je vous rassure (ou je vous déçois) : mon genou ne s’est pas guéri miraculeusement, et il m’a fallu attendre patiemment jusqu’à Pâques les six semaines de cicatrisation et de béquilles. Leur prière a-t-elle favorisé cette guérison ?

Cette scène m’a touché et m’a fait réfléchir. Avons-nous l’audace de tout demander au Seigneur, de l’implorer pour une guérison, de lui confier tous nos soucis ? « Demandez et vous recevrez », dit Jésus (Matthieu 7, 7). « Si deux ou trois se mettent d’accord pour demander quelque chose en mon nom, ils l’obtiendront » (Matthieu 18, 19). Evidemment, nous avons tous fait l’expérience que ce n’est pas magique et que nous ne sommes pas toujours immédiatement exaucés. Mais comme il est bon de pouvoir tout lui demander, lui faire confiance pour tout.

Du 18 mai 2018 au 6 janvier 2019. Au MEG, le Musée d’ethnographie de Genève, chaque exposition est la promesse d’un voyage. A partir du 18 mai, escale en Afrique, à la découverte des cultures religieuses du continent berceau de l’humanité.L’exposition « Afrique, les religions de l’extase » révèle la richesse des pratiques religieuses africaines. Tout au long du parcours, le public plonge dans une atmosphère de mysticisme et découvre la ferveur des croyants. Plus de 400 pièces inédites, issues des collections du MEG, sont enrichies par de fascinantes images de cinq photographes contemporains de renommée internationale. Une série de courts témoignages filmés présente le point de vue des adeptes eux-mêmes. Des installations vidéo d’un artiste éthiopien ponctuent le parcours d’exposition en révélant la notion du sacré dans les religions autochtones africaines.

L’exposition suit le fil conducteur de l’extase religieuse, une communion intense avec les forces divines. C’est un état dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de soi et hors du monde réel.

Dans « Afrique, les religions de l’extase », la religion est définie comme un ensemble de rituels qui relient les vivants entre eux, face aux puissances de l’invisible : dieu unique, divinités multiples, esprits des ancêtres ou de la nature. Le parcours de l’exposition dévoile les religions monothéistes (islam, christianisme et judaïsme), les religions africaines autochtones, les cultes de possession et les univers magico religieux. Ici, l’Afrique n’est pas envisagée comme un espace géographique, mais comme un espace culturel. Ces pratiques religieuses se retrouvant jusque dans les Amériques et l’Europe, où elles ont été largement diffusées par la diaspora.

Pendant toute la durée de l’exposition, le MEG invite son public à de multiples activités en lien avec « Afrique, les religions de l’extase » : spectacles, conférences, cinéma, ateliers, visites guidées ou décalées. De nombreuses animations sont également dédiées aux familles et aux scolaires.

Portrait d’un jeune homme qui a collaboré à la rédaction de votre journal.

Par Pierre Moser

Photo: R. Hinojo Un large sourire lui éclaircit le visage. Oui, il a récemment choisi de ne pas se présenter à l’ordination pour devenir prêtre. Non, il n’a pas été influencé par des regrets. Non, il ne voulait pas concevoir son avenir sans famille. Cette décision, il l’assume droit dans ses bottes. L’avenir ? Il est actuellement en contact auprès de deux vicariats voisins. Son ambition ? S’occuper d’organisation de projets dans le cadre de la jeunesse. Son ancienne vie dans les métiers de la restauration lui a forgé un sens de l’organisation hors du commun. Sans oublier les louveteaux de la meute Saint Jean Bosco qui l’appellent affectueusement Akéla.

Un large sourire lui éclaircit le visage. Oui, il a récemment choisi de ne pas se présenter à l’ordination pour devenir prêtre. Non, il n’a pas été influencé par des regrets. Non, il ne voulait pas concevoir son avenir sans famille. Cette décision, il l’assume droit dans ses bottes. L’avenir ? Il est actuellement en contact auprès de deux vicariats voisins. Son ambition ? S’occuper d’organisation de projets dans le cadre de la jeunesse. Son ancienne vie dans les métiers de la restauration lui a forgé un sens de l’organisation hors du commun. Sans oublier les louveteaux de la meute Saint Jean Bosco qui l’appellent affectueusement Akéla.

François a découvert dans Genève, ville pourtant reconnue comme protestante dans le monde entier, la même chaleur, le même accueil qu’il a quitté en laissant derrière lui sa famille à Neuchâtel. Un accueil et une offre culturelle qui lui ont plu. Même si, les dimanches, la ville lui a paru déserte. Comme il le dit lui-même, les Genevois se font une vie sociale ailleurs, dans l’environnement que leur procure leur résidence secondaire. Ce constat explique peut-être aussi la difficulté que les associations ont dans le recrutement de bonnes volontés. D’autant plus que le reste de la semaine, les Genevois courent, courent…

Outre la meute de louveteaux qui va continuer son chemin, François laissera derrière lui plusieurs volées de confirmands qu’il aura accompagnées pendant leur parcours de deux ans. Ces jeunes à qui notre Eglise devrait proposer une suite à cette démarche. Il aura imprimé dans nos mémoires en tant que cérémoniaire, les plus belles messes de ces dernières années : messe inaugurale du nouveau mobilier liturgique à Sainte-Thérèse, messe inaugurale des vitraux à Saint-Joseph, messe de célébration du 150e jubilé à Saint-Joseph pour n’en citer que quelques-unes.

Après quatre ans de partage de bons et loyaux services au sein de notre unité pastorale Champel/Eaux-Vives, nous te souhaitons bon vent et bonne route à toi, François. Que tes prochains défis te trouvent serein et disponible. De la disponibilité dont nous aurions aimé « profiter » encore un peu…

Un dimanche en famille: «Venez le célébrer» dimanche 10 juin à l’église Saint-Robert à Founex

Photo: Konrad Aleksandrowicz

Programme

11h: Messe des familles

12h30 – 14h30: Buffet canadien : saveurs internationales

Trois paniers garnis à gagner au profit du groupe missionnaire de la paroisse de Founex

Animations pour les enfants

14h30 – 15h Prière de louange : « Le bonheur se partage »La pastorale de la famille invite petits et grands à une journée festive pour clôturer l’année pastorale. Rendez-vous dimanche 24 juin sur le thème « En famille au cœur de la création ».

Par Françoise Merlo

Pour terminer l’année pastorale en beauté et dans la joie, la communauté invite petits et grands, très jeunes ou plus âgés, à vivre un moment de fête sur le thème « En famille au cœur de la création » dimanche 24 juin.

Voici le programme de cette journée :

9h : Rendez-vous à l’école de Coinsins.

9h15 : Départ pour une marche méditative dans le Bois de Chênes. Le parcours sera ponctué de réflexions, de prières, de chants et d’animations adaptées aux adultes et aux enfants. Une belle occasion de se rencontrer en marchant à une allure qui permet à chacun de suivre le groupe.

11h : Messe d’action de grâce en pleine nature par beau temps, dans le foyer de l’école si la pluie nous accompagne (pas de messe ce jour-là à 10h30 dans la chapelle).

12h30 : Apéritif et repas (broche préparée par le Conseil de communauté). Pour agrémenter ce repas, nous vous demandons de préparer une salade ou un dessert par famille que vous déposerez au moment du départ.

Nous confions cette journée au Seigneur en espérant que nous serons nombreux à partager ce beau moment.

Les personnes sans moyen de transport qui désirent participer à la marche ou seulement à la messe et au repas peuvent s’annoncer, les dimanches précédents, auprès des membres du Conseil de communauté. Il y aura un départ de la chapelle de Gland à 8h45 pour la marche et un départ à 10h45 pour la célébration.

Renseignements :

Brigitte Besset, 079 206 96 44

Courriel : besset@bluewin.ch

ou Françoise Merlo, 079 374 32 35

Courriel : fr.merlo@bluewin.ch

Par Frédéric Monnin

Photos : DR, Vincent LathionLe pape François a convoqué une nouvelle assemblée générale du Synode des évêques du 3 au 28 octobre 2018 à Rome. Le thème en sera la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel.

A cette occasion, l’équipe de rédaction de votre bulletin a souhaité donner la parole à celles et ceux qui seront au centre des discussions des Pères synodaux : les jeunes. Chaque mois, nous demanderons à plusieurs jeunes de nos UP de s’exprimer sur un thème. En mai, ce sont Marie et Frédéric qui répondent à LA question de saison :

Je m’appelle Marie et j’ai 19 ans. J’ai participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne avec le pape François en 2016. C’était un voyage incroyable, tant sur le côté humain que spirituel.

Je m’appelle Marie et j’ai 19 ans. J’ai participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne avec le pape François en 2016. C’était un voyage incroyable, tant sur le côté humain que spirituel.

Quand je me suis inscrite, poussée par mes grands-parents, je ne connaissais personne. Mais le voyage commençait déjà pendant les rencontres de préparation avant le départ. C’était de grands instants de rires et de joie. Une fois l’aventure commencée, il n’y a plus de peur ou de réticence.

Alors, au moment du départ, c’était exaltant ! Au début, on continue d’apprendre à se connaître et on participe aux activités et aux témoignages de personnes avec un parcours de foi extraordinaire. Les JMJ m’ont permis de constater à quel point je n’étais pas seule dans ma foi et dans mes convictions.

En revenant de ce voyage, j’ai pu me rendre compte de la puissance de la foi présente en moi. J’ai également constaté que la plupart du temps, nous la gardons rien que pour nous, sans la partager, car nous n’osons pas la montrer.

Aujourd’hui, j’essaie de communiquer avec qui veut parler de religion, de foi ou de croyances avec un esprit ouvert et sans m’imposer.

De Pologne, j’ai ramené des amis incroyables avec lesquels on passe des soirées de partages du style des JMJ, mais à notre échelle ! Ceux qui seraient tentés par les JMJ mais qui hésitent, ne doivent pas avoir peur de se lancer seul dans cette aventure, car ils ne le restent pas longtemps.

Pèlerinage… j’en ai accompli quelques-uns… huit à Lourdes, comme accompagnant du groupe des enfants lors du pèlerinage d’été de la Suisse romande, et un aux JMJ de Madrid en 2011, avec des jeunes de Saint-Paul. Chacun fut une source de souvenirs impérissables.

Pèlerinage… j’en ai accompli quelques-uns… huit à Lourdes, comme accompagnant du groupe des enfants lors du pèlerinage d’été de la Suisse romande, et un aux JMJ de Madrid en 2011, avec des jeunes de Saint-Paul. Chacun fut une source de souvenirs impérissables.

Mais au-delà des souvenirs humains, ce que je retiendrais de tous ces pèlerinages, c’est ce qu’ils m’ont apporté au niveau spirituel. Etre pèlerin, c’est un peu se trouver dans la peau des disciples d’Emmaüs. Que l’on y soit triste et découragé, ou au contraire plein de fougue et de joie, peu importe. Ce qui se passe lors d’un pèlerinage, c’est que le Christ nous y rejoint pour cheminer à nos côtés. Ce qui se passe lors d’un pèlerinage, c’est que nos cœurs sont appelés à reconnaître Celui qui nous accompagne dans le visage de tous ceux qui nous environnent. Effectuer un pèlerinage, c’est se sentir vivre et avancer aux côtés de Dieu.

Mickael, dont les parents séparés ont «refait leur vie» chacun de leur côté, se préparait à la confirmation. Vu la situation familiale, des questions délicates se posaient quant à l’organisation de la fête. Histoire vraie sous noms d’emprunts.

Par Bertrand Georges

Photo: Ciric Mickael, 13 ans, vit avec son père Jérôme, sa sœur Mélanie, 10 ans, et Valérie, l’amie du papa avec qui il fait ménage commun depuis une année. Brigitte, sa maman, refait sa vie pas loin de chez eux.

Alors que Mickael se prépare à sa confirmation, se pose la question de savoir à qui revient l’honneur, ou le devoir, de prendre en charge l’organisation de cette fête. Le père n’hésite pas : c’est moi qui gère l’éducation des enfants, j’assume ! Tout le monde s’incline devant cette belle détermination.

Après quelques tractations entre adultes, le papa invite tout le monde à venir partager cette fête « à la maison », en famille.

Et chacun répond présent : papa, maman, belle-maman, grands-parents paternels et maternels, parrain et marraine de baptême, le tonton et son amie, sans oublier le parrain de confirmation.

Le jour J, chacun se pointe avec un doigt de réserve devant la situation nouvelle. Mais une savante mise en place à table contribue à la bonne ambiance. Chacun donne un coup de main. Au moment du dessert et des cadeaux, la table se remplit d’enveloppes et de beaux emballages. Au milieu de tout ça, le papa et la maman peuvent même trouver un moment en aparté.

Et la journée prend fin dans la très bonne humeur. Il y a longtemps qu’on ne s’était pas revus. Grâce à cette fête, et à la bonne volonté de chacun, on a compris que l’on peut continuer à vivre malgré les turbulences passées. Et ça fait du bien. Serait-ce un fruit de l’Eprit Saint ? Quelle confirmation !

Je supplie les parents séparés : « Vous vous êtes séparés en raison de nombreuses difficultés et motifs, […] mais que les enfants ne soient pas ceux qui portent le poids de cette séparation. […] Qu’ils grandissent en entendant leur maman dire du bien de leur papa, bien qu’ils ne soient pas ensemble, et que leur papa parle bien de leur maman. »

(Pape François, « Amoris Laetitia », no 245)

Par Nicolas Maury et Sœur Franziska Huber de la librairie Saint-Augustin, Saint-Maurice

Dieu est jeune

Dieu est jeune

Donner aux jeunes une place centrale. Tel est le message de François dans « Dieu est jeune ». Répondant aux questions du journaliste et chercheur Thomas Leoncini, le Pape aborde avec force et passion les grands thèmes que sont l’environnement, les extrémismes, la pauvreté, l’amour et les réseaux sociaux. Le tout saupoudré de souvenirs personnels et de considérations prophétiques.

Robert Laffont

Acheter pour 26.10 CHF Le baiser du ramadan

Le baiser du ramadan

Agée de 33 ans, Myriam Blal vit à Nantes. Quand elle a annoncé son intention d’épouser Maxime, un chrétien, cette journaliste musulmane n’a tout d’abord rencontré qu’incompréhension et refus, en famille comme sur les réseaux sociaux. Dans ce témoignage, elle raconte son combat pour faire accepter leur amour, disant que la « mixité peut être vécue sereinement ». Un livre pour redonner confiance et courage.

Bayard

Acheter pour 25.20 CHF Le manuel spi du catho rusé

Le manuel spi du catho rusé

Un ouvrage à ne pas lire d’un trait, que le guide proposé par Sœur Marie-Anne Leroux. Suivant Jésus qui disait « voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc rusés comme des serpents et candides comme des colombes », elle part du principe que l’habileté et le sens pratique sont un devoir pour le chrétien. A savourer par petites gorgées !

Salvator

Acheter pour 29.00 CHF Et toi grand-mère, en quoi tu crois?

Et toi grand-mère, en quoi tu crois?

C’est un jeu de questions-réponses direct et sans tabou entre une grand-mère et ses petits-enfants âgés de 10 à 25 ans qu’anime Florence Grellety Bosviel. Psychologue avant de devenir journaliste, elle propose des réponses claires à des interrogations telles que « d’où vient Dieu », « quelle est la place de la raison dans la foi » ou encore « pourquoi le mal ». Un ouvrage à la fois ludique et didactique.

Editions du Cerf

Ouvrages disponibles notamment dans les librairies Saint-Augustin de Saint-Maurice (avenue de la Gare, tél. 024 486 05 50, librairievs@staugustin.ch) ou de Fribourg (rue de Lausanne 88, 026 322 36 82, librairiefr@staugustin.ch) aussi disponible sur librairie.saint-augustin.ch

Par Karine Ducret

Photo: Pascal VoideConcile œcuménique d’Ephèse en l’an 431 : Marie de Nazareth, mère de Jésus, est déclarée « Mère de Dieu ». La dévotion à la Vierge est donc très ancienne et est à l’origine des innombrables sanctuaires élevés en l’honneur de Marie à travers le monde. Une authentique spiritualité mariale aux multiples formes s’est développée. La tradition populaire rapporte de nombreuses apparitions mariales mais l’Eglise catholique n’en a reconnu qu’une quinzaine dont les apparitions de Lourdes en 1858 à une jeune fille, Bernadette Soubirous, à la grotte de Massabielle. Bernadette a décrit « la dame » au sculpteur Joseph-Hugues Fabisch qui a sculpté la statue que l’on trouve à la Grotte de Lourdes. Des statues de ce modèle ont été reproduites en milliers d’exemplaires.

La Grotte de Thônex :

Derrière l’église Saint-Pierre de Thônex se trouve la Grotte de Notre Dame de Thônex 1. L’oratoire a été édifié à une échelle réduite sur le modèle de la Grotte de Lourdes. Les rocailles du Salève forment ainsi une voûte arrondie. Une alvéole surélevée de forme ovale abrite Notre Dame de « Thônex » : la statue manufacturée représente Notre Dame de Lourdes avec ses yeux bleus levés vers le ciel, les mains jointes, robe et voile blancs, une ceinture bleue nouée haut et le chapelet doré. Pour retracer l’histoire de la grotte de Thônex il existe seulement une « tradition orale ». Il paraît qu’en 1934, le curé de Thônex, l’abbé Gaston Desclouds et deux pères dominicains ont créé tout d’abord une grotte à l’intérieur de l’église de Thônex. Après avoir visité cette grotte, M. Joseph Duby décide de « refaire ses Pâques » après y avoir renoncé pendant 50 ans. Quelques semaines plus tard il meurt et sa veuve, en signe de reconnaissance de cette réconciliation, offre de faire construire en 1935 une grotte à l’extérieur…

La grotte est toujours magnifiquement bien fleurie. Chaque jour, des bougies et des lumignons sont allumés jusque tard dans la soirée. Germaine, la fidèle « servante » du lieu, qui s’occupe du sanctuaire, estime qu’une vingtaine de personnes viennent tous les jours se recueillir et se confier à Marie, Mère de Dieu… leur Mère et Protectrice.

La grotte de Chêne :

Germaine se souvient : dans les années 40, l’abbé Pierre-Marie Marquis, curé de Chêne-Bourg, fait venir des Sœurs des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul à Chêne. Sœur Marie organise une fois par an un « pèlerinage » à la grotte de Thônex ou à celle de Lancy. L’idée germe alors de construire une grotte à Chêne, également sur le modèle de la grotte de Lourdes. Elle trouve sa place derrière l’église dans un environnement champêtre. Lors de la construction des immeubles et d’une route qui mène au parking, la grotte est déplacée et le petit sanctuaire coupé de l’église – il se trouve maintenant au bord de la route ! De nombreux fidèles viennent néanmoins le fleurir et l’illuminer avec des bougies en faisant appel à la protection de Notre Dame.

1 Informations tirées de : La grande oreille : étude de la dévotion mariale à Thônex / Mémoire de licence en sociologie par Fabienne Comba, juin-juillet 1985, 130 p.

En vue du Synode des jeunes qui se tiendra à l’automne 2018, le Pape invite nos jeunes à poser les questions qui les habitent.

En vue du Synode des jeunes qui se tiendra à l’automne 2018, le Pape invite nos jeunes à poser les questions qui les habitent.

Par Vincent Lafargue

Photos: LDD, DR Luc Babey, Jurassien de Porrentruy fêtant ses 20 ans en ce mois de mai, a posé plusieurs questions à nos autorités ecclésiales. Mgr Alain de Raemy a retenu celle-ci, à laquelle il souhaite répondre :

Luc Babey, Jurassien de Porrentruy fêtant ses 20 ans en ce mois de mai, a posé plusieurs questions à nos autorités ecclésiales. Mgr Alain de Raemy a retenu celle-ci, à laquelle il souhaite répondre :

« Beaucoup de familles catholiques ou protestantes de ma région ne pratiquent plus et ne donnent pas de suite à la quête de foi de leurs enfants. Pourquoi en arrivons-nous là ? Comment peut-on faire pour ″remotiver″ ou ″réussir″ à amener du monde dans les églises ou lors des activités organisées par la paroisse ? »

Cher Luc,

Cher Luc,

Si tu veux réussir à amener du monde dans les églises, oublie d’essayer d’amener du monde dans les églises…

Tu sais quelles sont les paroisses les plus vivantes ? Pas celles qui essaient d’organiser un tas de trucs pour attirer du monde, mais celles qui se laissent attirer par Lui. Celles des chrétiens qui célèbrent avec foi et joie la liturgie telle quelle, sans essayer de faire du spécial, mais en accueillant simplement ce que Jésus est et fait dans la Messe, selon ce qui est prévu par l’Eglise aujourd’hui.

Tu sais qui sont les chrétiens les plus vivants ? Pas celles et ceux qui ne veulent surtout pas choquer les autres et cachent leurs convictions, mais celles et ceux qui veulent aimer les autres à fond, à cause de leurs convictions.

Pour attirer, il faut d’abord se laisser attirer par Jésus, tel qu’il est. Plus je serai fidèle à tout ce qu’est et me donne Jésus (messe dominicale, confession régulière, prière quotidienne, projet permanent d’amour de l’autre jusqu’à l’amour de l’ennemi… et pour ce projet : messe dominicale, confession régulière, prière quotidienne…), plus je serai un témoin. C’est un cercle non pas vicieux, mais bienheureux !

Sois avec Lui, et tu seras avec tous, chrétien pour tous. Alors tous sont « quelque part » touchés. Et Dieu se charge de tout le reste. Que veux-tu de mieux ?

+ Alain de Raemy, l’évêque des jeunes