Trentenaire, Pierre Pistoletti est le futur rédacteur en chef de cath.ch. Son quotidien: faire vivre le portail catholique romand, entre actualité et dossiers de fond. Rencontre.

Par Nicolas Maury

Photos: Nicolas Maury, Maurice Page

Un jeudi matin à Lausanne. Il est presque 9h. Pierre Pistoletti pousse la porte du numéro 5 de l’avenue de la Gare. Le bâtiment abrite la rédaction de cath.ch. Quelques dizaines de minutes plus tôt, il a pris le train à Yverdon, où il vit avec son épouse.

La demi-heure passée sur les rails, il l’a mise à profit. « Cette semaine je ne suis pas sur le terrain. Avec deux collègues, j’alimente en continu notre site web. Alors, sur ma tablette, je suis à l’affût des infos qui méritent d’être traitées pour en parler à la séance de rédaction. »

Sur le terrain et au bureau

Celle-ci est sur le point de débuter. Dans la salle de réunion le rejoignent le directeur, Bernard Litzler, ainsi que Maurice Page et Jacques Berset. Les thèmes du jour sont évoqués, décortiqués et anglés. Au cours de la discussion, Pierre s’efforce sans cesse de recentrer les débats.

Occupant encore pour l’heure un poste de journaliste, il deviendra, dès juillet, rédacteur en chef du portail catholique. Une ascension fulgurante. Même s’il fut auréolé du deuxième prix de la volée romande des stagiaires, il n’a fini sa formation qu’en juin 2016.

Quand il évoque ses futures responsabilités, il ne pratique pas la langue de bois. « Je ne serai pas un “réd chef ” avec énormément de bouteille, avoue-t-il d’emblée, par contre, je dispose de qualités organisationnelles certaines. C’est là que je pourrai apporter un plus. »

Les dossiers du jour répartis et ceux au long cours rediscutés, chaque journaliste retrouve sa place de travail. Priorité de Pierre : mettre en ligne une vidéo et préparer un sujet sur la bibliothèque de Saint-Gall qui accueille une exposition étonnante. « Notre but est de nous muer en un portail qui soit à la fois une agence de presse et un magazine, relève le Valaisan d’origine. Dans notre configuration actuelle de six journalistes, c’est jouable si on attribue les bonnes forces aux bons endroits. »

Un scoop papal

Au-delà de l’équipe basée en Suisse, cath.ch dispose d’un réseau de correspondants à Rome, en Afrique et en Amérique du Sud. Par e-mail principalement, ceux-ci transmettent des infos que Pierre contribue à traiter les unes après les autres. « De la sorte, nous pouvons proposer un travail d’agence assez complet sans accaparer toute la rédaction. »

Ce réseau a été mis à contribution lorsque cath.ch fut le premier à annoncer la future visite du pape François à Genève. « Notre système a bien fonctionné. Nous avons pu vérifier la véracité de l’information et la transmettre tous azimuts. Même si nous n’avons pas la même pression qu’un quotidien régional, nous tâchons d’être réactifs 365 jours par année. » La venue du Saint-Père est perçue comme une aubaine. « Elle dépasse de loin le cadre romand, voire helvétique. François est une personnalité mondiale. »

Une réflexion à nourrir

Au programme du jour figure aussi la tâche de faire évoluer la première page du site. « C’est une porte d’entrée, mais pas la seule. Un sujet qui ne fait pas la “une” mais qui est bien référencé par les moteurs de recherche sera peut-être énormément lu. L’enjeu est de fidéliser le public qui vient pour une nouvelle plutôt que pour notre média proprement dit. Pour cela, il faut offrir des contenus susceptibles d’intéresser notre lectorat et de nourrir sa réflexion. »

Alors que le Dimanche des médias approche, Pierre jette aussi un œil à la contribution que va y apporter cath.ch. « Il s’agit d’un portrait de Vincent Lafargue, qui a à la fois un pied dans l’Eglise et un sur le web (ndlr, il est aussi membre de la rédaction romande de

L’Essentiel). En tant que support lié à l’Eglise, nous évoluons dans une sorte de niche. Nous nous efforçons de proposer un focus précis dans un univers immense. Comme un prisme inspiré par le pontificat actuel qui parle de solidarité, de migrants, d’écologie. »

La déontologie avant tout

Travailler dans un cadre religieux modifie-t-il l’approche professionnelle ? « Les règles déontologiques sont les mêmes que pour tous les journalistes. Je viens de travailler durant plusieurs semaines sur un dossier lié aux abus sexuels dans l’Eglise. J’ai cherché à aller au-delà des faits, en ciblant les causes structurelles qui peuvent conduire à ce type de comportement. C’est sans doute cette acuité qui fait la spécificité de notre travail de journaliste à cath.ch »

Alors qu’approche la fin de l’après-midi, Pierre prépare le mail récapitulatif qui sera envoyé à tous les journaux potentiellement repreneurs d’articles. « Notre identité consiste à connaître le terrain dans lequel on travaille. Et, au-delà, notre curiosité doit rester catholique au sens étymologique du terme : universelle. »

Le souffle de la mission demeure présent. Au Sud, la relève est bien présente avec des engagements nouveaux chaque année. Au Nord, la relève semble tarie. On s’engage alors sur les terrains nouveaux de la diaconie et autres services pastoraux.

Le souffle de la mission demeure présent. Au Sud, la relève est bien présente avec des engagements nouveaux chaque année. Au Nord, la relève semble tarie. On s’engage alors sur les terrains nouveaux de la diaconie et autres services pastoraux. « … Non, nous ne vivons pas un repli de la mission comme si les baptisés-missionnaires devaient témoigner de leur foi uniquement là où ils ont toujours vécu. ″Au loin″ et ″ici″ se réfèrent à des lieux géographiques. Des générations de missionnaires sont partis de leur pays, pensant que leur société était évangélisée. Un esprit quelque peu ″théocratique″ fusionnait leur identité civile et la foi chrétienne.

« … Non, nous ne vivons pas un repli de la mission comme si les baptisés-missionnaires devaient témoigner de leur foi uniquement là où ils ont toujours vécu. ″Au loin″ et ″ici″ se réfèrent à des lieux géographiques. Des générations de missionnaires sont partis de leur pays, pensant que leur société était évangélisée. Un esprit quelque peu ″théocratique″ fusionnait leur identité civile et la foi chrétienne.

En vue du Synode des jeunes qui se tiendra à l’automne 2018, le Pape invite nos jeunes à poser les questions qui les habitent.

En vue du Synode des jeunes qui se tiendra à l’automne 2018, le Pape invite nos jeunes à poser les questions qui les habitent. Aline Jacquier, 28 ans, habite le canton du Valais. Parmi les nombreuses questions qu’Aline a posées à nos évêques, Mgr Alain de Raemy a retenu celle-ci à laquelle il souhaite répondre :

Aline Jacquier, 28 ans, habite le canton du Valais. Parmi les nombreuses questions qu’Aline a posées à nos évêques, Mgr Alain de Raemy a retenu celle-ci à laquelle il souhaite répondre : Chère Aline,

Chère Aline,

L’Agneau est placé sur un fond représentant le temple de Jérusalem. Le nouveau Temple, reconstruit en trois jours, c’est l’Agneau. L’eau qui en sort en abondance rappelle la vision d’Ezéchiel (ch. 47) où l’eau s’échappe du temple et donne vie aux arbres et aux plantes : les arbres donnant leur fruit et les feuilles servant de médecine. On y ajoute le sang de la Passion et toute la vie donnée est figurée.

L’Agneau est placé sur un fond représentant le temple de Jérusalem. Le nouveau Temple, reconstruit en trois jours, c’est l’Agneau. L’eau qui en sort en abondance rappelle la vision d’Ezéchiel (ch. 47) où l’eau s’échappe du temple et donne vie aux arbres et aux plantes : les arbres donnant leur fruit et les feuilles servant de médecine. On y ajoute le sang de la Passion et toute la vie donnée est figurée.

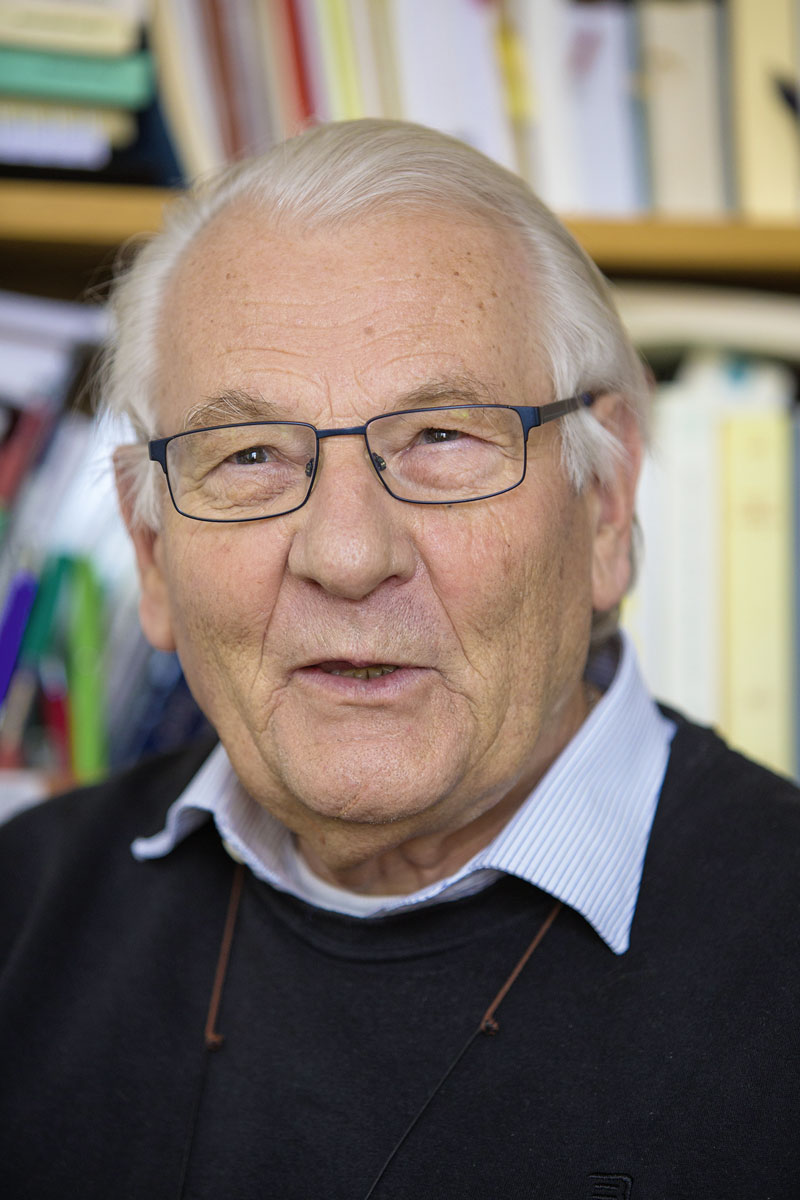

Le courage d’être soi-même

Le courage d’être soi-même Prenez soin de votre âme

Prenez soin de votre âme Comment répondre aux questions brûlantes sur l’Eglise…

Comment répondre aux questions brûlantes sur l’Eglise… Luminescences

Luminescences