Après une période d’expérimentation où l’on a vu bon nombre de paroisses, dont la nôtre, monter l’âge de la confirmation vers 16 ou 17 ans, notre Evêque, après une longue consultation, a décidé de changer de cap.

Pourquoi j’aime Lourdes?

Sabine est une jeune femme de 34 ans. Souriante, serviable, pleine de vie et de foi, elle vit à Charrat. Membre du Conseil de communauté, elle exerce aussi les fonctions de sacristine et de responsable des servants de messe. Lourdes est pour elle une ressource : elle nous en parle…

Texte et photos par Sabine Vouillamoz, CharratPourquoi Lourdes est-il magique pour moi ? C’est un endroit où je me ressource et où j’arrive tout simplement à oublier le bruit, les commerces et la foule. A Lourdes, il m’arrive toujours quelque chose de beau et d’unique en particulier ces trois derrnières années ! J’y vais pour guérir mes blessures psychologiques. Lourdes, c’est vraiment un lieu magique et, si vous n’y êtes jamais allé, je vous conseille de vous y rendre soit avec le pèlerinage romand du printemps ou celui d’été, soit encore par vos propres moyens.

En 2015, je suis revenue transformée, plus forte, plus calme. J’étais heureuse d’avoir revu la Vierge couronnée après deux ans. Un soir, j’ai vécu une chose belle et bizarre à la fois… Savez-vous qu’à Lourdes, j’adore contempler la Vierge couronnéee ? Je la trouve belle ! Il m’est plus facile de prier devant elle que devant la Vierge de la Grotte.

Un soir, c’etait le lundi, je suis allée prier devant la Vierge de la Grotte. Une fumée noire est alors sortie de mon cœur car je ressentais de la haine envers ma famille. A ce moment-là, je me suis sentie délivrée de cette haine et j’en ai pleuré de joie. J’ai même trouvé la force – en confession grâce à un prêtre – de lui dire que j’avais besoin d’écrire à mon parrain pour lui demander pardon. En effet, j’avais besoin de lui dire ce que j’avais ressenti lors de la mort de mon papa en 2002 et lui expliquer pourquoi je n’ai plus voulu lui parler depuis : je ne trouvais pas les mots justes et j’avais peur qu’il refuse de me voir.

Le prêtre m’a dit qu’il trouvait beau et touchant que je désire parler à nouveau à mon parrain. Il a dit : « Je suis sûr que Marie va vous aider. Et même si votre parrain ne vous répond pas, ce ne sera pas un échec. Votre réussite sera d’avoir fait le premier pas ! »

Le soir même, devant ma feuille blanche, je ne trouvais pas les mots et j’ai fini par pleurer. J’ai écrit quelques mots sur mon téléphone comme si je voulais lui envoyer un message. Quelques mots sont venus… Cela m’a épuisée et je me suis endormie avec le sourire. Je sais qu’il a reçu mon message, car sa fille me l’a dit. Il ne m’a pas encore appelée : pas grave, je suis en paix !

(A suivre)

Le Livre d’Or de l’église Saint-Michel 1968-2018

Par Françoise Michellod – Extraits de www.bourg50.ch

Photo: Pascal TornayLe site bourg50.ch vaut le détour ! Un chapitre est attribué au Livre d’Or. « Un Livre d’Or placé au fond de l’église, se propose de récolter vos témoignages. Qu’il s’agisse d’anecdotes ou de photos, ces traces diverses permettront de faire revivre la richesse de l’itinéraire d’une communauté. » Vous êtes concerné : il ne s’agit pas d’être doué pour la plume, deux lignes suffisent. Celui qui passe en ce lieu vient se recueillir ou découvrir cet édifice… Chacun est le bienvenu. Emportez éventuellement le livre chez vous un ou deux jours, afin d’y noter tranquillement ce que vous inspire l’église Saint-Michel, ce que vous y avez vécu.

Ce Livre fait de papier choisi, bruissant au fil des pages… d’Or par ce qu’il évoque, conservera des événements ou des images qui ont brillé sur les chemins de nos vies. Ce Livre d’Or permet aussi d’exprimer des émotions, des remerciements, d’offrir son témoignage ou d’adresser des félicitations.

Idées. – Racontez ce projet un peu « fou » des années 60… Parlez de cette architecture qui a dû d’abord se faire un chemin parmi les fidèles peu habitués à un style qui fait merveille aujourd’hui ! Dites que vos parents ou amis venaient de Fully ou d’ailleurs – régulièrement – pour « assister » à la messe à l’église du Bourg… pour le lieu, pour l’espace ou parfois pour le recteur… Donnez des dates ! Osez coller une photo embuée d’encens, étoilée de nombreux cierges orientaux des années « Pont » (: le site bourg50.ch vous propose et vous aide à scanner vos photos).

Vous étiez paroissiens du chanoine Hilaire Tornay ? Il vous parlera de son vécu ou d’un de ses souvenirs de sa mission de recteur. Sans oublier le passage de notre recteur feu Jean-Claude Rossier qui fit vibrer en ce lieu de prière les plus belles musiques classiques et chœurs liturgiques. Vous êtes jeune et vous aimez venir vivre ici des cérémonies chaleureuses ou simplement l’intimité avec le Seigneur ? Ecrivez-le ! Vous nourrissez dans ce lieu votre besoin de silence, hors des turbulences du monde ? Ecrivez-le aussi ! Faisons donc de ce Livre d’Or qui nous ouvre ses pages, un album que chacun pourra consulter comme l’histoire vivante de notre communauté au long de ces cinq décennies de vie spirituelle.

Gratitude et félicitations à Gabrielle Sola qui, pour l’ouverture de ce Jubilé, a magnifiquement dédicacé ce Livre d’Or. Professeur passionnée de musique, elle reprend la direction du Chœur d’hommes Saint-Michel en 1969. Elle convainc ces messieurs de garnir leurs rangs de femmes… Dès lors sous sa baguette experte la chorale devient le Chœur MIXTE Saint-Michel !

Une vie «normale»

La famille Madarati originaire d’Alep en Syrie est arrivée en Suisse en 2014. Voici Mahasen, la maman; Kamal, le papa; Mohamad et Aisl, frère et sœur de 20 et 14 ans. Après un voyage ahurissant qui les a conduis, comme de nombreux autres migrants en Libye, puis à travers la Méditerranée jusqu’en Sicile où ils trouvent bon accueil, ils parviennent aux frontières de la Suisse à Vallorbe, qui ne sera – encore – qu’une étape… Insérés dans un univers totalement nouveau sur tous les plans, ils estiment mener une vie normale… Ils nous en parlent.

Œcuménisme: risquer le large!

Chaque année, du 18 au 25 janvier, la « Semaine de Prière pour l’Unité» permet aux chrétiens de tous bords de vivre un temps de fraternité et d’échange. En 2018, le Groupe œcuménique de Martigny vous propose une journée d’un genre nouveau… Passionnante et ouverte à tous, elle aura lieu le dimanche 21 janvier 2018 : curé et pasteur nous en donnent un avant-goût!

Photo et propos recueillis par Pascal Tornay

Image: COE

L’œcuménisme, c’est pour les curés et les pasteurs ?

« Pas du tout ! c’est un enjeu fondamental et un témoignage de « vivre ensemble » dans l’Eglise et plus largement dans notre monde, s’exclament en chœur les deux amis, Jean-Pascal Genoud (JPG), curé et Pierre Boismorand (PB), pasteur. Nous n’avons pas le monopole de la diversité et du dialogue mais, à l’occasion de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, nous voulons poser un signe au cœur de la cité : se connaître, se respecter et s’apprécier, travailler ensemble pour le bien commun chaque fois que c’est possible constituent des contributions positives pour la cohésion de notre société ! »

Comment est née l’idée de cette journée d’un nouveau genre ?

JPG : C’est dans le cadre d’une sortie œcuménique à la Grande Chartreuse, près de Grenoble, en mai 2017. Cette idée a germé lors de discussions informelles dans notre groupe. Nous sentions le besoin d’aller vers de nouvelles dynamiques, de créer une démarche plus large, plus diverse et en même temps plus convergente.

PB : Il faut dire que le Groupe œcuménique de Martigny réunit des chrétiens catholiques, protestants et parfois orthodoxes et évangéliques depuis plus de 30 ans. Or nous avons toujours organisé à peu près les mêmes choses ! Alors, le besoin de se renouveler se faisait sentir. Partant du principe qu’il n’y a pas qu’une seule bonne façon de se retrouver et de partager, nous souhaitions donner une nouvelle impulsion aux rencontres œcuméniques et faire en sorte que davantage de personnes puissent se sentir concernées.

Quelles nouveautés proposez-vous concrètement ?

JPG : Après un accueil et un café-croissant à la salle communale de Martigny, nous formerons trois groupes qui aborderont des thèmes d’actualité qui seront présentés par des intervenants venant d’horizons divers (cf. encadré). Après ces temps d’échange et de réflexion, les groupes convergeront à l’église de la ville pour vivre une célébration commune. Chacun des trois groupes interviendra au cours de la célébration pour partager à tous ce qui aura été vécu.

PB : Cette liturgie commune du dimanche matin à 11 heures constituera un temps fort. D’habitude, pour ce genre de célébration, nous suivons un modèle élaboré par un comité international. Cette année, nous préparerons nous-mêmes ce moment et nous nous mettrons à l’écoute des témoignages qui seront rapportés par les groupes. L’essentiel demeure de pouvoir se rencontrer à travers et au-delà de nos différences.

JPG : Le buffet interculturel de midi, également servi à la salle communale, sera aussi une façon de célébrer l’art de vivre ensemble à travers de belles découvertes gustatives !

De quoi doit-on le plus se réjouir dans cette innovation ?

JPG : Notre invitation est en elle-même plurielle. Le fait d’avoir plusieurs thématiques amènera à vivre une journée variée. Nous osons dire que, n’ayant pas les mêmes visions, nous proposons des groupes qui abordent des thèmes différents et que tout ceci se retrouve dans une célébration qui manifestera la joie d’être et de vivre ensemble ! En participant à cette journée, chacun pourra repartir avec une sensibilité plus vive de la diversité ambiante et de la richesse que cela induit.

PB : En effet, pour nos paroisses, c’est une manière de vibrer avec la diversité qui se manifeste largement autour de nous, comme d’intégrer le fait que nous vivons dans une société plurielle. Alors que nos communautés risquent toujours de se refermer sur elles-mêmes, l’œcuménisme rappelle cette nécessaire ouverture à l’autre différent. Il constitue une invitation à ne jamais se contenter de nos acquis, mais, comme dans un couple, à entretenir et à développer la relation, en vue d’approfondir la relation et l’unité.

Justement, où en est le Groupe œcuménique ?

PB : La vocation du groupe demeure de proposer des activités communes et de favoriser les échanges entre les paroisses. Traditionnellement, nous organisons les Feux de l’Avent, les Soupes de Carême, des célébrations, mais aussi, à l’occasion des sorties et des voyages spirituels. Mais en plus des questions œcuméniques, il nous faut désormais prendre au sérieux le dialogue interreligieux. Cette sensibilité se manifestera à travers la journée du 21 janvier. Le Groupe Œcuménique d’Accompagnement des Réfugiés (GOAR), créé par nos paroisses, est une manifestation patente de cette nécessité d’un élargissement.

JPG : Organiser quelques activités communes et célébrer ensemble occasionnellement ne répond pas suffisamment à l’annonce de la Bonne nouvelle de Jésus Christ. Les membres du Groupe sentent le besoin de renouveler les pratiques et de trouver de nouveaux participants. Nous lançons donc un appel aux personnes qui vivent ou désirent donner corps à cette sensibilité œcuménique… Des forces neuves sont nécessaires pour prendre à bras le corps ce magnifique défi… La journée du 21 est déjà le signe que quelque chose se trame !

(COE) représente l’Eglise (barque, nef) surmonté de la croix, symbole phare des chrétiens. La mention OIKOUMENE signifiant la terre ou le monde. Il s’agit, par la croix, de faire de l’humanité un seul corps uni et vivant en harmonie dans la même demeure.

Au milieu de l’hiver j’ai découvert

Course aux cadeaux, effervescence de Noël, repas copieux… Les excès des fêtes à peine digérés, d’épuisements en excitations, nous voici déjà basculés dans la nouvelle année !

Par Laure Barbosa

Photo : pontifexenimages.comDans ce rythme effréné, les soldes des magasins qui déstockent nous incitent à remplir encore plus nos armoires. Peut-être avons-nous pris le temps de nous fixer un nouveau lot de bonnes résolutions ? Autant de pressions supplémentaires potentielles dans une tendance à placer la barre toujours un peu trop haut. Il fait froid quand soudain, tout autour comme un grand calme blanc assorti à la neige recouvrant le paysage, un sas de décompression, passage à vide en nos avidités : le creux de janvier nous invite à creuser en nous…

Accueillir cette lenteur et se laisser faire table rase, remettre les pendules à l’heure de l’humilité au quotidien. Silence, prière, chaleur et joie intérieure. On parle beaucoup du burn-out 1, de l’épuisement des engagés comme d’une maladie du trop : le don de soi sans réserve au service d’un inatteignable idéal. A terme il s’agit de la perte de soi dans la tentation de trouver son salut en sa propre activité au risque de se considérer soi-même sauveur à la place du Sauveur. S’il ne peut exister de don de soi qui épuise ou détruise le soi, il importe de retrouver une théologie plus juste du sacrifice à la lumière de la révélation biblique. Donner en vue d’une relation, vers un plus de vie et pas pour tenter de combler un puits sans fond. Donner en simple reconnaissance, non pour acheter ou rembourser mais dans la gratuité la plus totale. Donner ce débordement de gratitude dans la foulée du don premier qui nous anime et à la folle allure duquel on se reçoit à nouveau chaque instant. Comme le serviteur fidèle et quelconque de la parabole (Lc 17,7-10) ou comme le disait si joliment la maman d’une belle personne qu’il m’a été donné d’accompagner : « Il faut faire le bien, simplement parce que c’est le bien. »

Lorsque tout est gelé, l’amour impossible et la justice insuffisante, Albert Camus, cité souvent dans ce raccourci : « Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été », appelle à garder intacts en soi cette lumière conquise, fraîcheur source de joie, l’ancienne beauté et le souvenir du ciel où le monde recommence dans une lumière toujours neuve. Retrouver en nous la naïveté de l’enfant de la nativité que nous venons d’admirer : « Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ; je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ; mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. » (Ps 130)

1 Inspiré de l’article de Jean-Marie Gueullette « Un burn-out propre aux chrétiens », Etudes 2017/9, p. 61-72.

Toujours la même chose…

BONNE ET HEUREUSE ANNéE 2018 !

« C’est toujours la même chose ! » Cette petite phrase assassine vient subtilement confirmer à nos oreilles qu’une certaine lassitude, une indifférence molle, un regard blasé, habitué – pire encore un dégoût – s’est installé…

Un synode sur la jeunesse

Par Giraud Pindi, Curé modérateur de l’UP Nyon-Terre SainteL’événement a été annoncé par le pape François en janvier 2017 : un synode sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » se tiendra à Rome en octobre 2018. Un document préparatoire a été diffusé, boussole pour accompagner la réflexion. Une lettre du Pape aux jeunes a été publiée, une prière pour les jeunes diffusée. Un questionnaire a été mis en ligne par le secrétariat général du synode en vue d’une ample participation des jeunes de 16 à 29 ans aux travaux du synode (https://survey-synod2018.glauco.it). Un pré-synode a été convoqué pour le mois de mars.

Mais où en est-on de l’engagement de la jeunesse dans notre Eglise ? Qui en parle ? Dans sa lettre le pape vous invite, chers jeunes, à écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit Saint. A l’exemple d’Abraham qui quitte son pays après avoir entendu l’appel de Dieu, vous êtes appelés à marcher vers une nouvelle terre, une société plus juste et fraternelle. A vous de la construire en vous laissant instruire par la Parole de Dieu.

Le pape vous exhorte, chers jeunes, à entendre l’appel de Jésus et à y répondre : « Venez et voyez » (Jn 1, 38-39). Jésus vous invite chez lui. Il veut que vous vous mettiez en route, car un monde meilleur ne peut pas se construire sans vous, sans votre désir de changement et votre générosité. Au milieu du vacarme et de la confusion qui semblent régner dans le monde, l’appel de Dieu continue à résonner dans votre âme. N’ayez donc pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux.

Comme curé de paroisse, j’ai la ferme conviction que les jeunes sont l’avenir de notre Eglise. Comme je l’ai écrit dans un précédent éditorial, ils ne sont pas loin des réalités de la foi et des mystères divins. Ils fréquentent l’Eglise et reçoivent les sacrements (cf. Giraud Pindi, « Méditations dominicales d’un curé de paroisse », L’Harmattan, 2016, p. 158-159).

Qu’ils prennent conscience qu’ils sont capables d’oser et se laissent conduire par des guides sages, dit le Pape ; et que les aînés sortent de la peur du neuf, qu’ils oublient le repli sur soi pour laisser la jeunesse ouvrir de nouveaux chemins. Voilà pourquoi Paul écrit à Timothée : « Que personne n’ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune ; au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. » (1 Tm 4, 12)

Marie… protestant(e) !

«Marie entend avec déplaisir les bavards oiseux qui prêchent et écrivent beaucoup sur son mérite, ce par quoi ils veulent démontrer leur grande habileté personnelle, sans voir comment ils étouffent le Magnificat […]. » 1 Citation de Luther un brin provocatrice, où Marie protest… erait par cette hyperbole: «étouffer le Magnificat», soit le message évangélique sur Marie, par des paroles (dogmes) et des actes (dévotion, piété mariales) surnuméraires. Mise au point.

Par Thierry Schelling

Photos : Jean-Claude Gadmer, DR

Tordons le cou une fois pour toutes à un préjugé catholique : oui, les protestants aiment Marie et la considèrent comme un personnage biblique central ! Aurait-on oublié que nous confessons le même Credo où il est question de…. Marie ? « Dans la tradition réformée, Marie est une figure emblématique de l’histoire du Salut, souvent symbole d’humilité, de fragilité, de dévouement, femme du peuple, simple, sans prétention, choisie par Dieu pour porter le plus beau cadeau pour le monde, téméraire et qui ne faiblit pas, alors que d’autres se seraient écroulés face à cette nouvelle », explique Carole Perez, pasteure à Delémont.

« Pour moi, confie Laurence Reymond, pasteure en EMS dans l’Ouest lausannois, c’est comme femme, mère et croyante que Marie m’interpelle car elle nous rejoint dans les grandes étapes de notre vie et dans notre quotidien. » Et Carole Perez de renchérir : « Elle me donne de la joie, l’envie de rechercher et poursuivre ma quête de foi, de l’audace et de la persévérance. Marie devient pour moi une sœur dans la foi. » Quant à nos aînées, étant donné l’écart sociétal avec aujourd’hui, elles souffrent souvent du décalage générationnel : « Quel modèle pour accompagner des femmes qui ont traversé ces rapports compliqués mère-enfant ? », confie Laurence Reymond. Idem pour la problématique de la transmission : « Marie et Joseph ont respecté les us et coutumes de leur foi, laissant à leur fils le soin de se les approprier. Mais alors, comment accepter la prise de distance de leur famille face à la religion ? Marie est une source d’inspiration et un exemple à plus d’un titre. »

1 M. Luther, Le Magnificat, Spiritualité, Nouvelle Cité, 1997, p. 85.

Littérature mariale

Depuis l’avènement de l’ère œcuménique, on peut dire que chacune des traditions chrétiennes, ayant accentué plutôt un aspect au détriment d’autres, a réalisé qu’elle souffrait d’un manque, par exemple de « mariophilie » 2 dans la Réforme, ou de faiblesse des connaissances mariologiques dans le catholicisme 3, et s’est donc intéressée à l’opinion de l’autre, voire plus si affinité 4. Ainsi, il existe une littérature mariale remarquable produite par des protestants, qui nourrit tant l’âme que l’esprit chrétiens : on pense à Marion Muller-Colard 5, Sophie Mermod-Gilléron 6, Martin Hoegger. 7

Certes, l’échange des apports ne saurait effacer la différence fondamentale entre nos deux Eglises : « Pour nous, Marie n’entre pas dans l’univers de la divinité ; son expérience extraordinaire d’enfanter Jésus par l’action de l’Esprit Saint, réelle ou symbolique, ne la place pas dans une sphère ontologique supérieure aux autres humains », explique Gilles Bourquin, théologien et corédacteur en chef du journal romand Réformés. « Sa sainteté lui vient de sa foi et de son comportement exemplaire, mais pas de mérites surnaturels ou précédant son existence terrestre. » En résumé, « Marie est martyr indirect du supplice de son fils, qui subit en plein cœur la tragédie de l’Evangile », conclut-il.

Rien de doucereux, donc. « Pour moi, Marie est celle qui proclame le Magnificat annonçant le renversement des catégories des puissants et des petits, des riches et des pauvres », explique Elisabeth Parmentier, professeure de théologie protestante à l’Université de Genève. Le commentaire du Magnificat par Luther demeure pour cette luthérienne, un point de référence : « Luther n’enlève rien du respect dû à la mère du Christ et ne discute pas sa virginité. La transformation théologique est ailleurs : il relit la conception de “ l’humilité ” : alors qu’on y voit une vertu et que Marie est souvent exaltée comme grande vertueuse, Luther montre que le terme « humilitas » signifie la petitesse ; Dieu regarde Marie précisément parce qu’elle ne fait pas partie des gens considérés ou importants. » Et de conclure : « C’est là que se dissocie la théologie qui insiste sur la grâce de celle qui insiste sur les mérites ou les vertus ! » Comme le résume le modérateur de la Compagnie des pasteurs et diacres de Genève, Blaise Menu, « Marie est notre sœur dans la foi, figure éminente et contrastée qu’on se gardera d’éloigner de sa belle humanité, préférant les fragilités de l’incarnation aux ambiguïtés que porte une exemplarité magnifiée. » 8

2 Néologisme pour dire « affection à Marie »…

3 L’Eglise de Rome a tout un bagage des encycliques de Léon XIII (Supremi Apostolatus, 1883) à Jean-Paul II (Redemptoris Mater, 1987), sans omettre le chapitre 8 de Lumen Gentium (Concile Vatican II) – mais les dévots à Marie le connaissent-ils ?

4 On pense au Groupe des Dombes et à « Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints », 1999.

5 Cf. Marion Muller-Colard, « L’intranquillité heureuse », dans : La Croix, 18.09.2016 (vu sur le site Internet du journal le 10 novembre 2017).

6 Dans le cadre des camps bibliques œcuméniques de Vaumarcus, l’actuelle pasteure d’Yverdon a coproduit un remarquable dossier sur Marie en 2010.

7 « Les Perles du Cœur, le Rosaire autrement pour catholiques et protestants », Saint-Augustin, 2017.

8 B. Menu, Lettre aux collègues genevois du 27 octobre 2017.

Le visage de l’Eglise

« L’objectif du personnage de Marie, c’est la Parole de Dieu, résume Francine Guyaz, diacre d’Ecublens-Saint-Sulpice. Elle incarne le visage de l’Eglise, elle est l’Eglise en ce qu’elle porte le Christ, le Saint ; elle est la Pentecôte. Et je rends grâce à Dieu pour Marie, cette mère batailleuse. » Et Vincent Guyaz, pasteur et ministre de coordination de la région Les Chamberonnes, de relater une anecdote : « A Lourdes, certes, le passage à la grotte, le toucher de la pierre sont idolâtres pour moi, détestables… mais c’est Marie qui déclenche des “choses évangéliques” : le bénévolat auprès des malades, des handicapés, des souffrants, la fraternité, la profondeur des liens qui se tissent, ce sont d’authentiques expériences de la foi ! »

Protestants et catholiques n’ont nullement besoin de chercher le plus petit dénominateur commun, mais au contraire d’écouter le regard de l’autre, son explication, son vécu. Et (au moins) de le méditer. Une attitude très… mariale, dans le fond : « Marie gardait tout cela dans son cœur ! » (Lc 2, 19)

D’une prière à l’autre

Luther faisait dire à Marie : « Je suis l’atelier dans lequel Dieu travaille, mais je n’ai rien à ajouter à l’ouvrage. C’est pourquoi personne ne doit louer ou honorer en moi la mère de Dieu, mais louer en moi Dieu en son œuvre. » A sa suite, c’est le Magnificat qui est un peu la prière mariale protestante ; au contraire, le « Je vous salue Marie », rédigé à partir de bribes évangéliques au cours de près de quinze siècles – au dire de Paul-Marie Guillaume, ancien évêque de Dié 9 –, concentre, lui, plutôt la piété catholique romaine. Prières croisées…

9 Lu sur www.revue-kephas.org/02/2/Guillaume127-133.html (2 novembre 2017).

Précisions

Une lectrice attentive nous signale deux imprécisions dans notre dossier de décembre sur la lumière. Dans le paragraphe mesure du temps, la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s et non de 360 000. Et s’agissant de la photosynthèse par laquelle « une plante vivante transforme la lumière reçue en sucre », c’est en dégageant de l’oxygène (O2) et non du CO2. (Réd.)

Célébrations à l’hôpital

Il y a plus de vingt ans, une équipe de laïques engagées a pris la relève de l’abbé Francis Polla pour assurer la continuité des célébrations catholiques à l’hôpital de Nyon. Une belle aventure qui vient de prendre fin dans la reconnaissance pour le chemin parcouru.

Par Claire-Lise Noir

Photo: DRIl y a plus de vingt ans, nous apprenions que l’abbé Francis Polla, alors aumônier de l’hôpital de Nyon, mettait fin à cette activité. Conséquence : il a été décidé d’y supprimer les messes. Consternation !

C’était sans compter sur la détermination de quelques femmes à la tête dure et inspirée. « Les célébrations catholiques à l’hôpital se poursuivront et nous allons les assumer », se sont-elles dit. Cela paraissait impossible.

Des femmes de foi

Seulement ces femmes étaient des femmes de foi. Elles l’ont prouvé. Elles se sont mises au travail avec une confiance rivée à leur cœur, base de leurs compétences. Et comme elles ne savaient pas que c’était impossible, alors elles l’ont fait pendant vingt-quatre ans. Elles ont souhaité être relevées de cette fonction et par ces quelques lignes nous leur disons merci.

Je mets cela en relation avec ce que nous racontait il y a quelques semaines le docteur Salzmann, qui effectuait une mission humanitaire au Moyen-Orient. En pénétrant avec son équipe de soins dans la ville de Kobané, il a vu l’imam venir à sa rencontre avec ces mots : « Soyez les bienvenus. Je suis heureux qu’une équipe de chrétiens soit de nouveau dans nos murs, car depuis que la dernière église chrétienne a été démolie, en 1915, c’est comme si la bénédiction divine nous avait quittés ».

Bénédiction divine

A l’hôpital de Nyon, par leur travail et leur fidélité, ces femmes de foi ont témoigné de la bénédiction divine mois après mois. Cette bénédiction va où elle veut. Elle continuera d’être active et d’éclairer de nombreux chemins, comme les bougies qu’elles ont reçues et dont la flamme brillera dans leurs demeures comme à l’hôpital.

Elles sont un modèle et un encouragement pour d’autres personnes qui se sont mises à l’ouvrage, au plan protestant, afin d’ouvrir une piste dans le temps différent que nous traversons. Un merci intense à ces pionnières.

Fête de la vigne

Notre communauté a eu le plaisir d’accueillir des bénévoles samedi 30 septembre dernier pour une nouvelle édition de la fête de la vigne.

Par Chantal Zaphiropoulos

Photos : DRA 9h, tous se sont retrouvés autour d’un café croissants sur le parvis de la chapelle. Puis, dans un joyeux brouhaha, parents, enfants et grands-parents se sont dirigés vers la vigne sous un soleil timide. La cueillette fut courte: la quantité n’était pas au rendez-vous, mais la qualité était bien là ! Le vin sera bon !

A l’invitation de Brigitte Besset, chacun a ensuite participé à une petite célébration de la Parole pour rendre grâce à Dieu, notre Créateur, pour sa création et le fruit du travail des hommes (un temps de lecture, un temps de prière et une invitation à la méditation personnelle). Un repas canadien a clôturé cette belle matinée dans les salles de la chapelle : un bon moment de partage et d’amitié.

Les grappes rassemblées dans la benne sont parties pour la cave. Dans les têtes, une vendange de souvenirs lumineux à l’issue de cette belle journée d’automne.

Merci à chacun pour sa participation. Rendez-vous en 2018 !

Célébrons l’unité

La Colombière accueillera dimanche 21 janvier à 10h15 les fidèles des communautés chrétiennes de Nyon dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». L’occasion de célébrer et de prier ensemble.

Par Olivier Cazelles

Photo: Unité chrétienne Lyon Cette année, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura pour thème « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». Les chrétiens liront et méditeront le passage du livre de l’Exode 15, 1-21, le cantique de Moïse et des fils d’Israël au Seigneur après le passage de la mer Rouge à pied sec.

Cette année, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura pour thème « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». Les chrétiens liront et méditeront le passage du livre de l’Exode 15, 1-21, le cantique de Moïse et des fils d’Israël au Seigneur après le passage de la mer Rouge à pied sec.

Dans le monde entier, des communautés et des paroisses échangent leurs prédicateurs, organisent des célébrations œcuméniques ou des temps de prière particuliers. L’événement qui permet cette expérience exceptionnelle est la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Traditionnellement, elle est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la commémoration de la confession de foi de saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul. Dans l’hémisphère sud, où janvier est une période de vacances, les Eglises se retrouvent à un autre moment de l’année, par exemple vers la Pentecôte, qui est aussi une date symbolique pour l’unité.

Chrétiens en marche

A Nyon, le 21 janvier, se rassembleront des fidèles de l’Eglise catholique, de l’Eglise réformée, de l’Eglise évangélique la Fraternelle, de l’Eglise évangélique de Réveil, de la Westlakechurch et de Jeunesse en Mission. Nous sommes des chrétiens en marche : mettons l’accent sur notre attachement à Jésus-Christ et à son œuvre de réconciliation qui sont au cœur de la foi chrétienne. Côte à côte, nous chanterons et prierons pour une unité si difficile à construire et si lente à advenir !

Les jeunes enfants seront pris en charge dans les salles sous l’église. Après la célébration sous l’église, un moment de rencontre sera proposé autour d’une collation préparée par les membres des Eglises présentes.

L’œcuménisme au quotidien

Durant la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le Seigneur nous appelle à rencontrer nos frères dans la foi et à prier avec eux.

Mais l’œcuménisme se vit aussi au quotidien au service des personnes dans le besoin (ASOLAC), des personnes âgées à l’hôpital ou en EMS (voir article page 8), des migrants (vestiaire, cours de langue, repas, transports) et des enfants dans le cadre des KidsGames ou des Crazy Games à Gland en été.

Pratiquer l’œcuménisme change notre point de vue sur l’autre : il nous permet de mieux nous connaître pour mieux nous apprécier.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, Gland, 15-21 janvier

« Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance » (cf. Ex 15, 6)

Venez nous rejoindre à l’église Arc-en-Ciel (Ch. de Vernay 34 – Gland) 19h30-20h15

Spécial 2018 : chaque Eglise fera découvrir une tradition de prière qui l’enrichit particulièrement.

Animation

Lundi 15 : Eglise évangélique

Mardi 16 : Eglise réformée

Mercredi 17 : Eglise adventiste

Jeudi 18 : Eglise catholique

Vendredi 19 : Groupe de jeunes intercommunautaire GRACE

Célébration de clôture de la Semaine de l’unité dimanche 21 janvier à 10h30 à la chapelle catholique (rue de l’Abbaye, Gland).

Animation pour les enfants pendant la célébration de dimanche.

Mon intérêt d’abord?

Continuant sa méditation sur l’Hymne à l’amour, le pape François nous invite à une attitude de détachement. Celle de celui qui, tout en s’aimant lui-même, recherche plus encore le bien de l’autre. Difficile, mais pas impossible, précise-t-il.

Par Bertrand Georges

Photo: DRL’hymne à la charité affirme que l’amour « ne cherche pas son intérêt », ou « n’est pas égoïste » 1, rappelle le Pape, en précisant que l’on retrouve cette expression dans un autre texte : « Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. » 2 De fait, poursuit-il, « les mères, chez qui se rencontre le plus grand amour, cherchent plus à aimer qu’à être aimées ». C’est pourquoi l’amour peut aller au-delà de la justice et déborder gratuitement, « sans rien attendre en retour ».3 Ce faisant, elles aiment comme le Christ nous aime. Le Pape prend soin de préciser « qu’une certaine priorité de l’amour de soi-même peut se comprendre comme une condition psychologique, en tant que celui qui est incapable de s’aimer lui-même rencontre des difficultés pour aimer les autres ». Devant une telle exigence, il s’interroge : « Ce détachement qui permet de donner gratuitement, est-il possible ? » Sa réponse, qui nécessite un véritable acte de foi, est d’une simplicité désarmante : « Il est certainement possible, puisque c’est ce que demande l’Evangile. » 4

Nous percevons combien cet amour qui invite à passer de « je te désire comme un bien pour moi » à « je désire ce qui est un bien pour toi » peut être un fondement solide pour le couple et la famille lorsqu’il est vécu dans la réciprocité. Cette manière d’aimer nous libère de l’utilitarisme, de la domination, de l’égoïsme. Une bénédiction nuptiale l’exprime fort bien : « Qu’ils trouvent leur bonheur en se donnant l’un à l’autre. » Cette façon de vivre ne signifie pas pour autant qu’il faille renoncer à ce que l’on est, puisque que, comme nous le rappelle saint François d’Assise, « c’est en se donnant que l’on se retrouve soi-même ».

Et si, dans une époque qui penche vers l’individualisme et le culte du moi, aimer de cette manière était… le monde à l’envers, le cœur à l’endroit ?

1 1 Co 13, 5

2 Ph 2, 4

3 Lc 6, 35

4 Cf. Amoris Laetita, pp. 101-102

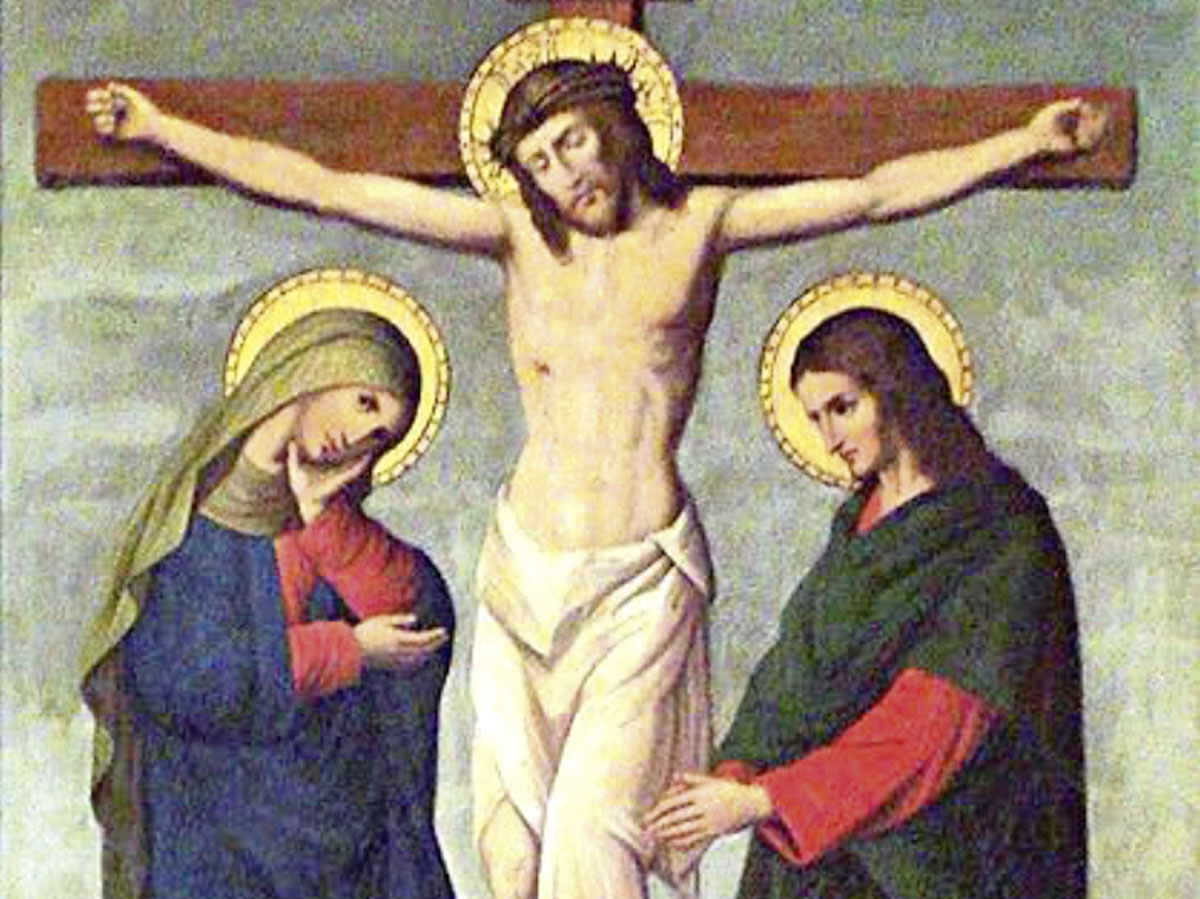

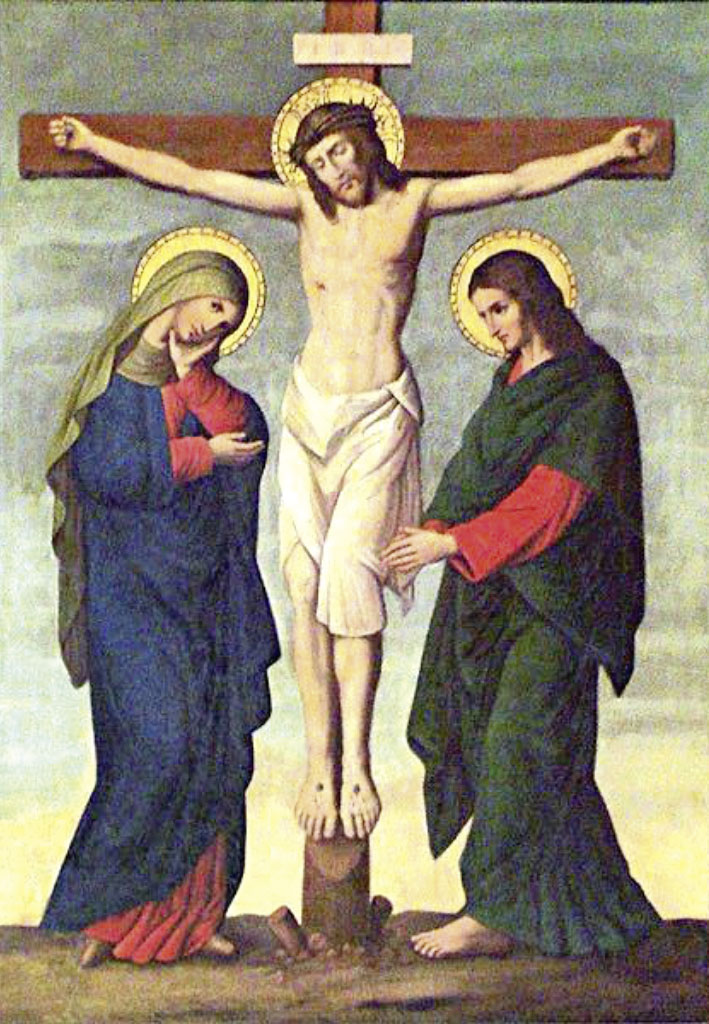

Marie mère (Jean 19, 25-27)

Par François-Xavier Amherdt

Photo : DR

C’est bien sûr à partir de l’Ecriture que des points de convergence entre réformés et catholiques peuvent être établis à propos de la figure de la Vierge. A part les Evangiles de l’enfance, de l’annonciation à la naissance du Christ, de la fuite en Egypte au recouvrement de Jésus au Temple, et en plus du miracle de l’eau changée en vin à Cana où Marie joue un rôle clé de « passeuse » pour que le signe advienne, c’est sans doute l’épisode au pied de la croix, dans le 4e Evangile, qui peut le mieux rassembler toutes les confessions chrétiennes.

Lorsque Jésus crucifié donne Marie et le disciple qu’il aimait comme mère et fils l’un à l’autre, « Femme, voici ton fils – Voici ta mère » (Jean 19, 25-27), c’est à l’ensemble des chrétiens, et donc des hommes, qu’il offre sa propre mère en cadeau. Dans la figure du « disciple bien-aimé », que la tradition associe à Jean l’évangéliste lui-même, c’est la totalité de celles et ceux qui se réclament du nom de Jésus-Christ qui se trouvent assumée. Mieux, c’est à tous les êtres humains que le Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité pour la multitude propose comme mère celle qu’il appelle « femme », la « nouvelle Eve ».

Mère de l’humanité

Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que de si nombreux musulmans éprouvent une réelle tendresse pour la maman de Jésus, présente également dans le Coran, ainsi que j’ai pu le constater lors d’une visite à la gigantesque statue de Notre-Dame du Liban près de Beyrouth : les femmes voilées y étaient aussi nombreuses que les chrétiennes. « Stabat Mater » : la mère se tenait debout, jusqu’au bout, auprès de son divin Fils. Avec Luther, Calvin et Zwingli, nous la recevons comme la mère de l’humanité. Et nous restons nous aussi devant le Crucifié, pour accueillir de lui le testament de ses paroles de vie, le cadeau de son amour infini, le sang de l’eucharistie et l’eau du baptême. C’est le visage de Marie de l’humilité, de la simplicité, de la persévérance et de la discrétion qui peut au mieux toucher le cœur des protestants, orthodoxes, anglicans, évangéliques et catholiques.

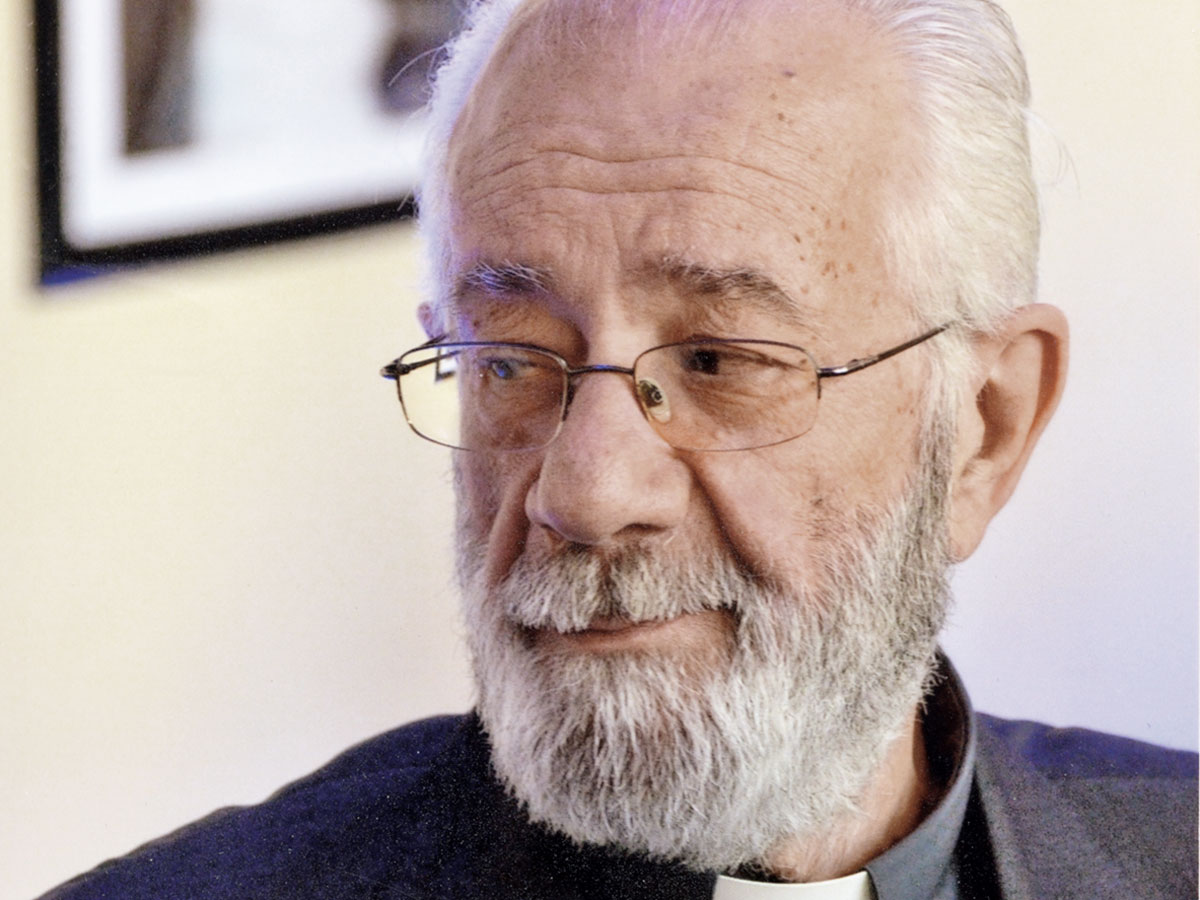

Père Bruno: une source d’inspiration

Par Patrick de Figueiredo

Photo: B. De PayerAu seuil de cette nouvelle année, c’est d’une source inhabituelle que nous voulons puiser notre inspiration – la mémoire de Père Bruno. Atteint dans sa santé, c’est apaisé et en paix qu’il nous a quittés au mois de septembre dernier : « Je suis prêt » disait-il à tous ceux qui l’ont vu les jours précédant son départ.

Pendant plus de 16 années, dont 14 en tant que curé, nous avons eu la chance de pouvoir être les témoins de ses nombreuses qualités. Il nous a tant donné, si bien écoutés, conseillés, guidés… Enfants ou adultes, jeunes ou moins jeunes, de tous il aura été l’ami et le confident.

Les jeunes le suivaient, l’écoutaient, s’enthousiasmaient même à son contact. Il y avait ces petits qui, dimanche après dimanche, venaient les bras en croix chercher sa bénédiction mais, bien plus encore, un sourire, une tendre parole de sa part.

Et l’interminable procession à la sortie de la messe tant étaient nombreux ceux qui, avant de partir, voulaient cueillir un regard malicieux, une parole bienveillante ou tout simplement un sourire.

Et que dire du pasteur… ceux qui l’ont rencontré sont rarement restés insensibles à son appel. A l’issue d’une cérémonie œcuménique de mariage à Saint-Sulpice, un des témoins, pourtant athée, a eu cette phrase qui résume tout : « Qu’il est difficile de demeurer non-croyant après une telle cérémonie ! »

Il a su promouvoir la bonne entente et la sérénité. Pendant toutes ces années, notre paroisse a vécu dans l’harmonie et la joie.

Refusant de nous laisser submerger par la tristesse, nous pensons à lui avec joie et tendresse… et c’est dans l’harmonie que nous voulons rentrer dans cette nouvelle année.

Et pour ce faire nous savons pouvoir compter sur notre curé Thierry Fouet qui a si bien su prendre la relève.

En route vers le Synode

[thb_image image= »2872″]Le pape François a convoqué une nouvelle assemblée générale du Synode des évêques du 3 au 28 octobre 2018 à Rome. Le thème en sera la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel.

A cette occasion, l’équipe de rédaction de votre bulletin a souhaité donner la parole à celles et ceux qui seront au centre des discussions des Pères synodaux : les jeunes. Chaque mois, nous demanderons à plusieurs jeunes de nos UP de s’exprimer sur un thème. Nous commençons l’année avec Elisa et Carlos, à qui nous avons posé LA question de saison :

Par Frédéric Monnin

Photos: DR

«Quelle est ta bonne résolution pour 2018 en tant que jeune chrétien?»

Elisa

« Ma résolution 2018 en tant que chrétienne, c’est de vraiment prendre du temps pour connaître Dieu, pour connaître Jésus. Ce que les disciples de Jean ont demandé à Jésus en premier c’était : « Où habites-tu ? » Avant de savoir ce qui leur serait demandé de faire, ils cherchaient à le connaître. Le connaître et l’aimer, se laisser connaître et se laisser aimer. Et comme un ami, pour le connaître il faut le visiter souvent. Comme un ami, pour qu’il puisse vraiment nous aider et nous toucher, il faut lui montrer notre cœur en vérité.

« Ma résolution 2018 en tant que chrétienne, c’est de vraiment prendre du temps pour connaître Dieu, pour connaître Jésus. Ce que les disciples de Jean ont demandé à Jésus en premier c’était : « Où habites-tu ? » Avant de savoir ce qui leur serait demandé de faire, ils cherchaient à le connaître. Le connaître et l’aimer, se laisser connaître et se laisser aimer. Et comme un ami, pour le connaître il faut le visiter souvent. Comme un ami, pour qu’il puisse vraiment nous aider et nous toucher, il faut lui montrer notre cœur en vérité.

Pour le connaître mieux, ma résolution c’est de lire un passage des évangiles chaque matin afin de laisser Dieu colorer toute ma journée, et pour me laisser aimer, de lui ouvrir mon cœur dans la prière. »

Carlos

« L’année de mes 19 ans, de nombreux projets de foi se présentent devant moi. Je prévois de m’investir dans le scoutisme européen suisse où j’accompagnerai une vingtaine de louveteaux en tant que chef. L’été, un pèlerinage à Fatima est prévu pour les scouts et guides aînés. De plus, nous poursuivrons le parcours avec mon groupe de jeunes que l’on a créé après les JMJ de Cracovie, depuis lesquelles nous nous retrouvons toutes les deux semaines pour échanger et partager à propos de notre foi, en nous appuyant sur des intervenants extérieurs. Cela nous mène à un Forum des Jeunes qui a pour but de rassembler l’ensemble des groupes de jeunes sur Genève tous les deux mois, à travers une veillée incluant messe, témoignage, repas et bar/discussions. En somme, ma résolution pour cette nouvelle année est de faire fructifier non seulement ma foi mais également celle des autres. »

« L’année de mes 19 ans, de nombreux projets de foi se présentent devant moi. Je prévois de m’investir dans le scoutisme européen suisse où j’accompagnerai une vingtaine de louveteaux en tant que chef. L’été, un pèlerinage à Fatima est prévu pour les scouts et guides aînés. De plus, nous poursuivrons le parcours avec mon groupe de jeunes que l’on a créé après les JMJ de Cracovie, depuis lesquelles nous nous retrouvons toutes les deux semaines pour échanger et partager à propos de notre foi, en nous appuyant sur des intervenants extérieurs. Cela nous mène à un Forum des Jeunes qui a pour but de rassembler l’ensemble des groupes de jeunes sur Genève tous les deux mois, à travers une veillée incluant messe, témoignage, repas et bar/discussions. En somme, ma résolution pour cette nouvelle année est de faire fructifier non seulement ma foi mais également celle des autres. »

Pourquoi prier pour l’unité des chrétiens?

Par Marc-Louis PasseraUn évêque orthodoxe conseillait à un étudiant de travailler à l’unité des chrétiens comme si elle devait se réaliser tout bientôt, tout en sachant que probablement il ne la verrait pas de son vivant.

C’est que la pleine unité des chrétiens n’est pas le fait de stratégies permettant de dépasser la désunion, ni d’un succès à obtenir dans un projet qui serait le nôtre. Elle est de l’ordre du mystère. La pleine unité des chrétiens, c’est Dieu qui la réalise.

Ce qui nous revient, c’est d’en développer en nous et dans nos communautés le désir. Dans une prière devenue célèbre, l’abbé Couturier demandait à Dieu : « Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. »

Parce qu’il faut bien le dire : certains chemins semblaient indiquer des rapprochements et ils n’ont pas abouti. D’autres chemins s’ouvrent devant nous que l’on ne croyait pas possibles.

Lassitude

Mais il faut bien le dire aussi, un sentiment de lassitude s’exprime dans nos communautés. L’enthousiasme s’est petit à petit refroidi et si la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens demeure dans nos calendriers, elle ne donne pas vraiment le ton d’une aspiration qui devrait nous accompagner tout au long de l’année et se traduire en initiatives partagées.

L’année 2016 nous avait donné de suivre le chemin des Eglises orthodoxes réunies en «saint et grand synode», mais se démarquant des autres confessions chrétiennes. 2017 nous aura donné l’occasion de mieux comprendre ce qui s’est passé au moment de la réformation, mais nous aura donné de voir aussi des courants différents et parfois incompatibles. Et que dire des nombreuses communautés évangéliques qu’il nous est si difficile de rencontrer. Et de ces mouvements d’inspiration chrétienne qui ne souhaitent pas le contact avec d’autres.

Si des différends historiques ont pu être clarifiés, de nouvelles situations semblent creuser de nouveaux fossés. Difficile de se cacher une certaine souffrance !

Mais je suis persuadé que c’est justement là que notre prière trouve sa place. Le thème proposé cette année reprend le verset 6 d’Exode 15 : « Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance. »

Expérience communautaire de la souffrance

Le groupe des Caraïbes qui a réfléchi sur ce thème nous laisse une réflexion stimulante. Il a osé affronter le thème de l’esclavage vécu dans son histoire et de la libération. Il écrit : « Le passage d’Ex 15 nous montre comment le chemin de l’unité doit souvent passer par l’expérience communautaire de la souffrance. La libération des fils d’Israël de l’esclavage est l’événement fondateur dans la constitution de ce peuple. Pour les chrétiens, ce processus atteint son point culminant dans l’incarnation et le mystère pascal. »

N’est-ce pas pour nos communautés une invitation à aller au cœur de la foi pour mieux découvrir ce que le Seigneur est en train de réaliser aujourd’hui à travers la souffrance de la division ?

C’est en tout cas une invitation à nous mettre ensemble, avec une espérance renouvelée, devant ce Seigneur dont la main droite est éclatante de puissance !

Meilleurs vœux!

Texte proposé par votre équipe de rédaction locale

Photo : Laurence BuchardNous vous présentons nos vœux « multicolores » par la petite méditation qui suit :

Seigneur,

Tu m’offres cette nouvelle année

comme un vitrail à rassembler

avec les 365 morceaux de toutes

les couleurs qui représentent

les jours de ma vie.

J’y mettrai le rouge de mon amour

et de mon enthousiasme,

le mauve de mes peines et de mes deuils,

le vert de mes espoirs,

et le rose de mes rêves,

le bleu ou le gris de mes engagements

ou de mes luttes,

le jaune et l’or de mes moissons…

Je réserverai le blanc pour les jours

ordinaires,

et le noir pour les jours où tu seras

absent.

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi

et par ma confiance.

Seigneur,

je te demande simplement d’illuminer

de l’intérieur ce vitrail de ma vie,

par la lumière de ta présence et par le feu

de ton Esprit de vie.

Ainsi par transparence,

celles et ceux que je rencontrerai durant

cette année,

y découvriront peut-être le visage

de Jésus-Christ, ton Fils bien aimé.

A chacune et chacun, nous souhaitons une année 2018 remplie de la Lumière de Dieu !

Marie en pays réformé

Par Oivier Roduit

Infographies : Régine BindéLa Réforme a marqué une rupture dans la dévotion mariale en Suisse romande, c’est le moins que l’on puisse dire. Cela se remarque dans le nombre d’églises dédiées à la Vierge. Les précieux travaux de Michel Benzerath parus en 1912 1 permettent d’en établir la liste pour l’ancien diocèse de Lausanne, et donc pour les cantons de Vaud et de Neuchâtel.

Au Moyen Age, de nombreuses églises de ces cantons sont dédiées à la Vierge Marie. Avec la Réforme, les paroisses catholiques sont supprimées – sauf dans le district d’Echallens – et le culte de la Vierge et des saints est aboli. Cependant, les Réformateurs vaudois n’oseront pas interdire la très populaire fête de l’Annonciation, le « Jour de la Dame », qui restera chômée jusqu’au milieu du XIXe siècle, à l’époque où le culte catholique est réintroduit.

Depuis la Réforme, plus de vingt paroisses ont dédié leur église à la Vierge, marquées par la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception en 1854, puis de l’Assomption en 1950 : cinq paroisses sont dédiées à l’Immaculée et sept à l’Assomption. A remarquer que, curieusement, il y a actuellement dans le canton de Neuchâtel plus d’églises mariales qu’avant la Réforme.

1 Michel Benzerath, «Statistique des saints patrons des églises du diocèse de Lausanne au Moyen Age», dans Revue d’Histoire Ecclésiastique Suisse, 1912, pp. 81-115, 186-228.[thb_image lightbox= »true » image= »2378″][thb_image lightbox= »true » image= »2435″][thb_image lightbox= »true » image= »2436″]

Réponse d’un évêque à Quentin Hostettler

En vue du Synode des jeunes qui se tiendra en octobre prochain, le Pape invite nos jeunes à poser les questions qui les habitent.

Par Vincent Lafargue

Photos : LDD, DR Quentin Hostettler, 21 ans en ce mois de janvier, habite le canton de Fribourg et se surnomme « Captain Nounours » sur sa page Facebook. Voici la question que ce JMJ’iste convaincu adresse à la hiérarchie de notre Eglise.

Quentin Hostettler, 21 ans en ce mois de janvier, habite le canton de Fribourg et se surnomme « Captain Nounours » sur sa page Facebook. Voici la question que ce JMJ’iste convaincu adresse à la hiérarchie de notre Eglise.

«Souvent j’illustre ma foi en donnant deux mots clés, PARTAGER et ÉCOUTER, on me reprend car ce n’est pas de la foi. La foi, c’est entendre le message de Dieu dans la Bible. Est-ce vrai? Dois-je appliquer la Bible à la lettre comme on me le fait comprendre?»

L’évêque des jeunes, Mgr Alain de Raemy répond ainsi:

Cher Quentin,

Cher Quentin,

Partager et écouter, chacun peut le faire. Il n’est pas nécessaire d’avoir la foi. Mais avec la foi, tu ne partages pas que toi, car alors tu renvoies, excuse-moi, à bien mieux que toi ! Tu ne limites plus personne à ta personne, mais tu ouvres à chacun l’infini d’un Amour divin.

On te dit d’entendre le message de Dieu dans la Bible ? Oui, mais c’est au fond la Bible qui a « entendu et enregistré » le message de Dieu chez les hommes. Car la Bible est la version écrite des prises de conscience d’un peuple à travers une bien longue histoire. Et dans ses derniers livres, elle est la version écrite de l’expérience décisive vécue avec Jésus. Dieu a tout confié (et non pas écrit) à ses apôtres et à leurs successeurs, ce qui ne veut pas dire qu’on ait déjà tout compris…

Tu te demandais, si tu devais appliquer la Bible à la lettre ? Lui être fidèle, ce n’est pas obéir à des mots mais vivre l’expérience qu’elle décrit de mille façons, pour y trouver ta façon, en communion avec tous ceux et celles qui ont voulu et veulent la vivre sans façons…

Si tu vis la foi, tu vis et répands ce qu’est la Bible, et avec tes amis en Eglise, tu te bats pour n’exclure plus personne de ton amour. Car Dieu est Amour.

+ Alain de Raemy, l’évêque des jeunes