Samedi 4 novembre, en l’église de Cheyres, sous le regard de Notre-Dame de Grâce, une trentaine de premiers communiants de la communauté et de celles des alentours, ont vécu une belle célébration d’envoi, présidée par l’abbé André Helle, assisté de Marianne Berset, responsable de la catéchèse paroissiale, et Gérard Dévaud, animateur pastoral, répondant pour la communauté.

Mosaïques des quatre évangélistes prises à la Basilique de Lisieux

Texte et photos par Véronique Denis

Nous connaissons bien les noms des quatre évangélistes : Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous racontent à leur manière les paroles et les actions de Jésus durant sa vie publique.

Les différences entre ces quatre évangiles sont dues au fait que chaque auteur avait des intentions particulières et s’adressait à un public précis.

Marc n’évoque pas du tout la naissance de Jésus. Les premiers mots de son Evangile nous font aller droit au but : « Commencement de l’Evangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. »1 D’entrée, Marc nous convoque à accueillir la Parole comme une Bonne Nouvelle.

L’Evangile de Jean est le plus tardif (écrit dans les années 90-100). L’objectif de Jean n’est pas de décrire les événements de la vie du Christ, mais d’en faire une réflexion sur ce qu’il a compris de la vie de Celui qu’il a contemplé à la Croix et à la Résurrection. C’est pour cela que le 4e Evangile évoque des grands discours (sur le pain de Vie, sur la vie et la résurrection, sur la glorification du Fils, etc.) et ouvre son évangile par le Prologue qui est en fait une méditation sur la personne de Jésus, le Verbe de Dieu fait chair.

Arrêtons-nous maintenant aux évangiles de Matthieu et de Luc qui évoquent la nativité, mais avec deux perspectives bien différentes.

Luc, médecin, est sensible à l’humanité de Jésus qui se fait proche des petits, des humbles, des malades, des femmes, des veuves et des enfants. En plus, Luc est aussi historien : il veut insérer Jésus dans l’histoire humaine. C’est pour cela qu’il situe la naissance de Jésus dans le temps en évoquant le recensement décrété par César Auguste, à l’époque du gouverneur Quirinius en Syrie.2 En plus, il prépare la venue de Jésus sur la terre des hommes en évoquant l’Annonce de l’Ange Gabriel à la jeune fille, Marie, promise en mariage à Joseph. Ensuite, Luc détaille la naissance Jésus, la visite des bergers.

Matthieu est juif et il écrit son évangile pour des juifs convertis au christianisme. Son évangile est rempli de citations des prophètes, des écrits de l’Ancienne Alliance. L’intention de Matthieu est donc d’insérer Jésus dans l’Histoire du Peuple d’Israël. Il ouvre son évangile en citant toutes les généalogies d’Abraham à Joseph. D’autre part, Matthieu met l’accent sur les péripéties qui ont marqué la naissance de Jésus (visite des mages, fuite en Egypte) en accordant une importance plus grande à Joseph qu’à Marie.

Quatre récits, quatre regards différents sur la vie du Christ à accueillir pour nous laisser transformer par cette Parole qui est une Parole vivante qui ouvre un avenir, une espérance. Que la Parole de Dieu nous accompagne et donne du sens à notre vie.

1 De la Traduction Œcuménique de la Bible : Mc 1, 1.

2 Cf. Lc 2, 1-2.

Jeux, jeunes et humour – décembre 2023

Par Marie-Claude Follonier

Question jeune

Pourquoi dire de Marie qu’elle est l’Immaculée Conception ?

Comme un fruit anticipé du pardon accordé par Jésus sur la croix, nous croyons que Marie, du fait qu’elle a enfanté le Sauveur, a été préservée du péché originel dès sa naissance. C’est par ce nom qu’elle s’est fait connaitre à Bernadette Soubirous lorsqu’elle lui est apparue à Lourdes en 1858, soit quatre ans après que le pape a proclamé, sous forme de dogme, cette vérité de foi comme incontestable.

par Pascal Ortelli

Humour

Un dimanche avant la messe, un paroissien croise M. le Curé et s’aperçoit qu’il a un pansement sur la joue. Le desservant lui explique que pendant qu’il se rasait, il s’était concentré sur l’homélie qu’il allait prononcer et qu’il n’avait pu éviter de se couper. Après la messe, le même paroissien va trouver le curé dans la sacristie. « Si je peux Un dimanche matin, à l’heure de commencer la messe, M. le Curé s’aperçoit qu’il y a un seul fidèle. Il s’avance vers lui et propose de supprimer la messe et d’avancer l’apéro. Le paroissien, qui était un paysan, lui rétorqua que même s’il n’avait qu’une vache à la maison, il lui donnait à manger. Le curé, furieux, lui servit une liturgie qui dura plus d’une heure avec homélie, credo chanté et j’en passe. Le paroissien le remercia et se permit une petite remarque : « M. le Curé, quand je n’ai qu’une vache à la maison, je ne lui donne pas à manger tout le char de foin ! »

par Calixte Dubosson

Au cœur de la nuit du monde

Texte et photo par Marion Perraudin

Au cœur de la nuit du monde,

Entre frénésie et course folle,

Eclairé de fausses lumières,

Dans le silence d’une humble crèche,

L’Enfant Dieu nous offre sa Lumière.

Fragile flamme éclairant notre chemin,

Pour ouvrir notre cœur à son amour

et en devenir témoin

Au cœur de la nuit du monde,

Entre frénésie et course folle,

Au milieu de cris et de fausses clameurs,

Dans le silence d’une humble crèche,

L’Enfant Dieu nous offre sa joie

Douce force qui transfigure notre vie,

Pour offrir le sourire de Dieu à notre prochain.

Au cœur de la nuit du monde,

Entre frénésie et course folle,

Dans l’hypocrisie de promesses de paix

Dans le silence d’une humble crèche,

L’Enfant Dieu nous offre sa paix

Celle qui permet le pardon véritable,

Et qui dévoile le visage du frère comme l’enfant bien aimé de Dieu.

Au cœur de la nuit du monde,

Entre frénésie et course folle,

Faisant miroiter des illusions sans lendemain

Dans le silence d’une humble crèche,

L’Enfant Dieu nous offre son espérance,

Il nous ouvre les portes du royaume de son Père.

Celles de la félicité de la vie éternelle auprès de Lui.

Au cœur des nuits de notre monde,

Entre frénésie et course folle,

A l’aube d’une nouvelle année,

Laissons l’Enfant Dieu s’incarner

dans tous nos aujourd’hui,

Et nous offrir le plus beau des cadeaux,

Celui de notre identité profonde d’enfant de Dieu.

Rencontre avec… l’abbé André, notre «vicaire dominical»

« Vicaire dominical » ! Il est peut-être le seul à porter ce titre dans tout le diocèse LGF ! L’abbé André Helle est, depuis la rentrée pastorale de septembre, « vicaire dominical » dans notre paroisse. Rencontre avec un prêtre engagé.

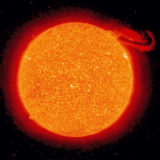

Les symboles des quatre évangélistes

ParJean-Christophe Crettenand

Illustrations : Léa Crettenand

Photos : Alessandra Arlettaz (Fully), Monique Cheseaux (Saillon) et l’abbé Bruno Sartoretti (Isérables)

Les symboles des quatre évangélistes sont des représentations traditionnelles associées à chacun des quatre auteurs des Evangiles du Nouveau Testament. Ces symboles sont très souvent utilisés dans l’art chrétien pour identifier et différencier les évangélistes.

L’ange est associé à saint Matthieu. Il représente l’humanité de Jésus-Christ. Ce symbole est dérivé de la vision d’Ezéchiel dans l’Ancien Testament, où il décrit des créatures ailées ayant l’apparence d’un homme.

Le lion est le symbole de saint Marc. Il représente la puissance et la royauté de Jésus-Christ. Le Lion est souvent lié à la manière énergique et directe dont l’Evangile selon Marc présente Jésus.

Le taureau (ou le bœuf) est associé à saint Luc. Ce symbole évoque le caractère sacrificiel de Jésus-Christ, représentant également le service et la force. L’Evangile selon Luc met l’accent sur la compassion et la nature sacrificielle de Jésus.

L’aigle est le symbole de saint Jean. Il est souvent associé à la spiritualité et à la divinité de Jésus-Christ. L’Evangile selon Jean est considéré comme plus mystique et théologique que les autres, d’où l’association avec l’aigle, symbole de la hauteur et de la contemplation

Ces symboles ont été utilisés depuis l’Antiquité pour identifier les évangélistes et leurs écrits. Ils sont également souvent représentés dans l’art chrétien, que ce soit dans des manuscrits enluminés, des vitraux, des icônes ou des sculptures, pour rappeler les différentes perspectives et thématiques de chaque Evangile. Dans nos paroisses on en trouve quelques représentations à Isérables (église paroissiale), Fully (église paroissiale) ou encore à Saillon (chapelle Saint Laurent).

La voix du Peuple

Journaliste remuant et réactionnaire, Raphaël Pomey est l’une des voix du conservatisme en Suisse romande. Si la controverse ne lui fait jamais peur, il prône aussi un sens de l’amitié qui transcende les barrières religieuses… et idéologiques.

Par Myriam Bettens

Photos : Jean-Claude Gadmer

Vous vous êtes converti au catholicisme relativement tard après avoir navigué dans le protestantisme et l’évangélisme. Pourquoi ce choix ?

La question religieuse a toujours été dans un coin de ma tête, mais plutôt sous l’angle de la révolte. Lors de mes études de philosophie, j’ai lu, entre autres, saint Thomas et saint Bonaventure. De fil en aiguille, je trouvais que le catholicisme était esthétiquement supérieur. Cette esthétique nous immergeait dans la « longue histoire ». Par contre, je ne renie pas l’héritage protestant de ma famille. Au contraire, je le défends.

Vous vous dites conservateur. Pensez-vous que l’Eglise est (ou devrait être) un des derniers bastions du maintien des « valeurs » ?

C’est une question d’équilibre. Même si je suis conservateur de sensibilité, la position naturelle de l’Eglise est en dehors de l’axe gauche-droite. Prenons la Doctrine sociale de l’Eglise. Elle peut être considérée à droite dans ce qu’elle défend la propriété privée et de la même manière à gauche, car elle prône la redistribution des richesses.

L’Eglise s’engage-t-elle dans trop de combats qui ne sont, a priori, pas de son ressort ?

Aucune réalité de cette terre ne doit échapper à l’Eglise, car je pense qu’elle a un enseignement à donner sur l’ensemble du vivant. Le problème n’est pas de s’engager, mais la manière de le faire. Typiquement, l’engagement très marqué sur les questions écologiques n’est pas un mauvais combat, mais c’est le résultat qui me gêne. C’est une sorte de concentré de sens commun militant.

Le discours de l’Eglise est-il devenu trop politique ?

Oui, absolument, alors qu’il y a une recherche nécessaire d’unité. Il est clair que j’incarne plutôt un pôle qu’on classe généralement à droite. Mon but est avant tout de réorienter, surtout de dire : « Attention, là, vous laissez des gens sur le bas-côté. » Paradoxalement, si je suis plutôt vu comme un combattant, je recherche avant tout l’unité. Je demande que l’Eglise surplombe ces questions-là, car c’est là que doit être son positionnement naturel.

D’ailleurs, vous vous montrez critique vis-à-vis du pontificat actuel…

Je représente clairement une génération qui n’est pas à l’aise avec ce pontificat. C’est un Pape qui enthousiasme énormément de gens en dehors du catholicisme et dont l’engouement, chez les catholiques, provient essentiellement d’une génération qui va mourir. Entre deux, il y a quantité de gens qui ne se reconnaissent plus. Ce que je ressens comme malaise avec ce pontificat, ce n’est pas tellement sa trop grande ouverture, mais plutôt sa fermeture vis-à-vis de personnes qui souhaitent rester fidèles au catéchisme.

On parle souvent du journalisme comme d’un « contre-pouvoir », est-ce l’optique de votre journal (Le Peuple) ?Ce qui est problématique avec cette notion, c’est que l’on postule un pouvoir médiatique, forcément à gauche et radical. Je souhaite avant tout représenter une sensibilité qui a peu voix au chapitre. Les gens qui me lisent se retrouvent dans un héritage culturel qu’ils n’ont pas envie d’abandonner. Autant à droite qu’à gauche. Par contre, il y a parfois des attentes excessives, car certaines personnes considèrent qu’un journal qu’elles perçoivent comme un contre-pouvoir devrait nécessairement prendre le contre-pied, alors que mon vœu premier est d’amener au dialogue.

Le poids des mots

Raphaël Pomey est philosophe et journaliste de formation à la tête de son propre média, Le Peuple. Il est également devenu vice-champion du monde de Kettlebell, une discipline soviétique proche de l’haltérophilie, en 2017. Entre le nom de son journal et le sport qu’il pratiquait à haut niveau, tout cela sonne bien soviétique. De quoi se demander si le journaliste n’est en réalité pas plutôt de gauche. « C’est une question que je me pose très souvent », glisse-t-il avec un sourire. Par contre, « vous êtes les premiers à me poser la question ! ». Néanmoins, il confie avoir choisi le nom de son journal en référence aux premiers mots de la Constitution. Quant à la sympathie qu’il éprouve pour la gauche, il observe qu’il est impossible de « construire une société sans la notion de bien commun ».

Venez, approchez-vous de l’Enfant-Jésus!

Prière traditionnelle chantée « Adeste fideles », pour ce temps de l’Avent qui nous prépare à Noël.

Confirmations: deux célébrations pour un bel engagement!

Le samedi 23 septembre dernier, nous avons eu le bonheur de vivre deux célébrations de la confirmation dans notre paroisse, à Cugy et à Estavayer. Les deux célébrations ont eu un goût différent, puisque l’une était accompagnée par le chœur mixte local et l’autre par un groupe de jeunes chanteurs.

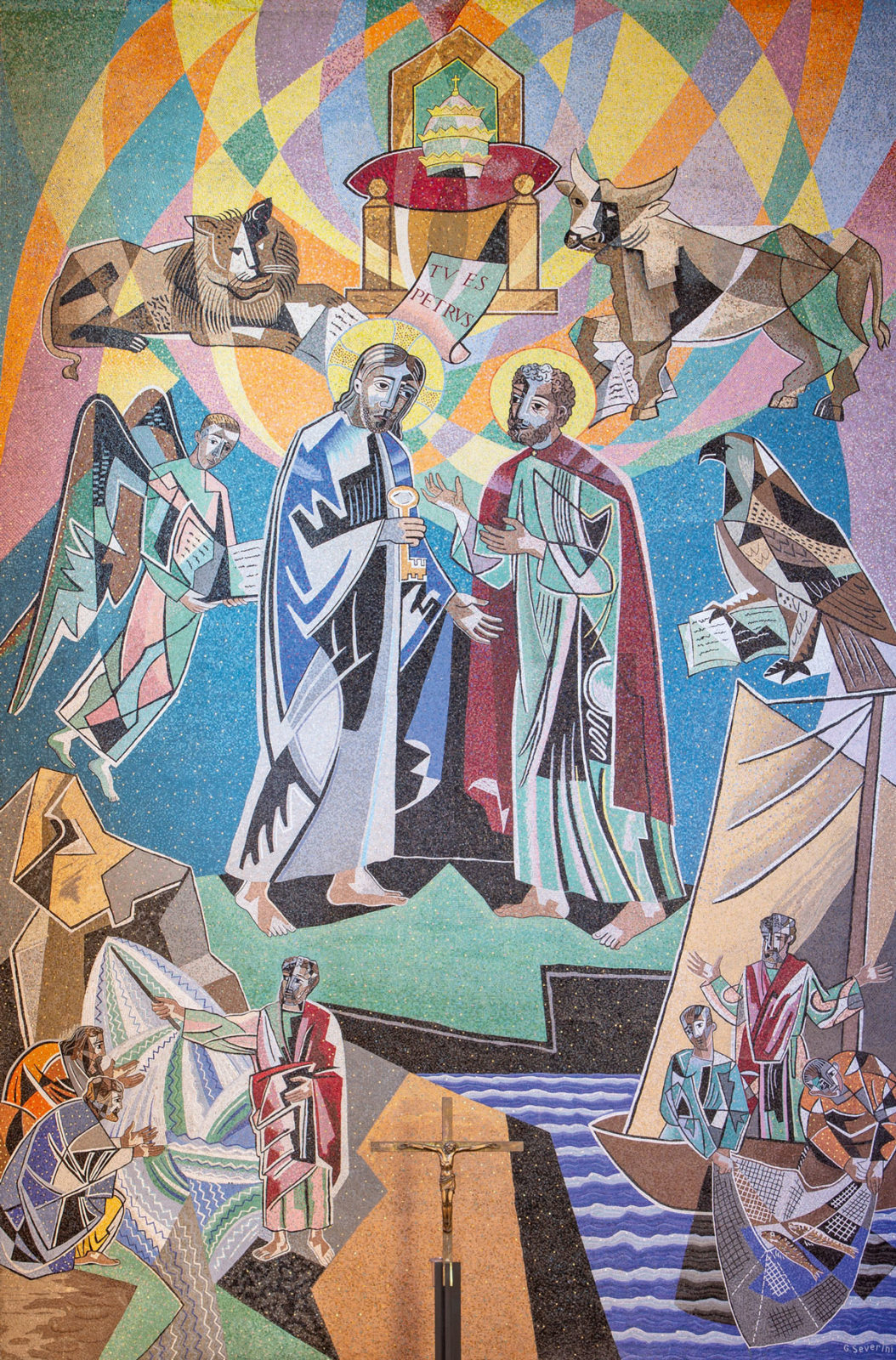

La Remise des clefs, mosaïque de Gino Severini, église Saint-Pierre, Fribourg

Par Amandine Beffa | Photo : Jean-Claude Gadmer

Dans le chœur de l’église Saint-Pierre, à Fribourg, se trouve une mosaïque de Gino Severini.

Au centre, le Christ remet les clefs du Royaume des cieux à saint Pierre. Dans l’Evangile, le Christ dit : « Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » (Matthieu 16, 18-19)

Tout autour, sont représentés des symboles représentant les évangélistes. L’homme ailé pour Matthieu, le lion pour saint Marc, le bœuf pour saint Luc et l’aigle pour saint Jean. Au sommet, se trouvent le trône et la tiare évoquant la papauté. Le phylactère indique : « Tu es Petrus », soit « Tu es Pierre ».

La scène en bas à gauche ne semble pas faire partie de la vie de Simon-Pierre. Ce miracle de l’eau jaillissant du rocher évoque plutôt l’Exode et Moïse.

Pour quelle raison Gino Severini a-t-il choisi cet épisode ? En l’absence d’explications de l’artiste, nous ne savons pas avec précision ce qu’il a voulu nous dire de Pierre. Nous pouvons toutefois tenter une interprétation, bien sûr personnelle.

En bas à droite, des hommes tirent un filet. Cela peut évoquer la pêche miraculeuse. Les disciples qui n’avaient rien pris de toute la nuit lancent à nouveau leurs filets à l’invitation de Jésus et le poisson surabonde.

Les deux miracles se répondent : l’un évoque le Seigneur présent au milieu du peuple qui donne l’eau pour étancher la soif ; l’autre figure Jésus, l’Emmanuel – Dieu parmi nous – qui nourrit. Aujourd’hui, Dieu est aussi présent par sa Parole (que rappellent les symboles des évangélistes).

Pierre est appelé à mener à bien la mission reçue du Christ, comme Moïse qui a guidé le peuple vers la liberté, comme Jésus qui accompagne les disciples vers leur appel spécifique (devenir pêcheurs d’hommes).

Venons à l’Enfant-Jésus!

Ces trois premières semaines du mois de décembre coïncident avec le temps de l’Avent qui nous prédispose à fêter Noël.

L’Eglise blessée et souffrante ne renonce pas à sa belle mission

Je suis choqué par les découvertes des abus sexuels au sein de l’Eglise. Plein de tristesse, je n’ose imaginer la souffrance, la vie brisée des victimes et particulièrement des enfants.

Dénonciation et punition sont indispensables, ainsi que la lutte préventive contre les abus et leurs causes pour empêcher de nouvelles victimes.

L’engagement par le scoutisme

Des jeunes de divers cantons romands profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse. Rencontre avec le Valaisan Baptiste Clerc.

Par Baptiste Clerc | Photo : DR

Cela fait déjà bien des années que le scoutisme a été fondé, mais le nombre de scouts dans le monde ne cesse de croître. Le secret ? Proposer des activités en plein air, mais aussi grandir dans la foi, prendre des responsabilités et se débrouiller face à la nature.

J’ai commencé le scoutisme à l’âge de huit ans, au sein du grand mouvement des Scouts d’Europe. Cette association est présente dans une vingtaine de pays et est reliée à l’Eglise catholique.

J’ai commencé mon chemin aux louveteaux, avec la toute première sizaine du Valais. Les louveteaux sont dans l’imaginaire du livre de la jungle. Puis, à l’âge de 11 ans, je suis monté chez les éclaireurs, dans la patrouille de la Mouette. Entouré de jeunes entre 12 et 17 ans, j’ai appris à écouter et à recevoir les conseils des autres pour pouvoir progresser.

Quelques mois après mon entrée, j’ai été invité à prononcer ma promesse. J’ai pu ensuite placer sur mon chapeau ma croix scoute. Nous la portons tous comme le Christ qui a aussi porté sa croix.

Après plusieurs années d’apprentissage, de rire, de constructions, de rassemblements, de jeux… j’ai succédé à mon ancien chef et j’ai accepté de prendre la tête de la patrouille pour la faire vivre et grandir toujours plus sous l’exemple et le chemin de mes prédécesseurs.

En étant chef et gardien d’une patrouille, on peut rencontrer quelques difficultés. Durant une grande marche, je méditais sur un texte de Baden Powell qui disait : « Le sel est âcre quand on le goûte à part ; mais c’est le parfait assaisonnement qui donne aux mets toute leur saveur. Ainsi, les difficultés sont-elles le sel de la vie. »

Pour chaque épreuve, problème, obstacle à passer, je me rappelle cette citation qui nous montre que pour grandir, il nous faut ce sel de vie, ces difficultés.

Oui, le scoutisme, c’est savoir sortir du confort, de la routine, mais surtout pouvoir se décharger des soucis de la ville, de grandir avec ses frères et d’établir le règne du Christ dans le monde qui nous entoure.

Jeunes bénévoles : des adolescents qui s’engagent en Eglise

Agés de 13 et 14 ans, Mathilde Buisson, Rosanna Micale, Rafaëla Pinto Martins et Timeo Rime se sont lancés dans la formation des Jeunes Bénévoles (JB, à prononcer à l’anglaise JiBi) organisée chaque automne par le Service Diocésain de la Jeunesse. De retour de ce week-end, ils répondent à nos questions.

L’avenir des églises de Montbrelloz sera examiné

Une soixantaine de membres de la paroisse Saint-Laurent Estavayer ont participé le 11 octobre à Montet à une

assemblée paroissiale extraordinaire, démarche obligatoire au début de chaque nouvelle législature. L’ordre du jour était léger. L’assemblée a notamment pris la décision

de se pencher sur l’avenir des deux églises de Montbrelloz.

L’énergie

Par Pierre Guillemin | Photo : DR

L’énergie désigne « la capacité à effectuer des transformations ». Toute action requiert de l’énergie : le fait de se déplacer, de se chauffer, de fabriquer des objets et même de vivre. L’énergie est là, dans notre quotidien. Mais qu’est-ce que l’énergie ?

L’énergie, en physique, est une propriété fondamentale de l’univers. Elle est définie comme l’aptitude ou la capacité à effectuer un travail ou à produire un changement dans un système. L’énergie se présente sous différentes formes et constitue un concept clé pour comprendre le comportement du monde physique. La chose la plus importante

à savoir sur l’énergie est la loi de conservation de l’énergie, qui stipule que l’énergie ne peut être ni créée ni détruite. C’est-à-dire que l’énergie totale d’un système fermé reste constante ; en d’autres termes, l’énergie ne peut ni disparaître ni naître et ne peut que passer d’une forme à une autre. Ce principe est l’un des concepts fondamentaux

de la physique.

Par exemple, lorsque nous soulevons un objet, nous transférons l’énergie de nos muscles à l’objet que nous manipulons.

Schématiquement, l’énergie apparaît sous les formes suivantes :

• l’énergie thermique, qui génère de la chaleur ;

• l’énergie électrique ou électro magnétique, qui fait circuler les particules – électrons – dans les fils électriques ;

• l’énergie mécanique, qui permet de déplacer des objets ;

• l’énergie chimique, qui lie les atomes dans les molécules ;

• l’énergie de rayonnement ou lumineuse, qui génère de la lumière ;

• l’énergie musculaire qui fait bouger les muscles.

Selon les dernières estimations des scientifiques, le début de la maîtrise des sources d’énergie par l’Homme remonte à 400’000 ans av. J-C. A l’époque, l’Homme apprend à maîtriser le feu (énergie thermique). Puis, plus tard, il démultiplie sa force en utilisant l’énergie fournie par des matériaux sous-tension (arc), il apprend à maîtriser le vent, l’eau conduisant à la création de moulins. Avec l’ère industrielle, l’Homme commence à exploiter des ressources fossiles (charbon, puis pétrole et gaz) et à développer des machines qui vont lui permettre de produire davantage et de meilleure qualité.

Mais puisque nous avons besoin de tant d’énergie pour accomplir nos tâches quotidiennes, n’oublions pas les mots de saint Paul aux Ephésiens : « Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. »

Deux nouveaux chevaliers de Saint-André

Lors de la messe de la patronale de la Saint-André, le dimanche 26 novembre, deux paroissiens ont été élevés au rang de « chevaliers de Saint-André » en raison de leur engagement au service de la

communauté paroissiale de Muraz. Il s’agit de Simone Genolet et Bernard Fournier. Petite présentation.

Cugy: un nouvel élan pour la Confrérie Saint Eloi

Les membres de la Confrérie Saint Eloi de Cugy ont connu un jour de liesse en ce dimanche du 15 octobre puisqu’elle a marqué le centenaire de son drapeau en faisant bénir

une nouvelle bannière. Organisme qui date du Moyen-Age, cette confrérie s’est donné un nouveau gouverneur et remet sa devise – « Fais ce que dois » – à l’ordre du jour.

Thèmes et rubriques 2024

Thèmes 2024

| Mois | Sujet |

|---|---|

| Janvier | Finance chrétienne (Pierre Guillemin) La finance chrétienne catholique encadre des opérations de nature bancaire et financière par des principes moraux directement issus de l’interprétation des textes religieux chrétiens (Ancien et Nouveau Testament) et de la doctrine de l’Eglise catholique romaine (Doctrine sociale de l’Eglise). Ces dernières années, le «Conseil pontifical Justice et Paix» a pris de plus en plus souvent des positions sur les sujets financiers. En juin 2013 par exemple, il publiait une note intitulée «Postures chrétiennes face à la finance» qui donne le cadre général dans lequel doit se situer l’action du «financier». |

| Février | La représentation du Christ dans l’histoire (Amandine Beffa) Voir le Christ représenté sur une œuvre d’art est assez banal pour nous aujourd’hui. Pourtant, cela n’a pas toujours été une évidence. Des premiers chrétiens qui suivaient strictement l’interdit vétérotestamentaire de représenter «ce qui a la forme de ce qui se trouve au ciel» jusqu’aux débats du XXe siècle autour de l’art sacré contemporain, étudier la représentation du Christ, c’est étudier «comment on croit». |

| Mars | Les martyrs d’hier et d’aujourd’hui (Thierry Schelling) Depuis les premiers temps de l’Eglise, des hommes, des femmes et des enfants ont été tués parce que disciples du Christ. Puis la «tuerie» s’est tournée contre les païens, les hérétiques, les schismatiques. Avant de reprendre contre des milliers de baptisé.e.s sous les régimes totalitaires du XXe siècle. Martyr, qui se sacrifie pour l’autre… |

| Avril | Silence! Calixte Dubosson) Le maître-mot de notre monde actuel, c’est le débat. Il faut débattre de tout. Les chaînes TV, les journaux, les réseaux sociaux nous inondent de personnes aux idées contradictoires qui ne s’écoutent pas et qui se coupent sans cesse la parole. Chacun semble détenir la vérité mais au final, c’est le flou complet. Il faudrait soi-disant suivre ces logorrhées pour se forger une opinion. N’y aurait-il pas d’autres voies pour discerner ce qui est bon pour chacun et pour la collectivité? Le silence, celui de la nature et des ordres monastiques, par exemple? |

| Mai | Mater dolorosa (Myriam Bettens) Chaque minute, quarante-quatre femmes subissent une fausse couche dans le monde. Au niveau Suisse, une grossesse sur cinq est concernée. Malgré cela, le silence autour de cet événement douloureux et les lacunes dans l’accompagnement persistent. |

| Juin | Astrophysique et religion (Pierre Guillemin) VL’astrophysicien Hubert Reeves déclare: «La question n’est pas de savoir si Dieu existe ou non. Mais plutôt: qui est-Il, et à quoi joue-t-Il?» L’astrophysique ne cherche donc pas à contredire mais à comprendre la volonté de Dieu dans son œuvre créatrice. Cette quête de «l’intelligence de Dieu», Albert Einstein l’exprime aussi: «Je refuse de croire en un Dieu qui joue aux dés avec le monde.» |

| Juillet-août | Quoi ma messe? Qu’est-ce qu’elle a ma messe? (Thierry Schelling) Nos diocèses sont en mutation structurelle: des laïcs/laïques sont nommé.e.s représentant.e.s de l’évêque là où des prêtres œuvraient comme vicaires épiscopaux; des paroisses n’ont plus de curés mais des administrateurs, obligeant à revoir le sacrosaint programme des messes à la baisse, en regroupant les fidèles (pas toujours complaisants); et des initiatives de l’ordre du service de l’autre (Rom, migrant, requérant, divorcé, LGBT, etc.) et du soin à la création sont mises désormais en avant comme « expression d’Eglise» autant que la liturgie. Dans ce «chantier», les réactions de fidèles sont parfois aux antipodes de ce à quoi on aurait pu s’attendre (compréhension, solidarité, compassion) au vu de leur fréquentation de la messe qu’on leur diminue… |

| Septembre | Vers une Eglise de retraités? Calixte Dubosson) Souvent, nos assemblées dominicales ou de semaines sont fréquentées par ce qu’on appelle non pas les têtes couronnées mais les «têtes blanches», allusion au fait que les célébrations sont suivies en majorité par des personnes âgées ou vieillissantes. Pourtant, ce phénomène ne se réduit pas aux messes ou aux cultes mais aussi au niveau de l’organisation des paroisses à tel point que de plus en plus de personnes retraitées sont nommées à des postes importants pour la bonne marche de la communauté. Allons-nous donc vers une Eglise de retraités? |

| Octobre | Evolution de l’architecture chrétienne (Amandine Beffa) La fin des persécutions donne la possibilité aux chrétiens de bâtir des lieux de culte. Au début, ceux-ci sont inspirés de l’architecture romaine à laquelle un nouveau sens est donné. Dans les siècles qui suivent, l’architecture chrétienne se développe progressivement vers des codes qui lui sont propres. C’est à la période romane que le plan devient fixe. L’architecture devient alors symbolique: plan en croix latine, orienté vers l’Orient… A partir de cette période, l’architecture reflète ce à quoi on croit. Elle évolue avec les pèlerinages et les grandes processions, jusqu’à la réforme liturgique du Concile Vatican II. |

| Novembre | Faire feu de tout bois (Myriam Bettens) LOn estime que la chasse aux sorcières a fait 100’000 morts en Europe. La Suisse, quant à elle, détient le sinistre record du nombre de victimes. Des crimes imaginaires qui mènent à se demander comment en arrive-t-on à tuer en toute impunité ? |

| Décembre | L’Exégèse (François-Xavier Amherdt) Autrefois réservée aux théologiens, l’exégèse permet de passer les textes bibliques au crible de l’analyse et de la raison. A travers les médias notamment, ses résultats sont aujourd’hui à la portée du grand public. De quoi donner un nouveau regard sur l’Ancien Testament et le Nouveau ? |

Rubriques 2024

Les rubriques constituent le fil conducteur de chaque magazine. Voici celles que la Rédaction romande vous propose en 2023.

En 2024, nous vous proposons deux nouvelles rubriques

sous la plume de Nicolas Maury

Ecclésioscope : Secrétaires, sacristains, sacristines, fleuristes… A travers cette nouvelle rubrique, partons à la rencontre des femmes et des hommes laïques engagés dans les diverses paroisses de Suisse romande.

sous la plume de Pascal Ortelli

Ciel, ma médaille ! : «La piété populaire est un trésor pour l’Eglise», affirme le pape François. Oui, mais face à l’abondance d’objets de piété, sait-on encore à quel saint se vouer? Dans cette nouvelle rubrique, une infographie vient décrypter ce qui se cache derrière les principales médailles que nous portons, et ce pour mieux comprendre notre foi.

Magazine au format B5

| Pages | Rubrique | Auteur |

|---|---|---|

| 1 | Edito | Tournus de la rédaction |

| 2-5 | Eclairage | Tournus de la rédaction |

| 6 | Ce qu’en dit la Bible | François-Xavier Amherdt |

| 7 | Le Pape a dit… | Thierry Schelling |

| 8 | Carte blanche diocésaine | Tournus externe |

| 9 | Jeunes et humour | M.-C. Follonier Pascal Ortelli Calixte Dubosson |

| 10-11 | Small Talk | Myriam Bettens |

| 12 | Au fil de l’art religieux | Amandine Beffa Jean-Claude Gadmer |

| 13 | Ecclésioscope Nouveau! | Nicolas Maury |

| 14 | Merveilleusement scientifique | Pierre Guillemin |

| 15 | Ciel, ma médaille! Nouveau! | Pascal Ortelli |

| 16 | En librairie | Calixte Dubosson |

Magazine au format A4

| Pages | Rubrique | Auteur |

|---|---|---|

| 1 | Edito | Tournus de la rédaction |

| 2-3 | Eclairage | Tournus de la rédaction |

| 4 | Ce qu’en dit la Bible | François-Xavier Amherdt |

| 4 | Le Pape a dit… | Thierry Schelling |

| 5 | Au fil de l’art religieux | Amandine Beffa Jean-Claude Gadmer |

| 6 | Small Talk | Myriam Bettens |

| 7 | Merveilleusement scientifique | Pierre Guillemin |

| 8 | Carte blanche diocésaine | Tournus externe |

| 8 | Ecclésioscope Nouveau! | Tournus externe |

Pour les journaux A4, la possibilité existe de reprendre librement les rubriques des magazines B5 qui ne sont pas contenues dans le Cahier romand.

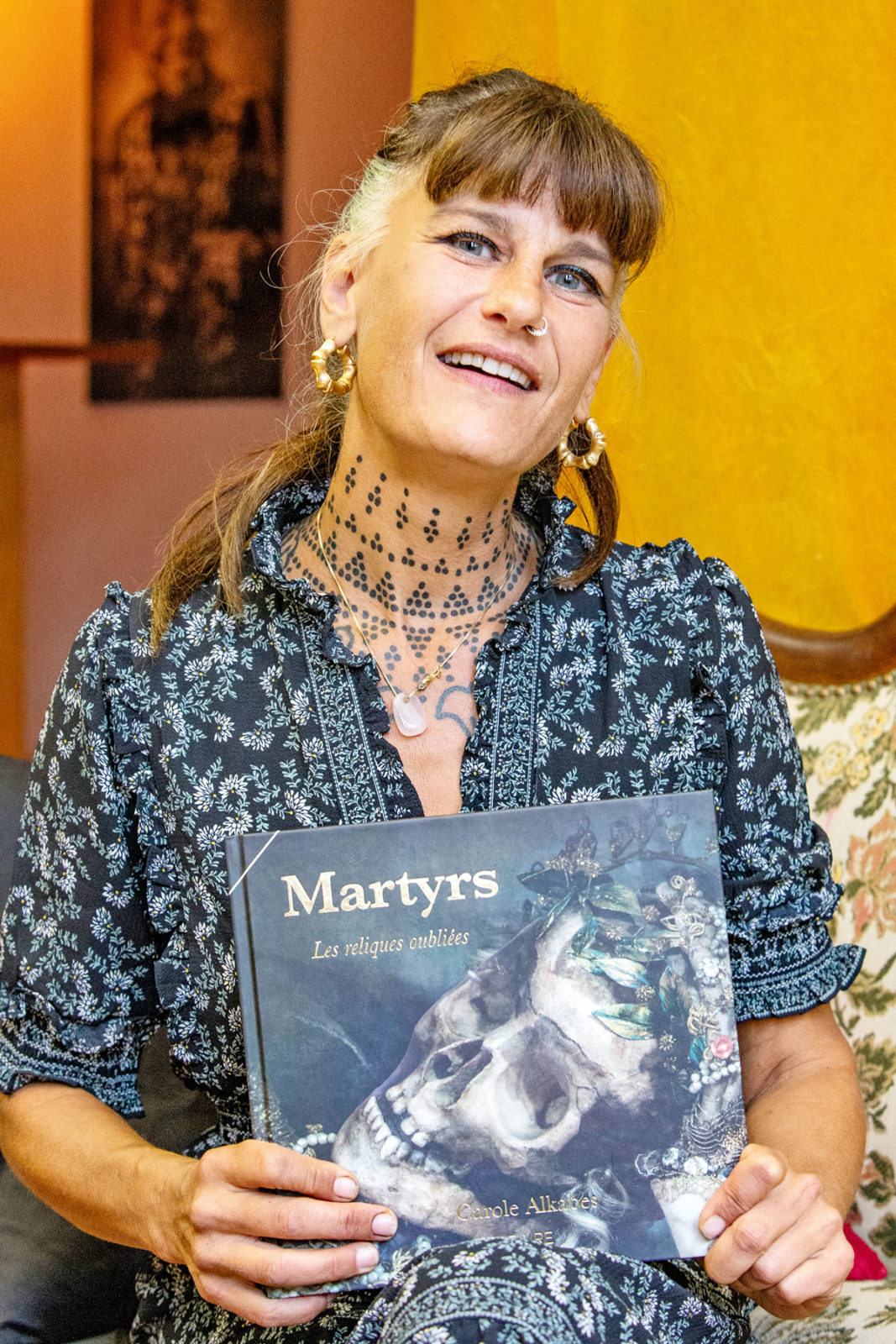

Lost in… translation des reliques

La photographe Carole Alkabes a sillonné la Suisse durant cinq ans à la recherche de ces saints martyrs chrétiens parés de riches soieries, de bijoux et de pierres précieuses. Une chasse au(x) trésor(s) qui interroge notre regard sur la mort à une époque où elle ne s’expose plus.

Par Myriam Bettens | Photos : Jean-Claude Gadmer

Comment avez-vous appris l’existence de ces martyrs « enluminés » ?

On m’avait demandé de faire une exposition dont le thème était la mort. J’ai d’abord mené une réflexion sur ma propre mort, mais je cherchais tout de même de l’inspiration pour cette exposition et une amie m’a parlé de ces fameux martyrs.

J’étais loin d’imaginer que ce conseil allait devenir une formidable épopée qui me conduirait dans tous les cantons suisses, excepté Genève et Vaud… trop protestants pour ce type de reliques. (rires)

Vous avez d’ailleurs découvert des reliques dans des endroits totalement insolites ?

Complètement ! (rires) La plupart se trouvaient encore dans des églises et quelques-unes dans des musées par peur que ce précieux patrimoine ne se détériore.

Par contre, j’en ai trouvé trois au fond de l’entrepôt de la cure de Porrentruy. Ils ont ensuite été transférés au Musée de l’Hôtel-Dieu (MHDP).

A Soleure, les frères d’un couvent trouvaient ce squelette « démodé ». Ils l’ont monté au grenier et stocké avec, entre autres, les produits ménagers du couvent !

Qu’est-ce que cette relégation « au placard à balais » dénote-t-elle ?

Une mort devenue indésirable. Elle n’a plus sa place dans nos vies, mais c’est à mon sens une grave erreur. Ce langage primordial permet de s’interroger sur sa propre mort. C’est d’ailleurs aussi pour cela que le culte des martyrs a perdu de son attrait. Les paroisses étaient mal à l’aise avec ces squelettes exposés à la vue de tous. Ils les ont relégués derrière des panneaux en bois ou des tentures afin que les paroissiens ne soient plus « dégoûtés ». Bon, elles ne manquaient pas d’ouvrir le reliquaire le jour anniversaire du martyr pour inciter les paroissiens à faire des donations… (rires)

Plus prosaïquement, ces reliques servaient les intérêts religieux de l’Eglise catholique, autant que ses intérêts économiques…

Oh oui ! En 1578, un ouvrier retrouve, par hasard, l’entrée de catacombes dans un vignoble, à l’extérieur de Rome. A cette même époque, la Réforme protestante est à son apogée en Suisse et l’Eglise catholique cherche à la contrer. Cette découverte est une aubaine. Les martyrs érigés en glorieux défenseurs de la foi servent à asseoir « la vraie foi ». Outre l’aspect religieux, ces reliques avaient une vraie valeur marchande. Un spécimen coûtait un an et demi de salaire d’ouvrier, sans compter les décorations qu’il fallait ajouter en plus.

La Garde suisse pontificale a aussi joué un rôle important dans l’acheminement de ces reliques en territoire helvétique…

Elle était la parfaite commanditaire. En plus d’être rapide, ses rangs étaient formés de croyants. Dès lors, cette mission a été perçue par la Garde comme une vocation de protection de la Suisse contre la Réforme. Elle a même procédé à des levées de fonds afin de rapatrier le plus possible de ces reliques en Suisse. C’est la raison pour laquelle notre territoire en compte autant.

C’était donc un vrai coup de com’ de l’Eglise ?

Enorme ! D’ailleurs, le mot « authentique » vient de là. L’Eglise catholique, a créé des certificats d’authenticité pour ces martyrs, qu’elle joignait aux ossements. Ce certificat s’appelait « un authentique ». Par contre, personne ne peut dire avec certitude s’ils étaient « authentiquement » chrétiens. Ces derniers, comme les juifs et les païens, étaient enterrés dans les mêmes catacombes. Là il y a un os !

Capsula temporelle

Carole Alkabes, photographe exerçant son activité à Sainte-Croix a retrouvé 250 squelettes disséminés dans toute la Suisse. Elle a également découvert une boîte, appelée Capsula, servant à acheminer les ossements. Cette Capsula, encore scellée, était sur une étagère à l’Abbaye de Saint-Maurice. « Lorsque les ossements partaient de Rome, ils étaient emballés dans de la gaze individuellement, puis scellés avec le sceau du Pape. Ceux-ci étaient déposés dans la boîte avec un certificat d’authenticité, puis elle-même scellée avec la marque du pontife. » On ne peut aujourd’hui certifier que les squelettes étaient ceux de chrétiens, par contre on a pu déterminer « qu’ils datent d’une période comprise entre le IIe et le Ve siècle, leur sexe et qu’ils ne comportent jamais aucun os surnuméraire. Les squelettes sont complets avec parfois une réplique d’un os manquant en bois, en cire ou en plâtre ». Autre détail étonnant, les parures dont sont apprêtés les martyrs ne valent pas un clou ! « Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’or n’est que du métal doré et les pierreries du verre coloré », mais la valeur patrimoniale de ces martyrs est, elle, inestimable !

Pour découvrir ces martyrs aux parures os-tentatoires : Martyrs. Les reliques oubliées. Paru aux éditions Favre en 2018.