Après un an d’études à Montréal, Matthieu Galliker nous donne de ses nouvelles. Merci d’avoir enrichi nos messes par sa musique durant sa brève pause estivale.

Connexion

Par l’abbé Jean-François Luisier

Photo : CC Linnaea Mallette

« Je connais des gens qui ont traversé les évangiles mais n’ont pas été traversés par l’Evangile ! »

Le journal d’octobre nous laisse émerveillés au milieu des couleurs d’un bel automne. Colorée tout autant, la délégation des jeunes du Valais qui sont allés aux JMJ : ils sont revenus, eux aussi, avec des couleurs plein la tête. Celles des drapeaux et des bannières qui ont symbolisé toutes les nations réunies en Dieu. « Nous sommes catholiques, nous sommes universels ! », répétaient nos évêques.

Le quotidien de ce pèlerinage planétaire était, pour les groupes de jeunes parsemés dans tout Lisbonne, de chercher le matin la nourriture de l’âme et celle du corps : trouver la catéchèse dans la bonne langue et puis le bon resto où la queue ne serait pas trop longue. Bel enthousiasme et belle parabole pour notre nouvelle année pastorale : chercher les bonnes nourritures du corps et de l’âme. Un évêque là-bas nous disait : « Je connais des gens qui ont traversé les évangiles mais n’ont pas été traversés par l’Evangile ! »

Le dossier du mois d’octobre nous rappelle les perpétuelles mises à jour de la catéchèse dans ses moyens pour que les enfants et les familles se laissent saisir par de belles conversations avec Dieu. Serons-nous traversés dans le cœur par la Parole du Christ ? Traverserons-nous nos week-ends à l’écoute de ce que Dieu nous dit par la liturgie ? Vivrons-nous nos repas du dimanche, la nourriture du corps et de l’esprit de famille en goûtant d’abord à l’antipasto : la liturgie de la parole et du pain offerte par l’Eglise à l’église la plus proche ?

« Vous devez savoir en quoi vous croyez ; vous devez connaître votre foi avec la même précision avec laquelle un spécialiste en informatique connaît le système d’exploitation d’un ordinateur, vous devez la comprendre comme un bon musicien connaît sa partition. » (Benoît XVI)

Bon courage pour balayer les feuilles d’automne… Bonne route dans ce magazine pour se reconnecter à L’Essentiel !

Le souffle du Saint-Esprit

L’Essentiel propose aux Evêques des diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg, à l’Abbé territorial de Saint-Maurice et à leurs représentants de s’exprimer sur le sujet de leur choix.

Par Fabienne Gigon, représentante de l’évêque à Genève

Photo: DR

En lien avec le thème de ce cahier, permettez-moi de vous parler de pneumatologie.

Du grec ancien pneuma signifiant « souffle », il s’agit de l’étude du Saint-Esprit et de ses œuvres.

J’aime cette science, car il me semble parfois que l’Esprit Saint est, sans mauvais jeu de mot, « le parent pauvre » de la Trinité. Alors que le souffle est vital…

Trois paradigmes

En catéchèse, donc, et il y a 20 ans déjà, Denis Villepelet 1 parle de trois paradigmes (modèles) catéchétiques. En très bref et suivant une chronologie historique, le premier modèle est caractérisé par un enseignement magistral, une pédagogie déductive centrée sur le Père et s’adresse à une société traditionnaire.

Le second modèle propose une pédagogie participative christocentrée, pour une société évolutionnaire.

Le dernier modèle, enfin, offre à une société complexe une pédagogie d’initiation (itinéraires de cheminement, graduel) pneumocentrée, où le contenu à transmettre n’est pas seulement un message, mais l’expérience d’une vie ecclésiale. L’auteur continue la réflexion : « Ce monde indécis […] est sans direction privilégiée. Cet état de relative errance est pour ainsi dire l’état d’équilibre « normal » de ce plurivers multiréférentiel dans lequel nous séjournons actuellement. […] La pratique catéchétique est un espace frontière dans lequel s’opère un métissage entre la fides qua et la fides quae 2, l’Eglise et le monde, la théorie et la pratique. […] Une diversité de formes catéchétiques correspond bien à la nécessité de diversifier les manières de proposer aux individus « de se tenir dans la vérité de la foi qui fait vivre ». »3

« Un ressuscité exécuté sur une croix qui donne la vie par sa mort et exerce sa maîtrise en épousant la condition d’esclave, ça ne va vraiment pas de soi et requiert une bonne dose de conversion du regard pour être accueilli comme une bonne nouvelle. […] L’initiation catéchétique conçue comme un incessant appel, éveil et approfondissement, passe par l’immersion dans la Parole, la Liturgie, le Service et la Communion fraternelle. On privilégie l’épreuve de la relation expérientielle au Dieu de Jésus Christ et on considère cette épreuve comme la source et la ressource d’un travail de révélation »4.

Il y a donc plus qu’une méthode à suivre. C’est soufflant, non ?

1 Laïc directeur de l’Institut supérieur de Pastorale catéchétique de l’Institut catholique de Paris. VILLEPELET, Denis, L’avenir de la catéchèse, Paris ; Bruxelles, Les Ed. de l’Atelier ; Lumen vitae, 2003, p. 87‑1116.

2 Selon saint Augustin, père de la réflexion sur la catéchèse, fides quae creditur et fides qua creditur doivent tenir ensemble. Le premier, la foi qu’on croit, représente les contenus de la Révélation. Le second, la foi par laquelle je crois, la conversion, le désir de rencontre du Christ.

3 VILLEPELET, Denis, Les défis de la transmission dans un monde complexe – Nouvelles problématiques catéchétiques, Paris, Desclée de Brouwer, 2009, p. 449.

4 Ibidem, p. 456‑7.

Des journées catéchétiques

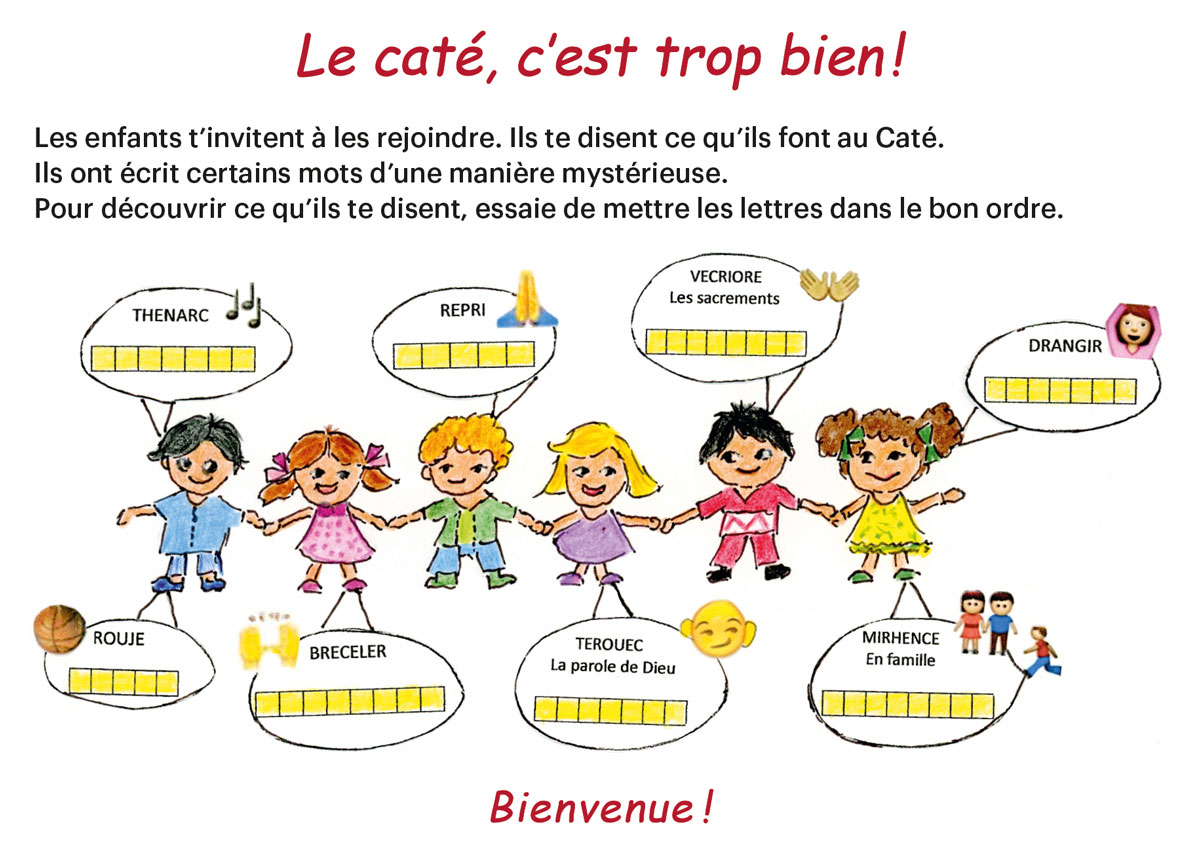

Comme la loi cantonale le promeut, ces journées d’ouverture à la foi chrétienne sont proposées dans les écoles publiques de notre secteur paroissial de la 3H à la 8H au fil de l’année.

Caté-connecté

Le thème central (pp. 16 et 17) s’intitule « Caté connecté » et il traite de l’emploi des nouvelles technologies dans le domaine de la transmission de la foi. Quant à nous, nous avons voulu aller à la rencontre de personnes engagées en Eglise et qui ont recours à ces nouveaux moyens de communication.

Connexion par encycliques

Par François-Xavier Amherdt | Photo : DR

A l’époque de l’Eglise primitive, c’est par des lettres faisant le tour de la Méditerranée que Paul et ses collaborateurs restaient constamment en contact à distance avec les communautés qu’ils avaient plantées. C’est par ces « circulaires », selon le sens étymologique du terme grec « en-cyclique », « faire le tour », que l’apôtre des nations traitait les problèmes en cours, afin de vivre la fidélité au Fils du Père.

Les en-têtes de plusieurs épîtres en conservent la trace explicite. Ainsi le début de la lettre aux Philippiens : « Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe, avec leurs épiscopes et leurs diacres. A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. »

Certes, la connexion ainsi établie était moins immédiate que de nos jours avec le web. Mais elle était véritablement efficace. Preuve en soit le fait que certaines épîtres, telle la deuxième aux Corinthiens, semblent être constituées de la compilation de plusieurs lettres, envoyées à différentes occasions.

Le ton change entre la célébration de la réconciliation dans les chapitres 1 à 9 et la vigoureuse et sévère admonestation des chapitres 10 à 13, s’en prenant au tort fait à l’Eglise par de faux apôtres (2, 1-11).

D’une communauté à l’autre

Cela montre bien que la circulation fonctionnait, que le treizième apôtre recevait régulièrement des nouvelles, y compris lui faisant part de la détérioration de la situation. Ces missives pauliniennes étaient ensuite transmises largement d’une communauté à l’autre, de manière à leur permettre de régler des problèmes similaires, comme celui de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles

(voir 1 Corinthiens 8-10).

Les Papes continuent de nos jours d’adresser des encycliques, non seulement à l’Eglise catholique, mais à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Et comme Paul en Philippiens 1, 1, ils ne se contentent pas comme destinataires de leurs frères dans l’épiscopat : ils élargissent le spectre de leurs interlocuteurs à l’ensemble des baptisés (les « saints »). La synodalité était déjà bien en marche.

Jeux, jeunes et humour – octobre 2023

Par Marie-Claude Follonier

Question jeune

Quel est le « boulot » des anges gardiens ?

L’essentiel de leur vocation consiste à contempler Dieu et chanter sa louange, non sans lien avec la mission de l’Eglise. Dans la Bible, ils ont le rôle d’envoyés. Chacun a, à ses côtés, un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à Dieu. Ne l’oublions pas lorsqu’on les fête le 2 octobre.

par Pascal Ortelli

Humour

Une patrouille de police est intriguée par une voiture qui zigzague dangereusement. Parvenu à la hauteur du véhicule, le gendarme fait signe au conducteur de se rabattre sur le côté.

– Bonjour Monsieur, est-ce que vous auriez abusé de la dive bouteille ?

– Deux ou trois verres, mais pas grand-chose.

– Je me vois obligé de vous demander de souffler dans le ballon.

Le conducteur s’exécute, mais commence par enlever ses lunettes.

– Je ne vous ai pas demandé d’ôter vos lunettes, Monsieur, mais de souffler dans l’alcootest.

– Vous savez, Monsieur l’agent, deux verres en moins, ça compte !

par Calixte Dubosson

Une formation, une aventure…

Par Pascal Tornay | Photo : DR

Une formation est toujours un défi, c’est aussi une chance et pas seulement pour les personnes en question. En effet, quelle formidable aubaine pour notre Secteur pastoral de Martigny d’avoir une si belle volée de personnes en formation ! Un beau signe pour l’avenir de notre paroisse et de nos communautés !

Six femmes ont donc accepté d’entreprendre la Formation Théodule qui se tiendra sur trois ans et qui leur ouvrira la possibilité, sur mandat de l’évêque, de travailler dans un des divers domaines de la pastorale paroissiale.

Il s’agit de Charlenne Giroud, Marie Michellod, Angela Bellicoso-Luyet, Mélanie Darbellay, Viviane Gay-des-Combes et Michèle Godfraind. Chacune est accompagnée par une maîtresse de stage (MS) qui l’appuyera au niveau des aspects pratiques de la formation.

L’équipe pastorale leur souhaite une belle traversée avec au cœur la joie des découvertes, l’ouverture à la nouveauté et le courage à toute épreuve !

Reflets de la fête paroissiale de la rentrée à Cheyres

Une seule messe a été célébrée dimanche 17 septembre pour toute la paroisse Saint-Laurent Estavayer et ce n’était pas dans une église, mais dans le cadre inhabituel de la grande salle communale de Cheyres. Motif : l’équipe pastorale y conviait toutes les communautés paroissiales à une fête de la rentrée. Messe, mais aussi agape et partie conviviale étaient au

programme. La fréquentation fut à la hauteur de l’attente puisque ce sont environ 400 personnes qui sont venues se recueillir dans cette « cathédrale d’un moment ».

Cui-cui!

Par Thierry Schelling | Photo : flickr

C’était le 12 décembre 2012 : Benoît XVI se plie à la mode du tweet et envoie le premier ! Depuis, son successeur l’utilise abondamment pour des prières et pensées jaculatoires, accompagnant la vie du monde et de l’Eglise.

Il n’empêche, pour un Pape qui dit n’avoir ni radio ni TV, user des smartphones et autre technique de communication ultramoderne, est une autre façon d’évangéliser, en en rappelant les limites !

Coin-coin !

En avril 2023, à Budapest, François exhorte les jeunes à ne « pas se contenter d’un téléphone portable et de quelques amis » (« c’est un peu débile ! » dit-il carrément !) ; il répète que « la vie est réelle, pas virtuelle. Elle ne se passe pas sur un écran, la vie se passe dans le monde ! » Le face à face de la vraie rencontre entre quatre yeux est indispensable pour construire sa propre vie…

Coucou !

Chaque mois, François enregistre en espagnol une vidéo imageant la Prière du Pape. Il a d’ailleurs recours à ces messages audio plutôt qu’écrits pour lancer un Buongiorno ! à mille et un groupements humains et/ou d’Eglise, pour leur dire deux-trois mots. Sans compter les nombreuses interviews à toutes sortes de journaux de langues diverses…

Evidemment, le Saint-Siège a entériné l’usage des nouveaux moyens de communication dans sa promotion de la catéchèse, comme le souligne le dernier Directoire de la Catéchèse (2020), livre d’orientations générales de la catéchèse catholique qui en est à sa troisième édition (après 1971 et 1997). Il y est rappelé que le but de la catéchèse est la mise en relation, en communion, avec Jésus-Christ… Et tous les moyens sont bons !

Un irrépressible appel

Le film Magnificat, sorti récemment en salle, interroge avec respect et délicatesse sur la place des femmes dans l’Eglise d’aujourd’hui. Entretien avec Anne-Isabelle Lacassagne, auteure du livre qui a inspiré le long-métrage.

Par Myriam Bettens

Photos : Silvana Bassetti, Myriam Bettens

Quelle est, selon vous, la place des femmes dans l’Eglise d’aujourd’hui ?

La place des femmes est essentielle. Sans elles, il n’y aurait pas grand-chose dans l’Eglise, car elles accomplissent la majeure partie du travail de base. Autant dans la transmission de la foi, que l’entretien des paroisses, ou encore la pastorale de la santé. Tout le fonctionnement quotidien de l’Eglise est effectué par des femmes. Par contre, au niveau des postes de direction, c’est le désert ! Pourtant, beaucoup d’entre elles sont formées et capables d’assumer ce type de postes. A cause de la distinction fondamentale de statut qui existe entre les prêtres et les femmes, et que l’on perpétue, ces dernières s’autocensurent.

Pourquoi les femmes en Eglise s’autocensurent-elles ?

Il y a l’idée, encore très ancrée, qu’elles ne vont pas faire le poids. Elles ne s’autorisent donc pas à dire ou faire les choses et n’osent pas non plus contredire la parole du prêtre. Tout mon combat concerne le fait d’avoir un vrai langage de vérité avec eux, mais toujours empreint de bienveillance et d’amour. Ils sont reconnaissants lorsqu’on leur parle vraiment, car eux-mêmes sont coincés dans un rôle qui les rend extrêmement solitaires.

Vous déplorez également que la voix d’une femme a toujours moins de poids que celle d’un prêtre…

Oui, c’est malheureusement encore vrai. Simplement parce que l’on considère que le sacrement a plus de valeur. Cela va même plus loin que ça. Beaucoup de femmes considèrent encore les prêtres au-dessus, avec pour corollaire l’idée qu’il est impossible de s’exprimer sur un pied d’égalité. Une femme peut faire toutes les études de théologie qu’elle veut, on ne l’écoute pas. Et ce mode de fonctionnement est malheureusement ancré très profondément.

Malgré ces obstacles, les femmes demeurent indispensables à la bonne marche de l’Eglise. Si elles se mettaient en grève, l’Eglise s’en relèverait-elle ?

L’Eglise serait à genoux ! Cela fait des années que je leur chuchote de se mettre en grève… Cela leur permettrait de prendre enfin conscience de tout ce qu’elles accomplissent. L’Eglise ne peut fonctionner sans les femmes. Malheureusement, aujourd’hui, elles accomplissent la plupart des tâches, mais sans en avoir la reconnaissance.

Vous esquissez un tableau peu enviable de la place des femmes en Eglise. L’est-elle plus en Suisse ?

Il y a une différence énorme entre la Suisse et la France. Du fait de la présence des Eglises protestantes, il y a plus de latitude pour dire les choses ainsi que des points de comparaison. L’image des femmes pasteurs, partageant leurs points de vue avec liberté, utilisant pleinement leurs compétences et qui sont appréciées à leur juste valeur fait une grande différence. Il y a vraiment une question d’image revalorisante, sans laquelle on ne s’autorise pas à penser que les choses puissent être différentes.

Qu’espérez-vous avec la sortie du film Magnificat ?

Que les gens puissent se dire, en regardant une femme, qu’elle est tout aussi capable que ses homologues masculins et surtout de lui donner les possibilités de le faire. Raconter une histoire permet d’utiliser l’imaginaire. Cela parle aux sentiments et ouvre bien souvent des portes qui jusqu’alors semblaient verrouillées.

Des femmes en noir

« J’ai commencé à écrire ce livre au moment de l’élection du pape François. On vérifie toujours que le futur Pape soit bien un homme. Cela m’a fait rire. En même temps, au-delà de la vocation, je me suis questionnée sur la vocation féminine et sa place au sein de l’Eglise et, de manière plus vaste, ce que cela signifie de croire », détaille Anne-Isabelle Lacassagne concernant son livre, Des femmes en noir, publié en 2016 aux Editions du Rouergue, qui a inspiré le film. Elle écrit depuis longtemps des livres pour enfants publiés chez Bayard et après avoir travaillé dans un évêché, au service de la catéchèse, elle se tourne vers des textes religieux.

Marie, Mère des pèlerins de la terre

Marie, Mère des pèlerins de la terre,

Tu guides nos pas,

Sur notre chemin de vie.

Toi la Mère attentive aux besoins de tes enfants,

Tu veilles sur nous, comme tu veillais sur ton Enfant

Eglise de Rueyres-les-Prés: une rénovation exemplaire

Si elle n’attire pas le regard de l’extérieur, l’église de Rueyres-les-Prés mérite à coup sûr que l’on franchisse sa porte d’entrée, car la rénovation complète qui a été effectuée ces derniers mois est jugée comme étant exemplaire. Et c’est vrai que désormais, cette église, à l’intérieur, est d’une beauté rare qui mérite une visite !

Mosaïque de saint Martin, Marguerite Naville, église Saint-Martin, Lutry

Par Amandine Beffa | Photo: Jean-Claude Gadmer

L’église est une des grandes créations du groupe Saint-Luc. Elle a été pensée comme une « œuvre d’art total ».

Dans le chœur se trouve une mosaïque de Marguerite Naville. A l’instar de la grande majorité des œuvres d’art qui lui sont dédiées, saint Martin est représenté partageant son manteau. C’est en effet l’épisode que nous retenons généralement de sa vie. Il a pourtant évangélisé une partie de la Gaule et fait partie des pères du monachisme occidental. Il est aussi réputé pour avoir réalisé de nombreux miracles, ramenant même à la vie un frère décédé.

Son père est tribun militaire (officier supérieur). Le prénom Martin signifie « voué à Mars », (le dieu romain de la guerre). Pourtant, sa vie amène l’Orient à l’appeler saint Martin le Miséricordieux.

Enfant, Martin fréquente des chrétiens de son âge et il se convertit à leurs côtés. Il ne choisit pas son métier, il semble que les fils d’officiers n’avaient pas d’autre choix que de suivre les traces de leur père. Il s’engage contre son gré à l’âge de 15 ans.

Un soir d’hiver, alors que Martin n’a que 18 ans, il rencontre un homme nu dans les rues d’Amiens. Ayant déjà partagé tout ce qu’il pouvait, il tranche la doublure de son manteau. Le vêtement appartenait à l’armée, mais l’officier pouvait, s’il le souhaitait, ajouter une doublure plus chaude à ses frais. C’est cette partie que Martin donne. Il donne ainsi ce qu’il a payé lui-même, ce qu’il a ajouté, tout ce qui vient de lui. C’est aussi une façon pour lui d’utiliser toute la liberté que ses obligations militaires lui offrent. Exercer par obéissance un métier contraire à sa foi ne l’empêche pas de vivre selon ses valeurs.

Martin est perçu comme saint aux yeux de ses contemporains. On dit que le manteau, appelé capella en latin (chapelle) a été conservé comme relique. Il était gardé dans un bâtiment construit à cet effet. Des hommes appelés chapelains étaient chargés de veiller dessus. C’est l’origine des mots que nous utilisons aujourd’hui.

Connectés? ça c’est fait!

Par le frère Pierre de Marolles op

Photo : DR

J’ai vécu la crise du Covid-19 alors que j’étais encore vicaire de la Mission catholique de langue française de Zurich. Comme partout ailleurs pendant quelques mois, tous rassemblements paroissiaux étaient interdits y compris les messes dominicales. Je me rappelle être allé voir mon curé en lui disant : « On fait quoi ? On ne peut quand même pas ne rien faire ! » Une solution s’est aussitôt imposée : internet. Proposer des vidéos sur Youtube, faire des réunions virtuelles sur Zoom, inviter à suivre une formation en ligne…

Le plus fascinant pour moi fut de voir à quel point nous étions en fait déjà prêts pour cela ! En 2019-2020 Internet était déjà un incontournable de nos vies paroissiales comme de nos vies tout court. J’avais moi-même déjà une chaîne Youtube. Il a suffi de l’utiliser pour poster chaque dimanche une homélie sous la forme d’une courte vidéo, diffusé sur la mailinglist de la paroisse elle aussi déjà fonctionnelle depuis plusieurs années. D’ailleurs il n’était pas nécessaire de filmer plus qu’une simple prédication car de nombreuses messes en direct étaient déjà accessibles sur le net.

Je me souviens avoir fait un message résumant les « ressources pour vivre sa foi en ligne » et avoir découvert à cette occasion combien de choses existaient déjà : les sites des dominicains (Retraite dans la ville, Théodom, Théobulle), le MOOC (Massive Online Open Cours) du collège des Bernadins pour les catéchistes, les cours de cath.ch, les podcast du Padreblog, etc.

D’ailleurs même une fois libéré de la pandémie et ayant déménagé en Belgique puis à Genève, pas mal de préparation au mariage ou au baptême et même d’accompagnement spirituel ont dû se poursuivre « en visio ». Pourtant j’y ai mis une limite : je ne commence jamais un accompagnement de cette manière, il faut se voir « en vrai » au moins pour une première rencontre. Ce n’est sans doute là que le début d’une réflexion critique que nous aurons tous à mener dans les années qui viennent sur cette « solution miracle » pour continuer d’évangéliser aux jours du tout numérique.

Vérène Marmy: presque 50 ans au service de la paroisse

L’engagement de Vérène Marmy au service de la paroisse commença en 1974 en participant au Conseil de paroisse de Bussy. Ensuite, elle a tenu plusieurs fonctions : conseillère, secrétaire et boursière, concierge de l’église, fleuriste, etc. Depuis 2007, elle fonctionne comme sacristine à Bussy.

Où sont les jeunes dans l’Eglise?

Des jeunes de divers cantons romands profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse. Rencontre avec la Jurassienne Elisa Freléchoux.

Par Elisa Freléchoux

Photo : DR

Où sont les jeunes dans l’Eglise ?

C’est une question que l’on entend souvent et qu’on s’est peut-être même posée nous-mêmes.

Eh bien, cet été, les jeunes étaient à Lisbonne pour vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), qui sont un des plus grands rassemblements de jeunes au monde. C’était l’occasion, pendant une semaine, de découvrir une ville, de faire des rencontres et de vivre des moments spirituels inoubliables. Mais concrètement, qu’a-t-on fait aux JMJ ? Tout d’abord, les journées étaient composées de deux moments principaux, le rise up le matin et aller à Lisbonne l’après-midi (eh oui, car on ne loge pas tous dans la ville !).

Le rise up était un moment de catéchèse durant lequel on abordait des thèmes chers au pape François comme l’écologie intégrale ou l’amitié sociale. Après ces moments d’échange et de réflexion venait la messe. Durant l’après-midi, nous profitions du beau temps pour nous balader dans la ville, aller à la cité de la joie, mais surtout aller assister à des rassemblements dans le parc Edouardo VII comme la messe d’ouverture ou le Chemin de croix. C’était l’occasion de nous mêler à la foule, de rencontrer des jeunes de tous les continents et de vivre des moments riches en émotions.

Alors qu’est-ce que ça apporte de vivre tout ça ? Déjà, ça permet de voir que les jeunes sont encore très présents au sein de l’Eglise, de sentir qu’on fait partie d’une immense communauté et surtout, d’en être fiers ! De plus, cela vient enrichir la foi à travers les expériences, les rencontres et les discussions vécues.

Au bout du compte, surtout lors de la veillée finale, participer aux JMJ, c’est l’occasion de quitter son petit confort personnel pour passer un moment hors du temps, d’être témoin de la gentillesse et de la bienveillance des gens, même lorsqu’on ne les connaît pas et de participer à de nombreuses célébrations en présence du Pape et de 1,5 million d’autres jeunes.

Alors finalement, pour reprendre les thèmes de ces JMJ, levons-nous et n’ayons pas peur !

Université de la solidarité et de la diaconie 2023

Par Nicolas Blanc, Centre Catholique Romand de Formations en Église et Pascal Tornay, Service diocésain de Diaconie

Chères amies, Chers amis,

C’est dans des groupes de partage réunissant notamment des personnes vivant dans la précarité que le thème de la prochaine Université de la solidarité et de la diaconie a été forgé. Cela nous tenait à cœur de partir de la réflexion des plus pauvres d’entre nous pour envisager une thématique qui puisse transformer nos regards et nos actions.

Après avoir dû reporter la tenue de cet évènement, nous sommes aujourd’hui à pied d’œuvre. Nous vous convions à y participer et espérons de tout cœur vous y rencontrer pour vivre un temps de fraternité et de convivialité. Cette 2e édition aura lieu dans les locaux de la Haute Ecole de travail social (HETSL) et dans ceux de la paroisse Saint-Etienne, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023 à Lausanne.

L’Université de la solidarité et de la diaconie est un événement qui rassemblera des personnes venues de toute la Suisse romande. Nous souhaitons nous réunir à l’écoute de la Parole de Dieu et de ce qu’elle suscite au cœur de chacune et de chacun. Les personnes en situation de précarité, les agents pastoraux, les séminaristes et les agents pastoraux laïcs en formation, les paroissiens et les bénévoles sont ainsi invités à entrer en dialogue, à écouter les témoignages des uns et des autres et à ouvrir ensemble les pistes d’une communion au-delà des maux et des mots.

Nous vous invitons à noter dès maintenant ce week-end dans vos agendas pastoraux.

Un papillon avec des informations détaillées ainsi qu’un site internet sont à votre disposition (https://unisolidarite.org). Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’attention que vous porterez à cet évènement.

Avec nos meilleures salutations.

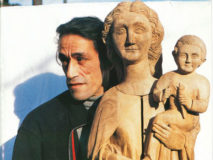

Hommage à Djemal Charni

Djemal Charni a rejoint Notre Dame de Grâce. Cet habitant ayant choisi Cheyres pour son lac, sa nature, sources d’inspiration pour lui, le sculpteur sur pierre ou sur bois.

Intelligence artificielle

Par Pierre Guillemin | Photo : DR

L’intelligence artificielle suscite de nombreux débats et interrogations, qui illustrent la crainte naturelle que la machine dépasse l’homme. Les capacités de traitement des données par la machine sont bien supérieures à celles d’un humain, ce qui permet la mise en œuvre de véhicules sans conducteur, de systèmes d’analyse de données médicales qui, par exemple, repèrent les cancers mieux que les médecins, de robots qui aident les humains dans leurs tâches physiquement « pénibles ».

Cette intelligence artificielle (IA) a engendré des robots capables de donner des bénédictions. Le robot BlessU-2 de l’Eglise protestante allemande est capable de parler sept langues en alternant voix de femme et voix d’homme et de donner quatre types de bénédiction : traditionnelle, amicale, d’encouragement et de renouveau. La machine serait-elle une solution à la diminution du nombre de prêtres et de pasteurs ? Nous ne le pensons pas : l’exemple BlessU-2 est techniquement intéressant, mais nous questionne sur la dimension spirituelle et éthique de la machine qui est un formidable outil pour démultiplier notre force physique, intellectuelle et spirituelle, mais pas un remplacement de l’Amour de Dieu.

C’est pourquoi l’Eglise n’est pas absente de ces débats et interrogations, loin de là : en février 2020 et sur l’impulsion du pape François, plusieurs institutions publiques et entreprises (IBM, Microsoft, la FAO, le gouvernement italien entre autres) ont signé l’Appel de Rome pour une IA éthique. Depuis avril 2021, le Vatican est doté de la Fondation RenAIssance, une ONG dont la mission est d’encourager à une réflexion éthique de l’IA. Le prêtre et moine franciscain Paolo Benanti, docteur en théologie morale et conseiller du Pape en matière de haute technologie et en particulier d’intelligence artificielle, a pris la direction scientifique de cette ONG.

Paolo Benanti nous invite à la réflexion, car si les technologies évoluent, il n’y a donc pas de solution définitive, mais comme il le déclare : « Poser sur ces technologies un regard éthique est un devoir ! » Mais l’éthique de l’IA n’est pas une question nouvelle : l’écrivain de science-fiction Isaac Asimov l’avait déjà théorisée en introduisant les trois lois de la robotique que l’on peut étendre à tout système « intelligent » :

• Première Loi : « Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. » ;

• Deuxième Loi : « Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la Première Loi. » ;

• Troisième Loi : « Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n’entre pas en contradiction avec la Première ou la Deuxième Loi. »

Paolo Benanti nous interpelle : « Nous venons après la génération de ceux qui face au carbone, n’ont pas pensé durabilité. Voulons-nous être la génération qui n’aura pas même interrogé sérieusement la technologie ? »