Qu’est-ce que le parcours Alpha ? Réponse ici par une participante de ce parcours qui nous conduit à (re)découvrir ou à approfondir notre foi chrétienne.

La connaissance comme antidote

Par Thierry Schelling | Photos : DR

En février 2022, le pape François écrit une lettre pour le bicentenaire de la naissance du grand archéologue de l’histoire des premiers temps chrétiens, de Rossi, rappelant que la connaissance de l’histoire de l’Eglise est le meilleur antidote contre les extrémismes de tous acabits, et qu’il est du devoir de Rome de préserver son histoire dans la pierre, innombrable et riche.

Catacombes et nécropoles

C’est Pie IX déjà qui avait senti l’importance de sauvegarder les catacombes romaines… C’est lui qui institua une commission d’archéologie sacrée pour prendre soin des lieux anciens liés aux chrétiens de Rome.

Parmi ces lieux, immanquablement, les catacombes et nécropoles, dont… la tombe de Pierre.

Tombe de Pierre : acte 1

Des restes d’ossements humains et animaux, une inscription – un graffiti, plutôt – sont d’abord retrouvés en 1942. Pie XII les fait placer dans sa chambre,

en demandant le secret absolu… et de plus amples analyses !

Puis, c’est la découverte de la nécropole sous la basilique, par Kaas, utilisée les tout premiers siècles pour y enterrer aussi des chrétiens… Un journaliste « cafte », et Pie XII doit annoncer publiquement qu’« on a retrouvé la tombe de saint Pierre » alors même que la science n’a pas terminé ses investigations.

Tombe de Pierre : acte 2

En 1953, dans la même nécropole, un autre ensemble d’os est mis à jour, qui se révèlent être ceux d’un homme de 60-70 ans : serait-ce Pierre ? L’archéologue en chef pousse l’enquête plus loin et acquiert la conviction que les os sont bien d’un sexagénaire vieillissant…

Tombe de Pierre : acte 3

C’est Paul VI qui, en 1968, pourra annoncer que ce sont les reliques de saint Pierre « de manière convaincante ».

Et depuis, l’ostension de ces ossements à la messe de clôture de l’année de la foi (2013) et le cadeau de fragments au patriarche Bartholomée de Constantinople, en signe d’espérance d’une union des deux Eglises (2019) font écho au chant grégorien « Pierre, tu es pierre… » !

Bâtissons des ponts

Un pont, ça relie ; ça ouvre des possibilités ; ça permet de franchir des obstacles. C’est le lieu du passage entre deux univers. C’est, potentiellement aussi, le lieu de la rencontre et de la réconciliation.

L’abbé Darius fait l’éloge du sport… raquette à la main !

Samedi 11 mars prochain, nous proposons aux servants de messe de notre paroisse un tournoi de tennis de table. C’est une manière de chercher les jeunes là où ils sont. L’activité physique et sportive est propre à leur âge et contribue à leur croissance. C’est une bonne occasion pour nous tous, chers lecteurs, de mettre en évidence les valeurs du sport.

«Laudato Si’», un cri d’alerte venu du Saint-Siège

L’encyclique Laudato Si’ est un document central dans le pontificat du pape François. Le cheminement qui y est exposé s’inspire directement de la réflexion et de la vie de saint François d’Assise. Huit ans après sa publication, le texte fondateur de l’écologie intégrale est toujours autant d’actualité.

Par Caroline Stevens | Photos : DR, Dustan Woodhouse Unsplash

Publiée en mai 2015, l’encyclique Laudato Si’ est un document de 184 pages. Compte tenu de sa densité, cela vaut la peine de la relire plusieurs fois. Son propos se concentre sur la protection de l’environnement naturel et de toutes les personnes, ainsi que sur des questions plus larges concernant la relation entre Dieu, les humains et la Terre. Le pape François accorde une place importante aux conséquences des changements climatiques sur les plus pauvres d’entre nous : « La logique qui ne permet pas d’envisager une préoccupation sincère pour l’environnement est la même qui empêche de nourrir le souci d’intégrer les plus fragiles, parce que dans le modèle actuel de « succès » et de « droit privé », il ne semble pas que cela ait un sens de s’investir pour que ceux qui restent en arrière, les faibles ou les moins pourvus, puissent se faire un chemin dans la vie » [Chapitre 5, IV, 196, 139].

Le titre de cet appel, « Laudato Si’ » (Loué sois-tu Seigneur), fait écho au Cantique des créatures de saint François d’Assise, rédigé au début du XIIIe siècle. Dans cet hymne à la nature, saint François pose un regard intime sur tous les éléments de la Création. Il y exprime avec force l’élan irrépressible de désappropriation qui lui a permis de se tourner vers Dieu et de fraterniser avec ses créatures. Ainsi, François ne connaît plus le soleil, le vent, l’eau et le feu mais « frère Soleil », « frère Vent », « sœur Eau » et « frère Feu ».

Saint François d’Assise représente pour le pape « l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale ».

L’encyclique est divisée en six parties :

Chapitre premier : Ce qui se passe dans notre maison. Cette partie résume l’ampleur des problématiques liées à l’environnement. Les questions de la pollution, du changement climatique, de la rareté de l’eau, de la perte de la biodiversité et des inégalités y sont évoquées.

Chapitre deux : L’évangile de la Création. Les récits de la Création dans la Genèse sont ici interprétés comme une incitation à l’agriculture responsable et à la protection de la nature. L’idée d’une domination de l’homme sur la nature est confrontée à la sagesse de la Bible.

Chapitre trois : La racine humaine de la crise écologique. On s’intéresse aux modes de pensée et aux tendances sociales à l’origine de la crise climatique. L’utilisation irréfléchie de la technologie, la volonté d’asservir la nature, les théories économiques et le relativisme social sont incriminés.

Chapitre quatre : Une écologie intégrale. Ce chapitre propose une solution à la crise grâce à l’écologie intégrale. Celle-ci soutient que les humains font partie d’un ensemble bien plus vaste qu’eux. Partant de ce principe, il faut considérer aussi bien les interactions des systèmes naturels que sociaux.

Chapitre cinq : Quelques lignes d’orientation et d’action. L’application de l’écologie intégrale à la politique implique un plus grand souci des pauvres, davantage de transparence et d’inclusivité dans la gouvernance et un souci pour le bien de toutes et tous.

Chapitre six : Éducation et spiritualité écologiques. La partie conclusive met l’accent sur les initiatives à mettre en place au niveau personnel. Il s’agit de s’extraire de la logique consumériste, génératrice de déchets, et de s’attacher à des valeurs durables et intemporelles. La conversion écologique est aussi celle du cœur, à travers la rencontre avec Jésus qui amène à communier avec Dieu, le monde de la nature et les autres.

Au lendemain de sa publication, les opinions à propos de Laudato Si’ divergent : certains observateurs y voient une ingérence du pouvoir spirituel dans le temporel alors que d’autres y décèlent une audace inespérée.

À l’occasion du cinquième anniversaire de l’encyclique, une table ronde interdicastérielle sur l’écologie a été constituée afin de proposer des pistes d’action sérieuses, soutenues par le pape François. Publié le 18 juin 2020, le document « En chemin pour le soin de la maison commune » est né avec pour objectif « d’inspirer des choix et des comportements permettant de regarder l’avenir avec confiance et espérance ».

En octobre dernier, le documentaire La Lettre a été mis en ligne sur la plateforme Youtube. Porté par le Mouvement Laudato Si’, ce film illustre le message de l’écologie intégrale à travers quatre voix : celle de la nature, des peuples autochtones, de la jeunesse et des pauvres. Chacune d’entre elles est représentée par une personne directement concernée par le changement climatique.

Dans un prochain article à paraître dans L’Essentiel, nous vous présenterons les différentes actions entreprises au niveau du diocèse et au-delà.

La foi, archéologie fondamentale

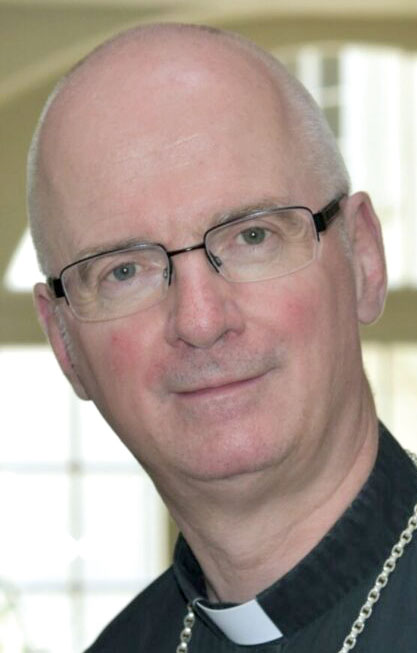

L’Essentiel propose aux Evêques des diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg, à l’Abbé territorial de Saint-Maurice et à leurs représentants de s’exprimer sur le sujet de leur choix.

Par Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de LGF | Photos : cath.ch, DR

Ce numéro de L’Essentiel traite d’archéologie et on m’invite à y écrire…

L’archéologie, comme toute connaissance du passé, est très utile à la compréhension du présent. Elle répond en partie à la question de notre origine. Elle montre le caractère transitoire des réalités humaines : de grandes civilisations n’ont laissé que peu de traces et ce fait nous laisse songeurs sur notre futur et ses incertitudes. Certains pensent d’ailleurs que l’Eglise est en train de s’orienter vers un futur archéologique, ou au moins de devenir un musée de croyances passées.

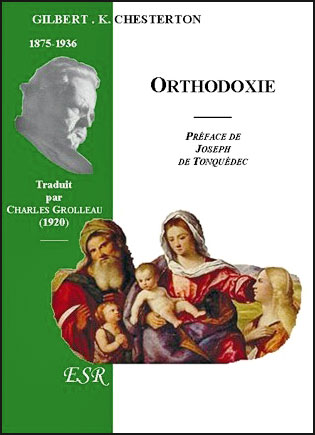

Certes la foi de l’Eglise n’est pas nouvelle et on en trouve des traces archéologiques. Je trouve personnellement un vrai bonheur dans ce contact vivant avec le passé : notre foi est celle de personnes qui ont vécu longtemps avant nous et elle est aussi celle de personnes qui vivent maintenant dans des régions très différentes. L’écrivain catholique anglais Chesterton, s’émerveillant de ce lien avec un passé qui nous forme, disait qu’« il est évident que la tradition est seulement la démocratie étendue à travers le temps » (Orthodoxie, chapitre 4) : nous intégrons la voix de nos ancêtres dans la foi. Ceci dit notre regard est aussi tourné vers l’avenir, car le même Dieu qui a agi dans le passé agit dans le présent et dans l’avenir, qui pour Lui sont un. En ce sens, notre foi est une archéologie fondamentale : elle répond le plus profondément à la question de notre origine. Nous existons parce que Dieu a créé le monde, parce que Dieu veut que nous soyons avec Lui, parce qu’Il nous aime. Si la foi est une archéologie fondamentale, c’est parce qu’elle répond (à son niveau) à une préoccupation des historiens : quel est le lien entre ces faits ou objets passés et ce qui suit ? Quel est le lien entre un passé lointain, un passé proche, le présent et le futur ? Nous approchons de Pâques. Ce lien est que « Jésus Christ est le même hier et aujourd’hui, Il le sera à jamais ». (Hébreux 13, 8)

Car Aime

Texte et photo par Marion Perraudin

Se mettre en marche et prendre le chemin,

Pour descendre dans son cœur,

Qui comme une terre en jachère,

Attend le temps des labours et des semailles

Rejoindre la terre de notre cœur et l’ouvrir à un temps de prière,

Pour la laisser se renouveler par l’Amour infini

Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Se mettre en marche et prendre le chemin,

Pour descendre dans son cœur,

Prendre le temps de se retrouver au désert avec Lui,

Et se mettre à l’écoute de sa Parole,

Pour s’en nourrir plus que du pain,

Et la laisser rejoindre notre vie.

Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Se mettre en marche et prendre le chemin,

Pour descendre dans son cœur,

Apprendre avec Lui à se défaire du superflu,

Pour accueillir l’Essentiel,

En ouvrant ses mains et en partageant le pain de l’amitié

Avec celui qui a faim de réconfort

Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Se mettre en marche et prendre le chemin,

Pour descendre dans son cœur,

Prendre le temps de se retrouver dans le silence avec Lui,

Pour se nourrir de sa Miséricorde

Et laisser son pardon embaumer le cœur,

Pour oser des paroles de réconciliation et de pardon

Et laisser graver en son cœur « Car Aime »

Quarante jours Seigneur, pour t’accueillir dans le silence de la prière.

Quarante jours, Seigneur, pour te suivre au désert, et s’ouvrir à ta Parole.

Quarante jours Seigneur, pour redécouvrir ta Miséricorde dans le pardon donné et reçu

Quarante jours, Seigneur, pour se délester de ce qui alourdit notre marche avec toi.

Quarante jours, Seigneur, pour se tourner vers toi, pour se priver du superficiel afin de s’ouvrir à l’Essentiel

Prière à Joseph mon ami

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux ;

moi, je veux t’appeler « mon ami ».

Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur,

avec Marie, ton épouse et ma Mère,

tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie.

Ecologie intégrale à Fribourg : donner un sens à son engagement chrétien

Par Jean-Marie Monnerat | Photos : Pixabay

Avoir une sensibilité écologique ne rime pas forcément avec religion. Mais si l’on considère, en tant que chrétien que nous avons la responsabilité de la Création, et que cette approche fait partie intégrante de notre foi, alors nous donnons un sens à nos actions pour un développement durable et viable pour notre génération et nos enfants. Au mois de janvier, à Fribourg, s’est déroulé le premier atelier d’écologie intégrale du décanat, c’est-à-dire des paroisses du Grand-Fribourg. Une trentaine de personnes, sous l’égide de l’abbé Philippe Blanc, de Caroline Stevens, chargée de communication pour le décanat et de Reto Dörig, aumônier dans les collèges de la ville, ont cherché à mieux donner un sens chrétien à notre engagement écologique.

« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse, cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne » écrit le pape Francois dans Laudato Si’. Dans l’encyclique, publiée en 2015, le pape lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour une conversion intérieure et concrète. Il s’appuie sur toute la pensée sociale de l’Église et appelle à une « révolution culturelle » en faveur de l’écologie intégrale. La démarche du texte s’enracine dans une analyse des crises écologiques et sociales de notre temps, puis dans un retour sur la théologie de la création, pour en venir à la mise en évidence des racines spirituelles des maux dont nous souffrons.

Dans cette encyclique, l’Église parle d’écologie intégrale pour bien faire comprendre que nos démarches ne peuvent pas se limiter aux seules questions environnementales. Dans un souci de cohérence globale, la dynamique de l’écologie intégrale intègre la vie spirituelle, le respect de la dignité de la vie et l’exigence de fraternité et de justice sociale. « Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, pour écouter tant la clameur de la terre, que la clameur des pauvres » peut-on lire dans l’encyclique.

La Lettre, pour vivre Laudato Si’

Tout le monde n’a pas lu Laudato Si’. Près de huit ans après la publication de l’encyclique, son message n’est toujours pas connu et la crise écologique de notre maison commune s’est aggravée de manière considérable. Comment atteindre plus de monde ? C’est ainsi que l’idée de réaliser un film documentaire est née. Réalisé sous l’impulsion du Saint-Siège, il est sorti en octobre 2022. Selon le scénario, pour vivre Laudato Si’, le pape François invite à Rome, des protagonistes représentant la voix des périphéries. La voix des pauvres, de ceux qui sont mis de côté avec Arouna Kaudé du Sénégal, la voix des peuples indigènes avec le chef Dada Odair de l’Amazonie, la voix des jeunes avec Ridhima Pandey d’Inde et enfin la voix de la nature sauvage avec Robin Martin et Greg Asner de Hawaï. 1h20 de film pour dire que l’avenir ne sera bâti que si nous sommes soudés.

Le documentaire La Lettre a été présenté par Caroline Stevens et Reto Dörig en prélude à l’atelier d’écologie. Avec un constat, partagé par bon nombre : le sentiment d’impuissance face à l’ampleur de la tâche et que la minuscule action que chacun n’aura pas un grand impact sur l’amélioration de la planète Terre.

Les mains dans la terre

D’où l’intitulé de cet atelier sous le signe « mes mains dans la terre » pour cibler les actions concrètes que chacun peut être amené à faire dans sa vie et son domaine d’activité afin d’éviter la désillusion et l’inaction. « Il faut faire, mais il faut savoir pourquoi nous le faisons. Le but de Laudato Si’ est de donner un sens à nos actions écologiques » explique l’abbé Blanc. D’autres ateliers vont suivre durant cette année.

« Le pape a fait son travail, à nous de faire le nôtre » encourage Philippe Blanc. Les idées ont fusé : la mobilité, la sobriété énergétique, l’utilisation d’internet ou la responsabilité des multinationales. Mais c’est surtout le sentiment que cette lutte pour un monde meilleur doit venir des fidèles « d’en bas », pour reprendre les mots d’une participante, qui prédomine. Avec d’abord une meilleure prise de conscience du message du pape et ensuite des actions locales, voici la route à suivre pour celles et ceux qui ont choisi de passer une soirée à penser un monde meilleur.

« On s’habitue aux naufrages, aux décès et aux échecs et cette attitude est terrible » affirme le pape dans La Lettre. Il nous faut donc trouver une forme de confiance pour éviter ce qu’un jeune affirme avec une certaine forme de découragement : « On nous questionne, mais l’on ne nous écoute pas. » Comme l’affirme une participante : « l’Église c’est nous et si nous voulons que l’Église change, c’est à nous de changer ».

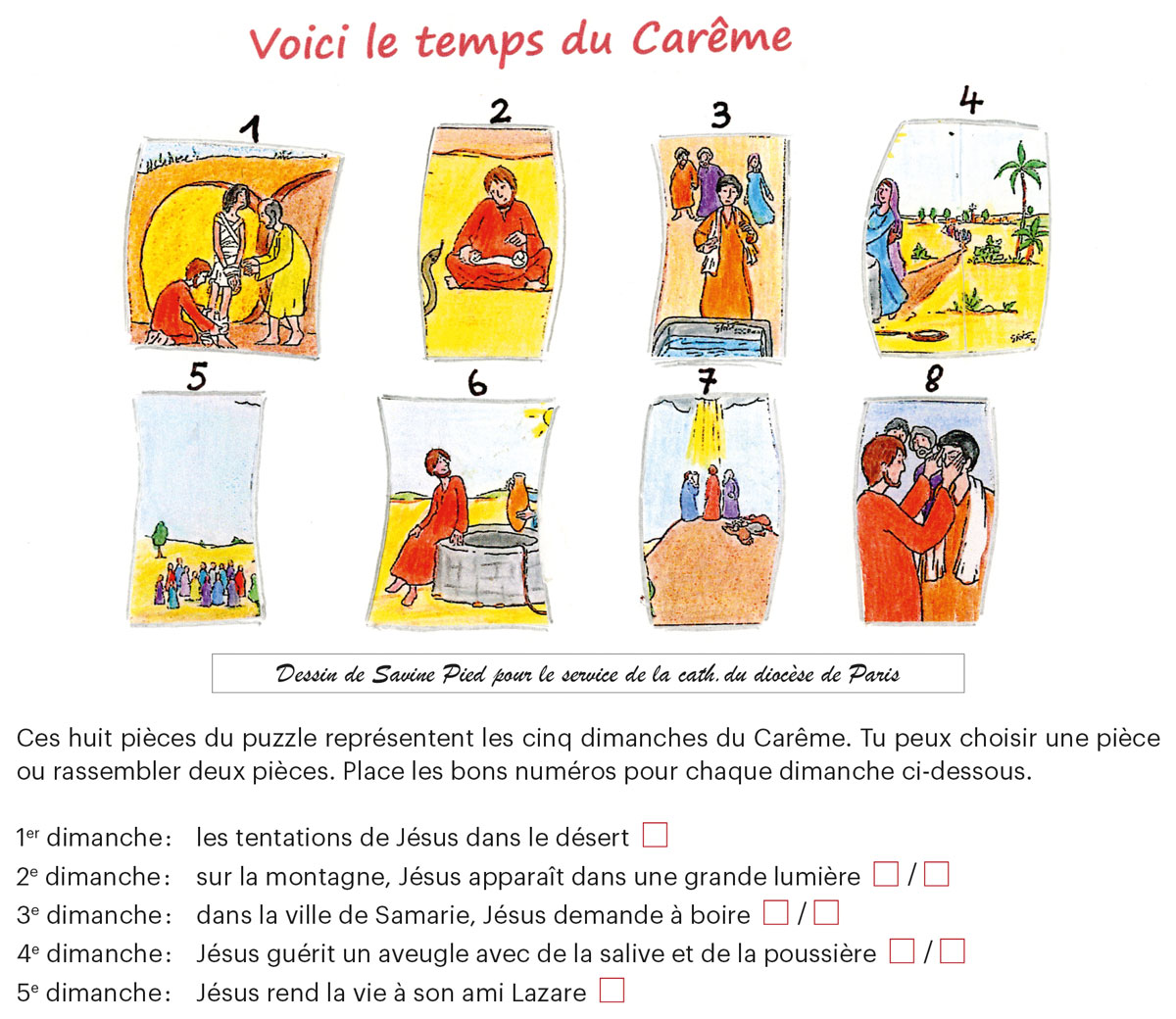

Jeux, jeunes et humour – mars 2023

Par Marie-Claude Follonier

Question jeune

Pourquoi le prêtre porte-t-il des ornements roses le 4e dimanche de Carême ?

Durant les temps du Carême (et de l’Avent), les habits liturgiques sont de couleur violette, symbole de la pénitence et de l’attente. Pour souligner le fait qu’on est proche de Pâques, le blanc de la Résurrection vient déjà atténuer l’austérité du violet, ce qui donne du rose, symbole de la joie à venir.

par Pascal Ortelli

Humour

Madame Durand est une agréable veuve de 38 ans que ses amies poussent à se remarier.

– Mais pourquoi diable, voulez-vous toutes que je me remarie ? J’ai un chien, un perroquet et un chat qui me suffisent amplement.

– Peut-être, mais cela ne remplace pas un homme !

– C’est bien ce qui vous trompe. Le chien gueule tout le temps, le perroquet jure du matin au soir et le chat passe presque toutes ses nuits dehors !

par Calixte Dubosson

Ne rentrons pas la crèche…

Texte et photos par Astrid Belperroud

Noël n’est pas que Noël la nuit du 24 au 25 décembre… Et pourtant, les cadeaux ouverts, on se dépêche de visiter toute la famille et amis et voilà que Nouvel An approche… et les vœux se diffusent tant et plus… toutefois, Noël est encore là !

Nos crèches sous le sapin nous le montrent bien : les rois mages sont en chemin, ils ne sont plus très loin… Pourtant, bien souvent après la visite des Mages, à l’Epiphanie, les crèches sont « remballées » précieusement… Toutefois, Noël est encore là !

Certaines paroisses laissent la crèche jusqu’à la Chandeleur, 40 jours après la nuit de Noël, lors de la Présentation de Jésus au Temple. Parfois c’est chez nous que la crèche reste installée. Noël est encore là… où est-ce la lumière de Noël qui brille encore dans nos yeux ?

Et à Pâques… la deuxième grande fête de l’Eglise, deuxième nuit de lumière dans nos vies, la première avec la naissance de Jésus, la deuxième avec la Résurrection du Christ. Et si nous aménagions notre crèche de Noël pour la laisser jusqu’à Pâques ?

Une grotte pour la naissance, une grotte pour le tombeau ; devant celle-là, Marie est à genoux, et Marie est à genoux aussi devant le tombeau ouvert ; l’ange est là aussi, les bergers sont à présent les disciples d’Emmaüs, l’étoile est devenue la grande clarté.

A vos crèches, un peu d’imagination et réjouissez-vous de la mort et de la résurrection de Christ : représentation d’un monde nouveau, d’une nouvelle Alliance entre Dieu et les hommes.

Vivons l’esprit du Carême !

Depuis le 22 février, le Mercredi « des cendres », nous sommes entrés dans le temps liturgique du Carême. En ce premier jour du Carême, si nous sommes allés à la messe, nous avons pu recevoir l’imposition des cendres, et nous avons pu entendre le prêtre nous dire : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » ou « Convertis-toi et crois à l’Evangile ».

Visite des Chanteurs à l’étoile à Corpataux, à Rossens et à Vuisternens-en-Ogoz

Par Catherine, Christine, Cornélia, Emmanuela

Photos : Catherine Soldini et Missio

Une bonne vingtaine d’enfants ont été envoyés en mission sur la route de nos villages pour aller chanter la Bonne Nouvelle et soutenir les enfants défavorisés d’Indonésie.

Après avoir entendu le récit de la Nativité… les enfants sont restés en silence devant la Crèche où ils ont déposé toutes leurs intentions dans le Cœur de Jésus.

Ils étaient heureux de partir en petits groupes pour bénir les habitants de certains quartiers et recueillir des dons pour soutenir les enfants ! Ils n’ont pas pu aller partout mais ont laissé des bénédictions au fond des églises.

Ils ont récolté la belle somme de Fr. 1309.– (plus Fr. 182.– pour Vuisternens) qui ira pour les enfants en difficultés en Indonésie. Il s’agit notamment du projet de la Fondation Arek Lintang (ALIT) qui œuvre depuis plus de vingt ans dans l’accompagnement des enfants victimes de violence ou en danger. ALIT est l’un des 200 projets soutenus dans le monde par l’action des Chanteurs à l’étoile 2023 dans les domaines de la protection de l’enfance, de la formation, de la nutrition et de la santé.

Pour la messe de retour, une célébration a été organisée à l’Abbaye de Saint-Maurice le 8 janvier 2023, pour tous les Chanteurs à l’étoile de Suisse romande, une petite délégation de nos villages s’y est rendue.

Merci infiniment pour l’accueil et la générosité de tous. Merci aux parents qui ont accompagné les groupes. A l’année prochaine !

La solitude des prêtres

PAR JUDITH BALET HECKENMEYER

PHOTOS: JUDITH BALET HECKENMEYER, FRANK JULLIARD

Lorsque ce terme est évoqué, de suite vient à l’esprit le sujet du célibat des prêtres. Mais vivre avec quelqu’un au quotidien est-il gage de ne pas ressentir de la solitude? Même au milieu d’une foule, il est possible de ressentir une solitude extrême.

Mais la solitude peut aussi être une bénédiction, car elle permet de mieux se relier au fond de son être. Jésus n’est-il pas parti pour 40 jours dans le désert avant sa grande épreuve ?

Certains religieux vivent en communauté, mais bien souvent les prêtres vivent seuls.

Ils ne manquent certainement pas d’occasions de réunions, de conseils de tous ordres, de rencontres privées avec leurs paroissiens, mais la fonction qu’ils occupent mettrait-elle une barrière à de solides relations amicales, ou à oser demander de l’aide ?

Lorsque des difficultés surviennent dans la vie d’un prêtre, vers qui peut-il se tourner pour partager ? Comment se fait-il accompagner lorsque de grandes remises en questions le taraudent ? Car il ne doit pas toujours être facile d’accueillir les souffrances des autres, de porter leurs malheurs, de les accompagner dans la peine, les deuils, les maladies, leur propre solitude. Comme pour tous les frères humains, les prêtres ne sont pas à l’abri des dépressions, des dérapages (dont l’opinion publique avide de scandales se délecte tant actuellement), des suicides. Bref, des maux qui touchent au fond tous les êtres humains. Et lorsqu’il y a maladie, dans la fin de vie, la solitude leur est-elle plus grande encore ?

Ce n’est que lorsque la solitude est pesante, qu’il est nécessaire de la rompre. Pour aider, il faut une demande. Pour répondre, il faut une question.

Il est donc de la responsabilité de chacun, prêtre ou non, de chercher de l’aide, des soutiens lorsque la solitude devient difficile à vivre ! De même que lorsqu’elle est nécessaire, bienvenue ou appréciée, de la savourer avec délectation.

De la solitude à l’épanouissement

PAR ROMAINE CARRUPT

PHOTO: PHOTO VAL, ST-PIERRE-DE-CLAGES

Le sentiment de solitude ne doit pas fermer le cœur mais l’ouvrir. Le Seigneur appelle à la vie consacrée celui qui garde son cœur ouvert. « »Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.» (Mt 4, 19-20). C’est dans le discernement et en expérimentant des instants de silence dans la solitude de la prière que l’appel prend sens.

Un cœur détaché de soi-même, débarrassé de tout attachement, peut apporter le sens de la solitude, l’ouvrir au désir d’en vivre régulièrement. Un cœur vide se remplit de Dieu et le rend disponible pour aimer comme Jésus nous le demande.

L’amour divin conjugué à l’amour humain est la rencontre au centre de nous-mêmes. Le mystère de la solitude permet d’atteindre la liberté du cœur, il s’ouvre à Dieu et aux hommes.

Le pape François invite les prêtres qui vivent des périodes de ténèbres à ne pas se replier sur eux-mêmes. Il les invite à sortir d’eux-mêmes, à rayonner la joie, à aller vers le monde et apporter la lumière de Dieu qui est en eux pour rejaillir sur le peuple.

Dans le monde actuel du tout, tout de suite, poser des temps de cœur à cœur avec le Seigneur offre une respiration dans la solitude pour libérer le cœur et l’ouvrir à l’abandon, au lâcher-prise, et permettre à Dieu d’œuvrer en nous.

Vivre le célibat dans l’amour du Seigneur ne ferme pas l’accès aux véritables amitiés. C’est l’ouverture à la découverte de pouvoir aimer quelqu’un pour ce qu’il est, comme le Christ l’a aimé, et ainsi s’épanouir au-delà de l’érotique et du charnel.

Le besoin de relations humaines est légitime, Dieu est Dieu, il peut sembler parfois éloigné. Le confrère, le collègue, une personne avec laquelle nous sommes liés par une amitié profonde, avec laquelle nous partageons une véritable amitié spirituelle dans un dialogue chaste et constructif peut combler ce besoin.

Le prêtre. Qui est-il ?

PAR DANIÈLE CRETTON-FAVAL | PHOTO: ALPHONSE DARBELLAY

En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et son frère André occupés à pêcher. Il leur dit: «Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent, et il les envoya pour que se répande la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre.»

En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et son frère André occupés à pêcher. Il leur dit: «Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent, et il les envoya pour que se répande la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre.»

Comme eux, le prêtre s’est senti appelé, un jour, et il a répondu « oui ». Il a fait don de sa vie, qui englobe son avenir, ses facultés, ses joies, ses souffrances, ses rêves de foyer, enfin, l’offrande totale de son soi. Le prêtre accepte cet « Allez » de Jésus avec les scénarios et les défis toujours inconnus de cette vocation au service de Dieu et des autres.

Le prêtre vit aujourd’hui dans une société où les inquiétudes sont nombreuses, avec ce sentiment de ne plus être entendu, lorsqu’il parle d’évangélisation. On pourrait affirmer avec Isaïe : « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler de toi. » Hélas, souvent, la Bonne Nouvelle se dilue dans les forces incontrôlables dues à la fuite en avant de la mondialisation, de l’économie, des technosciences, des médias, des réseaux sociaux, de la perte de notre culture judéo-chrétienne, qui fut à l’origine de notre démocratie, et résultat : ce tout amalgamé vient nous embrumer le cœur et l’esprit.

Le prêtre, en plus de semer le riche trésor de la Parole avec foi, pour faire croître le Royaume de Dieu ici-bas, doit encore trop souvent avoir des facultés entrepreneuriales pour que la paroisse fonctionne bien dans ses besoins et services matériels qui sont nombreux en ce temps de complexités tout azimut.

Le prêtre, comme le dit notre pape François, est celui qui doit veiller jalousement à ne pas se laisser voler l’enthousiasme missionnaire, la joie de l’Evangile et l’espérance ! Il est chargé de nous arracher au pessimisme ambiant, et nous aider à reprendre conscience des trésors et des ressources contenus et offerts lors de la célébration de l’Eucharistie, par les sacrements et dans les Evangiles. Semer, ressemer sans fin la Parole par l’écrit, par la voix, par la patience, tel est le charisme du prêtre. Servir et encore et toujours servir dans la fidélité à la Parole donnée le jour de l’ordination, dans un combat personnel que la vie impose.

Le prêtre, il est vrai, reçoit la grâce et la miséricorde du Père pour être son disciple, et que Sa Grâce est toute-puissante, mais, j’ose penser quand même que « prêtre » est un sacré job !

Pour conclure : revisitons la prière que sainte Faustine a reçue de Notre Seigneur : « Aujourd’hui, amène-Moi les âmes sacerdotales et religieuses ; immerge-les dans mon Insondable Miséricorde. Elles m’ont donné la force d’endurer ma douloureuse Passion ; c’est par elles, comme par des canaux, que ma Miséricorde et mon Amour se déversent sur l’humanité souffrante. »

Témoignages de nos quatre prêtres

La solitude par Bernard Maire

Photo: Robert Zuber

Photo: Robert Zuber

D’après le dictionnaire, est solitaire non seulement celui qui est seul par obligation, mais aussi celui qui aime à être seul ou à vivre seul par désir ou par besoin. La solitude est donc l’état d’une personne seule, retirée du monde, qui la subit ou qui la cherche.

Je l’imagine pourtant comme une personne tout de noir vêtue : elle me rencontre lorsque je suis vulnérable, lorsque je n’ai pas pris le temps de méditer la parole de Dieu, ou encore de prier l’Office divin.

Elle est ingrate, sournoise et elle se trouve cachée quelque part en moi. Je n’ai pas de remède infaillible, ni de médicaments, aucune potion… rien si ce n’est de me remettre en route et de retrouver la puissance de la prière et de l’Evangile dans le quotidien de ma vie ! ou encore de me laisser faire par Dieu.

C’est Jean Rostand qui a dit : « Etre adulte, c’est être seul ! » On ne le dira jamais assez fort : cette solitude-là peut être féconde et enrichissante quand elle est choisie, souhaitée, voulue, à l’instar du Maître qui aimait à se retirer loin de la foule, pour méditer et prier.

Un temps pour soi par Bruno Sartoretti

Photo: Camp Biblique Œcuménique de Vaumarcuse

Photo: Camp Biblique Œcuménique de Vaumarcuse

Est-il bien judicieux de parler de la solitude du prêtre ?

Le ministère qui nous est confié nous invite à la rencontre des personnes de la communauté afin de répondre à leurs désirs spirituels. Et ils sont nombreux ces désirs, et variés. Pour mieux réaliser la mission, il faut sortir des sentiers battus, de nos églises bâtiments afin de rencontrer l’Eglise vivante, donc prendre le temps d’aller en commissions au village, de prendre un café avec une personne rencontrée sur le chemin, de prendre le temps de discuter, … Il n’y a pas de sentiment de solitude, mais plutôt un sentiment de vie partagée, d’accompagnements mutuels, de soutiens et d’échanges comme dans une grande famille.

Mais il faut aussi des temps pour soi. Des temps pour se ressourcer, pour prier, pour lire la Parole de Dieu,… Des temps pour prendre soin de son corps afin de garder une santé qui permette les rencontres. Si ces temps demandent une certaine solitude, ils sont surtout des temps pour mieux vivre ensemble.

La solitude du prêtre n’est pas un poids qui m’opprime, mais des temps qui m’invitent à mieux préparer la vie de la grande famille de Dieu. La solitude n’est pas un temps où je me sens persécuté ou oublié, mais un temps que je mets à profit pour mieux laisser la place à Dieu, pour qu’Il puisse mieux vivre en moi afin que je puisse mieux le proclamer et en témoigner plus.

Merci donc à vous, les paroissiennes et paroissiens, qui êtes de ma famille. Vous me donnez beaucoup d’espoirs et d’envies par vos paroles et vos présences, par vos bonjours et vos questions, par vos sourires et vos saluts. Merci de faire de moi un homme debout, ressuscité, parce que vous me donnez la présence qui supprime la solitude.

La solitude par Robert Zuber

Photo: Robert Zuber

Photo: Robert Zuber

La solitude je l’ai vraiment rencontrée au moment du Covid où elle est devenue très négative, lourde et presque invivable. Il a fallu l’apprivoiser en donnant un sens à cette nouvelle réalité. Cela a été possible car j’ai osé ouvrir mon cœur à des proches et à un frère prêtre.

Ce qui m’a tenu et qui me pousse à continuer mon ministère dans la joie et la confiance ce sont tous les regards échangés, les sourires, les partages et les rencontres. Et aussi tous ces moments de prière, de célébration, de méditation de la Parole.

Pour moi l’essentiel c’est de rester en relation avec Dieu et avec les autres, c’est aussi la certitude que Jésus conduit son Eglise, les communautés et donc mon ministère.

Aujourd’hui la solitude est un chemin que je prends avec Jésus et Marie, en communion avec celles et ceux qui peinent et qui sont en souffrance.

J’ai encore mieux saisi qu’au cœur de ma solitude, il y a une Présence d’amour qui m’invite à m’ouvrir à Lui et aux autres pour mieux vivre et pour mieux aimer.

Apprivoiser la solitude par Rémy Delalay

Photo: Rémy Delalay

Photo: Rémy Delalay

Durant mes 20 années de vie monastique, j’ai appris à apprivoiser la solitude. Comme dans ma cellule monastique, je n’ai à la maison ni radio ni télévision. Le silence à la maison apaise et aide à écouter son cœur et l’Esprit qui parfois se manifeste. J’ai l’habitude des repas en silence et du travail solitaire. Le silence extérieur n’est pas synonyme de solitude intérieure. Bien au contraire, il aide à porter ses proches et le monde dans la prière et les laissent se rendre présents par la communion des saints. Je ne me sens ainsi pas seul.

Dans le ministère, je suis bien entouré par les Conseils de communauté et les Conseils de gestion des différentes paroisses dont j’ai la référence. Les catéchistes, les sacristains et sacristines sont aussi importants et je les rencontre très souvent. On partage toujours un moment fraternel avant les célébrations.

Paradoxalement, c’est quand je suis avec beaucoup de monde que je peux me sentir très seul. Quand l’église est pratiquement pleine et que presque personne ne répond, quand je dois prier le Notre Père pratiquement seul au micro, alors oui, je me sens horriblement seul et triste. Quand je me suis retrouvé plusieurs fois à la messe de semaine seul avec la sacristine, alors oui, je me sens seul et triste. Ces moments sont des instants dans le brouillard, comme sur la photo, mais ils ne durent pas longtemps car le soleil brille en dessus. Et autour de moi, bien des personnes ont des fardeaux bien plus lourdes à porter.

Seigneur, à quoi bon ?

PAR LE PÈRE LUDOVIC LÉCURU | PHOTO: PIXABAY

Rien de ce que j’ai accompli pour toi ne semble porter du fruit.

Jusqu’à présent, j’ai cherché à te suivre.

Finalement je ne sais plus où est le chemin.

J’ai prié davantage, et je ne suis pas plus fort(e) qu’avant.

Je me suis rappelé ton amour, et je me sens bien seul(e).

Je sais que Jésus aussi a connu l’insuccès.

Après son discours dans la synagogue de Nazareth, les gens ont voulu le précipiter du haut de la falaise.

Ses concitoyens ont voulu le lapider.

Les Pharisiens ont conspiré contre lui et fomenté de faux témoignages pour le perdre.

Les gens lui ont préféré Barabbas le bandit.

Jamais, cependant, il ne s’est laissé décourager par les événements.

Il ne s’est pas scandalisé de ce qui lui arrivait.

Il a aimé les siens jusqu’au bout.

Pardonne-moi quand je ne m’appuie plus sur toi avec foi.

Même quand je suis découragé(e), ta grâce est toute-puissante.

Même quand je suis fatigué(e), tu es ma force.

Même quand je compte plus sur moi que sur toi, tu ne m’abandonnes pas à mes pauvres forces.

Assure mes pas sur le chemin de ma vie. Tout est bien, Père, car tu es là.

Amen.

La solitude du prêtre

PAR L’ ABBÉ LÉONARD BERTELLETTO, CURÉ

PHOTO: RAPHAEL DELALOYE

«Il n’est pas bon que l’homme soit seul» (Ge 2, 18) dit Dieu dans le premier des livres de la Bible, le livre de la Genèse. Selon saint Paul, l’apôtre est «mis à part» pour exercer sa mission. Comment concilier ces deux injonctions de l’Ecriture? L’Eglise latine a tranché depuis longtemps, imposant à ses ministres la loi du célibat sacerdotal. Le prêtre est un homme «seul». Ainsi le veut la Tradition. De plus, la communauté, les confrères, ne sont plus aussi porteurs qu’auparavant.

Souffre-t-il parfois de solitude ? Morale, affective ? Poser la question, c’est y répondre. Une disponibilité plus grande est sans conteste laissée à qui choisit cette façon de vivre. Il y a des prêtres qui ne comptent pas leur temps. Mais d’immenses difficultés surgiront dans l’existence de ces hommes seuls si l’équilibre n’est pas trouvé. L’histoire de l’Eglise est affligée d’incessants problèmes à ce propos, de scandales, même. Ces comportements déviants n’évangélisent personne.

Dans l’Eglise de Rome, on ne sait, on ne veut résoudre ces problèmes récurrents. On préfère que l’Eglise se meurt et se suicide petit à petit plutôt que de réformer ce qui doit l’être. Que restera-t-il de notre Eglise d’ici 20 ans ? J’imagine – mais qui suis-je pour me permettre un avis sur la question – l’existence d’un clergé marié, sur le modèle de celui qui anime les paroisses de l’Eglise d’Orient, ce qui n’empêcherait pas que des prêtres célibataires déploient leur charisme, dans le cadre de communautés fraternelles suivant une règle.

Vivons dans la sérénité et l’harmonie, quel que soit notre état de vie, en cultivant l’essentiel, notre foi en Jésus-Christ, dispensateur de vie et d’amour. Que celui-ci comble chacun !

La solitude de nos prêtres

Par vœu, par choix ou par nécessité, la solitude se vit comme une compagne agréable ou comme une souffrance au quotidien. Que ce soit le jeune en recherche de partenaire pour la vie ou la personne âgée ayant perdu son conjoint, nombreux sont ceux qui expérimentent le silence et l’absence à la place d’une relation suivie et complémentaire. Au moment où ce thème est abordé dans la rubrique «éclairage» de notre magazine, il nous a semblé important de donner la parole aux prêtres qui desservent notre secteur pour qu’ils partagent avec nous quelques réflexions sur leur «solitude».

Par l’Abbé Gildas tchibozo

Dire que le prêtre est seul, cela me dérange un peu ; et pourtant, c’est quelquefois la réalité.

Au sens théologique du terme, il est bien vrai que le prêtre n’est jamais seul. Avant de s’en aller vers son Père,

Jésus faisait cette promesse aux disciples: «… Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.» (Mt 28, 20)

Par ailleurs, l’Apôtre Paul affirme dans sa Lettre aux Galates (5, 20): «Si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi.» Donc, en réalité, le prêtre ne devrait jamais se sentir seul ou solitaire. Il est sans doute isolé, du fait qu’il incarne une réalité, que je qualifierais de «mystique», qui gêne les gens de notre époque.

Me sentir seul et isolé, oui, cela m’est pourtant arrivé plusieurs fois ! Je donne juste deux témoignages.

Le premier, c’est quand on m’affecte pour aller d’une paroisse à une autre. Là, je me rends compte que je suis seul, et que je dois y aller seul !

Le deuxième témoignage, c’est surtout après les grandes célébrations paroissiales. L’église est remplie de fidèles (à la sortie de la messe, les paroissiens attendent volontiers pour des échanges, ou même pour l’apéro). Mais, quelques minutes après, la paroisse est vide et je me rends compte que je dois retourner seul à la cure, dans ma chambre. Malgré la présence des confrères prêtres, je me sens seul ; et c’est sans doute aussi leur ressenti. Chacun se sent seul face à lui-même. Néanmoins, en reprenant mes esprits, je culpabilise de me laisser gagner par un tel sentiment, alors que j’ai pleinement conscience que le Christ est en moi et il est avec moi de façon permanente, que j’appartiens à un corps sacerdotal, à une famille biologique, et aussi ecclésiale qui m’entourent. Pourtant, je suis seul ! Alors, j’ai compris il y a fort longtemps que la solitude du prêtre ne se trouve pas dans le fait de son état de vie, comme célibataire, mais plutôt dans son état d’être, en tant que configuré au Christ, seul à Gethsémani, seul sur la croix. Depuis lors, je vis ma solitude avec beaucoup de joie, surtout grâce à la bienveillance des paroissiens qui comprennent mes limites humaines.

Par Joseph Voutaz

Pour moi il y a une bonne et une mauvaise solitude.

La mauvaise solitude correspond à l’isolement et à la fatigue. Elle est un cercle vicieux qui me plonge dans l’activisme. Même si je croise du monde, le cœur reste vide. Le remède consiste à prendre du temps en face de Dieu pour lui confier ma vie et mon cœur.

La bonne solitude correspond au ressourcement. Dans mon ministère, je croise

tant et tant de visages que j’ai parfois besoin de prendre du recul. Etre seul, prendre du recul, prier, ça fait du bien : Jésus prenait lui même des temps prolongés de prière.

J’ajoute que la vie communautaire (pas toujours facile cependant !) est un cadeau inestimable qui fait que je ne me sens jamais vraiment seul !

Par René-Meinrad Kaelin

En complément des articles de Joseph et de Gildas, qui parlent davantage de leur vécu, je vous donne un regard vertical, spirituel sur la solitude du prêtre.

Par rapport à tant et tant de personnes qui vivent dans une profonde

solitude et qui en souffrent tant et plus, je pense que la solitude du prêtre est très différente.

D’abord, elle est CHOISIE :

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. »

Cette solitude n’est pas stérile… elle nous permet de porter du fruit et d’être écouté-exaucé par le Père.

Cette solitude est HABITéE. Le prêtre, fidèle à son engagement, peut dire comme Jésus :

« Je ne suis jamais seul ; le Père est toujours avec Moi. » (Jn 8, 16)

Et il y a la promesse merveilleuse du Christ à Pierre :

« Pierre se mit à lui dire ; Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi, quelle sera donc notre part ? » Jésus leur dit : « Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » (Mt 17, 27-29)

La promesse : recevoir au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des frères, des sœurs, des mères… des enfants…

Je pense ici, à la communauté qui nous entoure et qui nous porte : la communauté bernardine de ma famille religieuse… la communauté de la famille paroissiale… Il y a aussi toutes les personnes avec lesquelles nous nouons un profond contact par le biais du ministère sacerdotal.

NON NON, je ne suis jamais seul avec le Seigneur, mon Bon Pasteur… !