C’est à l’église Saint-Hippolyte de Vouvry que les quatre paroisses du Haut-Lac ont pu assister, samedi 3 décembre, à la messe d’installation du Père Innocent Baba Abagoami comme curé et du Père Joseph Akuamoah Boateng comme vicaire.

L’homme qui marche

L’Essentiel propose aux Evêques des diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg, à l’Abbé territorial de Saint-Maurice et à leurs représentants de s’exprimer sur le sujet de leur choix.

PAR PIERRE-YVES MAILLARD, VICAIRE GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE SION

PHOTOS : CATH.CH, FLICKR

Il y a quelque temps, j’avais souri en lisant une annonce portant sur des « assises de la mobilité ». On voit bien ce dont il s’agit ; reste que l’idée de mouvement suggéré par le deuxième terme s’accorde mal avec la position statique évoquée par le premier. Plus récemment, je me suis fait la même réflexion en prenant connaissance d’un projet de « bureau de la synodalité » assurant dans notre Eglise suisse le suivi de la réflexion initiée par le pape François. Si la synodalité exprime le fait de se mettre en marche, est-ce bien à la stabilité d’un bureau d’en garantir le mouvement ?

Cultiver l’élan créatif

Bien sûr, il serait réducteur de botter en touche en invoquant la prétendue opposition entre « l’Eglise prophétique » et « l’institution ». On sait que la spontanéité des initiatives pastorales nécessite souvent une forme d’encadrement pour en garantir la pérennité et que cet enracinement structurel permet précisément de cultiver leur élan créatif.

Il n’en demeure pas moins que le dynamisme de la synodalité nécessite une attention continue pour ne pas courir le risque de le conduire à un autre immobilisme.

Jésus, infatigable pèlerin

Au Kunsthaus de Zurich, on est saisi par les multiples figures filiformes d’Alberto Giacometti invariablement nommées « L’homme qui marche ». C’est aussi le titre d’un livre de Christian Bobin consacré à Jésus. Dans l’Evangile, celui-ci apparaît toujours en mouvement, passant, marcheur, infatigable pèlerin.

Et c’est bien cette attitude qui doit caractériser le chrétien, disciple missionnaire, appelé par le Père, envoyé vers ses frères.

Si le thème du dossier (autre terme bien statique) de cet Essentiel est consacré à la mobilité, qu’il relance alors notre marche en Eglise, vers Dieu, « le plus haut sommet, dans l’audace et l’adoration »1.

1 Prière du pèlerin de la montagne.

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens: du 18 au 25 janvier 2023

Dieu, nous sommes un avec Toi.

Tu nous as faits un avec Toi.

Tu nous as enseigné que,

si nous sommes accueillants

les uns aux autres, tu demeures en nous.

Mais que ça bouge !

Au gré des fusions de paroisses et de la formation d’équipes pastorales, le mouvement est clair : regrouper pour faire moins mais mieux et ensemble. D’aucuns se plaignent : on n’a plus de messe dans notre église paroissiale… Immobilisme d’une part des fidèles dans une ère d’extrême mobilité. Etrange paradoxe, non ?

PAR THIERRY SCHELLING

PHOTOS : PXHERE, DR

« Je n’ai plus la messe dans l’église de mon enfance… Je dois aller dans celle d’à côté, vous rendez-vous compte ? » Et quand on demande à Janine où cette église se trouve, elle explique : « A 750 mètres, j’ai compté, vous savez ! » Certes…

Au vu de la diminution des prêtres 1 et du regroupement des paroisses en Unités ou Secteurs, une part des fidèles est déboussolée. « Le mieux est l’ennemi du bien », me lance Robert, fringant octogénaire qui marche avec une canne – mais conduit une superbe Tesla –, « car désormais je dois me déplacer pour la messe du samedi soir et trouver une place de parc dans ce quartier densément habité. Je dois donc partir plus tôt si je veux y arriver. » Certes…

Mobilité douce

Etrange, donc, que l’on soit mal à l’aise avec cette politique pastorale du « moins dispersé » pour un « mieux célébrer ». Car, dans la vie contemporaine, tout pousse au déplacement et au regroupement : loisirs, vacances, grandes surfaces, restaurants, lieux de culture (cinéma, théâtre, opéra…) ; visites à ses proches en EMS ou dans un autre canton où logent les petits-enfants… quand ils ne sont pas partis vivre à l’étranger ; la poste, le guichet de banque et tant d’autres commodités de la vie dite moderne se trouvent rarement au pied de mon immeuble ou au coin de la rue de mon quartier résidentiel. Sans parler des arrêts de bus, ou des gares… La liste de toutes ces raisons de se déplacer pour sa vie quotidienne est longue… Et on s’y est fait !

Mais pour la messe ? Quand on annonce qu’à cause du petit nombre de participants à une messe, on va regrouper plus de monde dans des endroits accessibles, on entend des geignements… « Je ne connais pas ces gens », me confie Claire, quinquagénaire, qui regrette de ne plus avoir « sa messe du jeudi soir »… Quand on lui propose la même célébration à trois arrêts de tram, elle fait non de la tête : « L’église est glauque là-bas. »

Vraiment une question d’horaire ?

Cette attitude plutôt fermée ne traduit-elle pas une sorte de « messe-addiction » si j’ose dire, dénaturée de sa dimension « rassemblement communautaire » au profit de « mon petit plaisir personnel » (horaire, lieu, prêtre) ?

La messe est le sommet de la célébration de notre foi 2, mais à quel prix : fait-on l’amour tous les soirs de la semaine ? Non, on cadence cet apex avec d’autres formes d’expression de notre affection ; ne peut-il pas en être de même avec la foi ?

Car, depuis le Concile Vatican II, les formes de célébration de la Parole et de l’eucharistie ont été diversifiées et la Bible rendue aux fidèles, pour ainsi dire : langue vernaculaire, études des textes pour tous, versions 2.0, mangas et autres supports modernes. Mais se la sont-ils appropriée vraiment ? Où se trouve le manque, en vérité ?

Messe, mission…

Mgr Charles Morerod, dans sa Lettre de Carême de 2013, constatait : « Dans une société où il est normal de faire des kilomètres pour aller faire ses courses ou pour aller assister à une manifestation sportive ou culturelle, beaucoup semblent considérer comme normal de ne pas aller à l’église si la messe est célébrée dans le village voisin ou la paroisse voisine. »

Et de renchérir dans sa Lettre de Carême de 2015 : « Si recevoir Jésus-Christ ne vaut pas la peine d’un petit déplacement, c’est qu’il y a une crise de la foi » avant d’accuser la flemmardise des prêtres. « Si on veut chez nous une Eglise missionnaire, il est indispensable de montrer – en particulier le dimanche – de grandes communautés rassemblées pour des célébrations joyeuses […] [car] il faut aussi que l’on puisse percevoir une communauté heureuse de célébrer une belle liturgie. »

Il invite, là où il n’y a pas la messe chaque dimanche, à « continuer [à célébrer] au travers d’autres rencontres » ; le pape François parle d’une « créativité missionnaire » des paroisses (cf. Evangelii gaudium, no 28). Mais ose-t-on vraiment ?

Inertie

« Célébrer devant cinq personnes qui se tassent au fond de l’église, un dimanche d’hiver, est déprimant, confie un prêtre à la retraite. Surtout que je vais dire deux autres messes dans deux autres églises de l’Unité pastorale après ! Pour le même petit nombre. » Mais impossible de les faire se déplacer pour les regrouper.

L’actuel recteur de la basilique Notre-Dame à Genève, Pascal Desthieux, raconte volontiers, alors qu’il était curé de Romont et environs, son effarement lorsque, pour cause de travaux, une église ayant dû être fermée, les fidèles se sont « évanouis » pendant la restauration, pour réapparaître dès l’ouverture des portes de leur édifice renouvelé… sans n’avoir jamais fréquenté l’église voisine pour la messe dominicale ! Interloquant.

Mieux ensemble

L’Eglise, du grec ekklesia, est d’abord un rassemblement de personnes d’âges, d’origines, de cultures, de conditions sociales et économique différents. Pour que ce « Peuple de Dieu » soit plus kath’olikos, c’est-à-dire universel en français. Or, peu d’instances sociétales (l’école ?) le font. Ce n’est donc pas une mode, c’est un fondement de l’ecclésiologie (théologie de l’Eglise) : regrouper afin de faire corps, pour célébrer le Seigneur, écouter sa Parole, communier à sa présence et être envoyé.e en mission ad gentes, vers les autres, pour témoigner.

Dehors !

« Sortir ! », clamait le pape François et les jeunes, il les exhortait à se lever de leur sofa pour parcourir le monde ! Sortir de ses murs, de ses habitudes, du « on a toujours fait ainsi ici », pour rencontrer, missionner, servir. Oser témoigner dans une société où nous, chrétiennes et chrétiens, ne sommes plus ni les premiers à créer de la culture, du lien, ni même sollicités pour le faire comme au temps de Don Camillo ! Et cela requiert d’être plus uni.e.s : « C’était magnifique, cette confirmation à l’heure de la messe paroissiale, me confie Hélène. Ça fait chaud au cœur d’être plus nombreux, autour de ces jeunes ! Je repars requinquée ! » Tout est dit !

1 En revanche les laïques et les laïcs engagés par le diocèse LGF augmentent. Comme quoi, Dieu répond aux prières pour les vocations !

2 Même si je pense que l’Evangile, lui, parle plutôt de l’amour du prochain comme le « sommet de notre foi »…

Les fidèles se déplacent en masse pour des évènements hors des frontières mais peinent à se rendre à l’église d’à côté pour la messe.

Avec un peu de bonne volonté, l’église voisine se rejoint pourtant facilement.

Les pèlerins suivent l’appel du Pape à parcourir le monde.

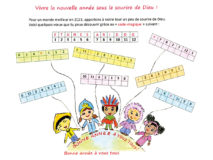

Nouvelle année: nouveau départ !

Nouvelle année ! Un nouveau chapitre, un nouveau couplet… ou simplement la même vieille histoire ? Le choix nous appartient ! Dans les magazines, sur le Web, partout, on nous suggère de nouveaux défis. C’est peut-être le moment d’envisager un changement, de prendre de bonnes résolutions et de les tenir.

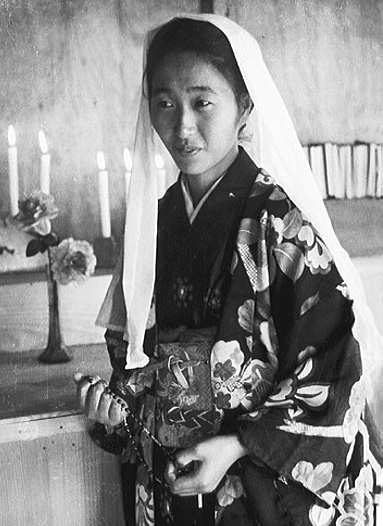

Marie de la cité des Fourmis

Le saint ou le bienheureux, n’est pas seulement celui qui a vécu il y a longtemps, dans un pays et un contexte différents des nôtres. Il peut être compatriote, contemporain et vivre dans des conditions assez semblables aux nôtres. Découvrons-le dans cette nouvelle rubrique.

Au Pays du Soleil Levant, Elisabeth Marie Satoko Kitahara s’est engagée sa vie durant auprès des plus pauvres de Tokyo. Une courte vie, dont la fulgurante conversion marque les esprits. Le 23 janvier 2015, le pape François reconnaît l’héroïcité de ses vertus et la déclare vénérable.

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTO : DR

Un jour de mars 1948, Satoko Kitahara, étudiante en pharmacie de l’Institut de Médecine de Showa Women’s University, près de Tokyo, se promène tranquillement avec une camarade de classe lors d’une visite de Yokohama.

Indéfinissable émotion

Les deux amies remarquent un homme compatriote qui entre dans l’église du Sacré-Cœur de Yokohama. Prise de curiosité, Satoko fait de même. A l’intérieur, ses yeux se posent sur une représentation de Notre Dame de Lourdes. Elle est submergée par une « indéfinissable émotion ». Elle est loin d’imaginer que cette mystérieuse femme sur son piédestal va changer sa vie.

Le père de Satoko, de religion shinto, ne partage pas ce nouvel intérêt pour le christianisme, mais ne s’oppose pas non plus aux aspirations de sa fille. Il essaie tout de même de la dissuader de s’engager sur cette voie. La passion de Satoko pour sa nouvelle foi est plus forte. Elle demande à l’évêque local une dispense pour pouvoir se faire baptiser tout de suite, car elle aspire à entrer dans les ordres. Malheureusement, le diagnostic d’une tuberculose lui ferme les portes du couvent. Elle découvre un article intitulé, Une croix à Arinomachi (la ville des fourmis), un bidonville de Tokyo hébergeant les chiffonniers de la ville. Le frère Zeno Żebrowski est missionnaire auprès de cette population. Satoko s’engage avec lui auprès des plus pauvres. A mesure que son engagement grandit, ses forces déclinent, rongées par la tuberculose. Elle s’éteint dans les bras de sa mère, en janvier 1958, à l’âge de 28 ans.

En 2015, le pape François reconnaît l’héroïcité de ses vertus et la déclare vénérable. Elle est fêtée le 23 janvier, jour anniversaire de son décès.

Pourquoi a-t-on congé à Carnaval ?

C’est vrai, Carnaval n’est pas à proprement parler un jour férié… même si on aimerait bien avoir congé. Le Carnaval de Monthey est (presque) sacré ! Alors il mérite bien un petit décodage… historique et spirituel.

Peintures murales, abbatiale de Payerne

PAR AMANDINE BEFFA

PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Nous avons parfois l’impression que les églises médiévales étaient sobres. En effet, la majorité des églises qui restent aujourd’hui ont des murs nus. Pourtant, c’était loin d’être le cas, en particulier à la période romane. Les techniques architecturales ne permettant pas de percer de grandes fenêtres, il était nécessaire de faire quelque chose des grandes surfaces de l’édifice. C’est l’apogée de la peinture et en particulier de la fresque.

L’abbatiale de Payerne a été partiellement détruite à travers les siècles. Elle a subi deux incendies et a servi de grenier, puis de prison et de cantonnement militaire à partir de la Réforme. Toutefois, elle nous donne une idée de ce à quoi ressemblaient les églises médiévales. Elle conserve en effet de nombreux décors peints datant du XIe au XIIIe siècle. Il est impossible de parler de toutes les œuvres en quelques lignes et il vaut vraiment la peine de se rendre sur place en personne pour les admirer.

Au détour du narthex (l’entrée de l’église), on découvre une étonnante représentation de la Sainte Trinité.

En bas à gauche, un homme est à genoux. Il est revêtu d’un manteau à capuche et coiffé comme les moines. Il s’agit probablement du donateur.

Au centre, Dieu le Père soutient le Fils en croix alors que l’Esprit veille sous forme d’une colombe.

La scène est déjà touchante lorsqu’on la contemple, mais elle prend un sens encore plus profond si on lit le texte de la Passion en même temps : « Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu 27, 46)

A nous qui avons parfois envie de demander : « Où étais-tu lorsque je me sentais abandonné ? », le Père semble répondre : « Je portais ta croix… »

Comment rapprocher les familles des parcours de l’initiation chrétienne de cette prière communautaire ?

Dans la série de présentation des travaux de diplôme du parcours de formation «Théodule», voici ci-dessous le résumé du travail effectué par Virginie Maret. Son travail porte sur la messe mise en relation avec les parcours de catéchèse.

Redécouvrir les recoins de Saint-Michel

Des jeunes de divers cantons romands profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse.

PAR SARAH GUINNARD ET PIERRE GANSLMAYER | PHOTOS : DR

Le Collège Saint-Michel (FR) possède une riche culture catholique. Son nom, sa fondation par saint Pierre Canisius en 1582 ou encore sa Congrégation Mariale (créée par le même homme) n’en sont qu’un pâle reflet. Dans le but de revaloriser cette culture, des élèves de l’établissement, sous l’impulsion de leur aumônier francophone Grzegorz Sienkiewicz, ont décidé d’apporter leur petite pierre à la réédification de la vie chrétienne du Collège. Voici leur témoignage.

C’est sous l’impulsion de Grzegorz Sienkiewicz que nous nous sommes rencontrés à l’aumônerie afin de préparer une visite historico-spirituelle bilingue du Collège Saint-Michel pour une cinquantaine de membres de la CVX (Communauté de Vie Chrétienne) lors de son assemblée générale suisse du 26 mars 2022. Nos visiteurs ont montré un grand intérêt à découvrir le patrimoine de notre école.

Cette expérience enrichissante nous a confortés dans notre envie de faire renaître l’aumônerie et la vie de foi de notre école. Nous avons donc décidé, pour commencer, d’organiser une messe de rentrée, d’action de grâce et de bénédiction. Cette messe fut célébrée le 19 septembre dernier par un père Carme, dans la très belle chapelle Saint-Ignace, à l’intérieur même du Collège et nous a donné un élan de motivation supplémentaire pour envisager divers projets au sein du collège. Et ce, malgré le petit nombre de fidèles présents : neuf, mais tout de même neuf de plus que l’an dernier !

A noter que, désormais, nous nous rencontrons hebdomadairement afin de partager un moment de convivialité et d’organiser nos futures activités.

Nous envisageons entre autres de faire à nouveau découvrir les recoins de Saint-Michel à travers des visites spirituelles et culturelles pour des (futurs) collégiens ou toute personne intéressée, ou encore d’organiser des rencontres avec divers intervenants religieux, des sorties spirituelles, des actions de charité ou des topos et, bien sûr, d’autres messes, avec encore plus de fidèles ! Nous allons également participer à la procession du 8 décembre prochain à l’occasion de l’Immaculée Conception et à l’organisation de la messe de minuit avec le Chœur du Collège, à l’église Saint-Michel.

Tout étudiant à Saint-Michel est le cordial bienvenu à l’aumônerie pour partager et élaborer nos activités !

Sarah.

Pierre.

Un an après le début de la guerre, venez prier et soutenir les chrétiens ukrainiens

Le Père Sviatoslav Horetskyi d’Ukraine avec l’AED (ACN) dans notre secteur du 25 au 26 février 2023.

Jeux, jeunes et humour – janvier 2023

Par Marie-Claude Follonier

Question jeune

Qui est saint Janvier ?

Evêque de Bénévent et protecteur de Naples, il meurt vers 305, persécuté par l’empereur Dioclétien et non sans peine, puisque, miraculé, il ressort d’abord indemne des flammes et de la fosse aux lions avant d’être décapité. Il tire son nom du dieu romain Janus à l’origine du mois de janvier, mais est fêté le 19 septembre.

par Pascal Ortelli

Humour

Un couple se présente devant l’officier d’Etat civil pour se marier. Le fiancé, d’humeur joyeuse, semble avoir abusé de la dive bouteille. « Mademoiselle, dit le représentant de l’autorité, il m’est impossible de vous marier dans ces conditions. Vous reviendrez plus tard quand il aura dégrisé. » Huit jours, plus tard rebelote ! « Mais enfin, Mademoiselle, votre amoureux est encore plus ivre que la semaine dernière. » « Que voulez-vous, mon cher Monsieur, quand il n’est pas saoul, il ne veut pas se marier ! »

par Calixte Dubosson

Une spiritualité de la mobilité

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : DR

Il peut paraître quelque peu dérisoire de refuser de nous déplacer pour participer à la messe dans l’église de la communauté d’à côté, alors que la lettre aux Hébreux nous rappelle que « nous n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de Dieu » (13, 14). Nous attendons en effet, précise la même épître, la ville dont Dieu est l’architecte et le constructeur, à l’exemple d’Abraham le nomade, mis en route par la Parole du Seigneur sans savoir où il allait. Car dans la foi, nous sommes à la recherche d’une patrie, nous aspirons à la cité céleste, bien meilleure que celle où nous résidons actuellement (cf. He 11, 8-16).

Tisser des liens

Reste que certains répliqueront : mais l’enseignement de l’Eglise et la théologie pastorale nous invitent à nous rassembler dans notre paroisse territoriale et à y être fidèles, de manière à tisser petit à petit des liens qui constituent la communauté locale. Au nom de notre incarnation, nous sommes appelés à planter nos racines comme un arbre florissant et à nous unir aux branches de nos voisins de quartier ou de village.

Cheminer vers la maison du Père

C’est oublier le sens étymologique du terme paroisse, par-oikia en grec, qui signifie « maison d’hôtes sur le chemin ». La mobilité est donc constitutive des communautés chrétiennes, conviées à conserver un dynamisme tourné vers l’avenir, à offrir l’hospitalité à tous les étrangers de passage, à croître grâce à leur flexibilité en s’ouvrant aux suggestions venues de l’extérieur et surtout, à cheminer vers la maison du Père, la demeure du Royaume.

Qui n’avance pas recule

Puisque nous sommes tous et toutes en route vers le ciel, restons mobiles. C’est ce qui constitue la démarche syn-odale, chemin accompli ensemble, voulue par le pape François pour l’ensemble de l’Eglise catholique, depuis l’automne 2021 jusqu’en octobre 2023 et 2024 et au-delà.

Qui n’avance pas recule. Qui se ferme à la mobilité se sclérose. C’est la loi de l’existence avec le Christ.

Une Saint-Valentin à l’église !

Alors que certains pestent contre le sens commercial de cette fête, le conseil de communauté de Vionnaz a eu l’intuition d’offrir pour les paroisses du Haut-Lac une messe spéciale pour tous les amoureux ! En effet, alors que les célébrations mettant en avant les couples jubilaires s’essouflent, nous sommes persuadés que bénir les couples, quels qu’ils soient, mariés ou non, jubilaires ou non, est une grâce ! Alors profitons-en !

Le langage de l’art sacré

PAR JUDITH BALET HECKENMEYER

PHOTOS: JUDITH BALET HECKENMEYER, CHRISTIANE MICHAUD

Comment représenter ce qui est sacré? Arrivera-t-on jamais à représenter cette flamme qui habite l’âme? Nos moyens sont dérisoires face à cette immensité d’amour qui emplit tout notre être. Ce langage est fait de symboles, de touches personnelles qui restituent la vision de chaque artiste et qui ne sera que partielle, momentanée. On ne peut pas prendre une photo d’une personne et prétendre que c’est toute sa vie! Le langage utilisé pour exprimer le sacré me semble donc être un cliché, un instantané de communion avec ce qui élève le cœur et l’âme de celui qui s’exprime par l’art.

Comment représenter ce qui est sacré? Arrivera-t-on jamais à représenter cette flamme qui habite l’âme? Nos moyens sont dérisoires face à cette immensité d’amour qui emplit tout notre être. Ce langage est fait de symboles, de touches personnelles qui restituent la vision de chaque artiste et qui ne sera que partielle, momentanée. On ne peut pas prendre une photo d’une personne et prétendre que c’est toute sa vie! Le langage utilisé pour exprimer le sacré me semble donc être un cliché, un instantané de communion avec ce qui élève le cœur et l’âme de celui qui s’exprime par l’art.

En pensant à l’art sacré, je revois les magnifiques sculptures de Jean-Pierre Augier que j’ai découvertes au Grand-Saint-Bernard. Comment cet homme peut-il, avec des faux, des pièces de métal froides et coupantes, faire passer autant d’amour, de délicatesse et de sacré dans ses œuvres? Il en est une à Martigny, devant la maison de la visitation derrière l’église. Ce qui naît de ces pièces de métal, par les mains de M. Augier, est juste renversant, bouleversant.

Dans un autre registre et avec d’autres matériaux, Christiane Michaud (de Fribourg) peint. Depuis plusieurs années, ses toiles sont habitées, inspirées par la foi. Elle a peint nombre de suaires. Ses œuvres sont également empreintes de délicatesse, de finesse et laissent une belle place à la contemplation.

L’art sacré serait-il une invitation, un prétexte à la contemplation, au recueillement ? Certains parlent français, d’autres allemand. L’art sacré nous parle par des textes, de la musique, des chants, des sculptures, des peintures, des fresques, des bâtisses. Chacun y est sensible différemment et à sa manière, selon son tempérament, selon ce qu’il traverse, selon l’ouverture de son cœur au plus grand que soi, au meilleur de chacun qui s’exprime.

Ouvrons nos yeux et laissons-nous pénétrer par tout ce qui réveille le sacré en nous, surtout en ces temps de la nativité, ouvrons notre cœur à Dieu et ses multiples manifestations d’amour.

Spectacle théâtral « La Lumière du désert »

Cette pièce de théâtre nous fera entrer dans l’aventure spirituelle et humaine de saint Charles de Foucauld. Un homme toujours en recherche : une lumière dans les déserts de nos vies.

Une aventure spirituelle et humaine fascinante… Vicomte Charles de Foucauld, riche, jeune indiscipliné, athée, officier de cavalerie, explorateur, géographe, linguiste, puis moine cistercien, prêtre, ermite au Sahara, marabout chrétien des Touaregs, frère universel, toujours en quête de sens, de vérité, d’authenticité et d’absolu. Il voulait des compagnons, il mourra dans la solitude. Il a cru apporter l’Evangile aux Musulmans, il a été assassiné par l’un d’entre eux. Il pensait que la France apporterait les lumières de la civilisation au Maghreb, elle en sera expulsée. Mais frère universel il reste à jamais. Un précurseur silencieux, une voix dans le désert ? « Il tient une place essentielle dans l’ordre du monde. »

➯ A Martigny, dimanche 8 janvier 2023 à 16h à l’église de Martigny-Bourg.

Entrée libre. Collecte à la sortie.

Nos ados à Lourdes: pèlerinage d’été 2022

Cette année le pèlerinage des «Ados de Lourdes» a rassemblé une trentaine d’Ados venus principalement du diocèse de Sion mais aussi de celui de Lausanne-Genève et Fribourg. Ils étaient encadrés par cinq animateurs et deux prêtres. Adeline Meuwly, Emeric Gendre, Ahmid-Nicolas Diawara Tercitano et Camille Berset de notre Unité Pastorale y ont participé. Ci-dessous un récit de cette formidable expérience.

PROPOS RECUEILLIS PAR ALINE JACQUIER (ANIMATRICE GROUPE ADOS LOURDES

C’est en car que nous avons quitté le Valais vendredi soir vers 19h pour nous retrouver à Lourdes samedi matin à 9h. A peine arrivés, nous avons pris possession de notre campement au « Village des Jeunes ». Les ados logeaient sous tentes alors que les animateurs dormaient dans le chalet attenant, privilège de l’âge ! Les repas de midi étaient pris au réfectoire et préparés par notre formidable équipe cuisine. Quant à ceux du soir, nous les mangions autour du feu de camp.

Sur les pas de Bernadette

Comme nous étions arrivés deux jours avant le reste des pèlerins romands, nous en avons profité pour visiter la région, notamment les grottes de Bétharram. La partie ouverte au public s’étend sur 2,8 km et comprend une impressionnante dénivellation de 80 mètres. Avec la canicule qui nous guettait à l’extérieur, cette sortie fut très appréciée par l’ensemble du groupe. Nous nous sommes également rendus à Bartrès, petit village à 3 km de Lourdes, où se situe la bergerie, endroit où Bernadette gardait ses moutons.

La majorité de nos activités se passaient au sanctuaire ou dans les environs. Pour certaines d’entre elles, notre groupe se séparait. Les plus âgés ont eu la possibilité, tout au long de la semaine, de seconder les hospitaliers et brancardiers auprès des malades et personnes en situation de handicap.

Quant à nous, dont c’était la première fois à Lourdes, nous sommes allés marcher sur « les pas de Bernadette » en visitant les lieux où elle a vécu. Nous avons aussi appris à mieux la connaître grâce à la comédie musicale qui est jouée à Lourdes durant tout l’été.

Lourdes, lieu de grâces

Marie avait dit à Bernadette : « Viens boire à la source et t’y laver. » Nous avons pu passer plusieurs fois à la grotte, boire à la source ainsi que nous rendre aux piscines pour y effectuer le geste de l’eau (l’immersion n’est actuellement plus possible en raison du Covid). Pour accompagner nos prières, nous avons brûlé des cierges aux intentions qui nous avaient été confiées. Au cœur de notre pèlerinage, nous avons vécu un moment fort de communion avec l’ensemble des autres pèlerins lors de la procession mariale.

L’évêque du diocèse du Valais, Mgr Jean-Marie Lovey, a présidé le pèlerinage. Il a passé la soirée du jeudi en notre compagnie, au « Village des Jeunes ». Nous avons pu lui poser des questions et partager librement avec lui autour d’une raclette.

Vendredi matin, le réveil fut plus difficile que les jours précédents car il était synonyme de rangement du camp. Après la célébration mariale d’envoi et avant de monter dans le car pour rentrer chez nous, nous avons rempli une dernière fois nos gourdes à la source de la grotte en promettant à Marie et Bernadette d’y revenir l’année prochaine mais cette fois avec nos amis.

Notre Dame de Lourdes, prie pour nous !

Témoins de la foi auprès des jeunes : Aline et Camille

Aline Jacquier et Camille Vianin sont depuis septembre engagées au Service diocésain de la jeunesse, en compagnie de Gaëtan Steiner. En quelques mots clés, portraits croisés de ces deux aînées de famille, envoyées en mission par notre Eglise.

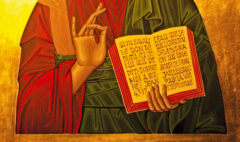

Buisson ardent et icônes…

… relecture de mon chemin de foi

PAR JEAN-MARC WILD | PHOTOS : MATTHIAS WILD

En recherche du Vivant, la nature a été, très tôt dans mon enfance, un miroir qui reflète ce qui est beau et vrai. Je l’ai reproduit, en dessinant et en peignant des animaux, des plantes et puis des paysages. Avec cette pas- sion du Vivant, durant ma jeunesse, mon regard a commencé à pénétrer l’interface du visible; pour chercher ce qui est «de rière» l’apparence; l’Etre qui ordonne tout.

Après un parcours aux Beaux-Arts à Berne et une formation théologique de deux ans à l’école de la Foi à Fribourg, ma recherche du Vivant et l’expression artistique personnelle se mêlent et se fécondent. Dans notre quotidien matériel et jusque dans notre chair, n’y a-t-il pas une révélation qui vient de l’Esprit, un Souffle du Vivant qui cherche à s’exprimer?

En traversant une forêt, en Crète, sur les pas de saint Paul avec une quinzaine de jeunes de notre Unité Pastorale, je méditais sur la force de la Vie en admirant des arbres géants. Entre deux, des géants couchés pourrissaient et se décomposaient pour retourner à la petitesse de la poussière, me renvoyaient la question: que fais-tu de ta vie? En emportant un bout de bois chez moi, cette question, résistant au temps, s’est transformée en une expression de ma foi.

Le bout de bois est devenu un buisson ardent. Dans toute la matière, dans chaque être, une lumière habite, intérieure et invisible. Une lumière incréée comme dirait un croyant orthodoxe; le JE SUIS, le nom de Dieu révélé à un curieux Moïse. Le nom que le Christ incarne et révèle en affirmant: Je SUIS la VIE – Je SUIS la LUMIÈRE du monde. C’est existentiel: qu’est-ce qui peut me séparer de l’Amour fondateur du Christ – ni la mort et la décomposition, ni l’enfer et les esprits… (d’après Rm 8, 38-39).

L’art serait-il sacré dans la mesure où une œuvre matérielle laisse transparaître une lumière christique qui éclaire et attire tout être?

A Hauterive, accompagné par un moine iconographe, j’ai pu «écrire» deux icônes. Ce n’est plus mon expression personnelle et artistique qui compte, mais l’expression d’une longue tradition qui veut rendre visible l’ordre profond des choses – la Parole divine révélée dans l’histoire de l’humanité. Comme un vitrail enseigne lorsqu’il est traversé par la lumière, l’icône renvoie à une autre dimension par la lumière intérieure de la foi.

Là, justement, où mon regard s’arrête sur le visage du Christ, représenté, matérialisé par une superposition de couches de peinture; là, ma foi m’ouvre à « ce qui est derrière », à une présence transcendantale. Le sensible devient une passerelle pour le spirituel. Dans une icône bénie il y a quelque chose de l’ordre du sacramentel.

Les Paroles que j’ai choisi d’inscrire dans le livre ouvert du Christ bénissant, sont devenues le roc de ma prière quotidienne: «Si tu savais le don de Dieu… et Celui qui te dit : Donne-moi à boire.» (Jn 4, 7-17) Chaque matin, je me rappelle que ma vie est fondée et ancrée dans un don gratuit. Le «Si» de l’affirmation de Jésus me fait aussitôt prendre conscience de mon non-savoir face à ce don de Dieu qui me dépasse infiniment ! Mais malgré cette petitesse, le Christ m’invite à lui donner à boire! Deux soifs se rencontrent. N’est-ce pas cela la prière? Lui donner à boire moi- même durant ces moments que je Lui offre avant de commencer la journée.

C’est un long chemin de fidélité, où l’Autre travaille plus que moi-même, où Sa patience dépasse la mienne, où Son Amour réanime le mien – jusqu’au moment où je pourrai supporter la question que Jésus a posée à Pierre: M’aimes-tu vraiment?

Jeunesse-Lumière

A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse. Au tour de la Valaisanne Viviane Gay-des-Combes de prendre la plume.

PAR VIVIANE GAY-DES-COMBES | PHOTOS : DR

Je m’appelle Viviane, j’ai 27 ans, je viens de Martigny et j’ai terminé mes études d’assistante en pharmacie. L’année dernière, j’étais à Jeunesse-Lumière, une école de prière et d’évangélisation. C’est une école catholique qui accueille des jeunes entre 18 et 30 ans pour vivre ensemble une expérience de foi et de charité fraternelle.

Cette année, nous étions 23 jeunes de huit pays différents à vivre ensemble dans une grande maison dans le sud de la France, à deux heures de Toulouse. Notre année s’est articulée autour de quatre piliers. La vie de prière, la vie fraternelle, la vie de mission et la vie de formation. Cette expérience m’a beaucoup apporté sur le plan spirituel et humain. Construire une vie de prière m’a aidée à mieux démarrer mes journées et m’a permis de les vivre plus sereinement. Je me sentais apaisée les jours où j’avais prié le matin.

Les différents cours donnés par des laïcs ou des prêtres de la région portaient sur la bible, l’oraison ou encore la vie consacrée ou le mariage. Ces cours m’ont permis d’apprendre davantage sur ma foi et de poser toutes mes questions pour pouvoir mieux comprendre en quoi je crois et pourquoi. Le dernier pilier était la mission. Nous sommes partis à la rencontre de jeunes étudiants dans des collèges privés catholiques. Nous leur avons partagé notre joie de croire, comment on vivait notre foi au quotidien et qu’est-ce que cela nous apportait. Nous leur avons aussi transmis notre témoignage de vie.

Ce qui m’a le plus touchée, c’est la vie fraternelle. Apprendre à connaître d’autres jeunes, vivre avec eux, partager les joies et les peines ensemble, se découvrir à travers les autres, apprendre à s’aimer, se pardonner sont toutes des expériences que j’ai vécues cette année. Elles m’ont permis de grandir et de mieux me connaître. J’ai tissé de beaux liens d’amitié avec eux et je me réjouis de les revoir. Pour la suite, j’ai le désir de partir fonder l’école Jeunesse Lumière à l’île Maurice avec trois autres jeunes de mon année.

Se lancer dans une nouvelle aventure, participer à la fondation de l’école, découvrir une nouvelle culture et un nouveau pays sont des éléments qui m’ont motivée à me lancer dans ce nouveau projet.

Je suis en attente du visa et dès que possible, je m’envole là-bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir dans la prière ou financièrement.

Merci de votre soutien et en Union de prière !

(CH95 0076 5000 C088 6684 1).