Tu es le souffle qui disperse nos peurs

Telle une brise douce et légère,

Comme le murmure silencieux d’une rivière,

Tu es la source d’eau vive,

Qui irrigue la sécheresse de nos cœurs.

En route pour la vie

PAR AUDREY BOUSSAT

PHOTOS: DARREN IRWIN, AUDREY BOUSSAT

J’avais prévu d’écrire un éditorial sur le fait d’accueillir sereinement les défis et les difficultés du quotidien, car ils nous font grandir. Eh bien, le Seigneur m’offre l’occasion de vous raconter une anecdote que je suis en train de vivre à l’heure où j’écris ces lignes.

J’avais prévu d’écrire un éditorial sur le fait d’accueillir sereinement les défis et les difficultés du quotidien, car ils nous font grandir. Eh bien, le Seigneur m’offre l’occasion de vous raconter une anecdote que je suis en train de vivre à l’heure où j’écris ces lignes.

Tout a commencé il y a plusieurs mois lorsqu’on m’a offert l’opportunité de me rendre à Londres pour le travail. Mon premier déplacement seule, un trajet en avion après trois ans sans avoir quitté la terre ferme et une conférence à donner dans une langue étrangère… J’avais de multiples raisons de préférer ma zone de confort à cette aventure anglaise. J’ai pourtant saisi cette occasion de me dépasser et d’affronter mes peurs. Moi qui suis si peu à l’aise au milieu de la foule, à Londres j’allais être servie ! Le voyage s’est merveilleusement bien passé : mon compagnon de route de chaque instant, Dieu, était avec moi.

Et il s’est aussi montré présent le matin où, visitant un musée, j’ai appris que le vol de retour, que je devais prendre quelques heures plus tard, était annulé. Comme je devais impérativement rentrer le jour même, il me fallait trouver rapidement une alternative. Impossible d’obtenir un billet d’avion avant le surlendemain : le voyage se ferait donc en train. La durée du trajet s’en trouvait particulièrement rallongée, mais peu importe !

Ce qui compte vraiment, ce qui a du sens à mes yeux et me procure de la joie, c’est que grâce à ce changement de plan, j’ai pu voir mon oncle qui habite Paris ! J’écris ces quelques mots à bord d’un train qui file dans la nuit. L’arrivée à Genève est prévue à minuit 55 à cause de retards. Je suis fatiguée mais heureuse : heureuse d’avoir vécu un séjour ensoleillé et riche en découvertes dans la capitale anglaise, heureuse de rentrer aujourd’hui, comme prévu, heureuse d’avoir revu un membre de ma famille que je croise rarement.

Parfois nos plans sont perturbés, un imprévu s’invite à la fête, tout ne se déroule pas comme nous l’avions escompté. Ou un défi qui implique de la nouveauté se présente et nous doutons. Rien de dramatique là-dedans, mais cela nous dérange. Ces deux dernières années ont pu nous engourdir ; nous avons aménagé une bulle confortable autour de nouvelles habitudes restreintes. Il est temps de faire éclater cette bulle et de vivre pleinement en acceptant les surprises et les changements de plan qui se présentent à nous : autant de bénédictions que le Seigneur nous offre et qui nous permettent de nous rapprocher de lui. Osons nous engager et disons oui, avec joie et sérénité, à la vie qui nous appelle !

Objet volant non identifié

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTOS: DR

Et une viande volante, une! Expérience gustative ascensionnelle ou aérienne coutume: à l’ascension on mange de la volaille. Gageons que cette tradition n’a pas trop de plomb dans l’aile…

L’Ascension désigne le moment où le Christ est «enlevé» au ciel quarante jours après sa résurrection. Cette ultime apparition de Jésus à ses apôtres est relatée, entre autres, par les Actes des Apôtres (I, 9-11). Outre les récits bibliques, l’implantation de cette fête dans la pratique chrétienne est peu documentée.

Les premiers siècles du christianisme, l’Ascension ne fait l’objet d’aucune célébration particulière. Origène et Tertullien n’en parlent d’ailleurs pas, alors que le Symbole de Nicée la mentionne dès 325. Auteur de l’Histoire ecclésiastique, Eusèbe de Césarée l’évoque en 332. Il précise qu’elle est célébrée le même jour que la Pentecôte. La plus ancienne référence de cette célébration apparaît dans le journal d’Egérie. Elle y documente un pèlerinage en terre sainte aux environs de 380.

Elle précise que la fête se déroule «où le Seigneur est né» et non sur le mont des Oliviers. Le terme Ascension n’y est pas mentionné et la fête n’a pas de date différenciée de la Pentecôte. Néanmoins, l’Ascension acquiert peu à peu le statut de fête religieuse indépendante, en Orient d’abord. Vers 380, les Constitutions apostoliques (recueil de doctrines chrétiennes de la fin du Ve siècle réunissant les traditions et les écrits pouvant faire loi pour les chrétiens) établissent la fête quarante jours après Pâques, donc indépendamment de la Pentecôte et stipulent que ce jour doit être chômé. Ce n’est qu’au début du Ve siècle que saint Jean Chrysostome et saint Grégoire de Nysse déclarent l’Ascension comme une fête universelle dans le monde oriental. Quelques décennies plus tard, saint Augustin l’étendra à l’Occident. Les deux sermons que lui consacre le pape Léon le Grand (440-461) supposent qu’elle était désormais célébrée dans la chrétienté occidentale.

La fascination populaire pour les représentations visuelles et théâtrales a fait de l’Ascension un motif de prédilection dans nombre de manifestations rituelles, notamment dans les mystères médiévaux. Plus prosaïquement, au Moyen Age, il était fréquent de mettre une volaille, au menu de la fête: pigeons, faisans, perdrix…

Recette: Beer can chicken et pommes de terre au romarin

| Temps de préparation | Temps total | Portions |

|---|---|---|

| 40 minutes | 1h30 minutes | 4 |

Normalement la tradition voudrait que l’on choisisse une «viande volante» pour représenter au mieux la notion d’ascension (faisan, pigeon, perdrix). Par commodité nous avons choisi une recette de poulet très plébiscitée à cette période de l’année: un classique du sud des États-Unis. On plaçait le poulet sur une canette de bière à moitié pleine pour le faire griller de «la barbe au cul» ce qui par extension a donné le terme de barbecue.

Ingrédients et ustensiles

- 1 poulet entier

- 1 cs d’huile de colza

- 2 dl de bière blonde

- 6 pommes de terre moyennes, lavées et coupées en dés (d’env. 2 cm)

- 3 gousses d’ail pelées et hachées

- 1 brin de romarin haché

- 1 cuit-poulet ou 1 moule à kouglof et 1 plaque à gâteau à placer en dessous du moule (car celui-ci comporte un trou par lequel le jus s’échappera lors de «l’arrosage»). Si vous ne possédez ni l’un, ni l’autre, un plat à four fera aussi très bien l’affaire!

Pour la marinade

- 1cc paprika

- 1 cc curry

- 1 cc flocons de piment

- 1 cc origan séché

- 1 cc thym séché

- 1 cc romarin séché

- 1/2 cc sucre roux

- Sel et poivre

Préparation

- Préchauffer le four ou le gril à 180° C.

- Mettre tous les ingrédients pour la marinade dans un bol et mélanger.

- Badigeonner le poulet avec l’huile de colza et «masser» le poulet avec la marinade.

- Embrocher le poulet, l’arrière vers le bas.

- Répartir les pommes de terre, l’ail et le romarin dans la coupelle du cuit-poulet ou du kouglof

- Placer le tout sur un feu indirect et couvercle fermé pour le gril ou directement au four. Faire griller pendant environ 50 minutes ou jusqu’à ce que le jus de la viande soit clair et qu’elle atteigne une température à cœur d’au moins 74-76° C. Entretemps, remuer régulièrement les pommes de terre et arroser le poulet avec la bière.

- Enlever la viande du gril et la laisser reposer à couvert pendant 5 minutes.

Nouvelle traduction du Missel romain

Depuis quelque temps, lors de la célébration de la messe, vous vous êtes sans doute aperçus que certaines paroles dites par le prêtre avaient changé ou que les réponses des fidèles étaient légèrement différentes. La nouvelle traduction du Missel romain est entrée en vigueur dans notre décanat le dimanche des Rameaux. Décryptage avec l’aide de Mgr Bernard Nicolas Aubertin.

PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTOS : J. CARITA / V. BENZ

Comment s’est créé le missel ?

Dans la tradition des apôtres et de l’Église, petit à petit nous avons pris l’habitude de célébrer l’eucharistie en reprenant les paroles du Christ qui dit « faites ceci en mémoire de moi ». Au fil du temps s’est constitué un rituel autour de ces quelques mots. Le missel est le rassemblement des habitudes du pape additionné de pratiques d’autres églises et paroisses de Rome. Charlemagne et sa famille ont joué un rôle important dans la composition du Missel romain : ils ont cherché à uniformiser la liturgie. Charlemagne désirait que dans l’ensemble de son empire on commémore Dieu partout de la même manière.

En résumé, qu’est-ce que le missel ?

Le missel est le livre liturgique qui est apparu à la fin du Xe siècle et qui englobe l’ensemble des textes de la messe. Ces textes étaient répartis en trois volumes. Tout d’abord, l’antiphonaire ou le livre des chantres qui contenait les antiennes, les psaumes et les chants. Puis il y avait le lectionnaire, livre du lecteur, qui donne toutes les lectures de la Bible qui sont utilisées durant la messe. Enfin, le troisième livre était le sacramentaire qui indiquait le déroulement du rite en lui-même. Ces trois recueils assez composites ont été réunis en un volume que nous avons appelé missel. Comme ce dernier avait été principalement composé à partir d’éléments venant de Rome, nous l’avons intitulé Missel romain.

Ce missel a-t-il évolué au cours des siècles ?

Le missel s’est constitué petit à petit. La phase la plus importante est liée au Concile de Trente (1545-1563). Ce Concile de la Contre-Réforme utilise les documents existants et promulgue en 1570 le premier missel romain. Ce missel se modèle beaucoup sur la messe privée, c’est-à-dire sans fidèles. Il y avait un déficit au niveau de la participation des fidèles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous disions autrefois « nous assistons » à la messe. Le thème principal du concile Vatican II en matière de liturgie a été justement la participation active de l’assemblée. Les fidèles ne sont pas simplement présents à quelque chose qui se déroule devant eux, mais ils participent à une action présidée par le prêtre. Le Concile Vatican II a insisté sur cette participation active de l’assemblée et sur le rôle de la Parole de Dieu. Un missel a été promulgué par le pape Paul VI à la suite du concile. Le but était de permettre au peuple chrétien de bénéficier des grâces de la liturgie, de se saisir des textes et d’y participer par une célébration pleine, active et communautaire.

En résumé, on peut dire que le missel de Vatican II avait comme mission de manifester plus clairement le rôle propre de chaque partie de la messe, de faciliter la participation active afin que chacun se sente concerné, de simplifier les rites en gardant leur substance, d’éliminer certains ajouts inutiles et de rétablir certains éléments disparus comme la prière des fidèles.

En janvier 1964, Paul VI crée une commission chargée de procéder à la réforme liturgique. En 1970 paraît la première édition en latin du Missel romain. En 1975, il y a une seconde édition avec quelques modifications. En 2002, Jean Paul II a promulgué la troisième édition. Donc, ce que nous recevons actuellement est la traduction de la troisième édition du Missel romain de 1970.

Pourquoi cette nouvelle traduction du Missel romain ?

Ce n’est pas que la francophonie qui a été priée de revoir sa copie ; ces normes sont valables pour les traductions dans les différentes langues du monde. Nous avons reçu de Rome des normes précises. L’intégralité doit être traduite et la structure du missel doit être respectée. Il s’agit d’une sorte d’uniformisation, avec un souci presque scrupuleux d’une traduction la plus proche possible du texte latin. Une traduction n’est pas simplement un mot à mot. Il faut comprendre le sens et ne pas le changer. Chaque langue a son propre génie et la langue latine a des formules qui ne sont pas toujours aisées à traduire. Parfois, pour traduire un terme, il faut en mettre trois ou quatre ; cela a donc nécessité un long travail.

Pensez-vous que cette nouvelle traduction aide les prêtres et les fidèles à entrer davantage dans l’intelligence du mystère pascal du Christ ?

Lors d’une nouvelle version, nous voyons toujours d’abord les inconvénients. Nous avons acquis des automatismes et il faut de nouveau faire attention. Cette nouvelle traduction peut être l’occasion d’approfondir et de nous réapproprier un certain nombre de choses. Ce ne sont pas des changements spectaculaires, mais ils ont un sens très fort.

Par exemple dans le récit de l’institution nous disons : «il prit le pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples.» Cette traduction risque de réduire l’Eucharistie à du seul pain bénit. Or le Christ nous dit bien autre chose lorsqu’il nous demande de « faire ceci en mémoire de lui ». N’oublions pas que l’Eucharistie a été instituée au cours du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples : ce repas est celui que toutes les familles juives célèbrent chaque année pour faire mémoire de la libération du peuple hébreu. Nous avons donc traduit benedixit par « il dit la bénédiction ». Lorsque l’on dit la bénédiction, nous rendons grâce à celui qui nous donne le pain, à celui qui nous donne la coupe… Le Christ dit : « Ceci est mon Corps… Ceci est mon Sang… » Nous faisons donc mémoire du corps livré, rompu, du sang versé pour le salut de l’humanité. Le pain et le vin sont alors bien autre chose que du pain ou du vin bénits.

Pour nous aider à entrer dans la nouvelle traduction

Vous trouverez à l’intérieur des livres Chants notés de l’assemblée un petit fascicule comportant l’Ordinaire de la messe en sa nouvelle traduction. Il vous permettra de vous familiariser avec les nouvelles formulations.

«A l’image de Dieu, il les créa homme et femme»

PAR L’ABBÉ VINCENT LATHION

PHOTOS : ABBÉ MARTIAL PYTHON

«Dieu est esprit.» (Jn 4, 24) nous dit saint Jean. Esprit, il n’a ni matière, ni corps, ni sexualité et parler de masculinité ou de féminité de Dieu – en tant que tel – pourrait paraître aussi oiseux que de discuter du sexe des anges, pour reprendre l’expression bien connue. A prendre donc ce verset en toute rigueur de termes, notre papier devrait s’arrêter ici… Mais, si ce qui vient d’être rappelé est certes exact, il n’en reste pas moins que la Bible se sert, à de nombreuses reprises, de caractéristiques masculines et féminines pour nous faire entrer dans le cœur – dans l’esprit – de Dieu et il vaut la peine d’en chercher les raisons, en tirant des Ecritures tout d’abord quelques exemples d’images féminines de Dieu.

Reflet de la femme en Dieu

L’Ecriture ne cesse de nous rappeler que le cœur de Dieu est miséricordieux : « Le Seigneur passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » (Ex. 34 6)

Or le mot hébreu pour signifier la miséricorde, « rahamim » (au pluriel, ce qui, en hébreu est souvent signe d’excellence), désigne à l’origine le sein, le giron maternel, les entrailles de la femme. L’Ancien Testament nous présente donc la compassion de Dieu comme un amour maternel qui s’émeut devant la souffrance de ses enfants. Ainsi le prophète Isaïe en appelle-t-il aux « entrailles » de Dieu : « Où sont ta jalousie et ta vaillance, le frémissement de tes entrailles ? Ta tendresse envers moi, l’aurais-tu contenue ? » (Is 63, 15) ; semblablement, Dieu lui-même se compare à une mère : « Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. » (Is 66, 13), tout comme le Christ dans l’Evangile : « Jérusalem, Jérusalem, […] combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu ? » (Mt 23, 37)

Saint Jean, lui non plus, n’hésite pas à recourir à des images féminines pour parler de Dieu. Le Christ est tourné vers le sein du Père (cf. Jn 1, 18), tandis qu’il est conçu du Saint-Esprit selon la chair ; autant d’images et d’actions qui évoquent la femme. Le Saint-Esprit exerce justement un rôle maternel dans la vie de l’Eglise. Il est celui qui engendre toute personne à la vie nouvelle comme le rappelle Jésus à Nicodème (Jn 3, 3-8) et c’est dans l’Esprit Saint que le fidèle grandit (la préposition « dans » évoque l’enfant qui grandit dans le ventre maternel). De même, saint Luc nous parle de l’Esprit Saint qui est consolateur, qui réconforte comme une mère : « L’Eglise était en paix […] ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait » (Ac 9, 31). Ainsi, tant dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau, nous trouvons des images de Dieu féminines et maternelles.

Mais alors, me direz-vous peut-être, pourquoi dans nos églises ces représentations de Dieu en patriarche à la barbe fleurie, pourquoi Jésus s’entête-t-il à appeler « Père » celui qui l’engendre ? Ici, nous voudrions simplement proposer une des raisons possibles de cette appellation, sans prétendre en épuiser la profondeur. De tous les actes humains, donner la vie à un nouvel être est l’acte qui s’apparente ici-bas le plus à l’acte créateur de Dieu. L’homme et la femme exercent ensemble cet acte, chacun de manière différente : pour l’homme, son effet est extérieur à lui-même, comme détaché de lui, tandis que pour la femme, il reste intérieur à elle-même, comme tiré de son sein. Or pour l’acte créateur, l’univers n’est pas tiré d’une matière qui pour ainsi dire préexisterait en Dieu, précisément parce qu’il n’y en a pas ; l’univers n’est pas non plus en Dieu, dans le sens où les choses créées seraient mêlées de divin. Par ces quelques remarques, nous saisissons qu’un des enjeux de la symbolique masculine ou féminine de Dieu est pour ainsi dire lié, par extension, au rejet du panthéisme. Loin que Dieu ait créé l’univers à partir de ce qu’il est, que les créatures soient divines, Il a créé le ciel et la terre à partir de rien, comme le rappelle magnifiquement à son cadet la mère des sept martyrs du Livre des Maccabées : « Je t’en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu’ils contiennent : sache que Dieu a fait tout cela de rien, et que la race des hommes est née de la même manière. » (2 M 7, 28) Dieu est au-delà de sa création, il est simple et unique. Si donc Dieu, sans être ni homme ni femme, possède à la perfection aussi bien les qualités féminines que les qualités masculines, une des raisons qui amène à en parler comme d’un père plutôt que comme d’une mère, pourrait être ce souci de préserver et de protéger ce qui fait l’émerveillement de tout chrétien, Dieu est le Très-Haut, celui qui nous dépasse infiniment ainsi que le chante saint Grégoire de Nazianze : « Ô Toi l’au-delà de tout, comment t’appeler d’un autre nom ? Quel hymne peut te chanter ? Aucun mot ne t’exprime. Quel esprit te saisir ? Nulle intelligence ne te conçoit. »

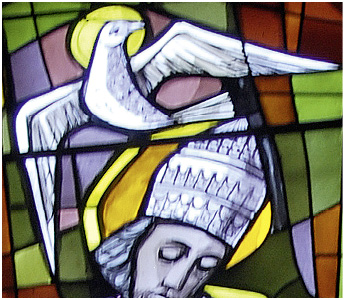

Vitrail de l’église de Promasens. Au-dessus du Christ ressuscité – qui sort du tombeau comme Jonas sort du ventre du monstre marin – se trouvent des symboles des personnes divines. L’eau fait allusion à la purification par l’Esprit-Saint; le cierge à la lumière de la foi apportée par le Christ; le buisson ardent, à la révélation du nom de Dieu, «Je suis», appropriée au Père.

Artiste: Jean-Pierre Demierre. Comment représenter Dieu? Rosace de l’église de Rue.

Engagés vers plus de fraternité

«Les pauvres ne sont pas des personnes « extérieures » à la communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur rende leur dignité perdue et qu’on leur assure l’inclusion sociale nécessaire.»

Pape François, Journée mondiale des pauvres 2021

Un groupe œuvrant pour la diaconie et la solidarité dans notre Unité pastorale a été créé l’an dernier. Ses membres partagent leurs constats, leurs aspirations et leurs perspectives d’action.

PAR FRANÇOISE GARIAZZO POUR LE GROUPE EFFATA

PHOTOS: FRANÇOISE GARIAZZO, DR

Le groupe solidarité a vu le jour en avril 2021 à l’initiative de l’Equipe pastorale et de Françoise Gariazzo, aumônière de la pastorale sociale et de rue sur l’Unité pastorale (UP). La mission de ce groupe, confirmée lors de la messe d’ouverture de l’année pastorale en septembre, est de porter les questions suivantes : « A côté des actions de solidarité se développant déjà sur l’UP (missions, Asolac, etc.), comment mieux rejoindre les personnes en précarité et donner à la diaconie et à la solidarité la place qui leur revient dans notre vie personnelle et la vie communautaire de l’UP ? » Il a pour tâche de faire des propositions à l’ensemble des paroissiens de l’UP puisque la diaconie est l’affaire de tous les baptisés.

Le groupe qui s’est mis en route est composé de Thérèse Ngalula, Evelyne Pintado, Gennaro Larucci, Marie-Josée Desarzens, Olivier Minniti, Natacha Schott et Françoise Gariazzo. Nous nous réunissons une fois par mois depuis juin 2021 en confiant notre chemin à l’Esprit Saint. Au fil du temps, nous avons réellement expérimenté la richesse qu’apporte la diversité de nos regards. Cette aventure a pris le nom

d’Effata (« Ouvre-toi »).

Un nom riche de sens

Le nom choisi pour notre groupe se révèle être central dans notre démarche et il la reflète parfaitement. Un membre en a dit la chose suivante : « Effata : voici le mot que le Christ prononce lorsqu’il guérit un sourd-muet en plein territoire païen (Mc 7, 35). Par son action, Jésus ne fait pas que guérir cet homme. Il lui permet d’être réintégré dans la société. Sa guérison a été pour lui une ouverture aux autres et au monde. Le Christ lui permet, à travers ses sens retrouvés, d’entrer en relation et de sortir de son isolement.

Nous sommes invités – nous membres du groupe, mais aussi membres des communautés de notre UP – à réactualiser cette mission reçue le jour de notre baptême, celle de nous ouvrir à l’autre. En portant le souci de notre frère ou de notre sœur jusqu’aux périphéries. Dans le respect de la dignité de chacun et de chacune, nous souhaitons nous ouvrir à une relation réciproque et fraternelle. »

La méthode de travail a été de parcourir trois étapes : voir, choisir et agir.

1. Voir

Nous avons pris le temps d’écouter des témoignages de personnes en précarité et de connaître des expériences vécues en pastorale sociale afin d’approcher les diverses formes de précarité sociale de notre région ainsi que les ressources déjà en place.

Nous nous sommes également arrêtés sur la question de la pauvreté en lien avec notre foi ainsi que sur la place des pauvres dans l’Evangile et dans la vie de l’Eglise.

Quelques constats retenus :

– La pauvreté a de multiples facettes. Si les personnes en précarité sont souvent très ébranlées par leur parcours, elles montrent aussi fréquemment une grande force (en lien avec la foi ou pas) pour affronter leur quotidien.

– Dans notre région, les personnes en situation de précarité sont peu repérables. Plusieurs d’entre elles expriment de la honte à devoir demander de l’aide.

– La souffrance la plus souvent mentionnée est le manque de liens personnels, familiaux et / ou communautaires ainsi que le manque de personnes de confiance avec qui parler. Ce sentiment d’isolement amène une baisse de confiance en soi, l’impression d’un monde qui se ferme, l’appréhension du regard d’autrui, le sentiment d’être indigne, exclu, inutile, ne comptant pour rien ni personne.

– Un autre besoin souvent exprimé : ne pas savoir où s’adresser pour demander un simple coup de main.

– Si un réseau d’aide sociale existe, il laisse parfois des personnes en marge pour diverses raisons (par exemple : critères non remplis, démarches nécessaires trop fastidieuses, risque de retrait d’un permis de séjour si on demande de l’aide,

etc.).

– Notre UP offre plusieurs moments d’accueil ouverts à tous (par exemple: repas Asolac, Permanence accueil Asolac, café après la messe, …). On voit que nos communautés paroissiales sont des lieux possibles de fraternité. Il en est de même pour les autres Eglises chrétiennes de la région.

– Vivre une situation difficile peut amener une ouverture spirituelle, une recherche de sens, le besoin de se confier à plus grand que soi. Il n’est pas rare qu’un chemin vers le Christ se dessine à ces moments-là. Nous constatons également que beaucoup de personnes, croyantes ou non, passent dans les églises en dehors des célébrations pour s’arrêter, pleurer, reprendre souffle, allumer une bougie, prier, chercher des informations, …

– Accompagner des personnes en grande fragilité est souvent l’occasion d’approfondir sa propre foi. L’Eglise a besoin de connaître la vie des plus pauvres et d’entendre leur voix pour découvrir les appels que l’Esprit Saint lui lance à travers eux.

2. Choisir

Après cette première étape, des pistes d’action ont émergé. Pour choisir celles que nous retiendrons, nous nous sommes appuyés sur des axes qui nous paraissent incontournables :

– Eviter les doublons en tenant compte de ce qui se fait déjà (dans notre paroisse, dans les autres Eglises, aux niveaux associatif, communal, …) ; nous situer en lien avec tout ce réseau.

– Viser la fraternité à vivre avec tous autant que la réponse à donner à des besoins concrets.

– Construire et soigner le lien par un accueil et une écoute gratuits tout en sachant que c’est souvent à travers une demande précise que ce lien peut prendre corps.

– Inclure dans tout projet de diaconie une possibilité de recevoir : « Personne n’est si pauvre qu’il ne puisse pas donner quelque chose de lui-même dans la réciprocité » (pape François, Journée mondiale des pauvres 2021).

3. Agir

Ce printemps, les pistes d’action retenues (voir encadré) ont été présentées à l’Equipe pastorale qui les a avalisées. Il s’agit maintenant de les ancrer dans la réalité locale, de marcher vers leur concrétisation avec les instances concernées de l’UP et avec vous toutes et tous. Nous souhaitons vraiment que le mot « effata » puisse résonner dans toute la communauté et donner naissance à davantage de fraternité vécue.

Je laisse la conclusion à une femme membre du groupe : « Pour moi, dans ce groupe, c’est déjà un chemin de donner et de recevoir. Je demande que Dieu nous donne la sagesse et l’intelligence pour bien recevoir et bien donner. Que sa grâce nous accompagne tout au long du chemin. »

A la recherche de bénévoles

Nous avons besoin de vous pour concrétiser ces projets ! Cela vous intéresse ? Merci de contacter Françoise Gariazzo au 079 813 81 35.

Projets retenus

Ces projets seront à mettre en œuvre progressivement :

- Aménager un espace accueil café à Gland un matin par semaine;

- Améliorer l’accueil dans les églises et chapelles de l’UP grâce à un panneau « Bienvenue » et des informations claires (par exemple : qui contacter en cas de difficulté, pour une demande précise, …);

- Développer la fraternité à travers un réseau de coups de main ponctuels.

Jeux, jeunes et humour – mai 2022

Par Marie-Claude Follonier

Question d’enfant

Pourquoi fête-t-on l’Ascension un jeudi ?

Tout simplement parce qu’elle est célébrée 40 jours après Pâques qui tombe sur un dimanche. Je vous laisse faire le calcul ; on arrive forcément sur un jeudi. Derrière cela, il y a toute la symbolique du nombre 40, temps d’attente et de rencontre avec Dieu au désert – pensons au Carême ou à Moïse – revivifié ici par la Résurrection de Jésus qui apporte du neuf dans notre relation à Dieu.

par Pascal Ortelli

Humour

Un handicapé sur chaise roulante conversait avec ses amis d’infortune au sujet d’une innovation dernier cri rajoutée sur sa chaise roulante électrique. Elle était en effet équipée d’un GPS.

– Vous voyez, dit-il, si je me trompe de rue, automatiquement, comme pour les voitures, j’entends une voix qui me dit : « Faites demi-tour, dès que possible. »

– Génial ! répartit l’un d’eux.

Quelque temps plus tard, un ami rencontre l’heureux propriétaire de cette chaise révolutionnaire et lui lance :

– Alors, ton GPS, toujours au point ?

– Non, je l’ai enlevé !

– Ah bon, pourquoi ?

– Chaque fois que je passais devant le cimetière, j’entendais : « Vous êtes arrivé, vous êtes arrivé… »

par Calixte Dubosson

En librairie – mai 2022

Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

Je me suis laissé aimer…

Brigitte Bédard

« Nous n’incarnons en rien l’image du bon chrétien, si cela signifie être parfait, sans faille et marcher droit. Hugues et moi, nous nous savons profondément pécheurs – la lecture de ce livre vous en convaincra – incapables d’aimer et de se laisser aimer, comme Dieu nous y invite. Ce que nous savons cependant, et qui fait que, finalement, nous sommes de bons chrétiens, dans le vrai sens du terme, c’est l’expérience d’être au quotidien démesurément et infiniment aimés de Dieu. En voici les preuves… » Avec une joie de vivre et un humour débordants, Brigitte Bédard nous entraîne dans le ménage à trois que forme son couple avec le Seigneur.

Editions Artège

Pourquoi Padre ?

Les prêtres de Padreblog

Qu’arrivera-t-il aux non-croyants après leur mort ? Pourquoi les prêtres ne sont-ils pas mariés ? Comment parler de la Providence de Dieu avec tout le mal qui arrive en ce monde ? Toutes ces questions et bien d’autres, les prêtres de Padreblog (des prêtres actifs sur les réseaux sociaux) y répondent de façon claire et précise chaque semaine sur KTO, avec un succès d’audience qui ne se dément pas. Nombreux sont ceux qui souhaitaient voir ces questions-réponses mises à l’écrit. C’est chose faite : voici un formidable outil de formation personnelle et d’évangélisation !

Editions Artège

Zita, courage et foi d’une impératrice

Gaëtan Evrard

Le destin de la dernière impératrice d’Autriche, qui, à la suite de son mari, pourrait être béatifiée est conté avec bonheur dans cette BD. Traversant tout le XXe siècle avec un courage édifiant, Zita seconda d’abord son époux l’empereur Charles d’Autriche dans son combat pour sortir l’Europe du premier conflit mondial. Veuve à 30 ans, pauvre et exilée, elle se voua à l’éducation de ses huit enfants et soutint la résistance antinazie lors du second conflit mondial. Après un très long exil, le retour de Zita en Autriche, en 1982, fut un triomphe. Une figure de femme à la foi exemplaire qui peut susciter des actions héroïques en ces temps troublés par la guerre.

Editions du Triomphe

Je ne les ai pas laissés seuls

Nicole Gillouard

Dans ce lieu de soins tendu vers l’efficacité qu’est l’institution hospitalière, Nicole Gillouard tente de faire entendre sa note discrète. Elle n’est ni soignante ni prêtre. Sa mission est d’être là, sans objectif, disponible pour celles et ceux qui le souhaitent, à l’écoute de leur demande et de leurs capacités. Avec pudeur et tact, elle dévoile les visages de celles et ceux qu’elle a accompagnés pendant ses dix années de mission au sein du CHU de Rennes. Une expérience humaine intense au contact de la fragilité et de la souffrance, mais aussi teintée d’instants d’une beauté lumineuse.

Editions Nouvelle Cité

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:

librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch

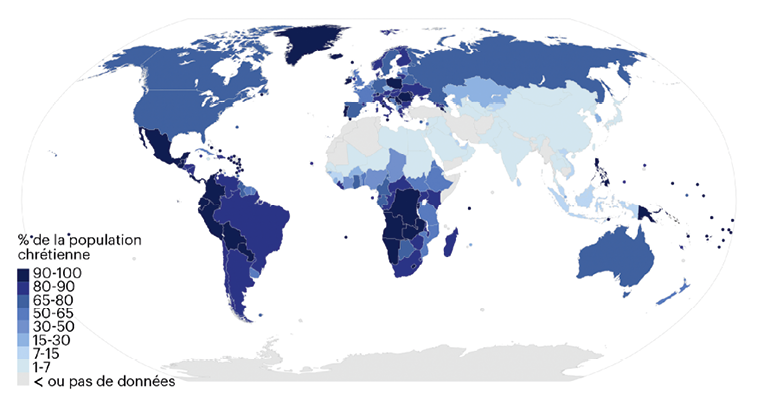

Chrétien dans un monde qui ne l’est plus ?

La société de consommation, les nouvelles technologies, mais surtout le relativisme font qu’il est de plus en plus difficile de diffuser la vérité chrétienne. Dans un monde gouverné par l’émotion, le chrétien peut-il proposer une sagesse qui demande du recul par rapport au vécu?

PAR CALIXTE DUBOSSON | PHOTOS : PIXABAY, PXHERE, FLICKR, DR

«Etre dans le vent: une ambition de feuille morte!» Cette métaphore de Gustave Thibon, écrivain et philosophe français, signifie qu’être informé de la dernière mode et la suivre est une recherche, un désir de quelqu’un vide et sec intérieurement. Autre citation, celle de Sören Kierkegaard, écrivain, poète et théologien danois: «Qui épouse l’esprit du temps sera vite veuf!» Enfin: «A force d’être dans le vent, on finit par attraper des rhumes», ajoute l’écrivain français Jean Dutourd.

Ces auteurs me sont venus à l’esprit en voyant l’évolution des phénomènes sociétaux dans le monde et en Suisse. Lors des votations qui concernent les mœurs (solution des délais, fécondation in vitro, mariage pour tous), il apparaît que l’Eglise ou ses représentants sont systématiquement désavoués. Ce qui donne l’impression que le chrétien qui suit les orientations et les recommandations des autorités de son Eglise vit dans un monde étranger à la société actuelle. Il se sent désorienté et tombe souvent dans un profond désarroi. Est-il en phase avec les réalités du moment? Est-il dans l’erreur quand il affirme ses convictions qu’une étude attentive de la Bible et de la tradition lui ont léguées? Malgré les désillusions et les déconvenues, aurait-il raison contre tous?

Toutes ces questions taraudent l’esprit de celles et ceux qui vont à l’encontre des idées reçues, ce qui fait dire à un paroissien: «L’opinion publique majoritaire regarde les choses de façon superficielle. Prenez l’exemple du mariage pour tous. Il est évident que les gens ne se sont posé qu’une seule question: doit-on permettre aux couples homosexuels de se marier civilement? Bien sûr que oui. Comment répondre non dans un monde qui veut l’égalité à tous les niveaux? Par contre le droit de l’enfant, la PMA et bientôt la GPA demandaient une vraie réflexion que peu ont entreprise.»

«Un abîme plutôt qu’un fossé»

Commentaire de calixte dubosson

Souvent dans mes allées et venues au village, je rencontrais une jeune fille fraîchement majeure. Un jour, nous avons bu un café ensemble au bistrot du coin. La conversation nous amena à parler de la gestation pour autrui.

Je lui parlai de l’animateur français Marc-Olivier Fogiel qui s’est marié avec son compagnon et qui a «commandé» deux enfants nés aux Etats-Unis, d’une mère porteuse, pratique illégale en France. Avant que je puisse dire ma totale réprobation de la GPA, elle m’adressa cette parole qui me laisse sans voix encore aujourd’hui: «C’est inadmissible que la France interdise cette pratique!» J’ai immédiatement compris que nous n’étions plus du même monde et que le fossé qui me séparait d’elle était plutôt un abîme.

Le courage d’être chrétien

«Défendre les principes fondamentaux demande aujourd’hui du courage.»

Mgr Jean-Marie Lovey

«Défendre les principes fondamentaux demande aujourd’hui du courage. Ce n’est pas parce que le vent souffle dans telle direction que toute la barque doit suivre le mouvement»: ainsi s’exprimait Mgr Jean-Marie Lovey lors d’un entretien au Nouvelliste1. Le chrétien serait-il donc un être courageux? Si l’on prend pour modèle le Christ, la réponse ne fait pas de doute. L’épisode de la femme adultère, par exemple, où il fait front contre toute l’intelligentsia de l’époque. Plus encore quand le Seigneur met les pieds dans le plat : « Au temps du prophète Elie, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Elie n’a été envoyé vers aucune d’entre elles mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. A ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, alla son chemin.»

(Lc 4, 25-28)

A la suite de son maître, le chrétien est amené à défendre des valeurs. Mais il faut d’abord dire qu’il y a une distinction essentielle à faire avant d’aller plus loin. Le chrétien d’aujourd’hui est très divers. Il y a celui qui se rend à l’église pour baptiser ses enfants ou pour se marier, mais qu’on ne revoit plus dans les autres évènements de la vie ecclésiale. Il y a celui qui s’informe sur les valeurs du christianisme en développant une conscience chrétienne éprouvée. Il y a celui qui s’engage sur le plan social ou sur le plan politique et qui vit sa foi dans un rapport direct avec Dieu sans médiation ecclésiale. Il y aurait encore tant d’autres catégories que l’on ne peut évoquer dans un si bref article. Il semble toutefois que d’après les statistiques, les opinions minorisées par les résultats des votations se trouvent dans le camp des pratiquants réguliers compris ici en tant que fidèles à la messe du dimanche et aux sacrements. Nous ne sommes plus à l’époque où le curé dictait les intentions de vote aux fidèles et c’est tant mieux. Ce n’est donc pas de lui que viendrait l’inspiration principale. D’ailleurs, une de mes connaissances m’a reproché mon silence en vue de la votation du mariage pour tous. Je lui ai répondu que dans mes conversations, j’ai clairement affirmé mon opinion, mais que le faire du haut d’une chaire serait pour moi une sorte de violation des consciences en profitant d’une audience qui n’est pas faite pour ça. Ce serait d’ailleurs plus contre-productif qu’autre chose.

1 NF 08.09 2021.

Le monde actuel

Maintenant que nous avons mieux défini l’adjectif de chrétien, il convient de le situer dans la perspective qu’il vit dans un monde qui ne l’est plus. La philosophe française Chantal Delsol n’y va pas par quatre chemins. Pour elle, nous assistons à la fin de la chrétienté. Le constat est sans appel. Et pourtant, il est teinté d’espoir ou d’espérance pour les chrétiens. Je ne parle pas du christianisme, qui n’est pas une religion perdue et qui continue à se déployer. La chrétienté, c’est la civilisation dans laquelle le christianisme apporte ses lois et ses mœurs. Et c’est ça qui est effacé depuis les années 50… D’après elle, au fil des ans, la chrétienté aurait été remplacée par le cosmothéisme: «Il s’agit d’une nouvelle croyance. Lorsque la chrétienté s’efface, elle n’est pas remplacée par rien. Il reste un pourcentage non négligeable de chrétiens. Mais les autres ne tombent pas dans le néant, ils se mettent à croire en d’autres choses. C’est une adoration du monde. C’est ce qui se développe avec l’écologie, qui est en train de devenir une religion. Cela fait partie des nombreuses tendances qui tendent à remplir le vide.»2

Ce constat semble se vérifier dans les conversations du «Café du commerce». J’entendais mes voisins de table disserter sur l’écologie. Aujourd’hui, ce n’est plus les dix commandements qui nous aident à faire un examen de conscience. Il faudra s’examiner sur le nouveau dogme qui a lui aussi ses règles: tu ne voyageras plus en avion, tu ne laisseras plus couler l’eau quand tu te laves les dents, tu n’imprimeras plus tes documents numériques, etc. Voilà les nouveaux péchés et pour ceux-là il n’y aura aucune absolution. Par contre, tricher, mentir, tromper son conjoint deviennent des péchés secondaires!

2 Chantal Delsol, La fin de la Chrétienté, octobre 2021.

«La chrétienté est finie en tant que civilisation. Je ne parle pas du christianisme, qui n’est pas une religion perdue et qui continue à se déployer. La chrétienté, c’est la civilisation dans laquelle le christianisme apporte ses lois et ses moeurs.»

Chantal Delsol

Relativisme et émotion

Un autre constat est posé par Rod Dreher, journaliste et écrivain américain dans son livre Comment être chrétien dans un monde qui ne l’est plus?3 L’auteur affirme que le monde n’est plus chrétien à cause de l’avènement de la société de consommation, des nouvelles technologies et du relativisme. «Tout cela fait qu’il est de plus en plus difficile de vivre avec la vérité chrétienne dans le monde. Dans une société de plus en plus individualiste coupée de la tradition, la seule autorité qui apparaisse comme justifiée est le moi. C’est ce que le philosophe Zygmunt Bauman appelle la société liquide. Il n’y a plus de bien commun, ce qui gouverne la politique est désormais l’émotion.»

Combien de fois n’entendons-nous pas dans les interviews, le mot relativement? «Le taux de probabilité est relativement faible. La tendance est relativement en hausse. » Et la réponse aux questions est souvent: «Oui et non.» Difficile dans ces conditions de faire émerger une vérité! Pourtant, si l’on prend la question de l’existence de Dieu, il faudra dire oui ou non. L’un aura tort, l’autre raison. Il n’y aura pas de juste milieu.

Rod Dreher ajoute: «Je crois que les chrétiens doivent aller dans le monde. Mais dans un monde postchrétien, hostile au christianisme, je crois qu’il faut avoir une foi solide, appuyée sur une formation intellectuelle. On ne peut pas aller au combat désarmé!»

«Soit on est dans le vent, soit on crée le courant», disait souvent le regretté Mgr Joseph Roduit. N’y a-t-il pas ici un

vent d’optimisme que tout baptisé conscient de sa responsabilité dans l’avènement d’un monde plus juste et fraternel est invité à faire souffler? Comme le dit le psaume 36, 3-4: «Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle; mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton cœur.»

3 Artège.

Charrat : Journal du mois de février !

Les groupes d’enfants en chemin vers un sacrement ont vécu quelques mercredis soir la messe avec la communauté. Les enfants ont déposé un cœur avec leur nom permettant ainsi aux personnes qui passent dans notre église de prier pour eux.

Ce qui reste de la beauté

TEXTE ET ILLUSTRATION

PAR CLAUDE AMSTUTZ

Chacun de nous est à l’image de Dieu, et chacun de nous est semblable à une icône endommagée. * Cet éclairage du métropolite Antoine Bloom prend un relief tout particulier en cette période de préparation aux fêtes pascales, marquées il est vrai par la fin programmée de la pandémie, mais aussi par les nuages sombres qui pèsent sur l’équilibre géopolitique et humain aux frontières de l’Europe. L’allégresse et l’accablement.

Cette ambivalence sociétale, n’est-elle pas en quelque sorte, le miroir de notre être profond ? Il faut ainsi bien admettre que souvent – même si nous ne passons pas aux actes – la face endommagée de notre personne occupe tout l’écran, surtout face à celle, éblouissante et parfaite du Christ. Indignes, ou pas de niveau, le sommes-nous vraiment ?

Sur le chemin de ce bel Amour éternellement recommencé, si nous en restons là, nous risquons bien d’abîmer, voire d’effacer le message central du Fils de l’Homme par lequel cette histoire d’amour incarnée entre Dieu et les hommes a commencé : « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » (Jn 17, 26)

Selon les parcours sinueux de nos existences jalonnées peut-être de blessures, de rejets ou de hontes, ce travail de réparation semble parfois bien long, voire impossible à vues humaines. Et pourtant, les Ecritures peuvent nous y aider ; l’Eglise aussi, par ses prêtres de bon conseil, voire le voisin imprévu assis près de nous à la messe, ou un ami de toute confiance. Sans oublier les sacrements de la Réconciliation et de l’eucharistie.

Un de mes amis m’avoua un jour être toujours contrarié et réticent avant une confession, mais toujours la joie au cœur et libéré après l’absolution… ! Il peut s’en suivre un ardent désir de recoller au regard bienveillant sur les autres, ayant fait la paix d’abord avec soi, par ce formidable élan venu du Christ Lui-même.

Si l’on nous donnait une icône endommagée par le temps, les événements, ou profanée par la haine des hommes, nous la traiterions avec tendresse, avec révérence, le cœur brisé. C’est à ce qui reste de sa beauté, et non à ce qui est perdu, que nous attacherions de l’importance. *

Tel est le regard même de Jésus qui traverse notre pays de l’ombre et nous partage cette folie contagieuse qui veut habiter chaque chrétien qui se sait enfin aimé de Quelqu’un et accepte d’être conduit, rendu meilleur par l’Esprit Saint !

* Antoine Bloom, dans : Guy Gilbert, Mes plus belles prières (Philippe Rey, 2008)

Etre chrétien dans un monde qui ne l’est plus?

Comment être chrétien dans un monde qui ne l’est plus? Le thème du mois résonne douloureusement avec l’actualité. A l’heure où je vous écris, l’Ukraine est brutalement envahie depuis 7 jours: décréation et désolation d’un unique peuple, les Slaves orientaux, pourtant baigné de christianisme orthodoxe.

Des propositions…

PAR MYRIAM BETTENS

Photo : DR

… pour donner du sens à son assiette et…

… aider des jeunes à rebondir en mangeant un burger

Une roulotte est installée en plein milieu de la zone industrielle de Plan-les-Ouates. On peut y manger de classiques burgers, également végétariens, et du fish and chips. Rien d’extraordinaire ? Juste de la nourriture qu’on mange sur le pouce à la pause de midi ? La différence avec un food truck classique, c’est l’absence de prix… Ici, chacun paie ce qu’il peut afin d’offrir aux plus démunis la possibilité de manger un repas chaud. L’affaire naissante parvient à tourner grâce aux dons et aux personnes disposées à payer leur repas un peu plus cher. Cerise sur le burger : Francesco Giammarresi, fondateur de l’Action populaire intercommunautaire (API) et gérant de ce restaurant roulant, propose des places de stage à des personnes désireuses de rebondir. Où les trouver : tous les jours au Champ-des-Filles 5, à Plan-les-Ouates.

… manger « gastro » tout en favorisant l’inclusion sociale

Au Refettorio Geneva, les clients financent un repas identique au leur pour des personnes qui n’ont pas les moyens de s’en offrir un décent. Concrètement, le midi, la clientèle est payante, tandis que le soir, elle est adressée au restaurant par diverses associations d’entraide genevoises telles que Partage, l’Armée du Salut, Carrefour-Rue, La Caravane sans frontières, Le Bateau Genève ou Camarada. Ce principe de solidarité gastronomique, beaucoup plus répandu en Italie et en France, avec les cafés et repas « suspendus », a été importé par Walter el Nagar. Ce dernier a ouvert le premier restaurant du genre en Suisse à la fin janvier. L’établissement est également actif dans la durabilité et le zéro gaspillage alimentaire. Pour s’y rendre : Rue de Lyon 120.

… déconstruire les stéréotypes sur la surdité

Un projet novateur de restauration, pour faire évoluer les mentalités, a récemment ouvert ses portes à Genève. Baptisé de l’onomatopée servant à décrire le bruit de moteur d’une voiture, le restaurant Vroom est entièrement géré par des personnes sourdes ou malentendantes. Inclure le handicap dans des espaces de vie, tels que les restaurants, représente ici un premier pas pour lutter contre les discriminations causées par l’inégalité d’accès à la formation et le manque d’informations. Chez Vroom, les clients sont par exemple invités à découvrir la langue des signes en échangeant avec le personnel. Tout l’espace a été conçu de manière à favoriser le contact visuel et la communication (signée ou pas). Maintenan, il ne reste plus qu’à passer à l’étape de l’expérience gustative… et visuelle. Où les trouver : Rue des Rois 13, horaires sont du lundi-jeudi : 6h30-01h, vendredi : 6h30-02h et samedi : 18h-02h.

Nettoyage de printemps

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTOS: DR

On ne peut pas dire que les épinards soient le plat préféré des enfants… Or, le Jeudi saint on n’y coupe pas et on vous dit pourquoi.

Sous nos latitudes, le jeudi précédant Pâques est appelé Jeudi saint, logique me direz-vous. Il marque le début du Triduum pascal, c’est-à-dire les trois jours de Pâques célébrant la Passion et la Résurrection de Jésus. Il commémore aussi l’institution par Jésus-Christ du sacrement de l’Eucharistie, lors de son dernier repas avant son arrestation. Quant aux épinards? On y vient!

Ce jeudi n’est «saint» que dans les langues romanes et en anglais. Dans les pays scandinaves et en néerlandais, il sera «blanc» ou «pur», en relation à la couleur liturgique de cette fête. Dans les régions germanophones, on nomme ce jour Gründonnerstag, littéralement: «Jeudi vert». Cette appellation est attestée déjà depuis le XIIIe siècle, bien que son origine ne soit pas claire. L’explication la plus courante fait intervenir la racine latine de ce nom, Dies viridium, le «jour des verts». Il désignerait les personnes libérées de leurs péchés par la confession et l’absolution, qui étaient ainsi renouvelées, redevenues du «bois vert» selon la compréhension de l’Evangile de Luc. Cette interprétation semble n’être apparue qu’au XVIIe siècle. Plusieurs thèses s’affrontent pour expliquer l’origine de cette appellation.

Le canon du rite romain prévoit le blanc comme couleur liturgique du Jeudi saint, or il n’existait pas de réglementation en la matière avant le XVIe siècle. Il est donc possible que ce nom de Gründonnerstag soit né de l’utilisation du vert lors de la liturgie. Une autre interprétation dérive ce nom du terme greinen, les pleurs et gémissements des pénitents du Jeudi saint auraient donné, par réinterprétation étymologique populaire, Grüner Donnerstag, puis l’appellation actuelle. La dernière justification en appelle à la coutume, attestée depuis le XIVe siècle, de manger des légumes particulièrement verts et des herbes nouvelles le Jeudi saint. A la fois conforme aux prescriptions du jeûne de Carême, elle était aussi liée à l’idée préchrétienne selon laquelle cela permettait de «nettoyer» le corps des impuretés accumulées et d’absorber la force du printemps. Aujourd’hui encore, dans de nombreuses régions germanophones et en Alsace, il est d’usage de manger «la soupe du Jeudi saint» ou… des épinards accompagnés d’un œuf.

Recette: Soupe aux herbes printanières du Jeudi saint

| Temps de préparation | Temps d’attente | Portions |

|---|---|---|

| 30 minutes | 30 minutes | 4 |

Ingrédients

- 1 oignon

- 1 cuillère à soupe de beurre

- 2-3 pommes de terre

- 1 litre de bouillon de légumes

- Une grosse poignée: d’orties, d’herbe aux goutteux, d’achillée millefeuille, de dent-de-lion, d’ail des ours, de lierre terrestre, de plantain lancéolé, d’oseille et de roquette

- 100 ml de crème fraîche

- Sel

- Poivre

- Jus de citron

- Noix de muscade

Préparation

- Emincez l’oignon et faites-le chauffer avec le beurre dans une marmite à soupe.

- Coupez les pommes de terre en petits morceaux, ajoutez-les aux oignons et laissez mijoter un peu.

- Déglacez les légumes avec le bouillon de légumes et laissez-les mijoter doucement pendant 10 minutes.

- Lavez les herbes et les hacher finement. Ajoutez-les à la préparation et laissez la soupe infuser pendant 5 bonnes minutes, sans la faire bouillir.

- Ajoutez la crème et réduisez la soupe en purée à votre convenance.

- Salez et poivrez puis ajoutez de la muscade et du jus de citron selon vos goûts.

Astuce

Si vous ne trouvez pas dans votre jardin ou au marché les herbes mentionnées plus haut, vous pouvez aussi les remplacer par d’autres ingrédients de cette liste dans les mêmes proportions: ciboulette, chou, épinard, persil, poireau, cresson, mâche, jeunes feuilles de cassissier ou de groseillier ou de groseillier à maquereau, jeunes feuilles de sureau noir.

L’art-thérapie… un chemin de guérison intérieure

Orange, bleu, jaune, vert, rouge… cercles, lignes, spirales, formes… joie, tristesse, colère, angoisse… déprime, perte de sens, deuil, séparation, licenciement, maladie, quête existentielle ou spirituelle… amélioration, libération, guérison, transformation, réponses, solutions… Voilà des mots clés propres à l’art-thérapie. Des termes qui reviennent souvent dans les échanges entre l’art-thérapeute, Marianne Boisset, et les personnes qu’elle accompagne dans sa pratique privée ou institutionnelle.

PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL TORNAY

PHOTOS : DR

Marianne, comment en êtes-vous arrivée à l’art-thérapie ?

Marianne, comment en êtes-vous arrivée à l’art-thérapie ?

J’aime apprendre et comprendre. J’aime comprendre et partager. J’aime partager et apprendre. J’aime les « cœur à cœur » et l’avancée des âmes sur leur chemin de Vie. Depuis toujours, la question de l’humain et de son fonctionnement me passionne. J’ai beaucoup lu et fait diverses formations en lien avec la psychologie, la théologie, la spiritualité, la relation d’aide, le cheminement personnel et l’accompagnement en fin de vie. J’ai également toujours aimé m’exprimer par la créativité. Un beau jour, tout s’est mis en place et la profession d’art-thérapeute est arrivée comme une évidence dans ma vie. Actuellement, j’ai une pratique privée dans mon atelier d’art-thérapie, l’Atelier Joze qui se trouve à Martigny et j’ai également un engagement auprès de l’Hôpital du Valais dans le service des soins palliatifs de l’hôpital de Martigny dont je suis membre de l’équipe interdisciplinaire.

Mais qu’est-ce que l’art-thérapie ?

L’art-thérapie est une méthode d’accompagnement de la personne qui propose une prise en charge thérapeutique. Par diverses techniques liées à la créativité, cet accompagnement permet une extériorisation des émotions, des sentiments, des ressentis et offre ainsi la possibilité de se reconnecter à son intériorité. Exprimer ce qu’il y a dedans permet de comprendre ce qui s’y passe. Il devient alors possible de dépasser ses blocages et de transformer en douceur ce qui demande à l’être. L’art-thérapie est un moyen efficace pour travailler ses conflits, ses questionnements, ses difficultés. Elle permet de découvrir les solutions qui restaurent la confiance et l’estime de soi en rétablissant l’équilibre perdu ou fragilisé par des circonstances particulières, telles que le deuil, la séparation ou la maladie.

Comment est-ce que ça se passe ?

L’art-thérapie propose l’expression de soi à travers divers matériaux et techniques : peinture, dessin, argile, plâtre, fusain, collage, images, conte, écriture, etc. Le processus créatif amène des prises de conscience qui permettent une transformation. Libérée des croyances limitantes, des schémas répétitifs, de ce qui l’encombre, la personne peut alors progresser plus légèrement et plus allègrement en découvrant ses potentiels pour aller vers une meilleure version d’elle-même.

Quels en sont les effets ?

Un accompagnement art-thérapeutique s’envisage dans le sens d’une quête identitaire et propose à la personne d’aller à la rencontre d’elle-même, de découvrir d’autres aspects de son être, de puiser dans ses propres ressources et d’utiliser ces nouvelles énergies pour dépasser les difficultés et avancer vers le mieux-être. Les effets mesurables sont nombreux et divers : baisse ou disparition de l’angoisse, meilleure compréhension et gestion des émotions, rétablissement de la confiance et de l’estime de soi, diminution ou disparition de certains symptômes physiques (mal de vente, de tête, douleurs diverses, etc.), apaisement, reconnexion à la joie de vivre, au mieux-être, etc. La liste n’est pas exhaustive.

A qui s’adresse l’art-thérapie ?

L’art-thérapie s’adresse à tous les âges, des enfants de 4 ans jusqu’aux personnes qui se trouvent dans le grand âge. Aucune connaissance ou compétence artistiques ne sont nécessaires. Dans ma pratique privée, je reçois des enfants, des jeunes et des adultes de tous âges. Dans l’unité des soins palliatifs où j’interviens également, je prends en charge des personnes avec des difficultés liées à la maladie ou je les accompagne dans leur fin de vie. Je suis également les familles dans leur processus de deuil. J’ai aussi eu un engagement dans un EMS auprès des personnes âgées. A plusieurs reprises, je suis intervenue dans des classes, ainsi qu’auprès d’associations.

Quand y avoir recours ?

Les demandes de prises en charge sont motivées par des difficultés qui nécessitent un soutien thérapeutique momentané : stress, déprime, manque de confiance en soi, sentiment d’abandon, difficultés relationnelles, perte de sens, détresse émotionnelle, deuil, séparation, troubles anxieux, crise existentielle, questions autour de la mort, etc.

La pandémie que nous traversons et sa kyrielle de mesures restrictives ont eu un impact négatif très fort sur tout le monde. Nous avons tous été touchés à divers degrés. Certaines personnes s’en sortent très bien, d’autres peinent : absence de motivation, d’envie de vivre… Ici encore, l’art-thérapie offre une possibilité de dire et de se dire, pour préserver la santé mentale, rétablir la confiance en soi et en la vie, se reconnecter à son essentiel.

Est-ce que des ateliers auront bientôt lieu ?

Oui, j’anime avec une amie thérapeute, Nathalie Getz, des ateliers d’écriture créative où les techniques d’art-thérapie sont utilisées pour amener une écriture spontanée. Nous explorons les grandes étapes de la vie : enfance – adolescence – âge adulte – grand âge en les parcourant sous des angles inhabituels. Nous proposons un voyage autobiographique à la quête du merveilleux qui se trouve au fond de chacune, chacun et qui attend de venir à jour par le chemin des mots.

Prochains ateliers d’écriture:

Les lundis soir de 19h à 21h30

25 avril puis 2-9 et 16 mai 2022 à Martigny

et le week-end des 11 et 12 juin 2022 à Sion

Détails et infos : www.atelierjoze.com ou 079 314 24 84

Impressionnant !

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTOS : PASCAL VOIDE

Commentaire

Solidarité jamais démentie

Par Frédéric Monnin

Choqué, atteint au plus profond de ma sensibilité… Ces sentiments m’ont envahi à la vue, lors du confinement, de ces files d’attente interminables de gens démunis en quête de nourriture. A Genève !

Emu, mais certainement pas incapable d’agir, car il m’était insupportable, en tant que chrétien, de rester les bras ballants devant cette pauvreté que cette Genève si riche donnait à contempler au reste du monde. Ce virus mettait en lumière une misère que, jusqu’alors, on cachait tel une maladie honteuse.

J’ai donc pris mon téléphone, appelé quelques amis que je savais impliqués dans les distributions de nourriture aux Vernets ou au sein de la Pastorale de rue, et j’ai lancé un appel, conjointement sur ma page Facebook, et par les moyens de communications de la paroisse Saint-Paul. Et les dons sont arrivés : quelques-uns sous forme de versements d’argent, mais beaucoup d’autres en vêtements, nourriture, produits d’hygiène et cartes cadeaux.

Le plus formidable dans cette aventure ? C’est que, aujourd’hui encore, nos fidèles sont encore et toujours solidaires des plus pauvres, et les heures sombres que nous vivons sont un appel réitéré du Christ souffrant : il a étendu ses bras sur la croix pour embrasser le monde, à nous maintenant d’ouvrir les nôtres, pour mieux accueillir nos sœurs et nos frères désemparés, privés de toit, privés de tout.

La solidarité est un acte qui révèle le cœur des donateurs et donatrices, mais aussi leur désir de pallier à la peur qui étreint, à l’angoisse qui secoue et à l’incertitude du lendemain devant les événements affligeants qui meurtrissent des voisin.e.s.

Pas une paroisse ou communauté d’Eglise n’a oublié d’ajouter sa part à l’aide et l’assistance des Ukrainiens et Ukrainiennes. Il y a peu encore, personne ne parlait de ce grand pays européen ; aujourd’hui, comme l’a dit le Nonce en Grande-Bretagne au nom du pape François : « Nous sommes tous Ukrainiens. »

D’autant plus que depuis novembre travaille parmi nous un prêtre de rite byzantin, catholique, marié, Sviatoslav Horentskyi – son portrait avait été publié dans le numéro de décembre dernier.

Curé des deux communautés ukrainiennes à Genève et Lausanne, il est également au service de l’Unité pastorale La Seymaz. Il a appris le rite romain et se lance désormais seul pour présider des célébrations dans nos églises de la région.

Il n’y aurait pas assez de pages pour décrire les élans concrets de solidarité dont vous, paroissien.ne.s,

lecteurs et lectrices, avez témoigné au cours des dernières semaines au Père Sviatoslav ; et vous serez heureux de savoir que les biens, médicaments et autres denrées non périssables, sont acheminés tant bien

que mal aux frontières auprès de qui en a besoin.

La prière de ces derniers temps a également été alimentée par le mot « Ukraine », mais aussi « Paix » !

Ce temps de Carême qui va exploser de joie dans le souvenir et la célébration de la Résurrection n’aurait pas de sens si nous ne croyions pas que « mort et résurrection » est le paradigme central de notre foi, de notre vie, de notre espérance.

Modestement, fidèlement, inlassablement, restons vigiant.e.s et solidaires, en paroles, prières, pensées et actes, avec les victimes de tous les conflits : Tigray, Myanmar, Colombie, et – malheureuesement ! – j’en oublie. Et pour faire écho aux paroles de Paul VI à l’ONU : « Plus jamais la guerre ! »

Parcours Théodule… un sacré chemin !

Trois personnes de la paroisse de Martigny, Fabienne Seydoux, Stéphanie Fracheboud et Rafaela Nigg vont terminer bientôt la formation Théodule qui prépare ceux et celles (celles surtout !) qui vont collaborer dans les paroisses du diocèse pour la catéchèse et la diaconie. Fabienne et Stéphanie nous partagent leurs impressions et leurs expériences.

PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOISE BESSON

PHOTOS : DR

Pourquoi j’ai commencé cette formation ?

Fabienne : Je suis ce que l’on appelle une « recommençante ». Après m’être éloignée de la religion catholique pendant près de 30 ans, une expérience très particulière m’a ramenée vers Dieu et donnée un désir ardent de le connaître davantage. De plus, comme bien souvent avec les recommençants, la vie ecclésiale ne semblait pas répondre à mes attentes. Ainsi au lieu de continuer à me plaindre des manquements que je constatais, j’ai décidé de me mettre au service de ma paroisse. Le parcours Théodule s’est présenté comme la formation idéale pour moi, car elle me permettait non seulement d’acquérir des notions théologiques de base, mais également de la pratique.

Comment se déroule cette formation ?

Cette formation est assez exigeante, car elle se déroule sur trois ans. Elle est constituée de cours (un soir par semaine durant les périodes scolaires), de journées d’approfondissement et d’un stage pratique réalisé dans un domaine pastoral particulier. Mais l’investissement en vaut la peine, car cette formation est passionnante et très enrichissante.

Ce que cela m’a apporté

En tant qu’enseignante au cycle d’orientation depuis plus de 20 ans, j’aurais pu opter pour la catéchèse, mais je me sentais appelée à autre chose. Mon désir de découverte a été plus que comblé ! Mon stage pratique ayant pris une tout autre tournure que prévu, je me suis retrouvée à m’engager dans divers secteurs, ce qui m’a permis de découvrir ma paroisse, d’apprendre son fonctionnement et de faire connaissance avec ses paroissiens qui, soit dit en passant, sont charmants et attachants. J’ai donc eu l’occasion de m’occuper du groupe des BCBG (des jeunes de 12 à 16 ans ayant fait leur confirmation), des servants de messe, d’un atelier pour les plus petits au Bourg, de l’atelier de la Parole. J’officie également comme aide-sacristine, auxiliaire de l’eucharistie, lectrice et suis secrétaire du Conseil de communauté. Le fait de m’être engagée dans des domaines que je ne maîtrisais absolument pas, m’a fait sortir de ma zone de confort. Certaines expériences n’ont pas toujours été faciles à vivre, mais elles constituent une belle école de vie qui m’ont permis de travailler le savoir-être en plus du savoir-faire…

Les ateliers de la Parole

Stéphanie : Je me suis engagée dans le parcours Théodule pour faire de la catéchèse dans le cadre de la paroisse. J’avais commencé à en faire avec la première de mes filles puis j’ai eu envie de continuer et je suis restée dans l’équipe… Actuellement, j’anime les ateliers de la Parole. C’est vraiment riche, on prépare les textes et on se laisse surprendre par les questions ou les réflexions des enfants… Ils ne voient pas du tout les choses comme nous ! Je me souviens de la discussion autour de la parabole « des ouvriers de la onzième heure » : pour les enfants, c’était normal que ce soit le chef qui décide et si celui qui n’a travaillé qu’une heure a faim, il doit recevoir ce qu’il faut pour manger ! Ils ont le don de comprendre et ils ne se rendent pas forcément compte de la profondeur de leur réflexion… J’ai beaucoup de plaisir à animer ces ateliers !

Richesse du parcours Théodule

Le parcours Théodule m’a apporté un certain « bagage » car j’ai vraiment démarré cette formation avec l’enseignement catéchétique de mon enfance. Pour moi tout était nouveau et enthousiasmant : les cours de liturgie, les cours bibliques donnés par des intervenants formidables comme Monique Dorsaz ou Vincent Lafargue… Vraiment, ces personnes sont de « l’or en barre » !

Moi qui ai une formation de libraire, je me suis passionnée pour l’étude des textes bibliques et quand on y ajoute la dimension de la foi, c’est magnifique ! Il y a des textes sur lesquels on aurait pu rester des mois… Ce qui est génial avec la Bible, c’est qu’on ne pourra jamais se dire : « C’est bon, il n’y a plus besoin de creuser, on a fait le tour ! » Il n’y a pas beaucoup de livres qui peuvent se targuer de ça…

Dans la formation, on est presque toutes des mamans et c’est souvent le parcours de nos enfants qui nous ont « ramenées » à l’église, c’est grâce à eux qu’on fait un bout de chemin en plus… Entre nous, dans nos rencontres, on discute beaucoup et c’est une chance, on échange sur nos expériences, nos pratiques qui peuvent être différentes d’une paroisse à l’autre, c’est très enrichissant !

Et vous ?

S’il y a des personnes qui souhaitent s’engager dans ce parcours, je peux leur dire qu’il faut oser ! Le parcours est exigeant, nourrissant, mais il n’est pas hors de portée, il est accessible à tous. De plus, on se sent en Eglise, on a en commun d’avoir beaucoup reçu et de souhaiter redonner quelque chose. J’encourage vraiment celles et ceux qui hésitent à faire le pas !

Plus d’informations sur cette formation sur https://www.catesion.com/theodule/

L’appel du curé

par Jean-Pascal Genoud

C’est pour moi un profond motif de joie et de reconnaissance de voir des personnes qui disent « oui » à un appel à s’engager en Eglise et à accepter de se former. Dans le contexte difficile d’une prise de distance de beaucoup de baptisés par rapport à la communauté chrétienne, comment ne pas être réjoui (et presque étonné !) qu’il soit possible, pour un secteur pastoral comme le nôtre, d’accompagner trois étudiantes au parcours de formation que le diocèse a mis en place ?

Le parcours Théodule offre un long chemin de trois ans, un chemin de découverte et d’approfondissement de la foi, par des cours du soir où peuvent être réexplorées les ressources que sont la Parole de Dieu et la pensée de l’Eglise. Les étudiants voient s’ouvrir des fenêtres sur d’immenses champs de connaissance, mais ils peuvent aussi faire l’expérience, dans une ambiance fraternelle et joyeuse, d’une équipe qui partage et où l’on se porte les uns les autres pour mieux avancer.

Membre du comité de la formation Théodule, je peux voir de près le soin avec lequel les formateurs font tout pour s’adapter aux besoins des personnes. C’est une recherche constante, appliquée pour établir les passerelles entre les personnes qui se forment et le passionnant dépôt dont dispose l’Eglise.

Mon vœu le plus cher serait de trouver à nouveau trois ou quatre candidats pour le prochain parcours qui commencera en 2024. Il est vital pour notre communauté paroissiale d’investir dans la formation. L’appel est lancé !

La foi au service de la vie

Avec une option pédagogique enracinée dans l’incarnation du Christ, l’équipe de la Formation de l’ECR, a rejoint la catéchèse et le catéchuménat dans une seule entité depuis septembre 2021. Elle contribue activement au développement des compétences des agents pastoraux, prêtres, laïcs et bénévoles œuvrant au service de l’Eglise, ainsi que de toute personne désireuse d’en apprendre davantage sur la foi et l’Eglise.

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTO : SERVICE FORMATION ECR

«Le profil des gens à qui s’adresse la Formation a beaucoup évolué et les demandes sont aujourd’hui plus spécifiques», indique Bruno Fuglistaller. Alors qu’à l’origine il s’agissait surtout de former les agents pastoraux, prêtres et laïcs tout en offrant quelques propositions ouvertes à tous, actuellement le panel de formations proposées s’est élargi, tout comme le public à qui elles s’adressent.

«Nous rencontrons de plus en plus de participants qui désirent connaître les fondements de la foi chrétienne, car il n’y a pas eu de “socialisation ecclésiale” préalable. D’autres sont bouleversés parce que l’Eglise, en tant qu’institution, n’a pas accompagné le changement sociétal. Dès lors, ils demandent s’ils veulent continuer à être chrétiens. Il y a quelque chose de l’ordre de la foi personnelle, mais il y a aussi un vrai questionnement sur l’appartenance institutionnelle», poursuit Guillermo Kerber. Ils ont, par exemple, organisé des parcours de formation pour les auxiliaires de l’eucharistie, sur l’histoire des Eglises genevoises ou encore des ateliers pour approfondir les structures de l’Eglise dans le diocèse et le rôle que chaque chrétien peut y jouer.

Les deux théologiens sont également actifs dans l’enseignement à l’Atelier œcuménique de théologie (AOT) dont chaque volée accueille une soixantaine de participants. Ils suivent, durant deux ans, des cours donnés par des enseignants catholiques, protestants et orthodoxes. « A l’AOT et dans d’autres formations théologiques que nous proposons, nous enseignons la manière de susciter les bonnes questions. Faire théologie c’est ça ! » lance Guillermo Kerber avec emphase. La théologie n’est pas destinée uniquement aux académiciens et aux religieux, bien au contraire. Bruno Fuglistaller abonde : « L’expérience humaine peut à la fois témoigner et découvrir la présence de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. »

Au service, mais comment ?

Qu’est-ce que l’« option pédagogique enracinée dans l’incarnation du Christ » ?

Bruno Fuglistaller : La foi ne se situe pas en dehors de la vie. Le Christ s’est incarné, il a accepté de courir le risque d’être un Homme, d’entrer dans l’Histoire. L’expérience humaine peut à la fois témoigner et découvrir la présence de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. Cette option pédagogique essaie d’établir le lien entre la foi et la vie. Cela, en portant un regard sur le monde qui révèle la présence de Dieu, son action, l’attente que cette présence suscite et la manière d’y répondre.

Quel « service » apportez-vous aux catholiques genevois dont on ne se rend pas compte ?

BF : Il permet ou aide des femmes et des hommes à prendre des responsabilités pour que l’Eglise soit présente dans différents lieux, tels que les aumôneries ou lors de funérailles, par exemple. Cela leur permet d’être une présence d’Eglise autre que des prêtres ou des agents pastoraux professionnels.

Guillermo Kerber : Le Service de formation n’est pas limité aux frontières cantonales. Nous avons de nombreuses collaborations en dehors de Genève et de Suisse. C’est aussi une façon de montrer la catholicité de l’Eglise, à comprendre dans son sens premier d’universalité.

« Qui dites-vous que je suis ? »

La manière dont je considère la personne de Jésus détermine la manière dont je vis ma vie, opère des choix, prends des décisions, appréhende les relations, affronte les difficultés, mais aussi la façon dont je conçois la mort, la vie éternelle. Il s’agit de la question la plus importante. Jésus interpelle ses disciples: «Qui dit-on que je suis?» Puis, il s’intéresse à connaître leur propre perception: «Et vous, qui dites-vous que je suis?» (Mt 16, 15)

Le sujet est difficile

« Ah mais en fait vous aussi vous croyez en Dieu ?! »

Il y a peu j’ai appris lors de retrouvailles entre amis qu’en fait, sans qu’aucun de nous soit au courant, nous étions tous croyants. Je ne l’aurais jamais pensé, et pour cause, nous avions toujours évité le sujet. Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile d’affirmer sa foi, dans la vie de tous les jours.

Il y a la peur d’être pris pour un extraterrestre.

La flemme de devoir répondre pour la énième fois à : « Qu’est-ce que tu penses des croisades ? »

Alors, peut-être qu’on peut essayer de témoigner de notre foi par une vie exemplaire.

Mais il faut se rendre à l’évidence si on n’en parle jamais nous sommes invisibles.

Le fait de l’avoir dit une fois ne fait pas tout non plus, une fois le moment de surprise passé l’affaire est en général rapidement enterrée. La plupart des discussions sur le sujet se terminent par : « On veut bien que tu sois croyant, mais nous ça ne nous intéresse pas ».

Jusqu’au jour où l’on est consulté, à propos d’une vidéo YouTube sur une communauté Mennonites en Bolivie: «Toi qui es croyant tu en penses quoi ?»

Le point d’accroche est maigre, le sujet difficile, mais avec de la patience, à force d’en parler, peut-être un jour arrivera-t-on à quelque chose.

«Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile d’affirmer sa foi, dans la vie de tous les jours.»

Simon Moerschell