La première rencontre du décanat de Fribourg dans le cadre du cheminement synodal a dépassé toutes les espérances des organisateurs. Près de 120 participants, de tous âges et de tous milieux, se sont réunis le samedi après-midi 22 janvier au Werkhof autour du thème « une Église qui s’interroge ».

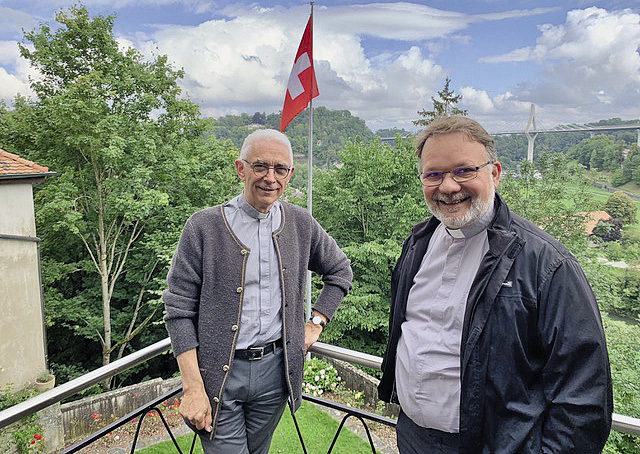

TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD BOVIGNY

« Ce n’est pas le bureau des revendications, mais un chantier en construction », a lancé l’abbé Philippe Blanc, en introduisant la rencontre, avant de présenter les animateurs et de clore ses propos. Car cet après-midi-là, la parole est d’abord donnée aux participants. Ceux-ci se sont réunis tant bien que mal par groupes d’environ dix dans tous les coins de la salle, à la cuisine ou dans le corridor. Transportés symboliquement dans une montgolfière, ils ont relevé les lourdeurs qui empêchent l’Église d’avancer et les courants qui la transportent.

Les synthèses exprimées dans la mise en commun qui a suivi, sous la conduite de Raphaël Pomey, ancien rédacteur en chef de La Télé VD-FR, et du sociologue Philippe Gonzalez, relèvent bien davantage de croyants déjà engagés dans l’Église que de personnes en marge. Plusieurs participants ont ainsi exprimé leur souffrance face à l’absence de transmission de la foi entre les générations ou le manque de liens fraternels dans leurs communautés. D’autres estiment que le langage ecclésial reste trop spécialisé. « On est loin des jeunes, il faut aller vers tous, en particulier vers les éloignés », ont affirmé quelques groupes. Pour d’autres, les préjugés, les divisions et les jugements empêchent l’Église (et même les Églises) d’avancer, tout comme les turbulences qui la traversent parfois et qui ont été trop souvent cachées. Des groupes ont également relevé des messes pas assez festives ou encore les « critiques négatives et peu constructives » que l’on entend souvent, dans la presse, comme dans la population.

Des signes d’espérance

Mais les signes d’espérance et les propositions ont été encore plus nombreux et ont même parfois contrebalancé certaines lourdeurs. Ainsi plusieurs groupes ont affirmé apprécier les initiatives d’entraide et les signes d’ouverture apparus dans leurs paroisses. D’autres ont défini l’Église comme un lieu de diversité magnifique, où l’on se sent « en famille ». Et pas seulement au sens figuré. Car « la famille reste la première Église, même s’il y a souvent rupture avec les adolescents et les jeunes ».

Parmi les propositions, le développement de l’engagement des bénévoles a été souligné, de même que l’importance de rejoindre les personnes plus marginalisées, chez qui le langage ecclésial ne passe pas. Mais « malgré les difficultés et les scandales qu’elle a traversés, l’Église est toujours là », a relevé un rapporteur de groupe.

De nombreuses autres expressions se sont fait entendre, comme davantage d’Évangiles vécus, une invitation à aller vers les autres et se mettre à leur écoute, ou encore devenir une Église de proximité.

Transmettre le trésor de la foi

Au terme des comptes-rendus de groupes, deux témoins désignées et un spontané ont exprimé comment ces paroles ont résonné en elles et en lui.

La catéchiste Élisabeth Piller a notamment mis en garde contre « le venin du jugement qui étiquette les autres » et a insisté sur « l’importance de transmettre le trésor de la foi ». Avant de lancer cet appel : « On a tout dans notre tradition, pourquoi chercher ailleurs ? »

Sœur Maguy Joye, conseillère provinciale des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, a ressenti la présence du Christ dans les groupes de partage. Elle a souligné l’importance de la participation de tous et a proposé

de prendre le temps de s’arrêter, de rencontrer les personnes et surtout de « les regarder ». « Mettons-nous en marche », a-t-elle invité.

Remplaçant au vol un autre intervenant, Serge Ignatovitch a avoué qu’il craignait de voir une trop grande dispersion, mais a finalement apprécié les dialogues très riches dans les groupes et a invité à respecter la diversité.

« Nous avons péché contre l’optimisme ! », a lancé Philippe Blanc devant cette affluence qui a surpris les organisateurs, avant d’annoncer que la prochaine rencontre aura lieu à la maison paroissiale de Saint-Pierre, plus vaste, qui permet aussi d’accueillir les groupes dans des petites salles.

Et la suite ? « Ce soir, il n’y aura pas de conclusion, mais des ouvertures », a relevé le curé modérateur de l’UP Notre-Dame, en demandant aux personnes présentes d’inviter d’autres participants aux prochaines rencontres.

Les synthèses des expressions des groupes seront envoyées à l’évêque du diocèse, qui a chargé une équipe de les récolter et de les synthétiser à nouveau, avant de les faire parvenir au Vatican, la démarche synodale ayant été lancée par le pape pour l’ensemble de l’Église.

Participer au cheminement synodal

La dernière rencontre qui marquera ce processus de réflexion et de partage dans le décanat aura lieu de 13h30 à 18h :

– Samedi 19 mars (lieu à définir) sur le thème « une Église qui célèbre et annonce ».

Il est également possible de participer à ce cheminement d’une autre façon :

– dans les groupements ou groupes spontanés en choisissant des thèmes proposés dans les documents « Participer au synode » ou « Pour une Église synodale » ;

– individuellement à partir de ces mêmes thématiques.

Les documents d’accompagnement sont à disposition sur le site www.cath-fr.ch/synode

Dans son livre, l’abbé Jacques Rime propose vingt-cinq itinéraires à travers les sept districts du canton. Chaque itinéraire illustre un ou plusieurs aspects des riches rapports entre la foi et l’espace : les chapelles du terroir, la civilisation de la procession, les chemins de Compostelle, le christianisme et les points cardinaux, le christianisme et la montagne, la recherche du silence par les moines loin des villes, les lieux naturels dits sacrés… (un arbre, une source), la raison psychologique de l’attrait des grottes de Lourdes, les lieux mémoriels, les cloches et l’espace sonore, etc. De belles découvertes en perspective.

Dans son livre, l’abbé Jacques Rime propose vingt-cinq itinéraires à travers les sept districts du canton. Chaque itinéraire illustre un ou plusieurs aspects des riches rapports entre la foi et l’espace : les chapelles du terroir, la civilisation de la procession, les chemins de Compostelle, le christianisme et les points cardinaux, le christianisme et la montagne, la recherche du silence par les moines loin des villes, les lieux naturels dits sacrés… (un arbre, une source), la raison psychologique de l’attrait des grottes de Lourdes, les lieux mémoriels, les cloches et l’espace sonore, etc. De belles découvertes en perspective.