PAR DENIS FORNERONE

PHOTOS : PASCAL VOIDE

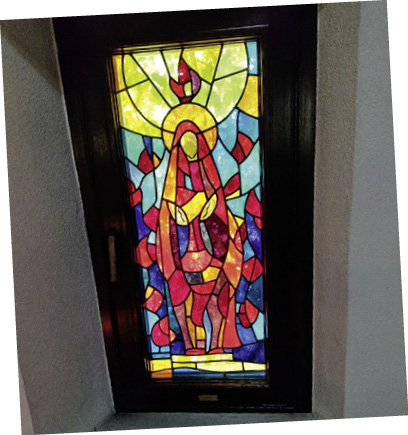

Le soleil commençait à peine sa course dans le ciel que nous nous sommes retrouvés pour une dernière répétition en ce matin du 30 avril. La journée s’annonçait belle avec ce petit quelque chose de frais qui annonce un renouveau, celui du printemps de l’Esprit Saint qui allait bientôt nous visiter.

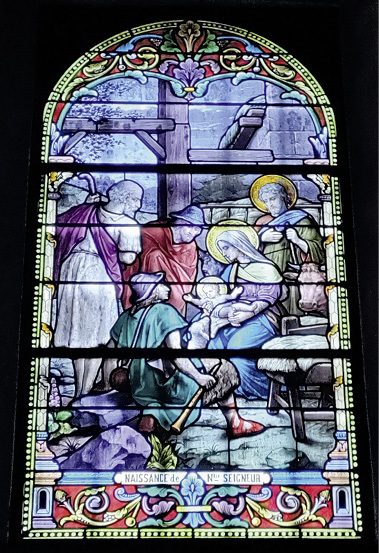

A 16h, la fête pouvait commencer. L’église, joliment fleurie, accueillait familles et amis venus en nombre pour accompagner les confirmands. Sous les doigts experts de Lise Colas, le grand orgue ouvrait la célébration en accompagnant la procession d’entrée, le Christ en tête.

Mgr Alain de Raemy a admirablement présidé, assisté du Père Joël, notre curé. Les paroles de l’évêque sont allées droit au cœur de tous, ne laissant personne indifférent, sachant trouver les mots simples et directs dont chacun avait besoin.

Très émouvante fut la lecture (anonyme) d’extraits de lettres que les confirmands ont adressées à l’évêque afin d’expliquer avec leurs mots pourquoi ils demandaient à confirmer leur foi, révélant ainsi, non seulement une vraie réflexion personnelle, mais également l’importance pour eux de ce qu’ils ont reçu durant ces deux années de catéchèse (rassurant au passage le petit catéchiste que je suis qu’il n’a peut-être pas travaillé en vain).

Qu’il me soit permis, ici, de vous livrer ce qui pour moi restera le sommet de cette célébration qu’a été la chrismation. Me tenant à proximité de l’évêque, j’eus ce privilège, non pas d’entendre les paroles prononcées dans ce cœur à cœur avec les candidats, mais de voir croître de plus en plus sur ces visages, des sourires radieux, particulièrement au moment de recevoir le saint chrême. A mesure que chacun, accompagné, qui de son parrain, qui de sa marraine, défilait devant l’évêque, montait en moi une profonde Action de grâce pour chacun d’eux, produisant dans le profond de mon cœur comme en écho de l’esprit ces mots simples qui constataient pourtant de l’invisible : qu’ils sont beaux. Oui, ils sont beaux ces jeunes, devenus encore plus proches par l’union du Saint-Esprit, ils sont beaux de l’Esprit Saint venu habiter leur cœur et cette beauté transparaissait sur tout leur être.

Nous étions ici au cœur même de l’action divine qui se donne dans la simplicité des mains et des saintes huiles. Cette jeunesse avec qui j’ai pu cheminer, parfois turbulente, parfois plus fermée, qu’ils étaient resplendissants maintenant dans ce moment de vérité (vite, je faisais disparaître une larme écharpée).

Alors, bien sûr, la fête s’est poursuivie comme il se doit, et l’apéro servi au fond de l’église a été fort apprécié grâce à toute l’équipe de volontaire qui l’a préparé et servi. Je profite de les remercier tous chaleureusement au passage, car sans eux, la fête n’aurait pas été aussi belle. Un grand merci, encore, à Sabrina Faraone qui n’a pas ménagé sa peine afin que cette célébration se déroule au mieux, aux musiciens qui ont donné beaucoup de leur temps également dans la préparation, et à toutes les petites mains indispensables qui ont œuvré dans l’ombre, d’une manière ou d’une autre, contribuant au succès de cette belle journée. Je n’oublie pas de remercier le Seigneur lui-même qui nous fait toujours la grâce de sa présence en nos cœurs et qui nous en a particulièrement réjouis en ce jour.