Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Prilly-Prélaz – Le Chemin (VD), juillet-août 2020

Par David Chappuis, infirmier | Photos: pixabay, DR

Une tempête s’est abattue sur le monde. Chacun a réagi différemment, et surtout comme il a pu. Il y a eu toutes les réactions, tous les extrêmes. Ceux qui rient, ceux qui pleurent, ceux qui sont en colère, ceux qui sont indifférents… Découvrez leurs témoignages.Critique

Dans ce monde de compétition et de comparaison à outrance, cet état d’esprit fort répandu et qui semble de plus en plus normalisé, on est venu mettre un joug supplémentaire sur le quotidien des personnes : la critique. Vite répandue et diffusée par les réseaux, comme si ceux-ci nous aveuglaient à la sagesse et à la raison en nous faisant parler sans filtre…

Confrontation

Je suis infirmier dans une équipe de soins dans un service de long séjour à la Fondation Clémence. Je suis régulièrement confronté à la souffrance. Et pour soigner celle-ci, le soignant aura besoin de comprendre la cause pour pouvoir agir en conséquence. Sans comprendre d’où vient la souffrance, vouloir agir sur celle-ci est comme un soldat aveugle qui part au combat : tous ses coups seront voués à l’échec. Il n’a qu’une faible chance d’avoir un impact… Comprendre la cause, comprendre ce qu’il y a derrière la réaction de la personne, permet dans les limites de ses compétences, d’accompagner, de rejoindre la personne dans son besoin.

Aujourd’hui dans le contexte du Covid-19, tout le monde a été touché. Soignants et soignés, grands et petits, toutes générations confondues.

La souffrance

Que ce soit dans le monde professionnel ou en dehors de celui-ci, il est nécessaire de ne pas sous-estimer les souffrances et les peurs des uns et des autres. La critique de tel ou tel comportement nous empêche de pouvoir donner plus loin, de pouvoir donner un soin. Elle répand le vide et sème le chaos. Nous ne voyons que ce qui frappe les yeux, mais connaissons-nous ce qui se cache dans le cœur des gens ? Quand on souffre, quand on a mal on réagit. Alors prenons le temps de chercher à comprendre, d’écouter.

S’arrêter

Ce temps particulier de confinement, de ralentissement, voire d’arrêt de la société devrait nous pousser à nous arrêter dans cette course effrénée aux obligations, aux impératifs… S’arrêter pour réfléchir à notre condition, à nos fonctionnements, à nos attitudes envers notre prochain. Changer nos fonctionnements face à nos priorités pour ne plus subir notre quotidien. Mais être libre et pouvoir choisir, être intentionnel dans les temps que nous donnons aux diverses activités que nous avons.

Garder son cœur

Tout peut s’écrouler, mais les gens restent. Toutes nos sécurités peuvent tomber, mais les gens continuent à vivre, ils sont là, présents dans notre quotidien, essayant d’avancer tant bien que mal. Sachons garder et prendre soin de ce qui a vraiment du prix et de l’importance : l’humain, nos proches. Je me pose souvent cette question, qu’est-ce que nous voulons leur apporter ?

Je veux apporter une lumière qui apporte réconfort et chaleur. Un sourire, une main sur l’épaule, un temps d’écoute… Chacun, selon ses capacités, peut apporter quelque chose. Cette lumière, elle brille depuis nos cœurs et elle rayonne sur nos actions et nos pensées. Gardons nos pensées, pour que l’ombre de la critique ne vienne pas ternir nos pensées, nos dires et nos actes.

L’impuissance

Dans cette période ou le Covid-19 était présent dans l’EMS, nous avons dû faire face à plusieurs défis, et nous avons été confrontés à l’impuissance. Malgré tout ce qui a été mis en place, la maladie a frappé. Et il y a eu beaucoup d’insécurité et de questions : comment se protéger ? comment contrôler les effets et les conséquences de cette maladie, etc. Il y a tellement d’incertitudes, tant au niveau de la santé que de l’économie… Face à nos limites, nous sommes confrontés à notre petitesse. Nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas tout contrôler et tout maîtriser. Nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Plus grand que nous, quelque chose qui soit au-dessus de cette réalité, au-dessus de ce qui nous dépasse.

Au-dessus de nous

Une question alors me vient : Comment trouver ce « plus grand », cet « au-dessus de nous » ?

Un seul a osé dire : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il y a un chemin qui conduit dans la vérité, cette vérité qui nous affranchir de toute crainte et nous fait entrer dans la vie libre et abondante. C’est Jésus-Christ lui-même ! Une force au-dessus de cette réalité et qui n’en est pas tributaire. Jésus-Christ n’est pas de bois, ni de pierre mais il est vivant et il parle et agit encore aujourd’hui. Si on s’adresse à lui, alors il répond. Il n’enlève pas la tempête, mais il donne cette paix qui permet d’être stable tel un rocher au milieu de celle-ci. La mer et la tempête sont agitées mais sa paix nous donne d’être calmes et sereins car il parle, il montre, il révèle.

Sécurité révélée

Par son esprit, il révèle premièrement ce qui est en nous, nos sécurités dans lesquelles nous avons mis notre confiance (argent, vaccin, alliance, etc.). Il vient avec douceur, non pas pour juger, mais nous remplir de sa présence et de sa vie. Il pose cette question : si ton cœur est rempli d’un tas de choses, comment celui-ci peut-il être rempli de ma paix, de ma vie ?

Quelle foi ?

Il veut nous remplir de ses pensées. Il appelle nos cœurs à la foi. Est-ce suffisant pour changer une réalité, pour changer nos vies ? Une foi aussi petite qu’une graine de moutarde peut déplacer les montagnes, dit sa parole. Ne crains pas mais

crois seulement, nous dit encore un autre verset. Que croire ? Est-ce juste de la pensée positive, une élucubration de notre esprit lorsque, devant la glace, nous essayons vainement de nous convaincre que ça va aller ? Non, il y a plus. Il parle ! Notre foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu. Ecoutons-le, soit par son esprit soit par les écritures.

En conclusion

Ce temps d’épreuve avec le Covid-19, nous pousse à évaluer nos cœurs. Qu’est-ce qui demeure dans l’épreuve ? De l’amour, de la lumière, de l’encouragement ou de la critique, du désespoir, des ténèbres ? Gardons nos cœurs, car de là viennent les sources de la vie.

Le témoignage d’une famille endeuillée pendant la pandémie

Par Giuseppe Miano

Depuis déjà quelques mois, nous suivions avec mon épouse et mes enfants les informations concernant le Covid-19. Petit à petit, nous avons vu ce virus se rapprocher de notre pays. La Suisse, épargnée pendant un certain temps, n’a pu y échapper.

Mon père était dans son EMS et nous allions régulièrement lui rendre visite. Avec le Covid-19 nous avons assisté à des changements progressifs. Ce fut d’abord l’interdiction des câlins, dont mon père avait tant besoin et la distanciation réglementaire. A chacune de nos visites, nous constations la péjoration de son état de santé, mais nous ne pouvions que subir les restrictions que nous imposait cette pandémie. Faut-il de temps en temps rappeler à l’homme, sourd pendant beaucoup trop longtemps, que la vie est un cadeau de Dieu et qu’il faut la choyer.

Chaque jour nous apportait son lot de restrictions supplémentaires. Le couperet tomba après quelques jours, nous n’avions plus le droit de rendre visite à mon père. Nous avons alors trouvé une parade. Nous avons fait appel à la technologie avec des appels vidéo par smartphone. Ces appels vidéo nous permettaient indirectement d’être près de lui. Le dimanche matin, 15 mars 2020, nous avons vu, sans le savoir, la dernière vidéo de mon père. L’appel de l’EMS, tellement redouté, nous arriva tard dans la nuit, notre nonno avait reçu son visa pour rejoindre le Père. Covid-19 n’y était pour rien, mais l’âge et la maladie avaient œuvré.

Nous étions en plein début de confinement, avec les écoles qui venaient de fermer et les rassemblements limités à 10 personnes. Comment organiser ses funérailles ? Jésus, Marie, étaient avec nous et traçaient notre chemin. Nous avions l’impression qu’ils nous épaulaient et nous ouvraient toutes les portes. Nous avons pu veiller notre nonno sans trop de restriction, lui organiser ses funérailles de façon très sereine, avec comme unique restriction le nombre de personnes limité à 10, assistant à la cérémonie. Son épouse, ses enfants et petits-enfants ont pu l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure. Merci Jésus de nous avoir permis de lui offrir cet ultime cadeau. Ce confinement, qui me semblait au départ être une véritable barrière, s’est transformé en un réel bienfait car nous avons pu véritablement vivre notre deuil, sans encombre, dans l’intimité familiale.

Il est évident que la perte d’un être cher n’est jamais facile, même si l’on est profondément chrétien. On a beau se dire qu’il demeure parmi nous, ce qui est le plus difficile, c’est cette absence de contact, d’échanges. On ne peut plus le voir, le toucher, parler à notre être cher. On se retrouve en face d’une photo à laquelle on pose les questions oubliées, on entame les discussions qu’on aurait tellement souhaité aborder avant. La situation que l’on vit depuis quelques mois, due au Covid-19, nous a imposé des changements dans nos comportements, dans notre mode de vie. Mais elle nous a aussi permis de nous ressourcer, de nous remettre en question, de constater que la vie en égoïste n’est pas une vie. L’Eglise nous apprend à vivre en Frères et Sœurs. Puissions-nous vivre plus fraternellement chez nous et autour de nous. Sachons de temps en temps écouter et non seulement entendre.

Je profite de ce témoignage pour remercier toutes les personnes qui nous ont apporté paix et réconfort en cette période de deuil, et terminerai par le très court passage de la prière de saint François d’Assise, que je dédie à mon Père : « C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

La maman de deux enfants raconte…

Par Corinne Menthonnex

Au début du confinement et après avoir vu toutes les informations venant de l’Italie, Brigitte avait très peur de cette maladie, peur de sortir, peur pour sa famille. Son mari, mécanicien, devait aller travailler et faisait les courses. Très en souci pour l’Afrique et particulièrement son pays natal le Togo où résident sa maman, ses frères et sœurs, neveux et nièces, Brigitte en avait perdu le sommeil.

Grâce aux réseaux sociaux : Radio Maria Togo… elle a pu prier, suivre des messes dans la langue de son pays retrouvant ainsi confiance dans cette adversité. Ce temps si particulier fut un temps pour redécouvrir l’importance d’être relié par la prière et de pouvoir prier pour les malades, pour les soignants… pour le monde et ainsi de confier à Dieu cette situation qui nous dépasse car « seul Dieu peut nous sauver et sans prière on n’est rien », relève Brigitte.

Après un petit temps d’adaptation, ses enfants ont aimé rester à la maison. En effet avec leur maman, ils ont pu découvrir avec bonheur de nombreuses activités qu’ils n’avaient pas l’habitude de faire comme : confectionner du pain, des gâteaux, faire des jeux de société, improviser un atelier de danses traditionnelles du pays et, ainsi, bien s’amuser.

Brigitte a apprécié ce beau réseau de solidarité et d’entraide où chacun a pu aider son prochain selon ses possibilités.

Reconnaissante que toute sa famille soit en bonne santé, Brigitte remarque que cette pandémie lui a permis de grandir dans la foi, de se rapprocher de Dieu et ainsi d’augmenter sa confiance en la vie.

Des dames bénévoles de notre paroisse se confient

Propos recueillis par l’abbé Boniface Bucyana

Au début c’était comme un couperet ! On n’était pas préparé et les informations n’étaient pas claires. On était obligé de rester à l’intérieur et on ne pouvait plus voir les enfants, les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Par exemple une arrière-petite-fille est née pendant le confinement, je ne l’ai pas encore vue. Mais le téléphone a fonctionné à plein tube. Petit à petit, on s’est organisé. La paroisse nous a envoyé du courrier, des téléphones, des prières. Notre foi, au lieu de la perdre, on l’a plutôt nourrie par la prière et la méditation du chapelet, par les messes de KTO pour celles qui l’ont. Les enfants sont venus nous faire des courses régulièrement. Petit à petit, on sortait pour prendre de l’air. On était à la limite de se sentir stigmatisés, surtout quand on sortait avec un masque. Des regards accusateurs nous transperçaient, comme coupables de notre fragilité. Il y aussi ce syndrome de s’exclure soi-même, nous confinant dans la peur, en plus du confinement à la maison. Confinées à double tour, difficile de s’en sortir.

Enfin, nous sommes contentes de pouvoir sortir et venir à la messe, mais nous sommes prudentes et gardons le masque sans être masquées !

Espérons que cette épreuve a amené les gens, surtout les plus jeunes à réfléchir, à découvrir qu’on ne peut pas tout, qu’on ne domine pas tout, et se remettre à plus grand, plus puissant, plus aimant.

Tout le monde a fait l’expérience de l’impuissance devant le déploiement du mal. Il y en a qui ont été victime du syndrome de la cabane (cf. page 3). C’est-à-dire qui enferme dans l’isolement physique jusqu’à se retrouver dans l’isolement moral et social, et qui entretient une peur paralysante.

Mobilisée contre le virus en EMS

Par Florence, soignante

La nouvelle est arrivée tellement rapidement ! Elle a été sans appel ! Nous étions confinés !

Un vent de panique m’a d’abord envahie car, comme tout le monde, j’avais besoin de farine, huile, sucre, pâtes et le fameux papier WC !!! J’étais incrédule et je pensais naïvement que nous passerions à côté de cette pandémie !!!

Je suis ASSC (Assistant en soins et santé communautaire) et faisais partie des soignants que l’on applaudissait sur les balcons à 21 heures.

Lorsque j’ai appris que certaines personnes que je soignais étaient atteintes par ce sale virus, j’ai eu très peur, pour ma famille, mes proches et moi-même! Lorsque le réveil sonnait le matin, c’est en pleurs que je partais au travail, mais il fallait y aller, soigner et se protéger pour protéger les autres !

Un matin, je n’avais plus de forces, je ne pouvais pas faire face sans Dieu ! Enfin, j’ai déposé mes peurs au pied de La Croix de Jésus, j’ai prié, supplié pour que je sois protégée ! J’ai crié mes peurs et Il est venu me donner Sa Paix ! C’est alors que j’ai pu accompagner les personnes que je soignais avec cette même Paix qui nous vient d’en haut, cette Paix qui dépasse tout entendement !

Que Dieu vous bénisse.

Quel beau thème ! Surprenant, mais aussi très vrai. Si l’humour peut être grinçant, caustique, blessant, voire noir, il peut aussi être léger, candide, jovial. « Humour » rime avec « amour ». Il y a parfois de l’humour très tendre, profond d’humanité et même de spiritualité : pensons, par exemple, à de nombreuses scènes de Fernandel dans Don Camillo. Elles vous touchent droit au cœur.

Quel beau thème ! Surprenant, mais aussi très vrai. Si l’humour peut être grinçant, caustique, blessant, voire noir, il peut aussi être léger, candide, jovial. « Humour » rime avec « amour ». Il y a parfois de l’humour très tendre, profond d’humanité et même de spiritualité : pensons, par exemple, à de nombreuses scènes de Fernandel dans Don Camillo. Elles vous touchent droit au cœur.

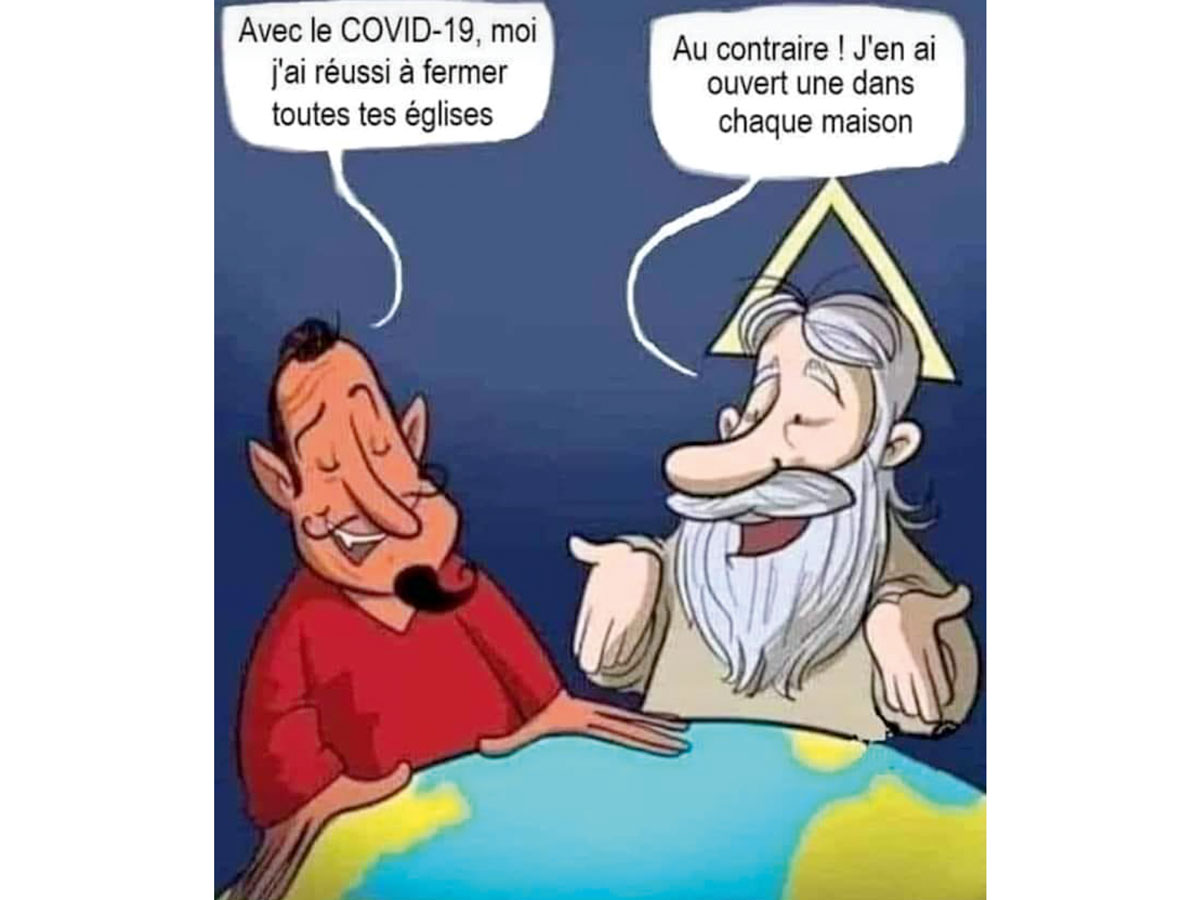

En voyant le thème de ce numéro « L’humour, chemin vers Dieu », je me suis demandé s’il était approprié de parler de l’humour, alors que « l’ouragan coronavirus » était encore en train de sévir ?

En voyant le thème de ce numéro « L’humour, chemin vers Dieu », je me suis demandé s’il était approprié de parler de l’humour, alors que « l’ouragan coronavirus » était encore en train de sévir ?

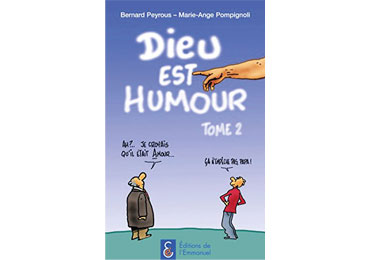

Dieu est humour – Tome 2

Dieu est humour – Tome 2 Les perles du curé

Les perles du curé Histoire de celui qui dépensa tout

Histoire de celui qui dépensa tout Avec Thomas More, apôtre de la conscience

Avec Thomas More, apôtre de la conscience

– « Où j’étais quand j’étais pas né ? » demande Paul, 4 ans, à sa maman.

– « Où j’étais quand j’étais pas né ? » demande Paul, 4 ans, à sa maman.

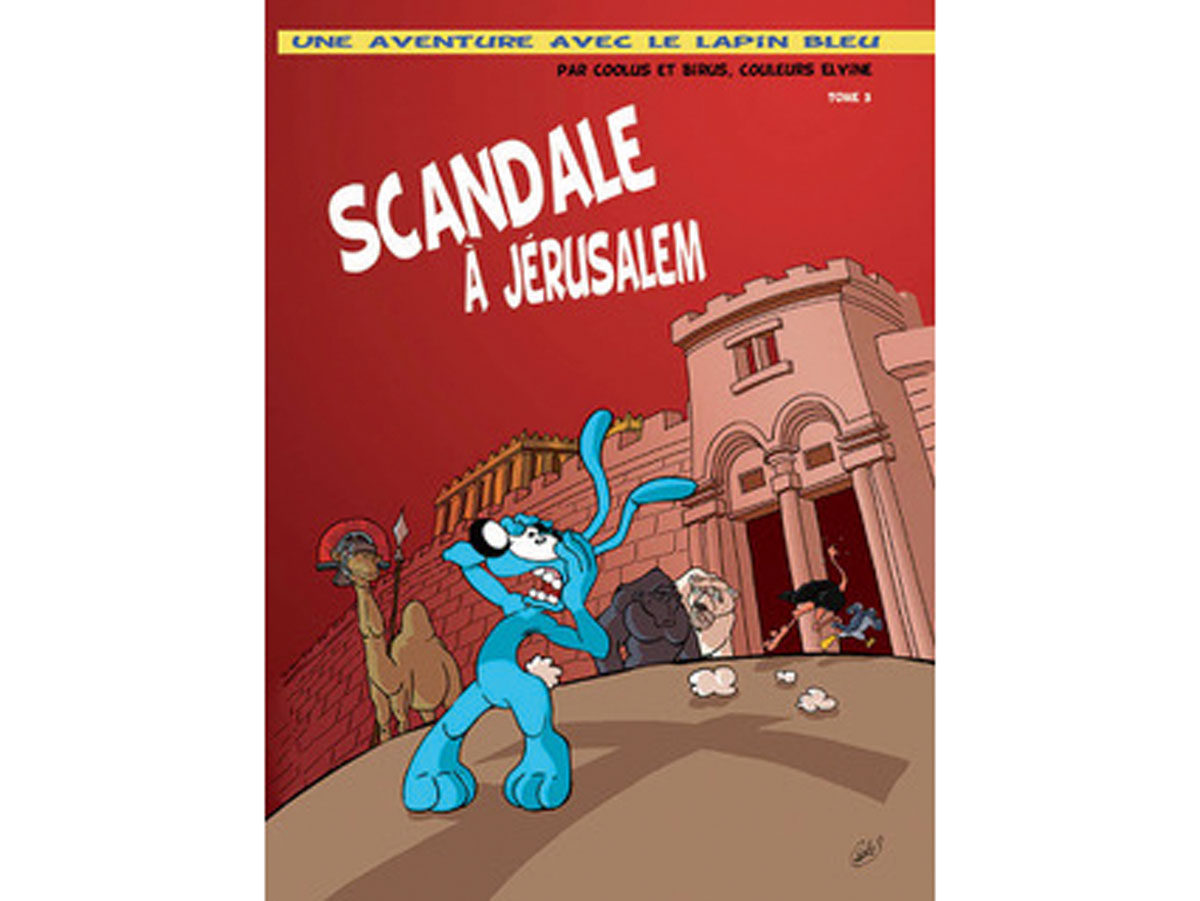

Humour, humilité, même racine, même chemin… Jean-Baptiste, alias Coolus de son nom d’artiste, est un religieux de la communauté de la Croix Glorieuse à Perpignan. De naissance, un handicap de la vue l’oblige à regarder les choses de très très près et en noir et blanc, handicap qui le pousse à observer beaucoup et parler peu. Et puis, Dieu est entré dans sa vie comme un feu, un feu qu’il transforme en dessin grâce à un personnage de BD, un lapin bleu, zélé et évangélisateur…

Humour, humilité, même racine, même chemin… Jean-Baptiste, alias Coolus de son nom d’artiste, est un religieux de la communauté de la Croix Glorieuse à Perpignan. De naissance, un handicap de la vue l’oblige à regarder les choses de très très près et en noir et blanc, handicap qui le pousse à observer beaucoup et parler peu. Et puis, Dieu est entré dans sa vie comme un feu, un feu qu’il transforme en dessin grâce à un personnage de BD, un lapin bleu, zélé et évangélisateur…

Les KidsGames, une semaine d’olympiades pour les enfants de 7 à 14 ans avec un programme sportif, ludique et créatif, couplé à une découverte biblique. L’accent est mis sur la solidarité, le respect et le vivre ensemble.

Les KidsGames, une semaine d’olympiades pour les enfants de 7 à 14 ans avec un programme sportif, ludique et créatif, couplé à une découverte biblique. L’accent est mis sur la solidarité, le respect et le vivre ensemble.