Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur Aigle (VS), octobre-novembre 2019

Par l’abbé Pascal Lukadi Muakajika, curé de Leysin-les Ormonts-Roche | Photo: Daniel Lehnerr

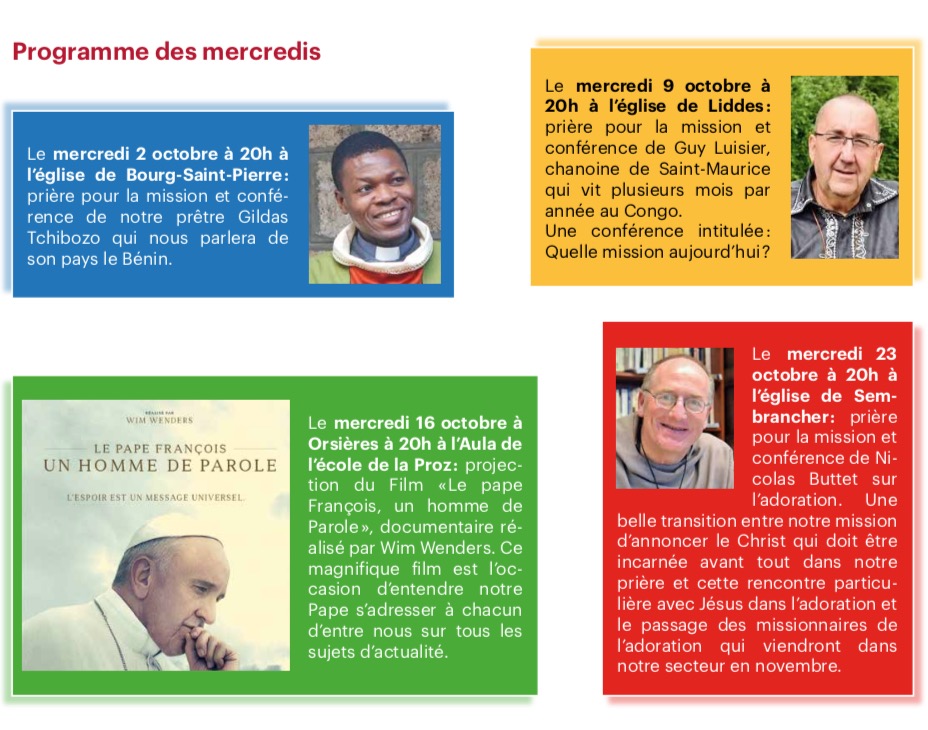

Longtemps, la mission a souvent été comprise comme une charge revenant aux consacrés (prêtres et religieux) appelés à aller plus loin – loin de leurs pays d’origine pour évangéliser les autres d’ailleurs. Cette assertion est encore répandue aujourd’hui, quand on voit les prêtres et religieux venant d’ail- leurs vers nos pays déjà chrétiens. «Autrefois, c’était nous qui allions vers chez vous pour évangéliser ; aujourd’hui, c’est vous qui venez chez nous », entend-on dire parfois. Donc, une sorte de retour de l’ascenseur ! C’est méconnaître ce qu’est la mission! D’abord, la mission est la marque de l’Eglise que nous servons : une, sainte, catholique, apostolique (Symbole de Nicée). C’est d’abord l’a aire de tout membre constitutif de la communauté chrétienne dans son ensemble. La vocation même de l’Eglise, c’est d’annoncer la Bonne Nouvelle apportée par le Christ.

Longtemps, la mission a souvent été comprise comme une charge revenant aux consacrés (prêtres et religieux) appelés à aller plus loin – loin de leurs pays d’origine pour évangéliser les autres d’ailleurs. Cette assertion est encore répandue aujourd’hui, quand on voit les prêtres et religieux venant d’ail- leurs vers nos pays déjà chrétiens. «Autrefois, c’était nous qui allions vers chez vous pour évangéliser ; aujourd’hui, c’est vous qui venez chez nous », entend-on dire parfois. Donc, une sorte de retour de l’ascenseur ! C’est méconnaître ce qu’est la mission! D’abord, la mission est la marque de l’Eglise que nous servons : une, sainte, catholique, apostolique (Symbole de Nicée). C’est d’abord l’a aire de tout membre constitutif de la communauté chrétienne dans son ensemble. La vocation même de l’Eglise, c’est d’annoncer la Bonne Nouvelle apportée par le Christ.

Ensuite, Dieu appelle toujours pour envoyer. Nous le voyons: le Christ, dans la ligne de la 1re Alliance (avec l’appel des prophètes et leur envoi: Moïse, Jonas, Isaïe, Jérémie…) recrute ses disciples et les envoie, avec l’urgence de la venue du Règne de Dieu et ses exigences. Et plus tard, saint Paul en fait une nécessité: «Frères, si j’annonce l’Evangile, je n’ai pas à en tirer orgueil, c’est une nécessité qui s’impose à moi; malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile ! Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même, je m’acquitte de la charge que Dieu m’a confiée.» Parfois Paul n’est pas écouté; mais d’autres fois, son annonce de la Bonne Nouvelle pénètre le cœur de ceux qu’il rencontre.

Aujourd’hui, par ce mois spécial missionnaire, le pape François nous rappelle que nous avons été baptisés pour être envoyés. Mais vers qui? D’abord vers nous-mêmes: l’Evangile doit d’abord toucher et transformer le cœur de celui qui l’annonce. C’est un message joyeux et bon pour notre vie ! C’est un message qui peut transformer notre existence!

Ensuite vers ceux que nous rencontrons, non seulement au sein de nos églises, de nos communautés chrétiennes, mais aussi dans nos quartiers, sur nos lieux de travail, même auprès de ceux qui ont de l’aversion pour les a aires de Dieu et de l’Eglise. Bref, les périphéries comme le Pape le dit dans la «Joie de l’Evangile».

Pour cela, la timidité et la froideur, la honte et la gêne ne nous aideront pas à annoncer ce beau et joyeux message. Nous sommes toutes et tous le fruit de l’annonce de cette Bonne Nouvelle par les autres. N’interrompons pas la chaîne! Revêtons-nous du courage missionnaire et partons, sortons et allons vers les autres, apportons-leur cette Bonne Nouvelle de paix, de joie et de bonté – signes manifestes de la tendresse du Père. Belle Mission à toutes et tous!

Monsieur l’abbé, vous sentez-vous missionnaire ?

Monsieur l’abbé, vous sentez-vous missionnaire ?

Les paroisses francophones de Berne se mettent au vert. Marie-Josèphe Glardon, l’une des toutes premières femmes pasteures en Suisse romande et militante écologique, n’y est pas pour rien. Son dernier livre Oser croire à un avenir. Plaidoyer pour une spiritualité mondialisée (Editions Saint-Augustin, 2019) a servi d’élément déclencheur, tant du côté réformé que catholique. L’auteure promeut une alliance renouvelée pour la vie où toutes les spiritualités s’engagent en faveur de la transition écologique.

Les paroisses francophones de Berne se mettent au vert. Marie-Josèphe Glardon, l’une des toutes premières femmes pasteures en Suisse romande et militante écologique, n’y est pas pour rien. Son dernier livre Oser croire à un avenir. Plaidoyer pour une spiritualité mondialisée (Editions Saint-Augustin, 2019) a servi d’élément déclencheur, tant du côté réformé que catholique. L’auteure promeut une alliance renouvelée pour la vie où toutes les spiritualités s’engagent en faveur de la transition écologique.

Ouvrir quels yeux ? Routes et déroutes de la mission

Ouvrir quels yeux ? Routes et déroutes de la mission Ils reconnaîtront en vous mes disciples

Ils reconnaîtront en vous mes disciples La vie mystique de Marguerite Bays

La vie mystique de Marguerite Bays Les grands témoins en BD (Tome 3)

Les grands témoins en BD (Tome 3)