Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur pastoral de Martigny (VS), octobre 2020

Propos recueillis par Françoise Besson | Photos: ldd

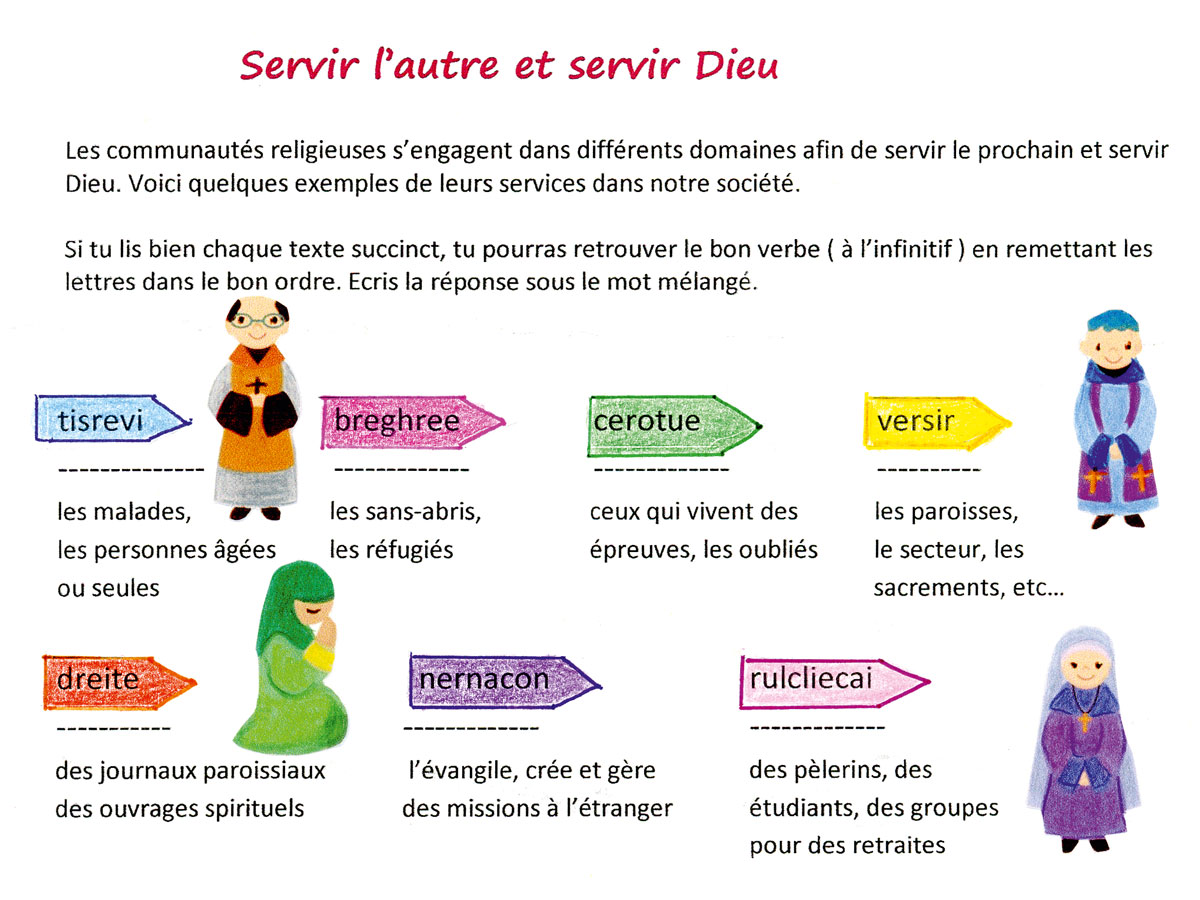

L’Eglise, les membres des communautés, les services de diaconie dans les paroisses se préoccupent de multiples manières des personnes isolées, démunies, confrontées à des difficultés de toutes sortes. Ces services sont parfois connus, parfois moins. Faudrait-il en parler davantage ? Dans la presse et les médias, les informations qui concernent l’Eglise sont souvent consternantes, d’où ma question : faudrait-il plus communiquer sur les services de l’Eglise ou plutôt des Eglises, sur leur engagement au quotidien ?Trois personnes, engagées au quotidien dans des ministères différents ont répondu à cette question : Anne-Laure Gausseron, Agnès Thuégaz et Jean-Michel Girard. Quelles peuvent être les raisons de parler ou de ne pas parler des services rendus par l’Eglise ?

L’intention de l’information

Anne-Laure Gausseron, oblate de la congrégation du Saint-Bernard

Anne-Laure Gausseron, oblate de la congrégation du Saint-Bernard

Pour moi la question est plus large, elle n’est pas vraiment de savoir s’il faut parler ou se taire, mais plutôt de reconnaître le besoin en amont et quelle est notre intention lorsqu’on parle des services rendus par l’Eglise. Est-ce pour informer ? Pour se justifier ? Est-ce pour partager ou pour exister ? Est-ce pour briller ou pour s’autosatisfaire ?

Toute parole d’information a, je crois, besoin d’être réfléchie. Il y a des sujets sensibles. Celui des réfugiés par exemple. Il s’agit de savoir comment les aborder pour qu’ils ne deviennent pas uniquement des sujets polémiques. Nous sommes dans un monde où l’information est parfois diluée dans les réseaux sociaux. Elle est rapide, mondialisée et immédiate. Alors le risque de confusion est grand, c’est une démarche délicate.

Certains journaux offrent des espaces d’informations précis et factuels, d’autres des espaces pour débattre, d’autres encore pour se nourrir de réflexions et d’idées de personnes compétentes dans leur domaine. C’est important de s’informer, de réfléchir et de garder en tant que lecteur certaines questions ouvertes et en suspens.

Si nous parlons nous-même de ce que nous faisons, c’est-à-dire sans le filtre d’un professionnel journaliste, il nous faut être attentifs, je crois, à ne pas être surplombant ou sans distance avec nous-même, pour ne pas tomber dans le : « Regardez ce qu’on fait ! » Le but serait de partager le plus simplement possible la vie de la communauté, créer de la communion et donner une « bonne nouvelle ».

Une aide qui se professionnalise

Agnès Thuégaz, pasteure de la paroisse Coude du Rhône

Agnès Thuégaz, pasteure de la paroisse Coude du Rhône

Chez les réformés, il y a une longue tradition historique du soin des plus pauvres, de fondation d’hôpitaux et d’écoles, de soutien des plus vulnérables. On appelle encore aujourd’hui les « œuvres » PPP (Pain pour le Prochain) et l’EPER (Entraide protestante) qui ont été fondées et sont financées notamment par nos Eglises et qui portent des projets en faveur des plus démunis et des plus défavorisés. Ces deux ONG qui vont fusionner sont devenues professionnelles et spécialisées. L’argent récolté l’est d’abord grâce aux thématiques et aux projets, plutôt qu’à cause du lien avec l’Eglise qui est de moins en moins évident.

En parallèle on a une solidarité locale, plus ponctuelle et très humaine… Des personnes qui passent dans notre bureau, une famille qu’on rencontre et qui est en difficulté, c’est du travail de fourmi et c’est notre quotidien…

Le risque de la bonne conscience

Les protestants se méfient des œuvres. Le courant réformateur annonçait le salut par la foi seule (sola fide). Donc il y a à la fois une exigence de l’œuvre, comme conséquence de la foi et une réticence à le dire. Je préfère mettre l’accent sur ce que je suis plutôt que sur ce que je fais. Le « risque de la bonne conscience » n’est pas loin, soit le fait de justifier une vie prospère en m’acquittant du devoir d’aider les pauvres. Cette attitude est ambiguë parce que l’on a alors besoin de pauvres à prendre en charge. On est là dans un système qui entretient les inégalités et qui catégorise : l’étranger, le pauvre, le maltraitant…

Les stéréotypes

Donc si on me dit : « Est-ce que tu aurais envie de communiquer sur les œuvres aux plus vulnérables ? » Je me dis : Qui est l’étranger ? Qui est le pauvre ? Comment visibiliser, communiquer sans tomber dans les clichés, l’écueil des catégories ? Comment ne pas restreindre mon accompagnement à une certaine population ? Nous sommes vraiment marqués par des stéréotypes et l’Eglise devrait avoir un côté subversif pour dénoncer nos constructions mentales, nous aider à déconstruire nos aprioris.

La libération

Le fondement de notre mission est d’être témoin et porteur·euse d’une Bonne Nouvelle, partout, en tout temps. Je ne voudrais pas qu’on visibilise l’Eglise comme prestataire d’un certain service pour une certaine pauvreté, ce qui justement risque de nous mettre dans le piège de la bonne conscience et d’entretenir les clivages. Pour moi, la mission de l’Eglise, c’est de favoriser la libération de tout ce qui empêche la vie de circuler, d’inviter chacun-e à la réconciliation qui permet aux liens d’être recréés. Je souhaiterais que notre présence dans la société soit une invitation à une forme de vigilance, d’écoute de l’autre et de l’Autre pour tisser une communauté où chacun·e ait sa place.

Si je devais dire quelque chose ce serait d’abord de partager ce qui est une force de libération pour moi. Comment communiquer là-dessus ? Comment communiquer sur la Vie avec un grand V ? On ne peut pas l’enfermer, ni la mettre sur un flyer, cela se vit dans la rencontre et se déploie de mille manières…

De la nécessité de se faire connaître

Jean-Michel Girard, prévôt de la congrégation du Saint-Bernard

Jean-Michel Girard, prévôt de la congrégation du Saint-Bernard

Si le but de faire connaître ce que l’on fait, est de se mettre en valeur, c’est tout à fait nul ! Mais par exemple, au début de nouvelles fondations, comme le Point du Jour (pour les femmes victimes de violence), ou Clair de Vie (pour les jeunes en difficulté), il a été nécessaire de se faire connaître, d’informer les services sociaux entre autres, pour pouvoir toucher les personnes concernées par cette aide proposée.

Visibilité ou lisibilité ?

Parfois le problème n’est pas la visibilité, mais le manque de lisibilité, ce qui n’est pas tout à fait la même chose ! Ce que l’on fait en Eglise peut parfois paraître ambigu. Je pense par exemple au musée que nous avons fait à l’hospice du Grand-Saint-Bernard, nous avons fait de notre mieux pour rendre accessible au public des objets religieux, ce que l’on appelle « le trésor », il y a donc une salle où les gens peuvent les voir. Devant ces vitrines, certains diront : « Eh bien, il y en a des richesses ici ! » Il y a là, une ambiguïté sur l’intention, sur la raison d’exposer ces objets.

Le témoignage chrétien

Quand j’étais à la paroisse de Martigny, j’étais touché de voir que dans presque tous les groupes et organisations sociales de la ville, comme l’AMIE, il y avait beaucoup de chrétiens engagés. Cela me réconfortait… Ce n’était pas des organisations religieuses en tant que telles mais la présence même de ces chrétiens était une forme de témoignage.

Dans l’Eglise, il y a eu souvent des personnes mises en valeur, comme par exemple Mère Teresa, figure incontournable à un moment donné. D’une certaine manière, je trouve formidable qu’il y ait des personnes comme elle pour dire qui est le Christ et combien une vie est transformée quand le message du Christ est mis en pratique, c’est un témoignage fantastique ! Mais se mettre toujours derrière le leader pour dire « nous aussi on en fait partie », c’est plus discutable…

A part ça, je trouve que c’est positif que certaines activités soient connues, comme les rencontres du mercredi (Foyer Abraham) ou les sorties qui sont organisées sur les week-ends ou encore les vacances accompagnées. Il y a un côté réconfortant à savoir ce qui se fait collectivement, c’est encourageant pour tout le monde de pouvoir se dire : « Ensemble, on fait cela, on peut porter certaines préoccupations, seuls ce ne serait pas possible. » Dans ces groupes, il y a beaucoup de bénévoles et c’est un exemple stimulant ! On sait bien que l’exemple a beaucoup plus de valeur que

les injonctions ou les discours. C’est donc nécessaire qu’il y ait une certaine visibilité…

C’est intéressant de voir que dans l’Evangile il y a deux paroles qui paraissent contradictoires, « vous ferez cela dans le secret, votre père voit dans le secret (Mt 6, 4)… » et l’autre où il est dit « Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père […] » (Mt 5, 16). Quand on trouve dans l’Evangile un contraste en « noir et blanc », ça nous invite à nuancer…

Qui es-tu Jean-Marc ?

Qui es-tu Jean-Marc ?

Un prédicateur tenait un sermon

Un prédicateur tenait un sermon

Anne-Laure Gausseron, oblate de la congrégation du Saint-Bernard

Anne-Laure Gausseron, oblate de la congrégation du Saint-Bernard Agnès Thuégaz, pasteure de la paroisse Coude du Rhône

Agnès Thuégaz, pasteure de la paroisse Coude du Rhône Jean-Michel Girard, prévôt de la congrégation du Saint-Bernard

Jean-Michel Girard, prévôt de la congrégation du Saint-Bernard

L’Esprit renouvelle tout !

L’Esprit renouvelle tout ! Seul l’amour demeure

Seul l’amour demeure Dom Helder Camara, le chemin spirituel d’un prophète

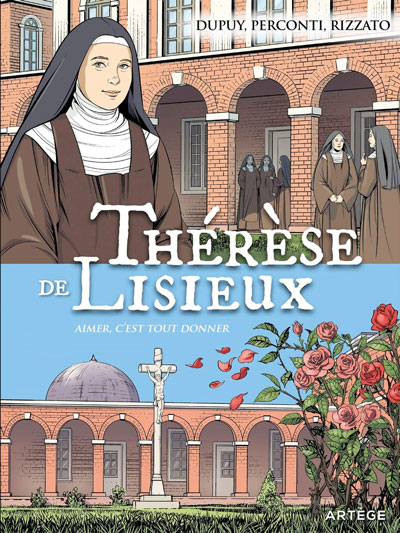

Dom Helder Camara, le chemin spirituel d’un prophète Thérèse de Lisieux: aimer c’est tout donner

Thérèse de Lisieux: aimer c’est tout donner