Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Sainte Marguerite Bays (FR), juillet-août 2020

Par Marius Stulz | Photo: dr

La Bible a-t-elle de l’humour, y a-t-il de l’humour dans la Bible ? Qu’en pensez-vous ?

Pour moi, l’humour n’existe pas en soi, il surgit de la rencontre entre un événement, une situation, un texte, une parole et la culture d’un groupe ou d’une personne qui en fait une lecture dans une attitude de détachement. De fait, l’humour est moins accessible, par exemple, à une personne qui s’attache à un comportement de type légaliste. Oui, l’humour est une perception railleuse qui s’attache à souligner le caractère comique, surréaliste, tendre, ridicule, absurde, paradoxal ou insolite de certains aspects de la réalité.

Dans le cadre de mes études, je ne me souviens pas avoir profité d’un cours sur l’humour dans la Bible. C’est dommage, car l’humour, comme la poésie, est souvent une belle porte ouverte sur l’au-delà de soi. Elle permet souvent de plonger de tout son être dans la méditation d’un texte inspiré. Quelques exemples qui m’ont interpellé :

Language poétique

Dans le premier récit de la création (Gn 1, 1-5), lire le langage poétique avec un esprit critique m’a fait découvrir qu’au début il n’y avait rien et que ce rien était appelé ténèbres. Puis, Dieu sépare le rien d’un côté et la lumière de l’autre ; et tout d’un coup ce rien, devient quelque chose, ce n’est pas rien tout ça. Cette opposition entre ténèbres et lumière, entre rien et quelque chose, est une forme d’humour qui a nourri ma méditation. En effet, le rien au-dessus duquel planait le souffle de Dieu c’est quelque chose, qui était absence de Dieu ou ténèbres. Ces ténèbres, espace de mon être laissé en jachère de Dieu, font partie de ma vie quotidienne, au-dessus desquelles plane et agit aujourd’hui le logos, la force de création de Dieu.

Et que dire de Moïse devant le buisson ardent, en plein débat avec Dieu. Moïse s’oppose à Dieu, sous prétexte qu’il ne savait pas parler ; c’est vraiment un peu cocasse et surréaliste (surréaliste, c’est normal Dieu est le tout Autre). Voilà un bonhomme qui n’a pas peur de s’opposer à Dieu, de le reprendre pour lui dire qu’il se trompe de le choisir lui, Moïse, mais qui est effrayé à l’idée d’aller tailler une bavette avec son frère qu’il connaît depuis tout petit, depuis son adoption par la famille de pharaon. Parler et débattre avec un buisson en flamme ou à son frère, c’est quoi le plus insolite, voire effrayant ? Cette scène particulière m’a permis de méditer sur quelle image Moïse a de son frère et de son Dieu ; mais aussi, quelle image je me fais de Dieu et de mon frère. Cela me paraît être une bonne question à se poser pour grandir…

Comique et cynique

Et Jonas, n’est-il pas comique et cynique ce prophète qui prend le chemin opposé de Ninive où Dieu l’envoie pour qu’il demande le repentir de la ville. Et pourquoi Jonas refuse-t-il d’obéir à Dieu ? Il en a marre de la bonté de Dieu qui pardonne toujours aux gens qui font l’inverse de ses commandements. N’est-il pas comique ce prophète frustré de devoir trimer pour suivre les commandements, alors que les autres vivent n’importe comment, font ce qu’ils veulent et peuvent se repentir en faisant un jeûne de trois jours pour être pardonnés et on n’en parle plus ; non mais des fois, c’est quoi ces commandements que l’on peut ne pas suivre, ce n’est pas sérieux… Du coup cette histoire m’interroge, pour Jonas ou pour moi, ces commandements sont-ils un cadeau ou un poison, une chance d’épanouissement ou une limite, un carcan ?

Fournisseurs de vin

Jésus lui-même me fait sourire… A Cana (Jn 2, 1-12), Marie lui demande de l’aide, car la noce manque de vin et il lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Et que fait-il juste après il dit : « Remplissez d’eau les jarres. » et « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Jésus se contredit en devenant, par un agir surnaturel, l’un des plus gros fournisseurs d’excellent vin (plus de 500 litres, excusez-moi du peu). Pour quelqu’un qui ne va pas agir, c’est un record… surtout que ce signe devient pour nous le premier de son engagement missionnaire public. Cette situation à mes yeux un peu cocasse m’a interpellé ; pourquoi ce changement d’attitude, une faiblesse, une incertitude ? Ou alors les signes (miracles) ne manifestent pas en soi la Révélation (son heure) qu’il est venue apporter au genre humain ? Dès lors, il faudrait s’interroger quelle est-elle son heure, comment se manifeste-t-elle ?

Surtout, il récidive, lorsque devant une foule affamée, il ordonne aux apôtres « donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mt 14, 16b), pour juste après, nourrir lui-même les cinq mille personnes à partir de cinq pains et deux poissons. C’est quoi cette affirmation, allez-y faites-le, vous êtes capables de nourrir vous-mêmes tous ces gens et, juste après, c’est lui qui agit et qui fait l’essentiel du travail… Je me suis interrogé, c’est quoi ces encouragements à l’action ? Des paroles en l’air, juste pour la forme ? Ou alors, manifestent-elles vraiment la capacité d’action, des apôtres ou de moi-même ? Cette capacité n’aurait rien à voir avec un pouvoir personnel et solitaire, mais serait plutôt le résultat d’une action collective. Les apôtres, vous, moi, nous serions capables de déplacer les montagnes pour autant que nous vivions cette action en tandem avec quelqu’un, avec lui… Ce n’est pas moi qui prie, c’est lui qui prie en moi ; ce n’est pas moi qui agis, c’est lui qui agit par et avec moi… Cela ouvre des perspectives, ne trouvez-vous pas ?

Humour et Révélation

Je trouve que Jésus a aussi beaucoup d’humour dans le sérieux de son annonce de la Bonne Nouvelle à la samaritaine. En lui demandant « Donne-moi à boire », Jésus transgresse trois tabous juifs, trois règles ecclésiales de l’époque : l’interdit de parler à une femme en public, l’interdit de parler à une samaritaine, l’interdit de pactiser avec les samaritains qui sont considérés comme des hérétiques de la foi juive. L’ironie est que cette parole « donne-moi à boire » est un acte subversif, qui s’ouvre sur une rencontre, un échange et des jeux de mots équivoques. La samaritaine souligne ce qui les sépare, Jésus utilise ce qui les unit. L’une parle de l’eau qui désaltère le corps et l’autre lui répond par de l’eau vive qui fait jaillir la vie éternelle. L’une lui demande de ne plus avoir soif et l’autre lui demande d’aller chercher son mari. Par cette question, Jésus reconnaît la souffrance et la situation d’exclusion que vit cette femme qui n’a plus de considération pour elle-même puisqu’elle vient à midi puiser de l’eau, le soleil tape si fort que personne ne viendra en même temps qu’elle. Elle n’ose pas reconnaître sa propre souffrance d’être une paria, puisqu’elle répond « Je n’ai pas de mari ». Paradoxalement, au moment où Jésus souligne qu’elle en a eu cinq de maris et qu’il souligne sa situation actuelle transgressive qui est hors mariage, elle se sent vivre et accueillie. Et un nouveau glissement s’opère dans la discussion, elle se sent accueillie par ce prophète et l’interroge du comment voir une relation à Dieu, sur la montagne ou au temple de Jérusalem ; et la réponse opère un nouveau déplacement : en Esprit et en vérité (l’eau vive). Puis elle questionne sur la venue du Messie et lui, répond, « Je le suis ».

Dès lors, la solitaire, la paria, laisse sa cruche, l’objet de son attention première, et retourne vers ces gens dont elle se sentait rejetée pour annoncer le Messie. Les samaritains accourent vers Jésus, l’invite et après deux jours beaucoup posent un acte de foi incroyable « nous savons que c’est vraiment lui, le sauveur du monde ».

L’humour de Jésus permet à la samaritaine de prendre une certaine distance de la réalité dans laquelle elle est enfermée, et devient le lieu de sa croissance et de la révélation.

Mais la Révélation elle-même, je la considère comme étant le sommet de l’humour de Dieu. En effet, pour révéler sa divinité, Dieu choisit un homme, Jésus, pour se dévoiler, se laisser découvrir et ouvrir le chemin du salut, cette route qui conduit à lui.

Dès lors, je nous souhaite de toujours pouvoir davantage accueillir l’humour de Dieu dans nos vies, pour qu’il nous guide et ouvre notre cœur à sa réalité. Je vous souhaite de bonnes vacances, un bon repos et un bel épanouissement par l’humour divin.

Autour de la prière

Autour de la prière

L’Association Fontaine de la Miséricorde propose à Fribourg, un parcours d’initiation à l’oraison, une « rencontre et union à Dieu dans le silence ». Dès la rentrée 2020, des rencontres mensuelles sont organisées le lundi à 16h. Les séances d’une heure et demie permettent un approfondissement de la prière personnelle et silencieuse. Chaque rencontre se vit en quatre temps : accueil, enseignement, temps d’oraison ensemble et partage.

L’Association Fontaine de la Miséricorde propose à Fribourg, un parcours d’initiation à l’oraison, une « rencontre et union à Dieu dans le silence ». Dès la rentrée 2020, des rencontres mensuelles sont organisées le lundi à 16h. Les séances d’une heure et demie permettent un approfondissement de la prière personnelle et silencieuse. Chaque rencontre se vit en quatre temps : accueil, enseignement, temps d’oraison ensemble et partage.

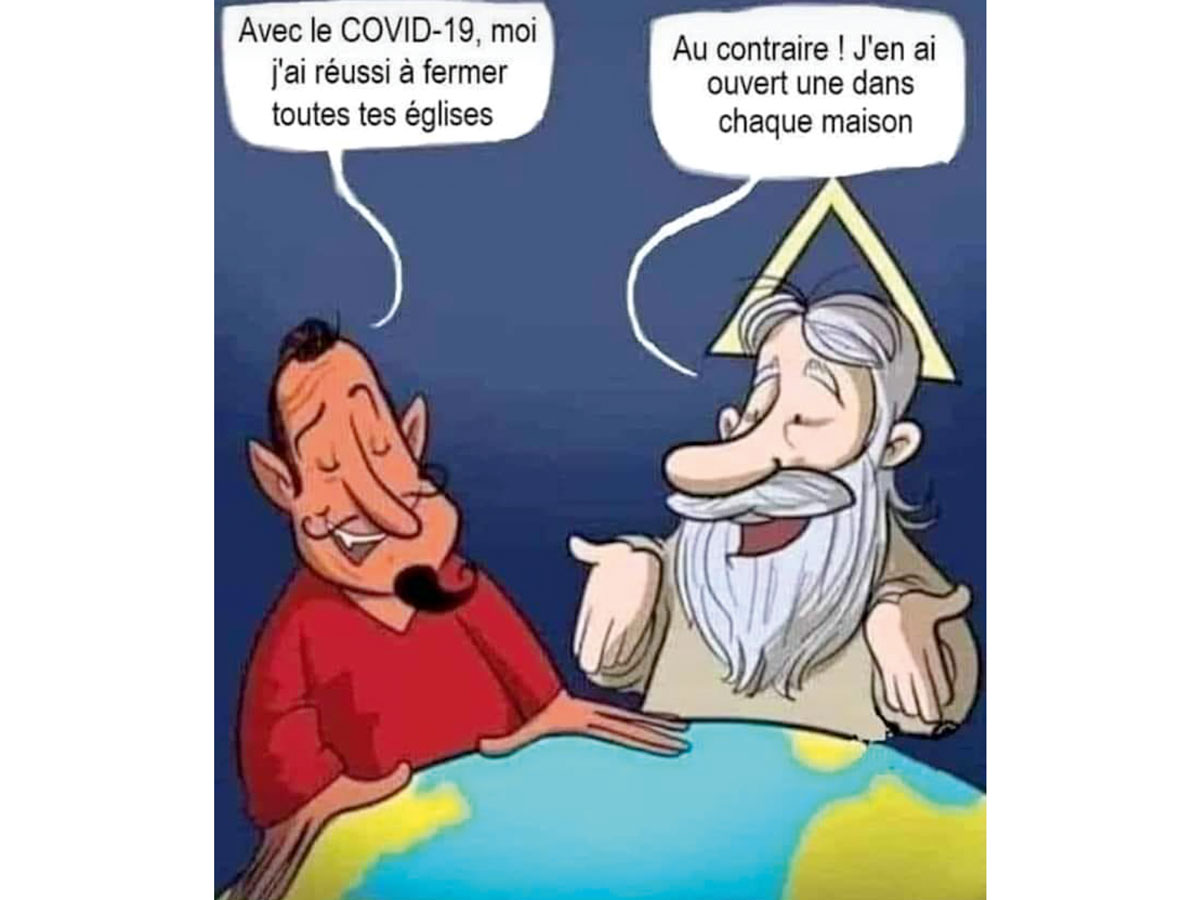

Quel beau thème ! Surprenant, mais aussi très vrai. Si l’humour peut être grinçant, caustique, blessant, voire noir, il peut aussi être léger, candide, jovial. « Humour » rime avec « amour ». Il y a parfois de l’humour très tendre, profond d’humanité et même de spiritualité : pensons, par exemple, à de nombreuses scènes de Fernandel dans Don Camillo. Elles vous touchent droit au cœur.

Quel beau thème ! Surprenant, mais aussi très vrai. Si l’humour peut être grinçant, caustique, blessant, voire noir, il peut aussi être léger, candide, jovial. « Humour » rime avec « amour ». Il y a parfois de l’humour très tendre, profond d’humanité et même de spiritualité : pensons, par exemple, à de nombreuses scènes de Fernandel dans Don Camillo. Elles vous touchent droit au cœur.