Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Marguerite Bays (FR), juin 2020

Par Vincent Lathion | Photo: Vincent Lathion, Martial Python

L’être humain, perle précieuse de la création

Souvent, nous contemplons avec émerveillement la nature, tant elle est belle, sagement conçue et nous avons bien raison. Le chrétien ne saurait cependant s’arrêter en si bon chemin et sa foi lui permet de pousser plus loin sa réflexion : si le monde est admirable et harmonieux, c’est parce qu’il est créé par Dieu, source de toute bonté et de toute sagesse. En effet, la beauté et la finesse de la réalité ne souffrent aucune comparaison, pas même avec l’œuvre de l’artisan ou de l’artiste le plus habile, car le génie du Créateur surpasse incomparablement le génie de l’homme.

Si cette vue est juste du monde en général, elle l’est bien plus encore de la personne humaine. A ce qui est visible s’ajoute une dimension psychologique et spirituelle, une part de mystère. Ce surplus d’âme pour ainsi dire, confère à l’être humain une dignité et une noblesse unique qui le placent à part dans l’univers matériel. Ainsi, si comme la plupart des autres espèce, l’espèce humaine se divise en deux genres, cette distinction n’est pas seulement chez elle d’ordre biologique voire comportemental, mais d’abord et surtout d’ordre psychologique et spirituel. L’homme et la femme, d’égale dignité, diffèrent donc tant par leur corps, que par leur manière de ressentir et d’appréhender la réalité. Il y a là un fonds commun que partagent toutes les sociétés, mais qui se décline encore de bien des manières selon l’éducation et la culture reçues.

L’homme et la femme dans les Ecritures

Si nous nous penchons à présent sur la tradition judéo-chrétienne, nous remarquons que la Bible s’intéresse d’emblée au rapport de l’homme et de la femme dans le récit riche de symbolisme des premiers chapitres de la Genèse. Que veut-elle nous en dire ?

D’abord, que ni l’homme, ni la femme ne se suffisent à eux-mêmes et que la place qu’ils occupent l’un pour l’autre est irremplaçable. En effet, après avoir affirmé : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. » (Gn 2, 18) Dieu présente tous les animaux de la création à l’homme, mais en vain. Ce dernier ne trouve nulle aide qui lui corresponde. Ce n’est qu’en présence de la femme, qu’Adam se sentira comblé. Ce secours de la femme pour l’homme n’est pas d’abord d’ordre pratique, de l’ordre de l’agir, mais il vient remplir un manque existentiel. Pour le dire autrement, l’homme et la femme, séparés l’un de l’autre, éprouvent une solitude et une incomplétude dans leur être même : et ce sont elles que Dieu a précisément voulu leur éviter.

Ces observations mettent en lumière la complémentarité des deux genres. Dans le dessein divin, l’homme se construit en vis-à-vis de la femme et inversement. Voilà pourquoi la femme aide l’homme à devenir homme et réciproquement. Et la promesse de Dieu se rattache précisément à cette relation de complémentarité qui unit l’homme et la femme : leur lien est source de vie, de lui jaillira une descendance.

Mais très vite, nous dit la Genèse, la chute met à mal cette bienheureuse concorde : l’homme et la femme se détournent de Dieu et c’est tout l’ordre que le Seigneur avait établi qui s’en trouve bouleversé. Le rapport de l’homme à la terre, de laquelle il avait été modelé, se mue en peines et douleurs ; le rapport de la femme à l’homme, duquel elle avait été tirée, se transforme en rapport de force et de domination.

Intéressons-nous donc plus avant aux conséquences du refus de Dieu : la Bible nous indique que la relation de l’homme et de la femme s’en est trouvée fragilisée : à l’enrichissement réciproque qu’avait voulu Dieu s’est substituée la volonté de posséder l’autre et de l’asservir, sous les modalités diverses du pouvoir et de la séduction. Comment s’étonner alors que l’homme et la femme que Dieu avait appelés à un don fidèle et exclusif en leur enjoignant de ne former « qu’une seule chaire » peinent dès lors à respecter cet engagement désormais privé de sa sève naturelle ?

La Bible ne manque pas d’exemples pour illustrer ce thème. Ils sont parfois magnifiques et nous dépeignent des personnes aux vertus nobles et héroïques ; ils sont parfois malheureux, dressant un tableau sombre, d’hommes et de femmes dominés par des passions qu’ils ne savent plus maîtriser. Nous pouvons songer entre autres à Joseph en Egypte, qui refuse les avances de la femme de Potiphar et qui est jeté en prison ; aux deux vieillards qui accusent faussement Suzanne de tromperie, parce qu’eux-mêmes brûlent de désir pour elle ; ou encore à David, qui fait tuer Uri pour lui ravir sa femme Bethsabée. Et la liste pourrait encore s’allonger… Chacune de ces histoires, nous replace devant les questions auxquelles n’échappe nul amour : quelle était l’intention de ces personnes ? Ont-ils pris en considération le bien de celui qu’il prétendait aimer ?

La charité, forme de tout amour

Concluons ce survol rapide en rappelant le principe fondamental de tout amour, d’une simplicité toute biblique pour ainsi dire et pourtant si profond : ce qui est au cœur de la droite relation de l’homme et de la femme, ce qui doit la régir, en couple comme en société, c’est la charité, qui est l’amour de Dieu dans le cœur de ses fidèles. C’est un amour qui ordonne les autres amours et qui ne signifie nullement le rejet des passions amoureuses. Tout au contraire, il invite à les purifier et à discerner dans la prière comment les accueillir, comment les diriger pour que, débarrassées de toute appropriation égoïste, elles soient les aides heureuses de l’amour vrai. Ainsi, l’homme ou la femme qui se laisse guider par la charité, obtiendra toujours son propre bien ainsi que celui de la personne aimée et ce, avec le secours de Dieu et grâce à l’amour divin lui-même.

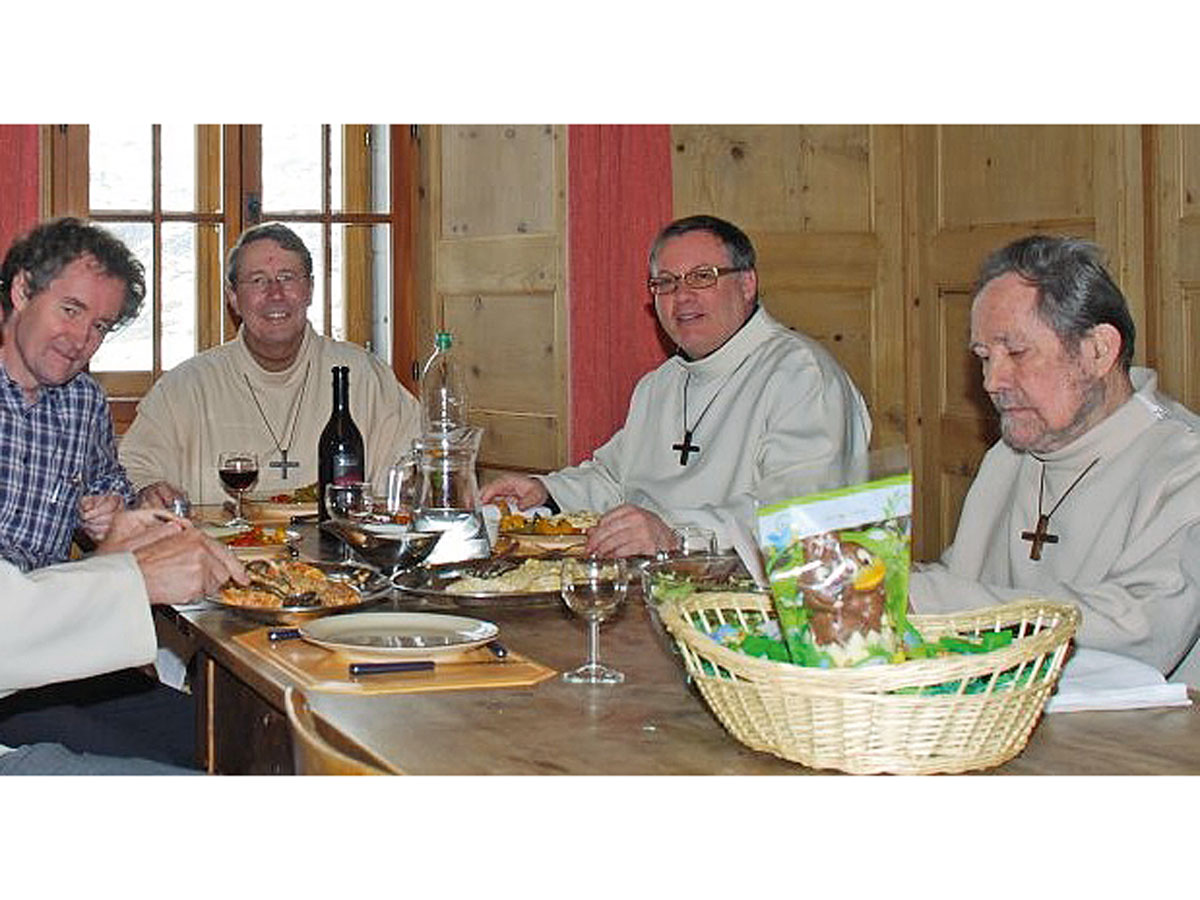

L’abbé Vincent Lathion, d’origine valaisanne, est né à Thônex. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il y a grandi et a effectué toute sa scolarité à Genève. Après une année de médecine à l’Université de Genève, il est entré en année de discernement au séminaire diocésain de Lausanne, Genève et Fribourg 1. Voici son témoignage : « J’ai été amené à me poser la question de la vocation à l’âge de 21 ans, elle ne m’avait auparavant jamais effleuré l’esprit et cela, bien que pratiquant et allant à la messe les dimanches. Cette invitation s’est présentée à moi de manière abrupte et, à travers elle, j’y ai vu une superbe proposition du Christ. Regardant un peu le chemin parcouru en présence du Seigneur depuis, je suis très heureux des rencontres que j’ai pu faire et des occasions qu’Il a pu me donner. Je désire encore approfondir ma relation à Dieu dans la prière et les sacrements et je remercie la Trinité pour ce souhait qu’elle a déposé en moi ; une vie n’est pas trop longue pour chercher à sonder ces mystères. C’est donc sur cette voie que je chemine, à l’image d’une quête jamais achevée, mais toujours heureuse ! »

L’abbé Vincent Lathion, d’origine valaisanne, est né à Thônex. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il y a grandi et a effectué toute sa scolarité à Genève. Après une année de médecine à l’Université de Genève, il est entré en année de discernement au séminaire diocésain de Lausanne, Genève et Fribourg 1. Voici son témoignage : « J’ai été amené à me poser la question de la vocation à l’âge de 21 ans, elle ne m’avait auparavant jamais effleuré l’esprit et cela, bien que pratiquant et allant à la messe les dimanches. Cette invitation s’est présentée à moi de manière abrupte et, à travers elle, j’y ai vu une superbe proposition du Christ. Regardant un peu le chemin parcouru en présence du Seigneur depuis, je suis très heureux des rencontres que j’ai pu faire et des occasions qu’Il a pu me donner. Je désire encore approfondir ma relation à Dieu dans la prière et les sacrements et je remercie la Trinité pour ce souhait qu’elle a déposé en moi ; une vie n’est pas trop longue pour chercher à sonder ces mystères. C’est donc sur cette voie que je chemine, à l’image d’une quête jamais achevée, mais toujours heureuse ! »

Le veilleur

Le veilleur Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré

Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré Bonne nouvelle sur le sexe et le mariage

Bonne nouvelle sur le sexe et le mariage Libre pour aimer

Libre pour aimer

Après le coup de tonnerre du vendredi 13 mars, s’en sont suivis plusieurs jours de forte tempête pour la direction, puis pour les enseignants. Passé ce laps de temps mouvementé, en quelques jours seulement, l’école a su se réinventer et proposer des solutions adaptées au plus grand nombre de familles. Je suis persuadé que nous relèverons ce défi et que nous amènerons nos élèves jusqu’au 19 juin sans perdre ni motivation ni détermination.

Après le coup de tonnerre du vendredi 13 mars, s’en sont suivis plusieurs jours de forte tempête pour la direction, puis pour les enseignants. Passé ce laps de temps mouvementé, en quelques jours seulement, l’école a su se réinventer et proposer des solutions adaptées au plus grand nombre de familles. Je suis persuadé que nous relèverons ce défi et que nous amènerons nos élèves jusqu’au 19 juin sans perdre ni motivation ni détermination.

Les évènements auxquels nous pensons tous au sein de l’Eglise catholique, pourraient sans aucun doute, décrédibiliser une parole sur la dimension sexuée de notre condition d’être humain. En effet, comment oser proposer aujourd’hui dans l’Eglise, un discours sur la sexualité, le sexe, l’affectivité, le désir, le plaisir, la relation à l’autre à la fois semblable et différent ? Comment reconnaître la complexité et la beauté de l’acte d’amour pour exprimer le don, l’accueil entre deux êtres et dire « en plus » quelque chose d’essentiel de notre relation à Dieu par son Verbe ?

Les évènements auxquels nous pensons tous au sein de l’Eglise catholique, pourraient sans aucun doute, décrédibiliser une parole sur la dimension sexuée de notre condition d’être humain. En effet, comment oser proposer aujourd’hui dans l’Eglise, un discours sur la sexualité, le sexe, l’affectivité, le désir, le plaisir, la relation à l’autre à la fois semblable et différent ? Comment reconnaître la complexité et la beauté de l’acte d’amour pour exprimer le don, l’accueil entre deux êtres et dire « en plus » quelque chose d’essentiel de notre relation à Dieu par son Verbe ?