La rue des Alpes à Fribourg, une petite rue étroite à sens unique, bordée de maisons anciennes qui se blottissent les unes contre les autres. Avant que la rue

ne descende vers le bourg et la cathédrale Saint-Nicolas, je m’arrête au numéro 6: le secrétariat de la Conférence des évêques suisses (CES). Encarnación Berger-Lobato m’accueille dans son bureau au 3e étage de la maison.

Propos recueillis par Véronique Benz

Photos : CESDe la fenêtre de son bureau, Encarnación Berger-Lobato a une magnifique vue sur la vieille ville de Fribourg. Mais la nouvelle responsable du secteur marketing et communication de la CES ne passe pas toutes ses journées à Fribourg. « Je suis tantôt à mon bureau, tantôt dans le reste de la Suisse. Hier j’étais à Saint-Gall à l’Institut suisse de sociologie pastorale. Chaque journée est différente. »

Au-delà des médias

« Mon travail est de conseiller les évêques sur les questions de communication. Je soutiens également les différentes commissions de la CES dans leur tâche de communication. » Encarnación Berger-Lobato insiste sur le fait que la communication ne se résume pas aux médias. « La communication est bien plus importante, les médias ne sont que la partie émergée de l’iceberg. » Elle s’est fixé comme tâche de développer une conscience sur l’importance des aspects de la communication qui ne sont pas les médias. « Dans la communication, il est nécessaire de bien faire les choses. Si on fait les choses rapidement, sans réflexion, cela n’aboutit à rien ou à quelque chose de négatif. On pense toujours que la communication vient à la fin, lorsque tout est décidé. Il faut s’habituer au fait que la communication fait partie du processus de décision, il faut anticiper, préparer la communication. J’aimerais que dans cinq ans, nous en voyions les résultats. En attendant, il faut comprendre pourquoi les choses se font ainsi et convaincre les personnes de changer leurs habitudes, de revoir les processus. C’est parfois un lourd travail de conviction. »

Une des tâches de la nouvelle responsable est d’établir un concept de communication à l’interne. « Par exemple, j’essaie de faire en sorte que les prises de position de la CES soient plus claires et plus unifiées. Ce n’est pas une chose aisée. Il y a un important processus à mettre en place. »

Encarnación Berger-Lobato est également secrétaire de la Commission pour la communication et les relations publiques, une des nombreuses commissions

que compte la CES. Dans ce cadre, le dossier qu’elle est en train de préparer est celui de la communication avec les jeunes. « Qu’est-ce que l’Eglise catholique fait pour communiquer avec les jeunes ? Quelle est la manière dont les jeunes utilisent les médias ? » Une question essentielle qui a été discutée au mois d’avril lors d’une journée spéciale par la commission. Y étaient présents les deux évêques des jeunes, Mgr Alain de Raemy et Mgr Marian Eleganti, et plusieurs experts.

Théâtre et communication

Durant ses études, Encarnación Berger-Lobato a fait du théâtre. « Le théâtre est une communication spéciale. Ce qui m’intéressait dans le théâtre, c’était l’homme. L’être humain est tellement différent, en jouant différents rôles on comprend pourquoi des personnes réagissent de manière différente devant la même situation. Le théâtre est un lieu de connaissance de l’homme. »

Selon Encarnación Berger-Lobato, l’Eglise a inventé beaucoup de choses que nous retrouvons dans la communication. « Qu’est-ce que la publicité sinon quelqu’un qui donne sa parole que le produit qu’il présente est bon ? Les apôtres n’ont-ils pas fait la même chose avec l’Evangile ? Le sponsoring n’est-il pas la suite de ces mécènes de l’Eglise qui mettaient leurs armoiries au bas des œuvres d’art ? Naturellement, certaines choses ne sont pas identiques, mais le marketing trouve ses origines dans l’histoire de l’Eglise. » La communication et l’Eglise : un binôme qui a encore un grand avenir !

La CES

La Conférence des évêques suisses (CES) a été fondée en 1863. Elle a été la première assemblée d’évêques à se réunir régulièrement, avec une structure juridique propre et une fonction de direction ecclésiale.

Plus d’informations sur www.eveques.ch

Biographie

Née à Berne de parents espagnols, Encarnación Berger-Lobato est mariée et maman d’une fille. Après des études à Bologne, elle a travaillé à l’Office fédéral de la culture. Elle a dirigé durant 15 ans le secteur « Marketing et Communication » de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA et du Berner Bildungszentrum Pflege. Depuis août 2016, elle est la responsable du nouveau secteur « Marketing et Communication » de la Conférence des évêques suisses.

« Mon Père, je vous pardonne »

« Mon Père, je vous pardonne » «L’Âme du Violon»

«L’Âme du Violon» «Chemin de croix»

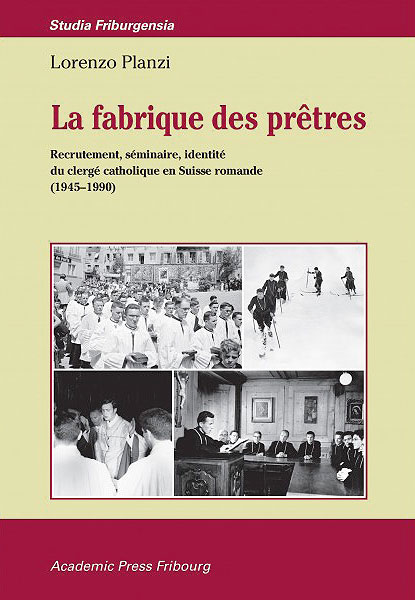

«Chemin de croix» « La fabrique des prêtres »

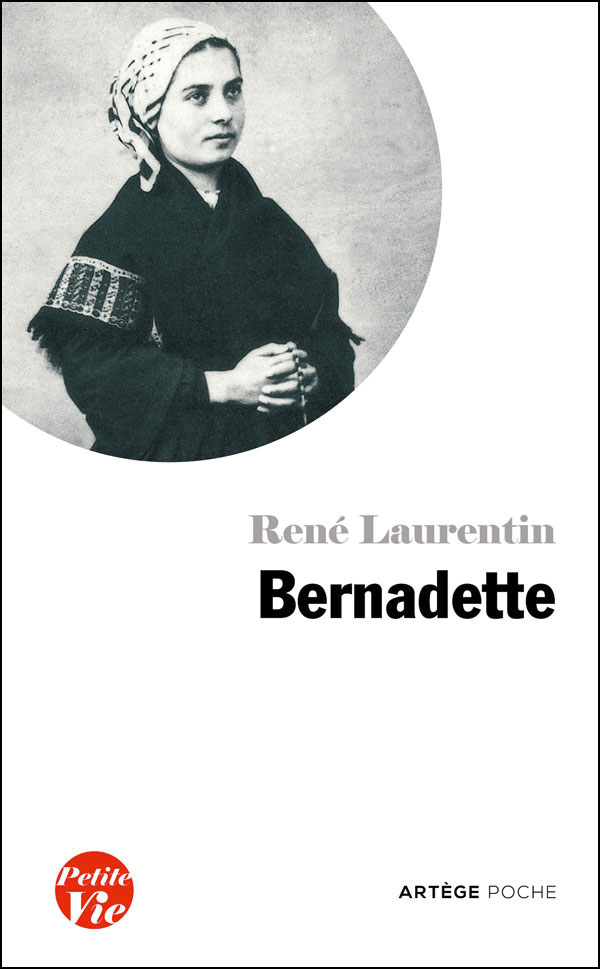

« La fabrique des prêtres » La collection « Petite Vie », publiée désormais sous le label Artège Poche, sort en ce début mars une première série d’ouvrages consacrée à de grandes figures de l’Eglise. A commencer par sainte Bernadette de Lourdes, mais aussi saint Vincent de Paul, saint François d’Assise, le curé d’Ars, ou encore Joseph Wresinski, combattant infatigable d’ATD Quart Monde. D’autres parutions de cette collection sont annoncées pour juillet.

La collection « Petite Vie », publiée désormais sous le label Artège Poche, sort en ce début mars une première série d’ouvrages consacrée à de grandes figures de l’Eglise. A commencer par sainte Bernadette de Lourdes, mais aussi saint Vincent de Paul, saint François d’Assise, le curé d’Ars, ou encore Joseph Wresinski, combattant infatigable d’ATD Quart Monde. D’autres parutions de cette collection sont annoncées pour juillet.

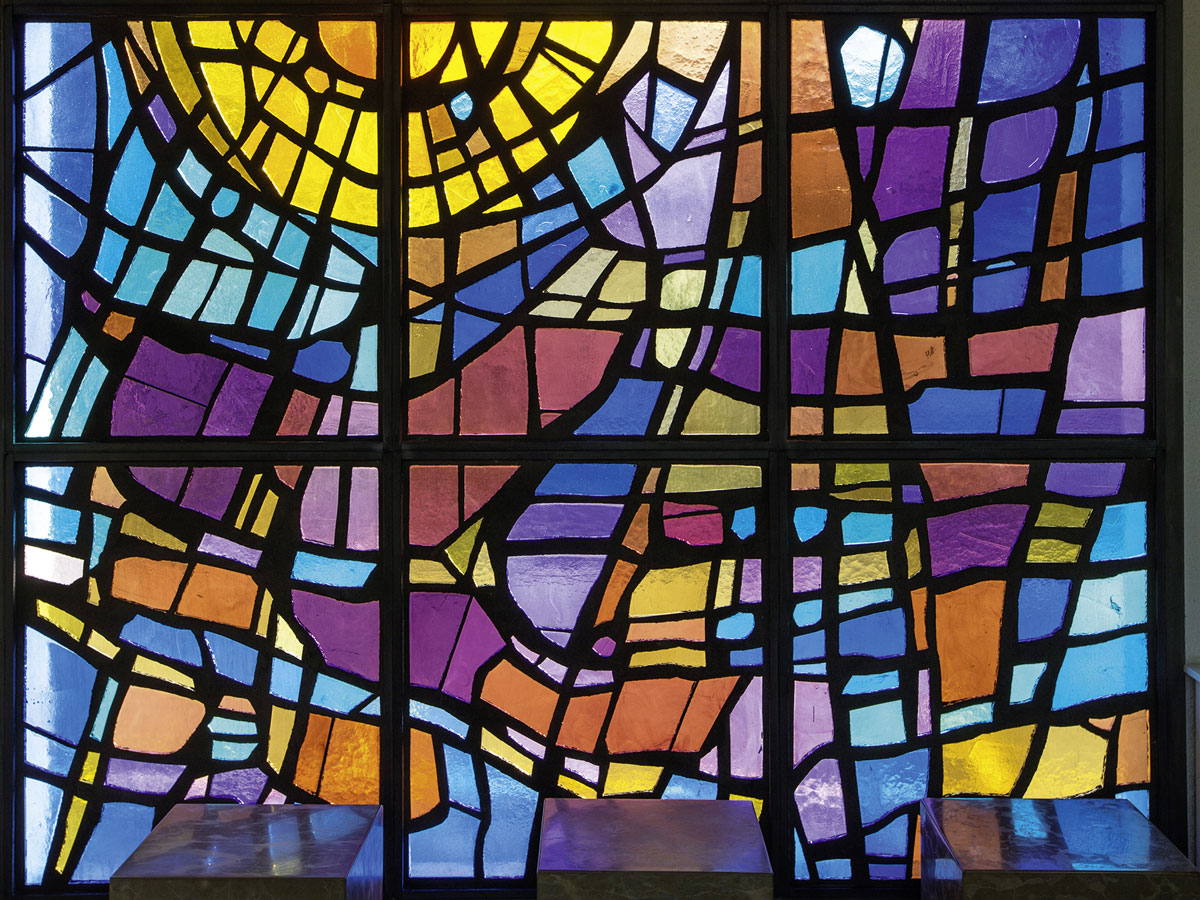

Lors de la construction de la chapelle catholique de Bevaix ( NE, 1972), Yoki a réalisé une vitrail en dalles de verre, sous le titre La lumière éclairant les Hébreux dans le désert. Que l’auteur nous permette d’y voir une image de la Résurrection.

Lors de la construction de la chapelle catholique de Bevaix ( NE, 1972), Yoki a réalisé une vitrail en dalles de verre, sous le titre La lumière éclairant les Hébreux dans le désert. Que l’auteur nous permette d’y voir une image de la Résurrection.

Marianne, maman de deux garçons, vous terminez votre parcours de formation à l᾿Atelier œcuménique de Théologie (AOT) ici à Genève. Vous êtes aussi catéchiste dans notre paroisse de Saint-Joseph. Quelle joie vous apporte cet engagement ?

Marianne, maman de deux garçons, vous terminez votre parcours de formation à l᾿Atelier œcuménique de Théologie (AOT) ici à Genève. Vous êtes aussi catéchiste dans notre paroisse de Saint-Joseph. Quelle joie vous apporte cet engagement ? Diana, maman de deux enfants, vous venez de terminer les procédures d᾿adoption de ces deux bouts de chou. Vous êtes aussi secrétaire dans notre paroisse de Sainte-Thérèse. Quelles joies vous apportent ces engagements ?

Diana, maman de deux enfants, vous venez de terminer les procédures d᾿adoption de ces deux bouts de chou. Vous êtes aussi secrétaire dans notre paroisse de Sainte-Thérèse. Quelles joies vous apportent ces engagements ? Maristane, maman de deux grands enfants, vous avez accompli votre première année de catéchiste à Sainte-Thérèse. Quelles sont les joies que vous ont apportées ces nombreuses années de participation aux activités de l᾿Eglise genevoise ?

Maristane, maman de deux grands enfants, vous avez accompli votre première année de catéchiste à Sainte-Thérèse. Quelles sont les joies que vous ont apportées ces nombreuses années de participation aux activités de l᾿Eglise genevoise ?