En marge de la Table ronde organisée le 18 avril dernier à Sion à l’OSEO par le Forum alimentaire du Valais romand et pour laquelle je récolte des témoignages, je rencontre Audrey 1, une femme de 46 ans qui, malgré son travail, ne parvient pas à boucler ses fins de mois.

Propos recueillis par Pascal Tornay

Photos : DR

Audrey est maman « solo » d’une petite fille de 4 ans. Elle travaille comme secrétaire médicale. Elle fréquente régulièrement l’Epicerie solidaire de Massongex que tiennent Chantal et Théophile Carthoblaz. Elle a accepté de parler de sa situation. 2

« Depuis 2 ans, ma vie a basculé. Le père de ma fille a quitté la Suisse et m’a tout laissé sur les bras, y compris des dettes. Je vis une véritable guerre pour survivre tout en travaillant quasiment à plein temps. C’est une misère, explique Audrey, pleine de larmes. Plus jeune, alors au chômage, j’avais aimé donner un coup de main aux Colis du Cœur. Mais là, comme bénéficiaire, la culpabilité et la fierté sont tellement grandes qu’aller frapper à la porte d’une association, c’était non ! Je me disais : je bosse, donc jamais ils ne m’accepteront. Pourtant, de fil en aiguille, j’y ai été. J’y ai trouvé bon accueil et chaleur humaine. Ces bénévoles sont des anges. Ce n’est pas la première fois que des anges se trouvent sur mon chemin, glisse Audrey alors que les larmes perlent encore sur ses joues…

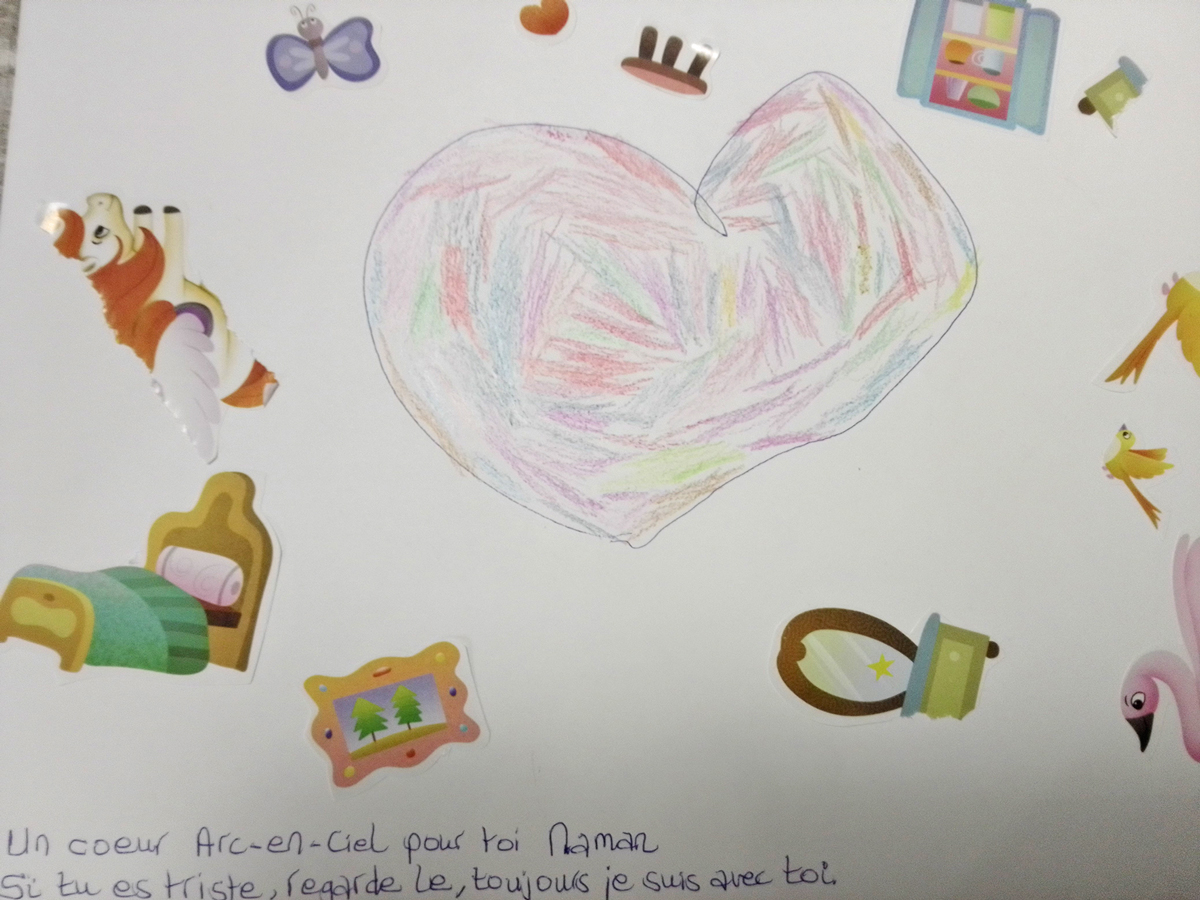

Vous savez, je me bats pour ma fille. Je lui dis : « Tu sais, je ne peux pas t’acheter ceci, cela… » Elle sent que notre situation est compliquée, mais elle a droit à une vie de petite fille… Je ne lui montre pas ma souffrance. Personne n’est au courant de cette galère sauf mes proches, avoue Audrey. Un jour, ma fille m’a dessiné un « cœur d’arc-en-ciel » et me l’a donné en me disant : « Tiens Maman, prends ça au travail et quand tu seras triste, ça va t’aider. » Elle est incroyable !

Il me faut prendre soin de moi, mais c’est difficile lorsqu’on est pressé de toute part par des propos blessants et… par les factures. Le pire, ce sont les imprévus, comme les pannes de voiture. C’est la cata. Il y a tant de monde dans ces situations, continue Audrey. Ça fait mal au cœur. Une vie qui bascule, ça peut arriver à tout le monde : une maladie, une séparation, une perte d’emploi et c’est la descente infernale. Pour ma part, j’ai des valeurs et je veux me battre jusqu’au bout… J’essaie de garder mon âme d’enfant, mais l’avenir me fait peur… »

1 Prénom d’emprunt

2 Sous l’égide du Service diocésain de diaconie, le FAVr est une plateforme regroupant les associations de distribution alimentaire comme les Tables du Rhône, les Cartons et Colis du Cœur et les épiceries solidaires comme celle de l’OSEO ou de Massongex.

Une épicerie solidaire à Massongex

« Ouverte en 2021 alors que certains disaient : « ça ne sert à rien, il n’y a pas de situation de précarité au village », les demandes ont eu tôt fait de prendre l’ascenseur », explique Théophile Carthoblaz. « Tant qu’on peut, on sert tout un chacun, sans distinction d’origine ou de domicile », enchérit Chantal, son épouse. « On a passé de 30 à 60 familles servies. Les locaux sont mis à disposition par l’Administration communale et l’Epicerie tourne grâce à des dons en nature et en espèce, ainsi que la participation généreuse de quelques bénévoles. »

Informations complémentaires : https://www.massongex.ch/vivre-ensemble/sante-social/epicerie-solidaire/