Le Carême est une période de « jeûne » et d’approfondissement de sa foi, durant laquelle il est commun de s’abstenir de boire de l’alcool ou de manger de la viande ou du chocolat, de jeûner pour certains et de pratiquer l’abstinence les jours de pénitence, soit le vendredi, jour traditionnellement associé à la mort

de Jésus-Christ.

Les ados en pèlerinage: rêver ou espérer?

Ils étaient six Montheysans, sur le quai de gare à Aigle, direction le Simplon pour le pelé des ados. Rejoints par six autres Valaisans, ils ont d’abord été perplexes voire décus du petit nombre, bien loin des soixante espérés…

Archéologie biblique et catéchèse

Pour l’équipe pastorale : texte et photo par Isabelle Poncet

La Bible nous fascine, nous interroge et nous fait nous interroger sur l’existence de Dieu. Comme on aimerait avoir des preuves sur la véracité de certains faits et de certains récits ! Si l’existence de Jésus est attestée en tant que personnage historique, seule la foi nous fait reconnaître en Lui le Fils de Dieu.

En tant qu’adultes, nous sommes toujours en train de découvrir les richesses des textes bibliques, de les réinterpréter, de se les approprier. Ce qui ne se fait pas sans comprendre le contexte de l’époque.

De nos jours, les enfants n’acceptent plus de prendre pour acquis ce qu’on leur dit. Ils se questionnent, ils réfutent et c’est difficile pour eux de croire.

Certains propos de la Bible leur paraissent invraisemblables et c’est là que l’archéologie biblique peut nous aider, notamment en ancrant Jésus dans l’histoire comme personnage ayant réellement existé.

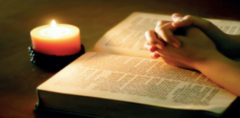

Dans un des livrets proposés dans le programme de catéchèse (« Et qui donc est Dieu » – chez Bayard), les enfants tentent de comprendre « Pourquoi Jésus s’est-il laissé tuer sur la Croix ? » Une carte de Jérusalem à l’époque et un film leur permettent de visualiser le parcours du Christ lors de sa Passion, à travers des vestiges archéologiques. Voir qu’en creusant, les archéologues ont retracé le parcours à travers la ville de l’époque leur permet de prendre conscience que Jésus a bien existé et que ce que nous leur racontons n’est pas que des histoires que l’on ne peut pas visualiser. Déjà que Dieu, on ne Le voit pas… !

Néanmoins, si les vestiges peuvent nous aider à croire, la foi, elle, ne peut venir que de la rencontre personnelle avec le Christ. En tant que parents et catéchistes, nous semons, mais Dieu seul récolte !

De quel monde voulons-nous être responsables?

La Campagne œcuménique 2023 menée par Action de Carême, l’EPER et Etre partenaires met en avant la contribution de l’agroécologie à la lutte contre les changements climatiques et ses conséquences.

Par l’équipe de campagne Action de Carême

Actuellement, la crise climatique représente le principal défi à la survie de l’humanité. Les événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses ou les inondations sont cause de faim et de pauvreté. Or, nos habitudes alimentaires – de la production à la consommation – jouent un rôle clé en la matière, notamment en ce qui concerne notre empreinte écologique et la sécurité alimentaire des pays du Sud. La façon dont nous traitons la Terre reflète la considération que nous portons à nos semblables. Selon la pensée de Gottfried Wilhelm Leibniz *, « La justice n’est autre chose que la charité du sage ». Agissons donc avec sagesse, faisons preuve d’humanité et comportons-nous de manière juste envers notre planète et ses habitant·es afin que chacun·e puisse vivre dans la dignité !

La justice climatique est une nécessité – C’est pourquoi elle se trouve au cœur de la Campagne œcuménique pour la troisième année consécutive. Durant ce Carême 2023, l’EPER, Action de Carême et Etre Partenaires mettront en avant la contribution de l’agroécologie à la lutte contre la crise climatique et ses conséquences. Cette forme d’agriculture à petite échelle, adaptée aux conditions locales, préserve la biodiversité, encourage une alimentation saine et ouvre de nouvelles perspectives. Ses méthodes sont bénéfiques tant pour les êtres humains que pour l’environnement. Elles favorisent la participation politique, les systèmes alimentaires de proximité ainsi que la transition vers des modèles économiques qui privilégient la solidarité et le respect des ressources naturelles.

De quel monde voulons-nous être responsables ? – Tout au long de notre campagne, nous aborderons cette question sous divers aspects : connaissances scientifiques, situation actuelle, perspectives politiques, principes théologiques ou encore engagement individuel. Nous verrons qu’il est possible de façonner le monde de demain, celui que nous laisserons aux générations futures. Un monde dont nous assumerons la responsabilité avec fierté. Ensemble, agissons pour qu’un monde juste pour toutes et tous soit une réalité !

* G. W. Leibniz (1646–1716) est un philosophe, mathématicien, juriste, historien et conseiller politique allemand du début de la Renaissance. Il est considéré comme le « génie universel » de son époque.

Agis pour faire la différence : justice climatique, maintenant !

Photo : Bob Timonera

Vous nourrissez-vous de manière équitable ? Que se cache-t-il derrière les aliments de votre frigo ? Comment la nourriture de votre assiette a-t-elle été cultivée et à quel point les fruits et les légumes que vous consommez ont-ils voyagé ? Le parcours des aliments du champ jusqu’à notre assiette est plus complexe qu’il n’y paraît…

… Notre mode de production alimentaire actuel est responsable de plus d’un tiers des émissions nocives de gaz à effet de serre. Consommer des produits locaux, saisonniers et équitables aide à améliorer le bilan de gaz à effet de serre de l’alimentation et de la production alimentaire. La production et les habitudes alimentaires sont en lien étroit avec la famine dans le monde et la situation climatique actuelle. Les personnes qui contribuent le moins au réchauffement climatique en sont les principales victimes.

Soutenir la campagne ?

Tous moyens de paiement –> https://voir-et-agir.ch/don-general/

ou par virement bancaire : IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7

en faveur d’Action de Carême, Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne.

Action « Journée des roses équitables »

Faites bon accueil aux roses vendues lors des messes du secteur les samedi 18 et dimanche 19 mars 2023

Philippe Marchello: organiste de la paroisse depuis 30 ans!

Son métier : plâtrier-peintre, patron de sa petite entreprise. Sa passion : l’orgue. Qu’il pratique depuis son adolescence. Combien de fois est-il monté à la tribune de la collégiale d’Estavayer pour jouer de son instrument : des milliers de fois… Car cela fait 30 ans qu’il en est l’organiste titulaire. Trente ans ! Deux milliers de messes et fêtes religieuses et six cents enterrements plus tard, il affiche le même enthousiasme. Un musicien heureux de se mettre au service de la liturgie et de l’art sacré. Rencontre pleine de notes joyeuses !

Succession aux Conseils de gestion et de communauté

Nos deux Conseils paroissiaux changent de présidence comme par jeu de domino : en succédant à Gilbert Mudry au Conseil de gestion, Bernard Premand laisse vacante sa place de président au CoCom, que Sandrine Mayoraz reprend. Tous deux se présentent pour relever quelques défis qui s’ouvrent à eux.

Dans ce quartier, il y a…

A Martigny, dans le quartier de l’église, il y a la maison de commune, la police, la maison du Saint-Bernard, des bistrots et des restos, des petits commerces, le bureau de l’intégration et le Qlub Queer… Le Qlub Queer ?

La Bible au quotidien : être des chrétiens inspirants

Aujourd’hui, j’ai le désir profond de partager avec vous les passages qui m’accompagnent chaque jour dans ma vie de chrétienne. Ils sont mes guides et m’enseignent quelles attitudes choisir jour après jour.

Repas de solidarité: 19 mars 2023

Ce dimanche 19 mars, le Repas de solidarité est organisé à la Maison des jeunes à Monthey, après la grand-messe de 10h30. Ce repas, organisé conjointement avec la paroisse protestante, est ouvert à tous. C’est l’occasion de faire des rencontres autant imprévues qu’enrichissantes. Et les bénéfices de ce repas seront reversés en faveur de l’Action de Carême.

«Je découvre un monde nouveau»

Sœur Colette Razafindramaro est malgache. Elle est membre de la Congrégation des Sœurs de Saint-Maurice. Je la rencontre alors qu’elle est en repos à La Pelouse sur Bex. Elle est arrivée dans nos contrées le 10 juillet 2022, à l’orée de son cinquantième anniversaire, et a œuvré un temps au Castel Notre-Dame à Martigny en lien avec l’aumônerie. En Suisse dans le cadre d’un échange avec ses consœurs, elle découvre un nouvel univers culturel et pastoral complètement différent pour son premier voyage hors de son île natale.

Propos recueillis par Pascal Tornay | Photos : DR

Comment trouvez-vous notre pays ?

C’est tellement différent de chez moi. Le premier mois a été difficile car tout est nouveau pour moi au niveau culturel, mais surtout au niveau des relations avec les gens. En fait, je ne parle pas encore suffisamment bien le français pour bien comprendre, c’est pour cela. Mais on me dit que je m’adapte vite. Heureusement, car je fais de mon mieux !

En fait, je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas partir si loin. C’est la sœur supérieure à Madagascar qui m’a demandé de venir en Suisse pour un séjour de 2 ans. En réfléchissant, j’ai fini par me dire qu’on aurait peut-être besoin de moi là-bas et que ça pouvait être la volonté de Dieu… Si ça ne tenait qu’à moi, sûrement que je serais restée…

Et vous avez travaillé à Martigny ?

Oui, j’ai intégré l’aumônerie du Castel Notre-Dame quelques mois. J’ai aussi fréquenté le Café Clair de Vie et le Foyer d’Abraham où j’ai fait de belles rencontres ! Nous avons eu récemment la visite de votre évêque. En février prochain (L’entretien avec Sœur Colette a eu lieu à mi-janvier, ndlr.), je rejoindrai la petite communauté de Vétroz où je retrouverai deux consoeurs. On me donnera peut-être un travail de sacristine. On verra bien…

Ce sont vos parents qui vous ont fait connaître le Christ ?

Depuis l’âge de 6 mois, j’ai été élevée par mes grands-parents. Ce sont eux qui m’ont fait connaître le Christ et m’ont initiée à la vie chrétienne. Grand-Papa était catéchiste et il allait de communauté en communauté pour enseigner le catéchisme. Il avait notamment des contacts avec des religieuses. J’ai donc connu très tôt les sœurs de Saint-Maurice puisque j’ai fréquenté durant trois ans l’école de la mission où elles travaillaient. Puis dès l’âge de 12 ans jusqu’à la fin du collège, j’ai étudié à l’école publique de la ville de Marovoay.

Que vouliez-vous faire dans la vie ?

Devenir sœur religieuse, évidemment. Je n’ai jamais eu une autre idée d’aussi loin que je m’en rappelle. Etant petite, je tombais souvent. Une femme qui faisait des massages me soignait. Un jour elle m’a demandé ce que je souhaitais faire quand je serai grande. J’ai répondu « Sœur » ! L’ayant retrouvée quelques années après, elle s’est franchement étonnée que je le sois devenue… Vers 15-16 ans, l’appel s’est précisé et vers 20 ans ma décision était prise. Le problème : je détestais la couleur beige de l’habit que j’allais devoir porter en permanence… (rires) Etonnamment, je me souviens avoir répondu à un professeur de sciences qui m’appelait prophétiquement ma sœur, que je ne voudrai pas être religieuse. J’ai pourtant parcouru toutes les étapes exigées de la formation initiale pour la vie religieuse, d’aspirante à novice (1996-2002) et du juniorat aux vœux perpétuels (2002-2011). Quand j’ai présenté mon désir de devenir religieuse des sœurs de Saint-Maurice, Sœur Marie-Edith, responsable de la Région Madagascar à l’époque, m’avait affirmé qu’il fallait que je me forme avant d’entrer au couvent. C’est là que j’ai entrepris un apprentissage à l’école ménagère des religieuses de Don Bosco afin de pouvoir intégrer la communauté. J’aime la vie simple des sœurs qui échappe aux modes et aux mondanités.

Quels projets avez-vous ?

Aucun. Vous savez, au noviciat, j’ai été malade au point de me demander si j’allais survivre. C’est à la lecture des écrits de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus à cette époque que j’ai compris à quel point c’est dans les petites choses que je serai attendue par Dieu. Moi, je suis petite et discrète. Je n’ai pas la force de faire de grandes choses. Venir en Suisse est pour moi déjà un projet bien ambitieux !

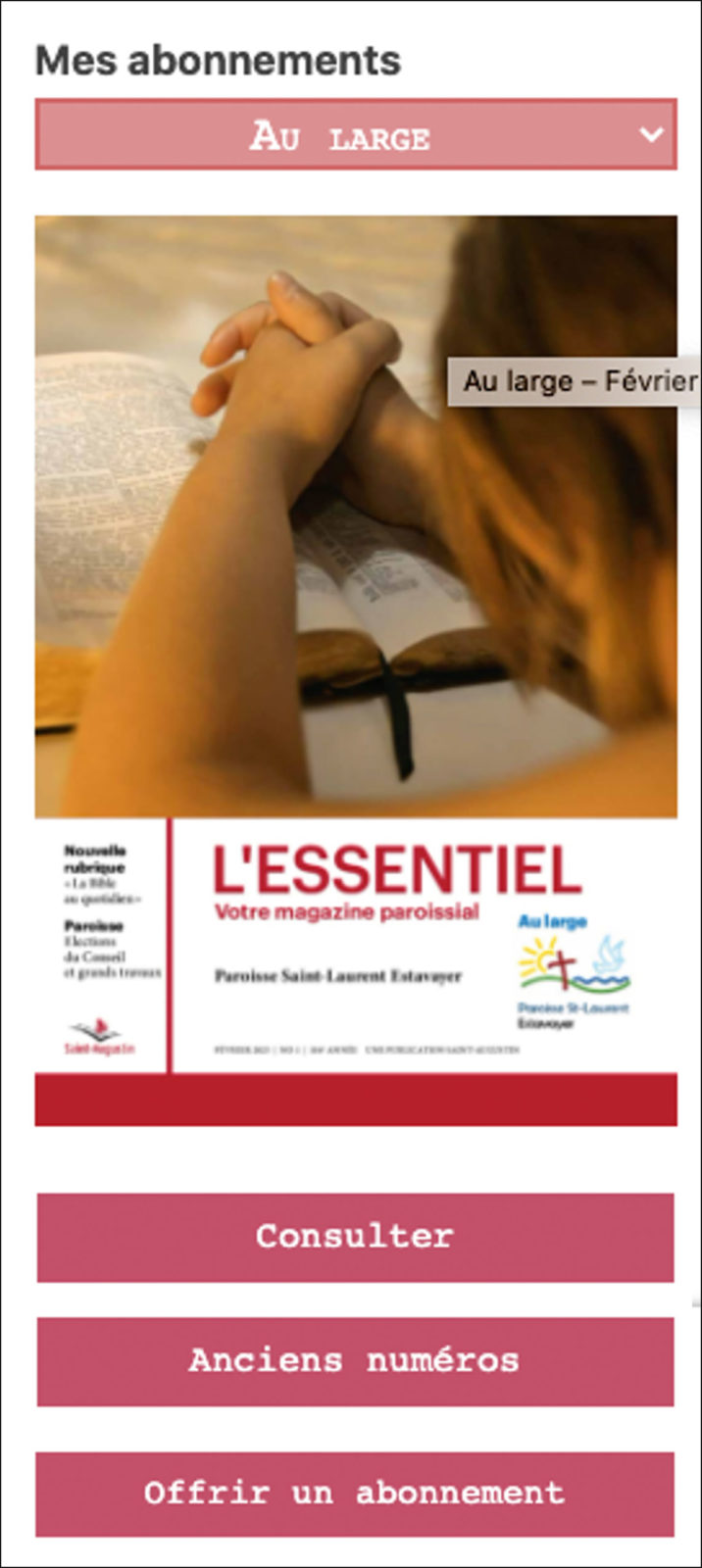

Votre journal paroissial arrive sur vos supports numériques!

Par Chantal Salamin | Photos : Bernadette Lauper, Chantal Salamin

Huit fois par an, vous recevez dans votre boîte aux lettres votre journal paroissial L’Essentiel – Au large… mais, dès à présent, vous pourrez aussi le consulter sur votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur. Une consultation numérique offre plusieurs avantages, le plus important étant de donner une plus grande visibilité à votre journal, le rendant plus attrayant avec la possibilité de s’abonner à un tarif moins élevé pour la seule version numérique ou de préférer cette dernière pour une question écologique.

Passer au numérique, des avantages…

Pour les abonnés :

1. Trouver toutes les informations de votre journal sur votre site paroissial : pour s’abonner, contacter la rédaction, s’abonner à la newsletter ou encore lire les derniers articles parus ;

2. Consulter votre journal L’Essentiel – Au Large, dernière parution et anciens numéros, comme vos autres quotidiens dans une version web ou sur une liseuse dans une mise en page identique à la version imprimée avec zoom ;

3. Faire découvrir L’Essentiel – Au Large à votre famille et vos amis au gré des rencontres en leur faisant lire un article ou en présentant le journal sur votre mobile ou tablette;

4. Offrir un abonnement cadeau à vos proches, des amis, des petits-enfants, un neveu, une nièce, un.e filleul.e… ;

5. Renouveler votre abonnement en payant par carte de crédit ou par twint et éventuellement de faire un don de soutien ;

6. Visualiser et modifier vos données (adresse, abonnements) ;

7. Réagir sur des articles de votre journal paroissial ou des articles publics d’autres journaux L’Essentiel par des commentaires qui s’afficheront une fois approuvés;

8. Partager des articles avec votre entourage.

Pour la paroisse :

1. Ajouter du contenu qui n’aurait pas trouvé de place dans le journal papier ;

2. Proposer des abonnements promotionnels pour faire découvrir le journal paroissial aux familles avec de nouveaux baptisés, aux parents accompagnants des enfants aux sacrements, aux nouveaux arrivants, etc.

Ce printemps sera également mis en place une newsletter paroissiale (à ne pas confondre avec la newsletter du journal L’Essentiel – Au Large).

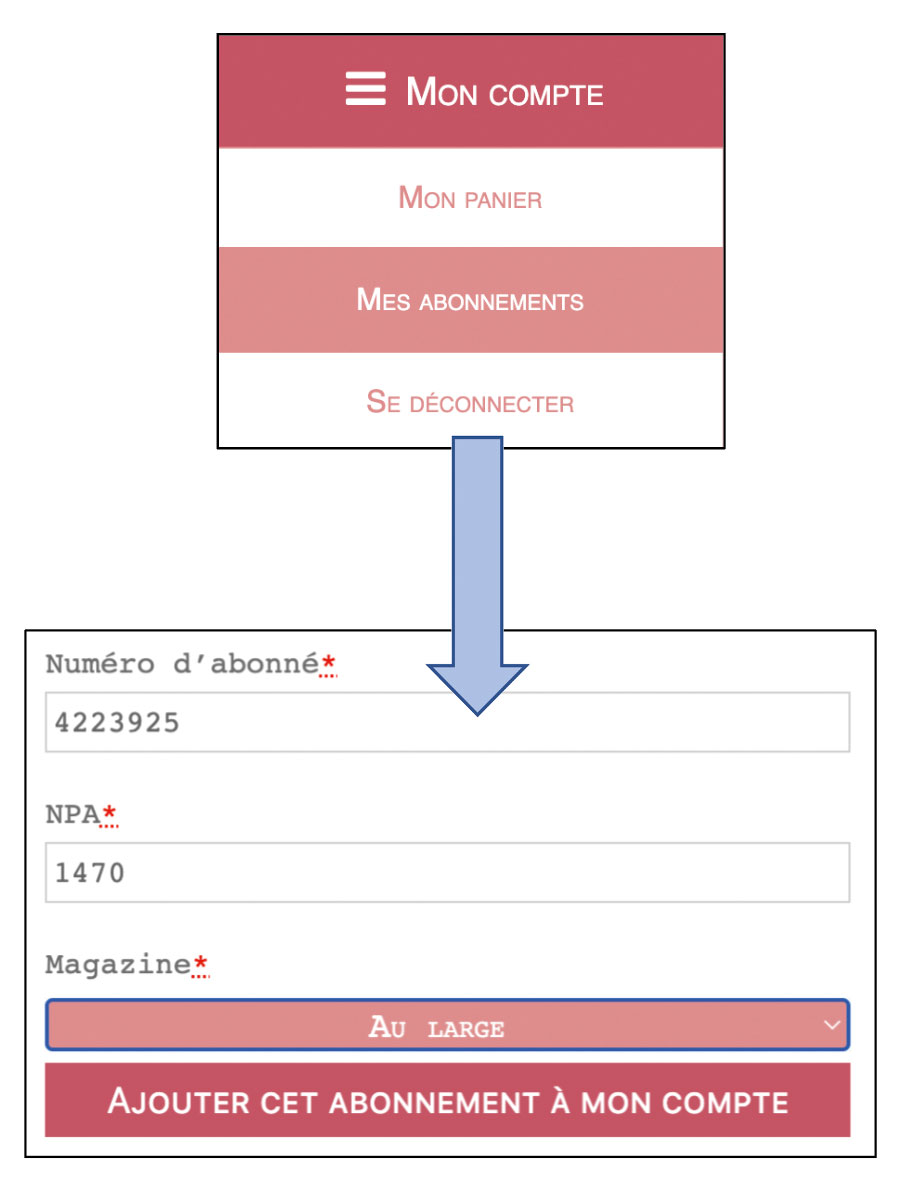

Comment faire ?

Si vous ne faites rien, vous continuerez à recevoir L’Essentiel – Au Large chez vous comme jusqu’à présent. Pour pouvoir le lire sur votre smartphone, c’est simple, procédez comme suit :

1. Allez sur le site de la paroisse sur la page du Journal L’Essentiel dans le menu Informations ou directement à l’adresse aularge.lessentiel-mag.ch

2. Cliquez sur le lien S’enregistrer ou allez directement sur presse.saint-augustin.ch/senregistrer pour créer un compte avec votre e-mail et un mot de passe.

3. Rattachez votre abonnement papier à votre compte grâce à votre numéro d’abonné (commençant par 422… présent sur l’étiquette d’envoi de votre magazine papier) depuis votre page Mon compte / Mes abonnements.

4. Consultez vos mails, vous y trouverez une invitation à souscrire à un abonnement contenant l’accès au numérique.

5. Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé de la mise en ligne d’un nouveau numéro.

Combien ça coûte ?

Pour 2023 avec l’arrivée d’une version numérique, les tarifs ont été adaptés comme suit :

Journal papier et numérique Fr. 47.–

Journal papier seulement Fr. 40.–

Journal numérique seulement Fr. 35.–

La solution ayant été développée par Saint-Augustin, elle va pouvoir évoluer en fonction des besoins et des désirs des paroisses et des lecteurs de tous les journaux L’Essentiel de Suisse romande ainsi que des évolutions technologiques.

Convaincus ? Donnons ensemble aux jeunes et familles le désir de lire vos contenus !

Dimanche 12 février 2023 à Vouvry: célébration de la confirmation

« Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir chrétien ?

Qui est Dieu pour vous ? Qui est Jésus pour vous ? Qui est l’Esprit Saint pour vous ?

Comment réagissez-vous si l’on insulte votre religion ? Pourquoi n’y a-t-il pas de solution pour faire la paix ? Avez-vous des moments de doute ? Avez-vous déjà ressenti la présence de Dieu ?

Est-ce que le fait d’être croyant vous apporte quelque chose ?

Est-il facile pour vous de demander le sacrement du pardon ? »

Archéologie agaunoise

Par le chanoine Olivier Roduit | Photos : cath.ch / Raphaël Zbinden, DR

Le chanoine et archiviste Pierre Bourban (1854-1920) avait lu maints textes anciens qui racontaient les origines du monastère agaunois. Ces documents évoquaient des constructions inconnues dont les fondations devaient bien subsister. En 1896, aidé par des étudiants, il commença à creuser dans ce qui était encore la cour de récréation du Collège. Le site du Martolet révéla peu à peu ses trésors archéologiques. Les fondations des anciennes basiliques apparurent, permettant la compréhension des vieux écrits. Bourban eut la surprise de découvrir, réutilisées dans les constructions, des stèles portant des inscriptions latines. Leur étude révéla la présence d’une vie religieuse à l’époque celtique, bien avant Jésus-Christ. On trouve à Agaune des traces du culte de la tribu des Nantuates qui furent colonisés par les Romains et leurs divinités Jupiter, Mercure et autres Nymphes. Celles-ci disparurent avec la christianisation et la construction des quelque dix basiliques qui se succédèrent dès le IVe siècle.

Aujourd’hui, grâce au progrès des sciences archéologiques, historiques, linguistiques et muséographiques, visiteurs et pèlerins peuvent lire et comprendre plus de 2’000 ans d’histoire religieuse vécus sur le site de Saint-Maurice d’Agaune.

Jean-Marie Lovey en visite à Martigny

Lorsque nous préparions la visite pastorale de l’évêque à Martigny, le mot d’ordre était de présenter à notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey et à son vicaire général Pierre-Yves Maillard, le quotidien de la vie de notre paroisse en toute simplicité et vérité. Après une semaine bien intense vécue juste avant Noël, nous pouvons nous réjouir de la vie de l’Eglise qui est à Martigny sous ses trois aspects principaux que sont la catéchèse, la diaconie et la liturgie.

Par Simon Roduit | Photos : Gérard Puippe, Simon Roduit, Marion Perraudin

La joie d’avant Noël – Même si la vie de notre paroisse est marquée depuis quelque temps par la maladie de notre curé Jean-Pascal, le quotidien d’une vie de paroisse les semaines qui précèdent Noël est plutôt chaleureux : les messes rorate au petit matin, dans l’ambiance toute recueillie de la lumière des bougies, les vins chauds conviviaux à la sortie des messes, ou encore les soirées du pardon pour se préparer à la fête de la Nativité de Jésus. L’évêque a ainsi pu confesser abondamment, accompagner les enfants des fenêtres catéchétiques et partager en toute simplicité avec les enfants et les mamans du foyer Abraham, beau lieu de la diaconie de notre paroisse.

« Tout à tous » – « Je me suis fait tout à tous » dit saint Paul, l’apôtre de la première évangélisation. C’est ce que notre évêque a réalisé ici à Martigny durant cette visite, passant d’une soupe de la pastorale de rue à une assemblée d’adorateurs, d’une rencontre d’un groupe de jeunes à une messe en petit comité dans un home. Dans toutes ces situations diverses, il a su avoir une parole pour chacun et chacune.

La rencontre avec les autorités politiques de notre secteur nous a permis de réfléchir ensemble sur les défis de notre société actuelle, dans une attitude de collaboration et de service pour la population.

Par son oreille attentive envers tous, l’évêque nous a montré un visage du Christ qui accueille et accompagne chaque personne sur son chemin de vie. Nous avons ainsi été encouragés dans nos réflexions pour nous faire proches de tous, annoncer l’Evangile et en vivre concrètement.

Une visite encourageante – Le nombre de mains serrées et de discussions partagées ont permis à notre évêque de sentir « l’odeur du troupeau », de se représenter les joies et les peines de la vie de nos communautés, puis de donner une parole qui a été ressentie comme un véritable encouragement. La rencontre de différents Conseils de communauté du Secteur fut un moment très beau : pouvoir exprimer librement les joies et les difficultés a suscité un partage d’idées fécond entre les différentes communautés. La grâce de la visite de l’évêque consiste spécialement dans cet élan suscité par le rassemblement autour d’un même pasteur. Lorsque nous sommes réunis, la vie circule mieux, le corps du Christ se construit plus harmonieusement.

Merci à notre évêque, Mgr Jean-Marie Lovey, pour cette semaine qui a permis à notre paroisse d’être réaffermie dans sa mission d’évangélisation.

Le nouveau Conseil de paroisse élu tacitement

Paroissiens et paroissiennes n’auront pas besoin de se rendre aux urnes. Il n’y aura pas de scrutin pour désigner les neuf membres qui siégeront au Conseil de paroisse ces cinq prochaines années. Une seule liste – celle émanant dudit conseil – ayant été déposée dans le délai imparti au 30 janvier dernier, le futur conseil de 9 membres – six anciens et 3 nouveaux – est élu tacitement.

Jubilaires de mariage

Noces d’orchidée, d’or, de vermeil, de rubis et de coton : cinq couples ont fêté leur jubilé de mariage à Vouvry le 11 décembre 2022 à l’église de Vouvry. Félicitations !

Archéologie biblique

L’archéologie biblique consiste en l’étude du passé de la Terre Sainte (actuels Palestine, Israël, Liban, Syrie, Jordanie) et plus généralement de tous les territoires concernés par la Bible. Aujourd’hui, cette discipline se veut objective et les recherches sont effectuées sans préjugé.

Par Pierre Guillemin | Photos : Jean-Claude Gadmer, DR, Flickr

L’archéologie biblique pratiquée dès la seconde moitié du XIXe siècle partait des textes bibliques pour orienter les recherches. Mais en agissant ainsi les archéologues préorientaient leurs recherches introduisant un biais, c’est-à-dire un potentiel manque d’objectivité, dans leur démarche.

De nos jours, les fouilles et recherches sont effectuées sans préjugé, sans lecture préalable des textes, afin de préserver le plus possible l’objectivité de la démarche scientifique. Ce n’est qu’une fois le travail des archéologues réalisé que l’on pourra comparer les conclusions scientifiques avec les textes religieux.

Dans le cas de la Chrétienté, où l’on parle alors d’archéologie chrétienne, le but est de vérifier les vérités essentielles de l’Ancien et du Nouveau Testament par la découverte de vestiges matériels des populations anciennes en cherchant, en fouillant les sols et en faisant les investigations et conclusions scientifiques qui s’imposent, sans interférer avec les textes bibliques ou des Evangiles.

Si l’archéologie, et en particulier l’archéologie chrétienne, se veut scientifique, elle s’appuie sur une démarche précise basée sur les quatre règles fondamentales suivantes (communes à toutes les disciplines scientifiques) : la neutralité, la prise en compte des échecs, le doute et l’expérience pratique confirmant la théorie.

Mais cette démarche qui modèle nos esprits cartésiens n’est pas nouvelle. C’est celle de saint Thomas !

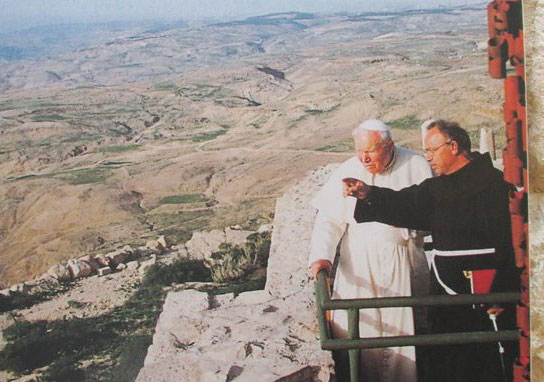

Visites papales

Rappelons-nous : lorsque Jésus ressuscite, Thomas l’Apôtre refuse de croire avant d’avoir vu les preuves de la Crucifixion : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Jésus répond : « Avance ici ton doigt et regarde mes mains ; avance aussi ta main et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais sois croyant », puis « parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru ! » (Jean, 24-29).

Parmi les archéologues les plus connus ayant participé significativement à cette archéologie chrétienne, citons le père Michele Piccirillo (1944-2008), franciscain membre des frères Mineurs de la Custodie de Terre Sainte. Il est lié aux découvertes archéologiques du Mont Nébo, la montagne jordanienne d’où Moïse contempla la Terre Promise. Le 9 mars 2000, preuve de la reconnaissance du travail des archéologues et en particulier du père Michele Piccirillo, le pape Jean-Paul II visite le mont Nébo, au cours de son pèlerinage en Terre Sainte, suivi le 9 mai 2009 par le pape Benoît XVI au cours de son voyage apostolique dans la même région. Ces deux visites papales avalisent le travail des scientifiques et leur donnent leur valeur sacrée.

Citons deux exemples significatifs du travail des archéologues et de l’application d’une démarche scientifique à l’archéologie chrétienne.

La maison dite de Jésus à Nazareth

La demeure se situe sur le flanc d’une colline rocailleuse de Nazareth (Israël). Elle est érigée de murs de pierres et de mortier et, d’après les travaux de datation, remonterait au premier siècle de notre ère. Cette maison n’est pas une découverte récente. Elle est connue depuis 1880 par les sœurs du couvent de Nazareth, mais le lieu fait l’objet de nouvelles fouilles depuis 2006. Est-ce la maison où a grandi Jésus ? Les données archéologiques actuelles ne permettent pas de l’affirmer, mais on peut au moins dire que, si Jésus a bien vécu à Nazareth, il a habité dans une maison similaire.

De nombreux objets ont été trouvés sur le site : des morceaux de pots brisés, un volant de fuseau (pour filer la laine et autres fibres de tissu) et des récipients de calcaire. Ces différents indices laissent penser qu’une famille juive y vivait.

Une église a été érigée sur ce lieu, deux siècles après Jésus Christ. Elle porte le nom d’« église de la Nutrition ». L’étude des textes historiques montre que l’édifice fut abandonné vers le VIIIe siècle et tombait en ruine. Les Croisés, arrivés en Terre Sainte au XIIe siècle, ont alors entrepris de le restaurer. Ce qui laisse à penser que Byzantins et Croisés accordaient une importance très grande à ce site.

Mais venant s’ajouter aux conclusions, un document de 670 corrobore le fait qu’il s’agit de la maison de Jésus. Son auteur, l’abbé Adomnan, du monastère écossais de l’île d’Iona (nord-ouest de l’Ecosse), se fonde sur le pèlerinage de l’évêque gaulois Arculfe (pèlerinage de neuf mois réalisé plusieurs années auparavant) qui mentionne une église « là où il y avait la maison dans laquelle le Seigneur a été nourri dans son enfance ».

Mais la recherche historique et scientifique ne peut prouver l’existence d’un évêque gaulois du nom d’Arculfe…

de l’église du Saint-Sépulcre.

Le tombeau de Jésus – le Saint Sépulcre

Fin octobre 2016, pour la première fois depuis au moins deux siècles, le tombeau du Christ, situé au cœur de l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, a été ouvert.

Un phénomène inexpliqué s’est alors produit : lorsque la plaque de marbre posée au-dessus du tombeau présumé de Jésus a été déplacée, tous les appareils servant à mesurer la résonance électromagnétique du sol sont tombés en panne (principe de la résonance électromagnétique : en plaçant un objet dans un champ magnétique et en l’excitant avec une onde de fréquence adéquate, on peut connaître, grâce au signal qu’émet cet objet en retour, des détails sur sa composition chimique).

Une fois les appareils scientifiques remis en marche, les investigations effectuées sur le site confirment que les restes des pierres calcaires vénérées par des millions de fidèles comme l’un des lieux les plus saints du christianisme est bien le même site que celui découvert par les délégations de l’empereur romain Constantin, il y a près de 1700 ans.

Le mortier prélevé entre les amas de calcaire à la surface du tombeau et la dalle en marbre qui le recouvre a été daté aux environs de 345 après Jésus-Christ. Selon les récits historiques, le tombeau a été mis au jour par les Romains et recouvert en 326 de notre ère.

Selon des récits de pèlerins, le revêtement de marbre aurait été installé en 1555 au plus tard, et plus probablement au milieu du XIVe siècle.

Quand le tombeau a été ouvert, dans la nuit du 26 octobre 2016, les scientifiques ont été surpris par ce qu’ils ont découvert sous le revêtement en marbre : un autre revêtement en marbre, beaucoup plus ancien et gravé d’une croix, visiblement endommagé et reposant directement sur le tombeau originel en calcaire.

Les nouveaux résultats révèlent que la dalle de marbre inférieure a probablement été cimentée au milieu du IVe siècle sous les ordres de l’empereur Constantin, provoquant la surprise des historiens spécialisés dans l’histoire de ce monument sacré.

Principe fondamental

Les découvertes archéologiques constituent la meilleure source d’informations physiques sur la vie et l’époque des anciennes civilisations. L’archéologie biblique moderne cherche sans préjugé, sans idée préconçue, en respectant ce principe scientifique fondamental : « L’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence. »

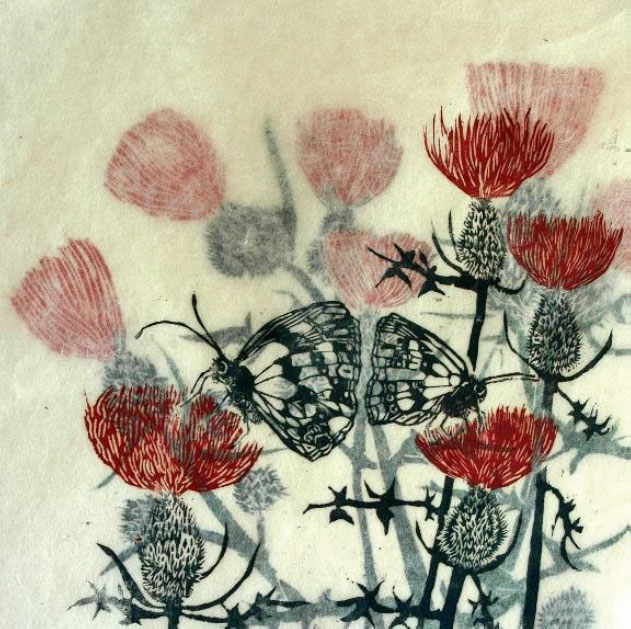

De la chrysalide au papillon

La raison et la pensée humaine ne sont pas parvenues à résoudre les questions relatives à la dignité de l’homme. Tous les efforts de l’humanisme triomphant se heurtent à l’impossibilité de répondre au problème du péché, du mal, de la mort. L’échec de l’homme autocentré s’expose dans un désastre exponentiel. Il défend sa liberté contre Dieu, dans la revendication sans limite de ses droits. Notre Créateur a pourtant ouvert le chemin vers la vie, la paix, la justice. Il a pris à son compte le péché, nous offrant en Jésus-Christ, la vie véritable qui n’habite pas l’homme naturel.

Texte et gravure par Olivier Taramarcaz

L’homme absorbé – David donne écho à la pensée de ceux qui rejettent Dieu : « Il n’y a pas de place pour toi dans leurs pensées. » (Ps 86, 14) * « Jamais ils n’invoquent l’Eternel ! » (Ps 14, 3) L’athée (l’homme sans Dieu, moral ou a-moral), et le païen (l’homme-dieu, polythéiste ou ésotérique), enflés d’eux-mêmes, confinés dans leur pensée, s’affirment dans un temps borné dont ils attendent tout, ignorant pourtant tout de leur attente. Leur dépendance et leur attachement au flux tendu des événements du monde, ne leur laissent pas de répit, ni aucune place pour une espérance extérieure à leur perception sensible. Capté par son appétit, l’homme reste captif de ses désirs, dans une forme d’égarement actif. Il croit à sa raison comme si elle était raisonnable, et se complait dans l’animalité de son être sensible : je sens donc je suis. Martin Heidegger évoque « l’attente mondaine » de ceux qui n’ont d’autre but que de satisfaire leur vie naturelle : « Leur attente est absorbée par ce que la vie leur apporte. » 1

On peut rater le rendez-vous avec Dieu en l’ignorant, ou en se plaçant au-dessus de sa Parole, la Bible. Tout au long des Ecritures, les prophètes ont abondamment souligné l’attitude de l’homme sans limite, sans loi autre que celle de sa subjectivité : « Celui dont l’âme s’enfle au-dedans de lui […] ne demeure pas tranquille. […] Il est insatiable. » (Habakuk 2, 5) L’homme sans Dieu, comme l’homme-dieu, est saisi de cette soif jamais satisfaite, jamais rassasié de gaver son « moi », de déployer sa volonté de puissance, de se démultiplier devant l’écran de son ego, de gonfler la bulle de ses fantasmes. L’apôtre Jean observe que le Seigneur n’est pas le bienvenu dans la vie des hommes : « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. » (Jn 1, 9)

L’homme désespéré – Depuis des millénaires, la pensée humaine s’active pour poser un socle de connaissance qui permettrait à l’humanité de progresser, selon le schéma mécaniste de l’évolutionnisme. Le constat est amer : malgré tous les savoirs et connaissances accumulés, toutes les découvertes successives, l’humanité ne connaît pas de « success story ». Elle ne peut ni se réjouir dans un « happy day », ni se projeter vers un « happy end ». Elle se trouve toujours plus prise en étau, entre ordre et chaos, dans l’incapacité de produire la justice, la paix, la sécurité, la joie, le repos.

Henry David Thoreau a écrit : « La grande majorité des hommes mène une vie de tranquille désespoir. » 2 Ils ont renoncé à considérer la possibilité d’une espérance. L’écrivain franco-américain Jonathan Littell décrit cet état d’enfermement : « Longtemps, on rampe sur cette terre comme une chenille, dans l’attente du papillon splendide et diaphane que l’on porte en soi. Et puis, le temps passe, la nymphose ne vient pas, on reste larve, constat affligeant, qu’en faire ? » 3 S’appuyant sur la perspective biologique, le narrateur espère qu’il pourrait en être de même pour l’être humain que pour le papillon. Mais cela n’arrive pas.

L’homme régénéré – Pourtant, chacun porte cette pensée d’un accomplissement, d’une libération intérieure. D’où cela provient-il ? La Bible nous éclaire : « Dieu a mis dans le cœur de l’homme la pensée de l’éternité. » (Ecclésiaste 3, 11) Cette pensée, il ne peut s’en départir. Elle résonne dans la conscience comme un appel à se tourner vers son Créateur.

Car l’homme n’a ni la capacité ni le pouvoir de s’engendrer spirituellement lui-même, de naître ou de renaître de lui-même (illusion bouddhiste). Dieu seul peut opérer, changer son cœur, le faire naître à la vie spirituelle. La nouvelle vie se manifeste par la confiance placée dans l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, par la décision de lui abandonner mon être-mort, ma chrysalide, marqués par le péché qui me sépare de la présence de Dieu. En recevant la vie spirituelle de Dieu, je peux expérimenter la nymphose, être ressuscité dès aujourd’hui, par Christ, transformé en une nouvelle créature, comme le papillon.

Bibliographie

* Les citations sans numérotation sont tirées de la Bible, avec mention des passages.

1 Martin Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, Paris, Gallimard, 2012, 113.

2 Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, [1854], Paris, Gallimard, 1990.

3 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Paris, Gallimard, 2006.

Ohé les jeunes, des rendez-vous pour vous!

Les jeunes ne pratiquent plus ! Les jeunes boudent l’Eglise ! Faux ! Mais ils souhaitent des rendez-vous différents, des célébrations adaptées, de la musique plus moderne, etc. Présentation de nombreux rendez-vous qui leur sont proposés cette année.

Une messe pour les amoureux!

Le 11 février a eu lieu en l’église de Vionnaz une messe pour les amoureux, une occasion de se sentir renouvelés et fortifiés dans son amour ! Le conseil de communauté avait pensé à tout, le choix des textes, la déco, les témoignages, quel beau moment ! A refaire.