Le terme « famille »

Dans la Bible, on ne trouve pas exactement le mot « famille ». On parle plutôt de maison, clan ou tribu. La famille biblique est une entité plus large que la famille nucléaire à laquelle nous pensons spontanément aujourd’hui. Dans les Écritures, la famille est une réalité concrète et ouverte qui évoque la cohabitation et la mise au monde.

Diversité des situations et états de vie

Dans la Bible on trouve beaucoup de diversité. Dieu intègre toutes sortes de situations familiales dans son projet. Les prophètes de l’Ancienne Alliance, ou même les ascendants de Jésus ne sont pas toujours dans une situation « normale » ou « idéale » : stérilité (Genèse 18), veuvage (Ezéchiel 24,

15-27), infidélité (Osée 1-3), manipulation (2e livre de Samuel 11), prostitution

(Josué 2) sont finalement des situations assez communes. Et c’est peut-être ce que l’on peut retenir en premier : la famille dans la Bible n’est pas un idéal, mais plutôt le réel de situations alambiquées, souffrantes, et en fait assez ordinaires. Justement, Dieu vient à la rencontre de ces réalités, il fait avec et se révèle au travers. Dieu assume nos plans B ! Souvent même c’est dans les épreuves que tout se joue, que Dieu se dit, se laisse rencontrer et peut agir.

Intérêt de la Bible pour la relation

homme-femme

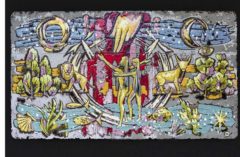

Dès le début et jusqu’à la fin, la Bible s’intéresse de façon très particulière à la rencontre entre l’homme et la femme et à leur relation. « Dieu créa l’homme à son image, homme et femme il les créa » (Genèse 1, 27). Dieu dit encore : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul, je vais lui faire un secours, comme un vis-à-vis. » (Genèse 2, 18) Une rencontre homme-femme, c’est mystérieux : elle dit quelque chose de Dieu, comme témoigne saint Paul (Epître aux Éphésiens 5, 22-23). Ça c’est l’objectif, le plan d’ensemble. Reste que dans la réalité concrète des histoires des personnages bibliques, c’est moins évident : Abraham peine à reconnaître que Sara est sa femme (Genèse 12, 20), Jacob est fou amoureux de Rachel, mais se retrouve avec deux femmes (Genèse 9, 18ss), la femme de Potiphar tombe amoureuse de Joseph (Genèse 39, 7ss), Elqana aime sa femme qui est stérile (1er livre de Samuel 1, 5), Abigaïl est mariée avec un fou puis rencontre David (1er livre de Samuel 25, 3). David commet l’adultère avec Bethsabée (2e livre de Samuel 11, 2-4), Joseph le juste est invité à épouser une femme enceinte et la Samaritaine que Jésus rencontre et qui évangélise tout son village a déjà eu plusieurs maris… Dieu assume même les plans C !

Les parents et les enfants

Dans la Bible, on parle aussi volontiers de « fécondité ». C’est d’ailleurs la première Parole que Dieu adresse à l’homme et à la femme : « Fructifiez et multipliez-vous » (Genèse 1, 28). Mais quand on lit la suite, on voit que cela se passe difficilement. Les matriarches sont presque toutes stériles. Qu’y a-t-il à apprendre à travers toutes ces histoires de stérilité ? Peut-être que Dieu veut venir remplir nos incapacités humaines et leur donner une perspective que lui seul peut donner.

On voit aussi des parents qui luttent pour la vie de leur enfant. Hagar doit fuir au désert et pleure pour son fils Ismaël (Genèse 21). La Cananéenne lutte pour sa fille malade (Matthieu 15, 21-28), le Centurion pour son enfant-serviteur (Matthieu 8, 5-13). Jésus dira d’eux qu’ils ont une grande foi. Avoir la foi ce serait donc lutter pour la vie de l’autre et laisser Dieu en placer une ! La Bible nous montre comment les parents font tout pour leur enfant et aussi comment ils doivent les laisser aller. Nous trouvons à répétition la scène d’un père qui « envoie » son fils : Abraham renvoie Ismaël (Genèse 21, 10 ss), Isaac envoie Jacob (Genèse 28, 5), Jacob envoie Joseph (Genèse 37, 13), Jessé envoie David (1er livre de Samuel 17, 17).

La relation avec nos propres parents est aussi un défi ; Joseph, par exemple, va prendre soin du vieux Jacob pendant 17 ans

en Égypte (Genèse 37, 2 ; 47, 28). Ruth s’occupe de sa belle-mère et Tobie de son père âgé. Les parents, il faut aussi s’en détacher, ceci est affirmé depuis le texte de la création : « l’homme abandonnera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme » (Genèse 2, 24). Jésus lui-même aura des paroles difficiles par rapport aux personnes de sa famille et aux parents (Luc 14, 26). Quant à avoir des frères, on voit bien que là aussi, c’est parfois compliqué, et ce depuis le début avec Caïn et Abel, mais encore avec Isaac et Ismaël, Jacob et Esaü, Joseph et ses frères, David et ses frères,… Quant à Jésus, il pose la question de « qui sont mes frères ? » (Matthieu 12, 48)… et il nous dit ensuite que nous sommes tous frères (Matthieu 23, 8).

Dans la Bible, il y a un parti pris pour la réalité. Les relations homme-femme, les relations entre frères sont considérées dans leur complexité et dépeintes avec réalisme. On n’a pas peur d’évoquer ces réalités difficiles, c’est justement là que Dieu devra être convoqué. Dans les Évangiles, Jésus va au-devant des uns et se laisse aborder par les autres quelle que soit leur situation matrimoniale et familiale. Il offre un accueil inconditionnel aux personnes blessées par la vie. Dieu veut venir à notre rencontre pour nous sauver. Il vient là où l’on pourrait avoir envie qu’il ne vienne pas, ces lieux que l’on penserait indignes de Dieu. C’est justement là qu’il veut aussi nous rejoindre.

Les mêmes mots sont utilisés pour parler de Dieu

Si les mêmes mots sont utilisés pour dire la réalité des relations humaines, « père », « fils », « époux-épouse », « frères » et les réalités de Dieu, c’est parce que tout amour humain trouve en Dieu sa source et sa deuxième naissance. Les choses humaines sont habitées par ce qui se vit en Dieu. Celui qui écoute la Parole est amené à comprendre encore plus profondément ce que signifie être fils, être père, mère, épouse, etc.

– Que la relation parent-enfant soit belle ou difficile, elle nous ouvre à un autre Père qui veille sur nous.

– Les relations fraternelles ou de cousinage ne constituent pas le tout de notre vie, nous pouvons être amenés à découvrir des liens de fraternité plus forts que les liens du sang. C’est une réalité très présente dans le Nouveau Testament. Nous avons une multitude de « plus que frères ».

– Si nous accordons tant de prix aux « noces humaines », c’est parce qu’elles sont habitées par un projet plus grand. Elles s’intègrent dans le grand projet des noces de Dieu avec l’humanité. Jésus le célibataire s’est souvent présenté comme « l’époux », nous sommes faits pour entrer avec lui dans ces noces éternelles auxquelles tous sont largement invités : « Heureux les invités aux noces de l’agneau .» (Apocalypse 19, 9)

Dans son livre, l’abbé Jacques Rime propose vingt-cinq itinéraires à travers les sept districts du canton. Chaque itinéraire illustre un ou plusieurs aspects des riches rapports entre la foi et l’espace : les chapelles du terroir, la civilisation de la procession, les chemins de Compostelle, le christianisme et les points cardinaux, le christianisme et la montagne, la recherche du silence par les moines loin des villes, les lieux naturels dits sacrés… (un arbre, une source), la raison psychologique de l’attrait des grottes de Lourdes, les lieux mémoriels, les cloches et l’espace sonore, etc. De belles découvertes en perspective.

Dans son livre, l’abbé Jacques Rime propose vingt-cinq itinéraires à travers les sept districts du canton. Chaque itinéraire illustre un ou plusieurs aspects des riches rapports entre la foi et l’espace : les chapelles du terroir, la civilisation de la procession, les chemins de Compostelle, le christianisme et les points cardinaux, le christianisme et la montagne, la recherche du silence par les moines loin des villes, les lieux naturels dits sacrés… (un arbre, une source), la raison psychologique de l’attrait des grottes de Lourdes, les lieux mémoriels, les cloches et l’espace sonore, etc. De belles découvertes en perspective.