Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Sainte Marguerite Bays (FR), juillet-août 2021

En Suisse, les Gens du Voyage font partie d’une longue tradition. Ils sont appelés Yéniches; l’analyse linguistique de leur langue montre une base de rotwelsch, dialecte germanophone parlé dans la région de Bâle – Aarau – Zurich au 11e siècle déjà (cf. Ch. Bader, Yéniches, les derniers nomades d’Europe, éd. l’Harmattan, 2007).

Cela prouve leur présence sur notre territoire déjà avant la création de la Confédération.

PAR CR ET AUDE MORISOD

PHOTOS : AUDE MORISOD

Aujourd’hui, une partie d’entre eux se sont sédentarisés, tandis que d’autres sont toujours nomades ou semi-nomades.

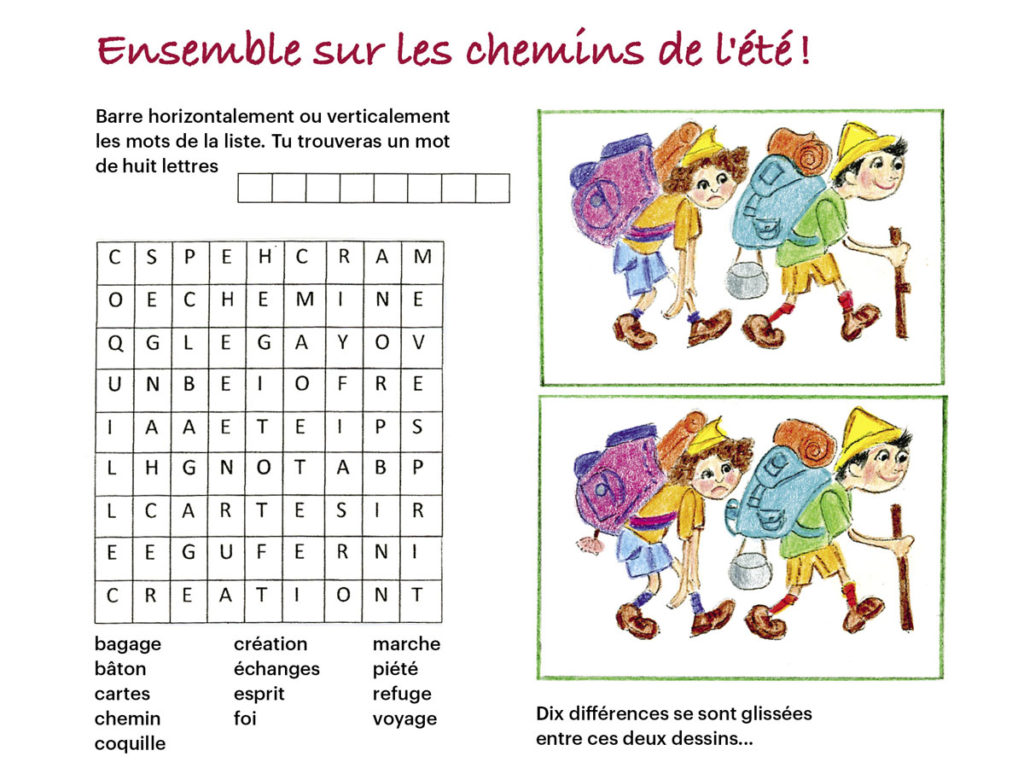

S’ils voyagent dans le pays, jusque dans la Glâne, c’est d’abord pour des raisons de travail. Leurs métiers varient : ils sont rémouleurs, brocanteurs, vanniers, merciers, récupérateurs de métaux, etc. Nous avons interviewé Aude Morisod qui les accompagne depuis de nombreuses années dans le cadre de l’Aumônerie catholique suisse des Gens du Voyage :

Pourriez-vous nous dire ce qui vous a motivée à ce type d’engagement ecclésial ?

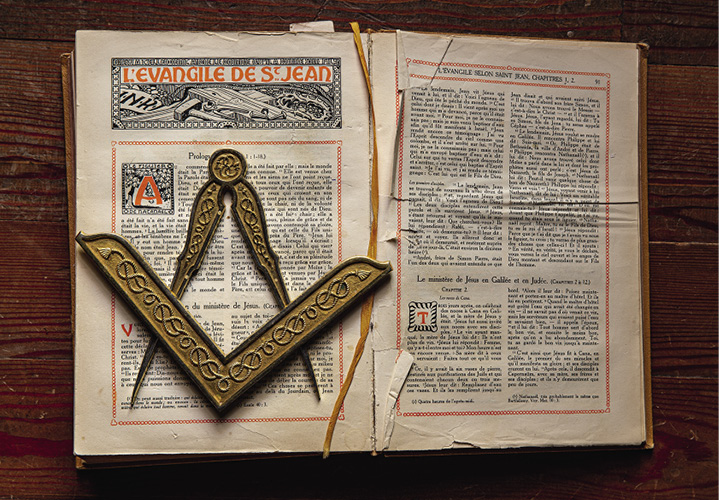

J’ai commencé par être marraine de confirmation d’une femme yéniche de mon âge environ. C’était en 1995. Un chef de famille avait demandé la confirmation pour nombre de personnes de sa parenté, et le frère Jean-Bernard Dousse OP avait préparé le groupe à recevoir le sacrement. Tout de suite je me suis sentie bien parmi eux. Avec le frère Jean-Bernard et une Petite Sœur de Jésus qui avait vécu parmi les Nomades, nous avons commencé à les accompagner, mais d’emblée dans une réciprocité, c’est-à-dire que tout de suite il y a eu parmi les Yéniches des personnes engagées en Eglise : nous avons grandi ensemble « à hauteur du regard ».

Pourriez-vous nous dire quelque chose de leur identité ?

Les Yéniches sont des Tsiganes. Cependant ils sont d’origine européenne.

Ont-ils des traditions ?

Oui bien sûr, et très importantes, car elles soudent leur appartenance au groupe familial.

Ont-ils une appartenance identitaire au pays, ou font-ils partie de l’ensemble des Gens du Voyage présents en Europe ?

On peut dire les deux ! Dans le sens qu’ils se sentent pleinement suisses, à juste titre, si l’on considère leurs origines (voir plus haut). J’ai coutume de dire qu’ils furent suisses avant moi, dont le canton d’origine, le Valais, n’est entré qu’en 1815 dans la Confédération. Mais encore davantage, si l’on sait que les chants populaires de notre Suisse profonde ont été composés par des musiciens yéniches. Je songe par exemple à Grüezi wohl, Frau Stirnimann ! Et oui encore, d’autre part, ils revendiquent une appartenance à l’ensemble des familles tsiganes qui sont en Europe. Nous en faisons la belle expérience en participant aux CCIT (Comité catholique international tsigane), qui rassemblent des Rom, des Manouches, des Sinti, des Travellers, des Gitans, bref, différents Tsiganes de toute l’Europe, engagés en Eglise.

Pourriez-vous nous décrire leur situation civique aujourd’hui dans notre pays ?

Leurs conditions de vie se sont sans doute améliorées dans leur quotidien, mais cependant le grave problème est le manque drastique de places de stationnement. En Suisse, à peine 50% des besoins en places est couvert. Pour ce qui est du canton de Fribourg, une action est en cours auprès du Conseil d’Etat, plus spécialement auprès du Département de l’Aménagement du Territoire, pour obtenir une seconde place permanente pour l’hiver, car la place de la Pila sur la commune d’Hauterive ne suffit plus. Les familles s’agrandissent très vite, on se marie jeune chez les Yéniches. Les citoyens suisses doivent faire de la place, au sens propre comme au sens figuré, à leurs concitoyens nomades. C’est juste une attitude civique envers d’autres concitoyens.

Pourriez-vous nous décrire le ministère de l’Aumônerie au sein de ce groupe ?

Par membres de l’Aumônerie, nous entendons à la fois des Sédentaires, – dont notre aumônier national, le Père Christoph Albrecht SJ –, et aussi des Voyageurs, qui désormais assurent les catéchèses d’enfants, leur préparation aux sacrements de la première communion, ou qui accompagnent les adultes en leurs partages bibliques, selon leur culture. L’Aumônerie assure donc le lien à l’institution Eglise catholique, dans les deux sens : à la fois en permettant aux Voyageurs de se retrouver comme catholiques inclus dans la communauté ecclésiale, et, dans un sens réciproque, en ouvrant les autres catholiques à la culture yéniche, en se laissant renouveler, rafraîchir, en quelque sorte, par leur manière sans doute plus directe, plus immédiate, de considérer la religion, la relation à Dieu et aux autres. Nous avons tous à apprendre des autres en leur différence.

Auriez-vous un message à donner au peuple glânois en leur nom ?

Oui bien volontiers ! Quand vous rencontrerez des Yéniches, si c’est à l’intérieur de votre église, laissez-vous interpeller par leur sens inné du sacré, par leurs chants

si joyeux, par leurs familles qui rassemblent 4 ou 5 générations. Et si c’est à la porte de votre maison, parce qu’ils vous demanderaient un travail que vous pourriez leur offrir, ne le leur refusez pas, accueillez-les : en ce temps de pandémie, ils ont grand besoin de gagner leur vie. Merci pour eux !