Formée en travail social, Clotilde Perraudin partage son activité professionnelle entre

plusieurs institutions : responsable de la halte-jeux pour la Fondation Trait d’Union, elle

est aussi engagée en pastorale de rue dans la Riviera vaudoise et, depuis quelques années,

à la paroisse de Martigny. Chargée des « mercredis » du Foyer Abraham, Clotilde s’engage pour créer du lien et favoriser la rencontre avec les réfugiés…

La douleur transcendée

Nuria Wipfli-Parrot est une jeune femme d’origine espagnole. Je l’ai remarquée en raison d’un rayon de lumière qui a traversé son visage au moment où je l’ai aperçue… Si un jour vous vous retrouvez sur la place Centrale à Martigny et que vous remarquez la présence d’une personne au large sourire, sur sa chaise roulante avec des lunettes rondes, accompagnée d’un grand chien blanc : c’est Nuria !

Seigneur, avec toi, nous irons au désert

A vous chers paroissiens qui les avez soutenus pour leur voyage à Rome, malheureusement reporté à des temps meilleurs, les BCBG (Bande de Confirmés Bien Gardée par l’Esprit Saint) vous donnent de leurs nouvelles.

« Prendre soin de la Maison commune »

Dans la brochure de la Campagne de Carême, cette phrase, tirée de l’encyclique « Laudato si’ » du pape François, m’a interpellée… Prendre soin ? Notre terre : une maison ? « Commune » qui plus est… Qu’est-ce à dire ?

Un pasteur « Bleu Ciel »

TEXTE ET PHOTOS

PAR MYRIAM BETTENS

La Maison Bleu Ciel est un espace de spiritualité chrétienne ouvert aux «chercheurs spirituels» de toutes provenances. Actuellement au centre de Genève, elle se définit comme un rassemblement de personnes qui cheminent ensemble et partagent des démarches d’approfondissement spirituel, dans la joie de l’échange.

Rejoindre les « distanciés » des églises

« Les difficultés de vie m’ont amené à tout remettre en question. C’est au cours de ces crises que j’ai découvert des chemins et des personnes qui font partie de cet univers des chercheurs spirituels. Mon expérience nourrie de ces rencontres a donné la Maison Bleu Ciel », raconte Nils Phildius, pasteur de l’Eglise protestante de Genève (EPG) et responsable de la Maison Bleu Ciel. Initialement situé dans la maison de paroisse aux volets bleu ciel du Grand-Lancy, l’espace de spiritualité fondé en 2016 s’est aujourd’hui déplacé dans les locaux du Temple de Plainpalais. « Environ deux-tiers des participants aux activités de la Maison se distancient des églises institutionnelles ou n’ont aucune attache avec elles », détaille le pasteur. Il note aussi que de nombreux catholiques participent aux formations ou même à « l’Heure Bleu Ciel », une célébration religieuse chrétienne proposée une fois par mois.

A la jonction de deux mondes

« L’intensité de la recherche spirituelle des participants me frappe particulièrement. Ils vivent cette quête de bonheur et d’unité intérieure comme si leur vie en dépendait », relate encore Nils Phildius. Même si les attentes sont élevées, la tâche ne l’effraie pas. En toute humilité, il révèle que sa mission consiste avant tout « à chercher avec eux ». Pour ce faire, la Maison Bleu Ciel propose différents parcours à la jonction entre le monde séculier et la foi chrétienne. « Nous offrons des activités en lien avec la méditation, le théâtre, la créativité ou le travail corporel. Notre spécificité réside dans le fait de réunir ces propositions séculières avec la foi chrétienne et finalement c’est cela que les gens viennent chercher. »

Parrain et marraine, pour quoi faire ?

La mission de parrain ou marraine dans l’Eglise catholique est plus qu’une reconnaissance affectueuse, elle est aussi un engagement.

PAR BÉNÉDICTE DROUIN-JOLLÈS

PHOTO : CIRIC

Le jour où l’on vous a demandé d’être parrain ou marraine, sans doute avez-vous été flatté si vous avez accepté. Mais honnêtement, une fois la cérémonie de baptême passée, qu’est-ce que cela a changé mis à part le fait que vous ayez rajouté un nom sur la liste des destinataires de vos cadeaux de Noël ? Parrains et marraines ont plus ou moins de bonne conscience vis-à-vis de leur filleul, friand d’une relation privilégiée qu’ils tentent d’inventer. Pour le croyant, cette mission n’est pas banale.

« Pour qu’une complicité grandisse avec chacun de mes filleuls, je les ai beaucoup vus petits, je me sens un peu comme leur ange gardien, explique Rose, dynamique célibataire, deux fois marraine. Je veux les choyer et aussi les aider à regarder le Ciel. » Pour elle, répondre positivement aux questions du prêtre qui s’apprête à baptiser, c’est s’engager pour aider les parents à éduquer chrétiennement leur enfant. Aussi, en plus des cadeaux qui lui parlent, elle essaie de poser des petits gestes qui l’éveilleront à la présence de Dieu. « C’est tout simple, par exemple visiter une église pendant une balade en vacances, y allumer une bougie signe d’une prière commune, ou encore offrir un crucifix pour une première communion et pas simplement une montre », témoigne-t-elle.

Jamais trop tard pour accomplir ce « job » de parrain ou de marraine, en particulier grâce à la prière. « Tous les jours, je confie mes enfants et mon filleul », reconnaît Jean, conscient qu’il n’est pas facile pour un jeune

d’intégrer les valeurs chrétiennes. « J’ai eu la chance d’avoir une

marraine débordante de bonté, de malice et de foi, je m’en inspire, c’est grâce à elle que j’ai gardé un contact avec l’Eglise. J’essaie de poursuivre cette chaîne d’amour et de foi. »

Christ glorieux…

… cimetière de Massongex (Valais)

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Représenter un Christ glorieux dans un cimetière peut surprendre. On serait tenté de dire que ce n’est ni le lieu ni le moment pour un cours de théologie et qu’on préférerait un Christ qui pleure avec ceux qui pleurent. Et pourtant…

La résurrection, aussi éclatante que Madeline Diener ait pu la représenter, implique nécessairement la mort. Contempler le Christ écarter les portes de la mort, c’est contempler un témoignage de ce « jusqu’au bout » de l’amour de Dieu.

Si le Christ peut repousser les portes de la mort, c’est parce qu’il s’y est rendu. Il n’a pas reculé devant la souffrance et le sentiment de solitude.

Nous l’avons tous déjà entendu : depuis la mort et la résurrection du Christ, nous ne sommes plus jamais seuls. Notre Dieu s’est fait homme pour habiter chacune de nos expériences et nous rejoindre dans chaque étape de notre vie. Le dire un jour ensoleillé est une chose, s’en souvenir et en être convaincu au jour de la tristesse en est une autre. Et c’est peut-être là que l’art de Madeline Diener prend tout son sens.

La voie du cœur

Le Christ glorieux n’est qu’une des œuvres que l’artiste a réalisées pour le cimetière de Massongex. La mosaïque qu’elle a créée ne cache rien de la détresse des femmes qui avaient suivi Jésus. Elle nous entraîne ainsi dans un chemin vers la consolation, nous guidant du chagrin à la joie.

Là où les mots peinent parfois à rejoindre, la beauté trouve la voie du cœur.

Ce Christ glorieux, s’il peut surprendre au premier regard, est porteur d’un sens profond. Il nous rappelle qu’aucun des gouffres dans lesquels nous pouvons tomber n’est trop profond pour notre Dieu dont les bras viennent toujours nous repêcher.

Retraité à mi-temps

Après quatre législatures au Conseil national, Dominique de Buman a pris sa retraite politique en 2019. Le « retraité à mi-temps » évoque des mandats professionnels correspondant à ses convictions, des engagements politiques qui lui tiennent à cœur et un « C » qui disparaît…

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

La retraite d’un politicien, ça ressemble à quoi ?

Ce n’est pas une vraie retraite. Les mandats purement électifs sont terminés, mais j’ai des activités professionnelles qui sont le prolongement de mon engagement politique. Proche de l’âge légal de la retraite, je n’y étais pas encore formellement et surtout pas moralement prêt. J’ai eu en amont un certain nombre de contacts afin de pouvoir poursuivre des mandats qui correspondent à mes convictions, à mon expérience et à ma vision de l’éthique dans les affaires.

La vôtre est plutôt celle d’un homme engagé, puisque vous avez prêté votre image à l’initiative pour des multinationales responsables ?

L’initiative a été déposée lorsque j’étais encore à Berne. La cause me semblait juste. J’ai réalisé qu’un bon nombre d’élus manquaient de courage par rapport à cette question. Nous avons tout intérêt à ce que les mécanismes économiques soient sains et les entreprises assujetties aux mêmes règles d’éthique. Il y a bien entendu l’aspect environnemental et humain. Pour ce dernier, il me paraissait important d’offrir une protection aux laissés-pour-compte.

On a beaucoup parlé de la nouvelle étiquette du PDC (le Centre), mais qu’en est-il du contenant et du contenu ?

J’ai beaucoup hésité sur l’opportunité de changer le nom du parti. D’un côté, je trouvais que nos prises de position n’étaient peut-être pas toujours en adéquation avec l’Evangile – donc est-ce juste de se dire encore chrétien ? – de l’autre, je ne voulais pas être acteur du démantèlement d’une étiquette chargée d’histoire. Finalement, j’ai voté pour le maintien du nom. Concernant le « flacon », j’ai une petite crainte qu’il n’y ait pas de projets nouveaux. Changer l’étiquette, c’est une chose, mais il faut aussi s’occuper de la qualité du contenu.

Un nouveau nom pour un nouvel élan : voyez-vous poindre ce nouveau souffle ?

C’est trop tôt pour le dire. Il faudra voir avec le temps si cette nouvelle appellation attire vraiment le public visé. C’est-à-dire ceux qui ne désirent pas de mélange entre le politique et le religieux.

N’y a-t-il pas un risque que ce changement de nom pousse aussi à une dilution des valeurs chrétiennes du parti ?

Bien sûr ! Je crains qu’il y ait encore moins de références aux valeurs chrétiennes à l’avenir. La dilution est un risque, puisque le but avoué est d’attirer une nouvelle tranche d’électorat qui aurait eu peur d’une étiquette chrétienne. Mais si la référence chrétienne dissuade, les nouveaux arrivants risquent bien de ne pas avoir d’attachement à ces valeurs-là et donc de diluer celles qui subsistent encore.

Est-ce que cela signifie que la politique et la foi ne font pas bon ménage ?

Non, je ne dirais pas cela. Il est possible de faire de la politique avec honnêteté et conviction, indépendamment du nom du parti. La responsabilité personnelle de chacun est engagée par rapport à sa conscience. Mais la foi est très exigeante, et si on la met en œuvre, on ne peut pas se comporter dans les décisions politiques comme un non-croyant.

Après la difficile année 2020, quels objectifs devraient se fixer vos collègues en fonction pour 2021 ?

La priorité du monde politique devrait être d’assurer la cohésion sociale. Finalement, ne pas laisser les gens sur le bord de la route. Ce devrait d’ailleurs être un but en tant que tel.

Ce dont je suis convaincu en tant que croyant : cette crise doit nous inciter à prier toujours davantage. Elle nous

a donné la preuve de notre fragilité, il nous faut donc demander les forces, le comportement

adéquat et la vision juste pour assumer cette crise. La pandémie nous interpelle, mais elle doit surtout nous pousser à nous améliorer.

Biographie express

Dominique de Buman est né

le 28 avril 1956 à Fribourg.

Il y grandit et effectue une maturité latin-grec au Collège Saint-Michel.

Il obtient ensuite une licence

en droit à l’Université de Fribourg.

1986 : Conseiller communal de la Ville de Fribourg (-1994) et député au Grand Conseil du Canton

de Fribourg (-2003)

1988 : Secrétaire politique

du PDC fribourgeois (-1993)

1994 : Syndic de la Ville

de Fribourg (-2004)

2001 : Président du Grand Conseil

2002 : Président du Groupe PDC

du Grand Conseil (-2003)

2003 : Conseiller national (-2019)

2004 : Vice-président du PDC Suisse (-2016)

2017 : Président du Conseil national (-2018)

Comprendre la liturgie et les sacrements

PAR CHANTAL SALAMIN | PHOTO : DR

Sacrements, sacramentaux, bénédictions, célébrations, rites, etc. sont là pour nous, mais en avons-nous conscience ? Ce mois-ci, découvrons-les à travers les enseignements et propositions du site liturgie.catholique.fr, édité par le Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence des évêques de France.

Non, la liturgie, ce n’est pas seulement le job du curé . Elle est là pour que nous puissions accueillir les dons de Dieu qui nous sont essentiels pour une vie pleine.

Ce site nous invite à nous laisser interpeller par ce que Notre Père veut pour nous, il nous invite à nous ouvrir à la liturgie et nous en donne les moyens.

S’ouvrir à la liturgie

Prendre le temps d’entrer dans la signification de la liturgie (lire « La participation active des fidèles durant la messe »), c’est entrer dans le combat spirituel sachant que Dieu nous accompagne, donc un combat dont nous ressortirons vainqueur d’une vie plus pleine (lire « La liturgie entraîne au combat spirituel »), en communauté (lire « En l’absence de rassemblement dominical, garder la communion entre nous ! ») en mettant nos pas dans ceux qui nous précèdent, membres de nos familles, de nos communautés, bienheureux et saints.

« Chaque année, le temps liturgique nous fait parcourir tout le mystère du Christ. A travers le cycle pascal, les fêtes fixes, la succession des dimanches, ce sont les grands mystères de la foi que les chrétiens sont invités à célébrer […] qui permet aux baptisés de se réapproprier toutes les dimensions de leur foi, au cœur de leur propre histoire et de celle de l’humanité. » (lire « L’année liturgique, chemin de conversion »).

Et se laisser creuser

Le site propose de nombreux éclairages par divers contributeurs (prêtres, religieux, laïcs), notamment une bibliothèque de dossiers avec des sujets qui nous interpellent aujourd’hui et creusent notre soif de découverte. Par exemple : « Prier et célébrer au temps du coronavirus », « La « Saison de la Création » : un temps pour protéger l’héritage du Créateur », « L’Eglise et l’art contemporain, un dialogue fécond », « Redécouvrir la prière du Notre Père », « « Protection, délivrance, guérison » : présentation et réflexions », « La pénitence a-t-elle un sens ? », « La Semaine sainte : une unité à l’épreuve du temps et de l’espace ».

Rites au pluriel !

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : CIRIC

On a tendance à voir l’Eglise catholique-romaine comme un monolithe, avec «la même messe» aux quatre coins du monde. Faux. Il y a, en son sein, certes le rite romain, majoritaire, les rites ambrosien à Milan et mozarabe à Tolède, mais également cinq autres familles rituelles: chaldéenne/syro-malabare; copte/éthiopienne; arménienne; syriaque/maronite/syro-malankar; et byzantine. Si chacune est gouvernée par un patriarche ou un archevêque majeur, le pape de Rome est tout autant leur pape !

Rite amazonien

Au contraire du slave Jean-Paul II – qu’on a vu vêtu des regalia des rites orientaux qu’il a fréquentés lors de visites apostoliques –, François l’Argentin s’intéresse à l’acculturation de la liturgie sur son continent. En effet, il parle de créer un nouveau rite dans l’Eglise catholique sud-américaine : l’amazonien.

Après le rite zaïrois 1, à propos duquel une excellente présentation 2 lui a permis d’en réévaluer la pertinence pastorale en préfaçant l’ouvrage, on n’avait plus vu un pape évoquer de nouveaux rites dans l’Eglise latine depuis Paul VI ! Or, un effet du synode pour l’Amazonie (2019) est l’élaboration d’un rite propre à cette large partie du continent sud-américain.

Acculturation

Cette initiative rappelle la nécessité de contextualiser la liturgie, messe et sacrements inclus. Dans l’exhortation post-synodale Querida Amazonia, François invite à intégrer dans la liturgie « beaucoup d’éléments propres à l’expérience des indigènes dans leur contact intime avec la nature et à favoriser des expressions autochtones en chants, danses, rites, gestes et symboles ». Et de reconnaître que malgré l’exhortation du Concile Vatican II à doubler d’efforts dans ce sens, « peu de progrès dans cette ligne » sont à constater, déplore le Pape dans

la préface de l’ouvrage précité.

Face à la crispation de certains puristes en matière de liturgie,

il est bon d’être encouragé par

le Pape de tous les catholiques

aux sept familles liturgiques – et bientôt huit ?

1 Du Zaïre, alors ancien nom

de ce qui deviendra la République démocratique du Congo ou RDC.

2 R. Mboshu Kongo, Le pape François

et le Missel romain pour les diocèses du Zaïre, LEV, 2020.

« Rites à la carte »

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, paroisse catholique de langue française de Berne , novembre 2021

«Traditionis custodes», la lettre apostolique, publiée le 16 juillet 2021 par le pape François, remet à jour certains rites de l’Eglise; c’est une occasion de nous interroger sur le rôle des rites et leurs significations. Commentaires et portrait de l’abbé Antonio Ruggiero, prêtre remplaçant à la paroisse catholique de langue française de Berne.

PROPOS RECUEILLIS PAR XAVIER PFAFF | PHOTO : RP

Une présence internationale

Originaire d’Italie, mais né en Belgique et de langue maternelle italienne puis flamande, l’abbé Antonio a fait ses études à Louvain et connait très bien la Belgique. Actuellement, l’abbé Antonio Ruggiero vit en Suisse depuis 20 ans.

« J’ai été responsable de la Mission catholique italienne de Bienne pendant plus de 17 ans. La MCI comptait chaque année environ 200 enfants au catéchisme ; j’ai par exemple lancé et motivé avec succès une structure d’aides-catéchistes. Les jeunes sont très importants dans la vie d’une paroisse. » L’abbé Antonio a rejoint la paroisse catholique de langue française de Berne en septembre 2019 et en juillet 2021.

Rites et sacrements

« Les rites s’expriment particulièrement par les sacrements, mais il faut d’abord savoir que le sacrement par excellence c’est l’être humain lui-même, femme

et homme. Le Seigneur qui a créé l’être humain,

ne sait faire qu’une chose : aimer. Il nous aime tels

que nous sommes, d’un amour immuable et inconditionnel, au-delà de celle ou celui que nous voudrions être. »

Le reste, et donc les rites de l’Eglise, sont d’origine humaine et peuvent à tout instant être changés.

« Les rites sont une nécessité pour l’homme. Ils nous font du bien, ils nous ouvrent le cœur quand ils sont accompagnés de mots qui donnent Vie. Par exemple, pour le baptême, on observe des rites précis autour du cierge : remise du cierge, le père allumant le cierge, puis père, mère et parrain-marraine touchant le cierge pendant la lecture. Ils symbolisent la lumière du Christ présente dans la vie de l’enfant. La confirmation est un rite important dans le sens où la personne devient officiellement chrétienne et adulte. Et c’est lorsque l’on essaie de vivre la loi de l’Amour qui est le Christ, que l’on devient un chrétien adulte ; les autres rites sont alors sources d’inspiration.

Ils sont présents aussi en fin de vie, par exemple par le sacrement des malades, ou l’accompagnement des personnes en fin de vie. « Le prêtre qui donne ce sacrement entre en relation avec la personne malade ou mourante, ainsi qu’avec les proches présents. Les cœurs s’ouvrent en la présence du Seigneur. »

D’autres rites sont à mentionner, tels le baptême à l’âge adulte, la tradition de la crèche et du sapin de Noël, ou les rites associés au sacrement du pardon.

Au-delà des rites

La vie du chrétien est jalonnée par toutes sortes de rites exprimés principalement par les sacrements. Ils sont importants car ils répondent à des besoins humains. Mais plus que de suivre les rites, la vocation du chrétien, point majeur, est de « vivre l’Amour du Christ au quotidien. Le passé avec ses rites, son histoire et sa culture est primordial ; le futur, avec tout ce qu’il peut nous apporter, l’est tout autant. Mais c’est dans le présent que le Seigneur crée et donne Vie. Et c’est dans ce présent que je veux essayer de vivre authentiquement ma foi au sein de l’Eglise ».

Jeux, jeunes et humour – avril 2021

Par Marie-Claude Follonier

Question d’enfant

Qu’est-ce que l’octave de Pâques ?

L’Eglise aime faire la fête et la prolonger ! L’octave désigne les huit jours qui suivent une fête chrétienne importante, comme Noël ou Pâques. La fête de la Résurrection de Jésus se prolonge sur une semaine où chaque jour est considéré comme jour de Pâques jusqu’au dimanche suivant anciennement appelé In albis (en blanc). Là les nouveaux baptisés quittaient alors leur vêtement blanc porté durant toute l’octave.

Par Pascal Ortelli

Humour

Lors de l’eucharistie dominicale, un curé porte un pansement sur sa joue gauche. A la fin de la messe, un paroissien lui demande ce qui est arrivé. « Ce matin, je préparais mon homélie tout en me rasant. Une seconde de distraction et le rasoir m’a coupé la joue. » Le paroissien, du tac au tac : « M. le Curé, dimanche prochain, vous vous concentrez sur le rasoir et vous coupez le sermon ! »

Par Calixte Dubosson

Permanence des rites

PHOTO : DR

PAR CALIXTE DUBOSSON

Lors d’une session réunissant plusieurs prêtres, un intervenant, le

sociologue Bernard Crettaz, nous a surpris en conseillant de ne pas abandonner certains rites au sujet des funérailles, mais de les renforcer. Ils permettent de bien faire son deuil et s’inscrivent dans la continuité d’une pratique ayant fait ses preuves.

J’ai connu l’époque où, dès le décès d’une personne, on commençait par sonner le glas. Le curé et le président étaient avertis. On appelait le menuisier pour le cercueil. Dans la maison, on préparait la veillée alors qu’un voisin prenait soin du bétail ou des travaux à terminer. Dans un tiroir, on trouvait les instructions pour habiller le défunt qui reposait dans sa chambre. Jusqu’au jour de la sépulture, il était veillé

jour et nuit par la famille et les amis dont certains abusaient de la dive bouteille à tel point que, le matin venu, seul le défunt était de sang-froid !

Ces pratiques rendaient la mort la plus naturelle possible. Alors, c’était mieux avant ? Dans cette perspective, certainement. A nous de relever le défi, de maintenir ou d’inventer des rites qui dédramatisent l’évènement de la mort et surtout qui traduisent l’espérance chrétienne de la résurrection.

Via Jacobi: Romont-Moudon

Texte et photos par Pascal Ortelli

Le mythique chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle traverse la Suisse romande, de Fribourg à Genève. Au-delà des sentiers battus, la Via Jacobi regorge de curiosités. Chaque mois, L’Essentiel prend son bâton de pèlerin et en réalise un tronçon sous forme d’une balade familiale à faire sur la journée. Aujourd’hui, cap sur Moudon pour une longue étape, idéale à vélo.

Départ depuis la gare de Romont, 4h30 aller simple, 18 km

1. Depuis la gare, montez dans le bourg pour découvrir la collégiale où vous retrouverez une sculpture de saint Jacques sur les stalles.

2. Sortez de la ville par le sud-ouest jusqu’à la zone industrielle que vous traverserez pour vous rendre à l’oratoire de Notre-Dame des Pauvres. Poursuivez sur la droite sur un chemin de campagne.

3. A Billens, prenez à gauche le long de la route goudronnée et attaquez la montée. Arrivé sur la crête d’Hennens, frontière entre Fribourg et Vaud, prenez à gauche dans l’herbe jusqu’à l’antenne et attaquez la descente.

4. A Curtilles, ne manquez pas de visiter le temple, une ancienne église dont la reconstruction date de 1231.

5. Quittez ensuite le tracé de la Via Jacobi pour vous rendre à Lucens. La ville avec son imposant château mérite le détour. Au pont routier, remontez la Broye, en direction de Moudon jusqu’à la passerelle qui rejoint le chemin officiel.

6. Dans la ville basse de Moudon, les stalles de l’église Saint-Etienne valent le détour.

Les plus motivés et à vélo seulement (15 km) peuvent rentrer par Siviriez et la Pierraz pour découvrir la maison natale de Marguerite Bays (no 7) et la chapelle du Bois (no 8) avant de rejoindre Romont par la route principale.

Curiosité

L’église de Curtilles, dédiée à saint Pierre et dont la première construction remonterait à 1055, est considérée comme l’une des plus anciennes du diocèse de Lausanne.

Coup de cœur

Le musée Sherlock Holmes

Sir Adrian Conan Doyle, le fils du romancier, fit du château de Lucens où il résida un musée dédié à l’œuvre de son père, qui se trouve aujourd’hui en contrebas dans la « Maison rouge ».

En librairie – avril 2021

Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

Choisis la Vie !

Timothy Radcliffe

A propos de la pandémie du Covid, le philosophe André Comte-Sponville s’est écrié : « Ne sacrifiez pas l’amour de la vie à la peur de la mort ! » Par ce livre-confession, le frère dominicain Timothy Radcliffe rappelle que le chrétien doit témoigner et être du côté de la vie. Dans un monde où l’on parle d’aide au suicide, d’euthanasie et d’avortement, nous sommes invités à choisir la vie. « Je mets devant vous la vie et la mort : choisissez la vie », demande Dieu. « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l’aient en abondance », répond Jésus.

Editions Cerf

Entre tradition et décision

Sophie Tremblay

Un jeune couple doit décider de faire baptiser ou pas son enfant. Entre les parents, au bagage religieux différent, s’engage un dialogue sur la nature de la foi chrétienne qui s’étend peu à peu à leurs proches aux itinéraires spirituels tout aussi variés. A partir de cette mise en scène inspirée d’histoires vraies, et qui vise à demeurer au plus près de l’expérience, Sophie Tremblay développe sa réflexion sur la transmission de la foi dans une société plurielle et laïcisée. Ce livre qui jette des ponts entre tradition et modernité pose des bases solides pour repenser l’initiation chrétienne dans le contexte actuel.

Editions Médiaspaul

L’Esprit renouvelle tout

Nathalie Becquart

A partir de sa riche expérience pastorale auprès des jeunes, Sœur Nathalie Becquart, nouvelle sous-secrétaire du synode des évêques, propose avec ce livre un véritable GPS, capable d’orienter une pastorale qui leur soit adaptée.

L’auteur donne également des exemples concrets et des conseils pratiques. Ces pages aideront ceux qui, dans l’Eglise, souhaitent accompagner les jeunes vers un renouveau, en lien avec leurs cultures et leurs nouveaux langages, dans un réel esprit de coresponsabilité.

Editions Salvator

Saint Irénée de Lyon

Etienne Piquet-Gauthier – Pascal Vitte

Après la mort de Jésus, les apôtres décident d’aller répandre la Bonne Nouvelle dans bien des pays, dont la Grèce. Touché par le message du Christ, Irénée, un érudit du IIe siècle, va partir jusqu’en Gaule. Porté par son zèle missionnaire, il souhaite encourager les chrétiens à entretenir une unité. Il deviendra par la suite évêque de Lyon. Le IIe et le XXIe siècle connaissent la tentation de la pensée scientifique qui en fait un absolu au mépris de la foi du simple croyant. Pétri de la Parole de Dieu, Irénée fait partie de ceux qui combattent l’erreur non par la sentence de la condamnation mais par la raison et la foi. Cette bande dessinée nous en dépeint les contours.

Editions Signe

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:

librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch

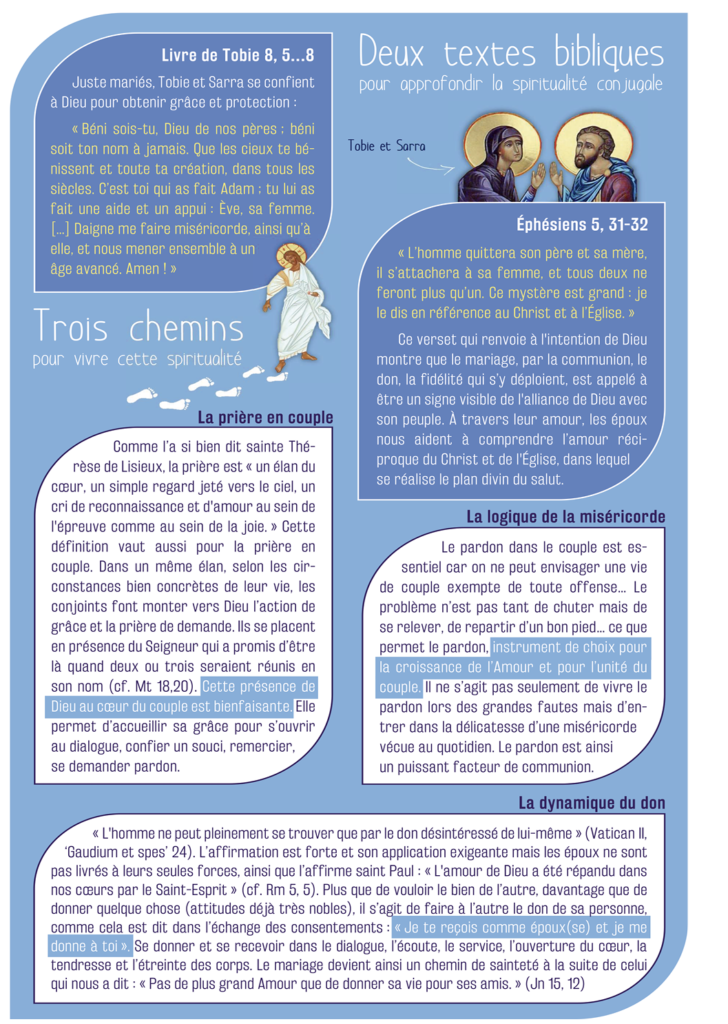

La spiritualité conjugale

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, Unités pastorales du Grand-Fribourg (FR), mars-avril 2021

Par Emmanuel Rey avec la collaboration de Bertrand et Françoise Georges

Carême

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE) mars 2021

PAR JOEL AKAGBO | PHOTO : DR

« Seigneur, avec toi, nous irons au désert… »

Ce chant de Carême nous révèle le sens profond du Carême. Que signifie pour nous chrétiennes, chrétiens, « aller au désert ? ».

Le Carême est souvent associé à la notion du « désert » à cause des 40 ans du peuple élu au désert avant d’entrer en terre promise (Nb 11, 1-25, 18), aussi des 40 jours de jeûne et de prière de Jésus au désert après son baptême ( Mt 4, 1-11).

« Aller au désert » est perçu par le prophète Osée comme un temps de fiançailles : « Voici que moi je la séduis et la conduirai au désert et je parlerai à son cœur… Et je te fiancerai à moi pour toujours. » (Os 2, 14.16)

Si la période du désert est donc envisagée chez le prophète Osée comme une préparation au mariage, durant le Carême Dieu attend son peuple comme un fiancé attend avec impatience sa future épouse. Le désert est donc le temps d’attente et de préparation en vue d’un événement magnifique. En hébreu, le mot « désert » ressemble au mot « parole », c’est pourquoi durant le Carême, nous sommes appelés à ouvrir notre cœur pour écouter la voix du Seigneur et à manger sa parole.

Ces quarante jours sont le temps de grâce, le moment favorable que l’Eglise met à notre disposition afin de repartir d’un bon pas, réorienter notre marche, purifier notre cœur et secouer notre torpeur.

Le Carême nous invite à une démarche de réconciliation avec Dieu et avec notre prochain (2 Co 5, 20), à la prière persévérante, au partage généreux, à la miséricorde et à la compassion.

Il n’est rien d’autre qu’un chemin d’amour vers le Père. Ce temps fort commence le Mercredi des cendres et s’achève avec la Semaine sainte et le dimanche de Pâques.

En ce temps de crise généralisée, il nous faut simplement nous tourner vers notre Père, vers nos frères et sœurs avec une grande charité par l’intercession de saint Joseph.

Le pape François nous rappelle que notre vocation chrétienne est de faire connaître l’amour miséricordieux que le Christ porte à chacune et chacun de nous : « Tant de cœurs ont besoin d’être réchauffés à la flamme de son amour ! »

Bon et fructueux Carême et bonne Montée vers Pâques !

La Sagesse, notre divine Compagne pour 2021 ?

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), mars 2021

PAR MARIE VERENNE

« La sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. » (1 Co 3, 19)

La sagesse, voilà un mot qu’on n’utilise plus guère. Sait-on encore ce qu’il signifie ? On parle plutôt intelligence, performance, compétitivité…, dans notre culture athée, qualités requises pour prospérer sur terre en vue du succès et de la richesse. Jésus le dit, dans le domaine profane, « les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière ». (Lc 16, 8)

« Yahvé prend les sages au piège de leur ruse ; leurs habiles conseils se trouvent dépassés. Ils butent en plein jour contre l’obscurité, tâtonnant dans la nuit, alors qu’il est midi. » (Jb 5, 13-14)

La Sagesse avec un grand S, le Don le plus élevé de l’Esprit, n’a rien de commun avec cette « habileté » qui dévie trop souvent vers la malignité. Elle s’y oppose même, requérant les Vertus premières de la Foi : humilité, charité, pureté, douceur, obéissance…

« … mettez-vous à Mon école, car Je suis doux et humble de Cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » (Mat 11, 29)

Etre sage selon la Bible, c’est se reconnaître créature pécheresse, entièrement redevable au Dieu d’Amour et au Sacrifice Rédempteur de Jésus, puis travailler à se soumettre toujours plus authentiquement à Sa Volonté très parfaite, exprimée par Sa Loi, avec le cœur d’un enfant aimant. Pourquoi ? Parce que l’homme est fait pour le bonheur et que c’est là l’unique voie qui y conduise. Il faudrait être fou pour se condamner à l’horreur éternelle ou même à un dur Purgatoire, quand Jésus nous propose les Félicités indicibles du Royaume !

Si nous nous confions corps et âme à Marie, Trône de la Sagesse, Elle nous rendra disponibles à l’accueil de ce Trésor divin et nous ramènera au Bien quand nous dévierons, tentés par les suggestions alléchantes de Satan.

La Sagesse est plus précieuse que tout l’or de la terre, préférable à la santé et à la beauté 1, car Elle est « un effluve de la Puissance de Dieu, émanation toute pure de la Gloire du Tout-Puissant » (Sg 7, 25) qui éclaire l’esprit et le cœur, conseille et console, sanctifie et apporte le Salut.

« Elle enseigne la modération, le discernement, la justice et la force. Dans la vie, il n’est rien de plus utile aux humains. »

(Sg 8, 7)

Dans Sa grande Tendresse, le Père a voulu qu’Elle « se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12), afin que les plus petits n’aient pas de peine à La prendre pour Maîtresse : « Elle se laisse facilement contempler par ceux qui L’aiment… Elle va au-devant d’eux et… leur apparaît avec bienveillance. » (Sg 6, 12-16)

Y a-t-il plus beau et noble projet pour l’année nouvelle que de convoiter l’intimité avec la Sagesse ?

« C’est Elle que j’ai chérie et recherchée dès ma jeunesse ; j’ai désiré faire d’Elle mon épouse et je suis devenu amoureux de sa beauté. » (Sg 8, 1-2)

1 Cf. Sg 7, 10-11.

Le Notre Père, ses traductions

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), mars 2021

Dans le cycle de cours publics de la faculté de théologie de l’Unige, Anne-Catherine Baudoin, maître d’enseignement et de recherche en Nouveau Testament et christianisme ancien, a proposé une lecture du Notre Père sous trois angles : la transmission, la traduction et la transposition. Voici un bref aperçu de sa vision des traductions de cette prière.

PAR PASCAL GONDRAND | PHOTOS : WIKIMEDIA COMMONS

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), mars 2021

Le Notre Père est connu dans le christianisme indépendamment de sa position dans le Nouveau Testament, a rappelé Anne-Catherine Baudoin. Cette prière appartient tant à la culture orale qu’à la culture écrite, à la culture liturgique et spirituelle autant qu’à la Bible. La professeure a posé l’hypothèse que ce statut particulier la place dans une situation stratégique et facilite sa pénétration dans des domaines très divers. Un de ces domaines est sa traduction.

Au XVIe siècle, le premier savant à avoir recueilli des traductions de cette prière dans le but d’étudier et de présenter chacune d’entre elles est le Zurichois Conrad Gessner (1516-1565), un savant contemporain de Zwingli, qui a publié en 1555 un traité sur les différences entre les langues intitulé Mithridate. Sur les différences entre les langues.

Conrad Gessner a rappelé dans son introduction que Mithridate, celui que nous connaissons par la mithridatisation, roi de 22 peuples, était, selon Pline l’Ancien, capable d’haranguer chacun d’entre eux dans sa langue respective. On notera que dans la Zurich de la Réforme le multilinguisme était une arme pour diffuser le christianisme. D’ailleurs, dans son introduction, Conrad Gessner précisait que « Dans notre cité, toute limitée qu’elle soit, c’est en latin, en grec, en hébreu, en allemand, en italien, en français, en anglais et dans certaines autres langues qu’on lit, à la gloire de Dieu, les Saintes Ecritures, qu’on en acquiert la connaissance, qu’on les célèbre. » Comme on le voit dans le titre de son ouvrage, Differentis Linguarum, il met l’accent sur les différences entre les langues alors que d’autres humanistes, à la même époque, se lancent dans des études pour trouver une langue originelle, la langue d’avant Babel. Conrad Gessner présente dans son recueil 110 langues, par ordre alphabétique, en donnant pour 27 d’entre elles, celles dans lesquelles le christianisme s’est implanté, le Notre Père, à savoir son texte, ou sa transcription. Il pose ainsi les fondements de la linguistique comparée, sans faire lui-même œuvre de linguiste mais plutôt d’encyclopédiste. Cette pratique de la présentation des langues du Notre Père, accompagnée de ses traductions, a fait école et s’est étendue au XVIIe et au XVIIIe siècles. L’un des recueils qui a eu beaucoup d’influence est celui d’Andreas Müller (1630-1694), orientaliste berlinois spécialiste de la langue chinoise, qui a publié en 1680, sous un pseudonyme, un recueil de 83 versions du Notre Père, Oratio Orationum s s. Orationis Dominicae Versiones. Il n’a pas classé ces versions par ordre alphabétique comme l’avait fait Gessner mais par zones géographiques : langues asiatiques, langues africaines, langues européennes, etc. L’ouvrage fut notamment réédité en 1715 et cette dernière édition, due à John Chamberlayne (c. 1668-1723) est la plus étoffée – plus de 140 langues. Cet ouvrage conserve la présentation par régions, qui va permettre à Gottfried Hensel (1687-1765), dans sa Synopsis Universae Philologiae publiée en 1741, de proposer quatre superbes cartes qui ont été reproduites par la suite de manière indépendante.

Anne-Catherine Baudoin a rappelé que le Carmel du Pater, à Jérusalem, construit au XIXe siècle sur les ruines de la basilique constantinienne dite de l’Eleona, en raison de sa situation sur le Mont des Oliviers, est orné de plaques de céramique polychrome sur lesquelles figurent différentes traductions du Notre Père, plaques qui se sont multipliées au fil du temps dans un grand esprit de Pentecôte. Ce lieu est associé dans la tradition, en particulier à partir des croisades, à l’enseignement de Jésus. Au début du XXe siècle, sur le Monument de la Réformation, à Genève, on a fait la même chose. Autour des grands réformateurs, le Notre Père a été gravé dans la pierre en français et en anglais, puis plus tardivement en allemand. Avec le Carmel du Pater et le Mur des Réformateurs, Anne-Catherine Baudoin a alors fait un bond dans

le temps et a rejoint l’époque contemporaine.

En conclusion elle a lu le Notre Père dans quelques langues qui nous sont familières :

« Notre Père qui êtes au cieux… Restez-y » (Jacques Prévert, 1900-1977),

« Hallowed be thy Name »,

« Dein Reich komme »,

« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »,

« Dacci oggi il nostro pane quotidiano »,

« Forgive us our trespasses as we forgive our debtors »,

« Und führe uns nicht in Versuchung » (la fameuse tentation),

« But deliver us from evil »,

« Dein ist das Reich »,

« The power is Yours »,

« Et la gloire »,

« Forever and ever »,

« Amen ».

Ainsi peut-on réciter le Notre Père, à condition bien sûr d’être multilingue !

Année Saint Joseph !

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), mars 2021

PAR THIERRY SCHELLING

PHOTO : DR

C’était le 8 décembre dernier, le pape François signe et édite une Lettre apostolique pour marquer les 150 ans de la proclamation de saint Joseph comme patron de l’Eglise universelle.

Un peu d’histoire

C’est le pape Pie IX qui, le 8 décembre 1870, signe une Lettre proclamant Joseph patron de l’Eglise universelle, chahutée par mille vents contraires – on est à moins de deux mois après la suppression officielle des Etats Pontificaux et de la non-fin 1 du Concile Vatican I ! – et qui cherche un équilibre spirituel dans le refuge auprès de la paternelle figure de Joseph. Ce sont les prélats qui avaient participé au Concile et dû fuir à l’entrée des troupes italiennes, qui pétitionnent le pape pour une telle démarche.

C’est également par cette Lettre que le

19 mars fut déclaré solennité à saint Joseph, comme « double rang de première classe » dans la hiérarchie des jours liturgiques 2. L’Eglise luthérienne et la communion anglicane le commémorent également le 19 mars, alors que l’Orthodoxie byzantine le fête le jour de clôture du cycle de Noël ! Et c’est Pie XII qui inscrivit la fête de saint Joseph, patron des travailleurs, au 1er mai, pour coïncider avec la Journée internationale des travailleurs…

Joseph pour le XXIe siècle

Le pape François commence sa lettre par Patris corde, « avec un cœur de père », ou, en paraphrasant un peu, « par une tendresse paternelle »… Tout un programme à l’heure du questionnement de la place du père dans la société, de son congé après l’arrivée d’un enfant, de la mode du coaching en masculinité et en paternité… La tendresse n’est donc pas l’apanage du sexe féminin, mais bien également de tout être humain ! Déjà une bonne nouvelle : on imagine que cette tendresse paternelle a servi l’enfant Jésus tout autant que celle de sa mère, qui plus est, n’était certainement pas réduite aux tâches ménagères !

Sept chapitres, ou sections, qui décortiquent sept façons pour Joseph d’être « plein de tendresse »… Chaque section est ciselée de manière adéquate pour une lecture par étape, une méditation fructueuse, et une rencontre : avec celui que l’on a trop longtemps laissé dans l’ombre de Marie, sujette d’une piété populaire parfois exacerbée… et qui n’aurait eu aucune légitimité à être ce qu’elle fut si Joseph l’avait répudiée selon la Loi de Moïse ! Combinaison des charismes, en somme !

1 Les troupes italiennes pénètrent dans Rome le 20 septembre 1870, et 15 jours plus tard, par plébiscite, le reste des Etats Pontificaux est incorporé au nouveau Royaume d’Italie…

Le pape Pie IX suspend alors sine die le Concile qui avait cours…

2 C’est depuis 1479 qu’à Rome est célébrée la Saint-Joseph, étendue à toute l’Eglise de rite romain en 1570 par le pape dominicain Pie V.