Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

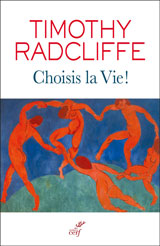

Choisis la Vie !

Timothy Radcliffe

A propos de la pandémie du Covid, le philosophe André Comte-Sponville s’est écrié : « Ne sacrifiez pas l’amour de la vie à la peur de la mort ! » Par ce livre-confession, le frère dominicain Timothy Radcliffe rappelle que le chrétien doit témoigner et être du côté de la vie. Dans un monde où l’on parle d’aide au suicide, d’euthanasie et d’avortement, nous sommes invités à choisir la vie. « Je mets devant vous la vie et la mort : choisissez la vie », demande Dieu. « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l’aient en abondance », répond Jésus.

Editions Cerf

Entre tradition et décision

Sophie Tremblay

Un jeune couple doit décider de faire baptiser ou pas son enfant. Entre les parents, au bagage religieux différent, s’engage un dialogue sur la nature de la foi chrétienne qui s’étend peu à peu à leurs proches aux itinéraires spirituels tout aussi variés. A partir de cette mise en scène inspirée d’histoires vraies, et qui vise à demeurer au plus près de l’expérience, Sophie Tremblay développe sa réflexion sur la transmission de la foi dans une société plurielle et laïcisée. Ce livre qui jette des ponts entre tradition et modernité pose des bases solides pour repenser l’initiation chrétienne dans le contexte actuel.

Editions Médiaspaul

L’Esprit renouvelle tout

Nathalie Becquart

A partir de sa riche expérience pastorale auprès des jeunes, Sœur Nathalie Becquart, nouvelle sous-secrétaire du synode des évêques, propose avec ce livre un véritable GPS, capable d’orienter une pastorale qui leur soit adaptée.

L’auteur donne également des exemples concrets et des conseils pratiques. Ces pages aideront ceux qui, dans l’Eglise, souhaitent accompagner les jeunes vers un renouveau, en lien avec leurs cultures et leurs nouveaux langages, dans un réel esprit de coresponsabilité.

Editions Salvator

Saint Irénée de Lyon

Etienne Piquet-Gauthier – Pascal Vitte

Après la mort de Jésus, les apôtres décident d’aller répandre la Bonne Nouvelle dans bien des pays, dont la Grèce. Touché par le message du Christ, Irénée, un érudit du IIe siècle, va partir jusqu’en Gaule. Porté par son zèle missionnaire, il souhaite encourager les chrétiens à entretenir une unité. Il deviendra par la suite évêque de Lyon. Le IIe et le XXIe siècle connaissent la tentation de la pensée scientifique qui en fait un absolu au mépris de la foi du simple croyant. Pétri de la Parole de Dieu, Irénée fait partie de ceux qui combattent l’erreur non par la sentence de la condamnation mais par la raison et la foi. Cette bande dessinée nous en dépeint les contours.

Editions Signe

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:

librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch