L’histoire se passe il n’y a pas si longtemps, plus précisément le Mercredi des cendres. La présentatrice d’une chaîne de télévision française conclut son bulletin météo en lançant chaleureusement aux téléspectateurs : « … et bonne fête à toutes les Cendres. » Le jour de la Toussaint 2020, une journaliste de l’émission « Mise au Point » lance son sujet en ces termes : « En ce jour des morts… » Et au lieu d’un reportage sur des fidèles se rendant à la messe ou d’une enquête sur le processus de béatification dans l’Eglise catholique, on nous a servi ces perpétuels reportages sur les employés des pompes funèbres et sur la progression des incinérations par rapport aux inhumations. Dans mon village de Vernayaz, quand on demande aux enfants ce qu’est la Fête-Dieu, certains répondent sans hésiter : « Le tournoi de foot ! » En effet, la Fête-Dieu coïncide ici avec le traditionnel tournoi organisé par le FC du coin.

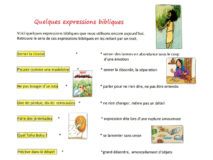

Des anecdotes comme celles-là, tout le monde, à commencer par les conservateurs de musée ou les professeurs de français ou d’histoire, pourrait en citer des quantités. Il y a aussi l’aspect de la culture biblique à prendre en considération. « Nul n’est prophète en son pays, tuer le veau gras, trouver son chemin de Damas, séparer le bon grain de l’ivraie » : toutes ces expressions tirées du vocabulaire biblique n’ont souvent plus d’écho chez les jeunes générations totalement étrangères à cette culture dans laquelle ils n’ont pas baigné. Et chacun s’accorde à déplorer l’ignorance religieuse contemporaine. Il faut donc se poser la question : comment en est-on arrivé là ?

Echec dans la transmission des valeurs

« Nous sommes chrétiens, au même titre que nous sommes allemands ou périgourdins. » Cette affirmation de Montaigne au XVIe siècle, qui la partagerait encore aujourd’hui dans une société dont il est convenu désormais que l’un de ses traits les plus caractéristiques est le pluralisme ? Comment se fait-il, nous disent des grands-parents, que nous ayons pu tout mettre en œuvre pour une éducation de la foi aussi intelligente que possible et que le résultat soit tellement médiocre, sinon négatif ?

Quand les enfants sont baptisés, presque tous sont inscrits au catéchisme pour pouvoir être admis à la communion, à la confirmation et, un jour, au mariage religieux ; et voici que, au lendemain de la communion ou de la confirmation, « on ne les voit plus », en ce sens qu’il n’en reste qu’une minorité dont la fidélité se marquera visiblement par l’assiduité à la messe dominicale. Un curé se plaignait à ses confrères de la présence persistante de chauve-souris dans son église. Il avait utilisé tous les moyens pour s’en débarrasser mais sans succès. Un de ses confrères lui a suggéré de les baptiser et de les confirmer, et c’est ainsi qu’il put résoudre son problème. Boutade humoristique qui traduit assez bien le sentiment général devant une catéchèse qui n’atteint pas son but.

La dynamique de la foi chrétienne commande de transmettre ce que nous avons reçu. Par deux fois, Paul emploie, comme en un couple indissociable, les verbes « recevoir » et « transmettre » : « Voici ce que j’ai reçu et ce que je vous ai transmis » ; « Je vous ai transmis ce que j’avais moi-même reçu. » (1 Co 11, 23 ; 15, 3) Telle est la logique, dès l’origine, de l’Eglise : le passage du témoin des uns aux autres. La foi n’a jamais été, et ne sera jamais, une expérience absolument autonome et solitaire.

Il semble bien dès lors que là se situe le vrai problème de la perte d’une grande partie de la culture chrétienne qui s’est longtemps nourrie de traditions et de façons de vivre bien ancrées socialement et que personne n’avait l’idée de remettre en question. Il se pourrait ainsi que l’Evangile ait été mis au second plan et qu’il n’ait pas pénétré le sens profond qui donnait à ces traditions et manifestations religieuses leur entière légitimité. Résultat : un abandon progressif de la pratique religieuse par une génération qui, à l’image de la société, se tourne vers un individualisme qui ne trouve plus sa place dans les phénomènes de masse qui étaient monnaie courante chez ses aînés.

Résurgence de pratiques individuelles

A cela s’ajoute un vaste courant de déchristianisation que pourrait illustrer ce débat qui a eu lieu dans le Parti démocrate-chrétien pour savoir s’il fallait abandonner le « C » et ainsi changer de nom pour devenir : « Le Centre ». Cela laisse à penser que « le christianisme est devenu un repoussoir dans un pays dont le drapeau est orné d’une croix – pour combien de temps encore ? », affirme Thibaut Kaeser dans l’Echo Magazine du 8 octobre 2020. « Reléguer le christianisme qui nous a tant façonnés, en avoir honte, voire l’effacer… C’est à ce défi que nous sommes confrontés. Il est monumental », poursuit notre interlocuteur.

Un autre défi qui attend la nouvelle évangélisation voulue par saint Jean-Paul II, c’est la résurgence de pratiques spirituelles individuelles. On voit ça et là naître un « culte de la nature » encouragé par les vagues vertes de la politique qui met au centre la lutte contre le réchauffement climatique, la défense et la protection de l’environnement. De plus en plus de personnes, dont des chrétiens, choisissent l’incinération et la dispersion des cendres dans la nature dans leur testament. Initiatives qui pourraient être comprises comme un acte d’athéisme puisque en disparaissant sans laisser de trace, ils revendiquent « un retour au néant ». Dieu n’est plus le Créateur et c’est la créature qui devient Dieu.

Comme la nature a horreur du vide, il faut bien remplacer les rites anciens par des rites modernes. « Voyez, monsieur le curé », me confiait un paroissien, même dans notre village à 90% chrétien, il y a maintenant une salle pour le yoga dont les responsables doivent refuser du monde, des expériences parents-enfants sous la dénomination de « Moments magiques », des ventes de pierres philosophales que l’on porte sur soi pour attirer les ondes positives ! »

Une lumière dans la nuit

La situation nouvelle, dans une société comme la nôtre, est celle d’une transmission qui est appelée à se faire explicitement en direction de jeunes ou d’adultes qui n’ont jamais rien reçu, soit qu’ils n’aient jamais été catéchisés, soit même qu’ils n’aient pas été baptisés ; ce qui est relativement différent du cas de ceux qui ont reçu une éducation chrétienne et qui ont délibérément choisi de penser et de vivre selon des représentations de l’existence étrangères à la foi en Jésus-Christ. Ces jeunes et ces adultes sans passé chrétien, ou même sans aucun passé religieux, comment peuvent-ils être rejoints par une démarche de transmission ? « L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins. » (Evangelii nuntiandi, 1975, nº 41) Peut-être aussi, dans une ou deux générations, ceux et celles qui auront vécu sans notion précise de l’Evangile, le découvriront comme un trésor

et en deviendront les hérauts ? L’histoire nous le dira.