Was die Heilige Schrift über die Mutter Jesu sagt

«Wir haben eine Mutter im Himmel. Weil Maria in Gott und mit Gott ist, ist sie jedem von uns nahe, sie kennt unser Herz, sie kann unsere Gebete hören, sie kann uns mit ihrer mütterlichen Güte helfen, und sie ist uns, wie der Herr gesagt hat, als “Mutter” gegeben, an die wir uns in jedem Augenblick wenden können.» Was Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache am 15. August 2005 sagte, enthält einen Ansatz auf die Frage, ob und wie Maria in der Bibel vorkommt. Der Papst verweist hier auf die letzten Worte Jesu am Kreuz durch die er, im Bewusstsein, dass «alles erfüllt war», den Menschen Maria zur Mutter gegeben hat. «Siehe deine Mutter!», sagte er zu Johannes, der stellvertretend für die ganze Menschheit, mit Maria unter dem Kreuz ausharrte.

Maria und Johannes unter dem Kreuz (19. Jhdt) Glasfenster, Poligny, Frankreich, Foto Poss

Unsere Mutter

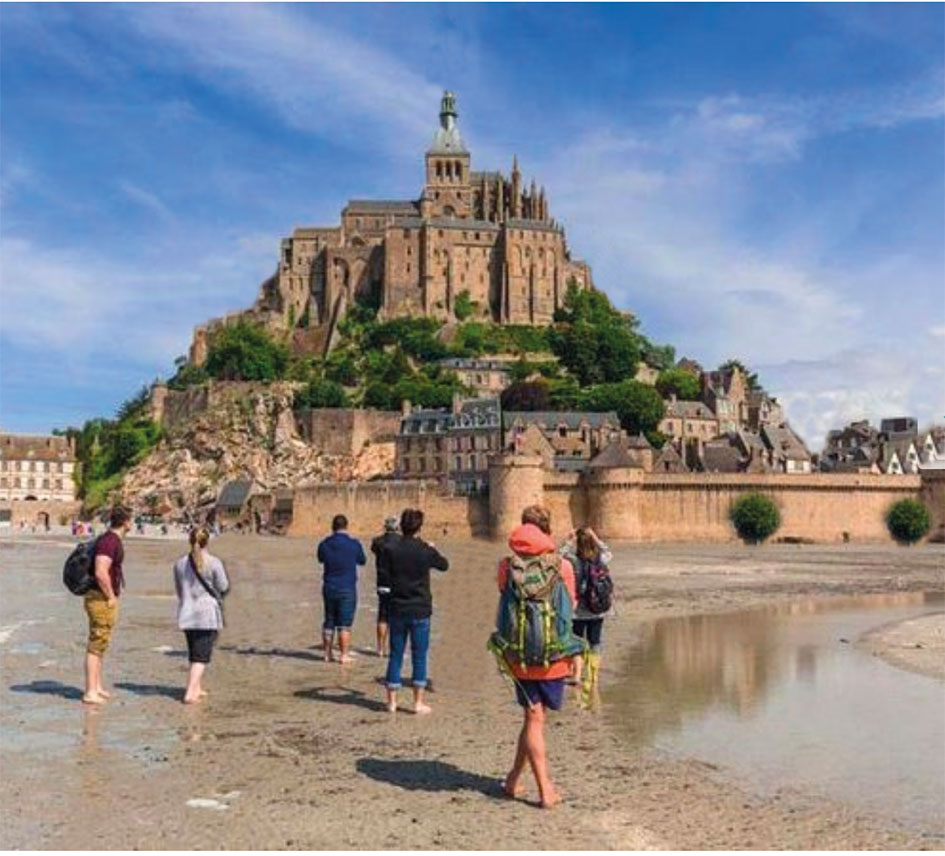

Wer im Youcat, dem Jugendkatechismus, der auch den Erwachsenen zur Lektüre zu empfehlen ist, nach Aussagen über Maria sucht, findet dort, dass die Mutter Jesu auch unsere Mutter ist. «Gute Mütter treten immer für ihre Kinder ein. Diese Mutter erst recht. Schon auf Erden setzte sie sich bei Jesus für andere ein; z. B. als sie ein Brautpaar in Kana vor einer Blamage bewahrte. Im Pfingstsaal betete sie in der Mitte der Jünger. Weil ihre Liebe zu uns nie aufhört, können wir sicher sein, dass sie in den beiden wichtigsten Momenten unseres Lebens für uns eintritt: “Jetzt und in der Stunde unseres Todes”» (Youcat Nr. 148). Maria spielte im Leben Jesu und der jungen Kirche eine bedeutende Rolle. Sie hat diese auch in der Kirche des Jahres 2020 noch, denn sie ist der Inbegriff dessen, was Kirche bedeutet: Sie hört auf Gottes Wort und nimmt es im Glauben an. Dadurch kann sie uns ein Vorbild sein, denn jeder und jede von uns ist eingeladen, auf das Wort Gottes zu hören und es im Glauben anzunehmen. Um zu verstehen, was Gott uns sagen will, müssen wir die Bibel aufschlagen, die für uns die Heilige Schrift ist. Diese ist zwar nicht eines Tages fertig vom Himmel gefallen, noch hat Gott sie menschlichen Schreibautomaten diktiert. Vielmehr hat Gott «zur Abfassung Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten, all das und nur das, was er geschrieben haben wollte, als echte Verfasser schriftlich zu überliefern» (Youcat Nr. 14). Was also steht in der Bibel über Maria?

Verkündigung (1523), Museum Lissabon, Foto Poss

Unverheiratet schwanger

Maria stammt aus Nazaret, sie war eine Verwandte von Elisabet, der Mutter Johannes des Täufers, und die Verlobte des Josef, der aus dem Stamm Davids stammte. Noch bevor Maria und Josef zusammenzogen, zeigte sich, dass Maria durch Gottes wundersames Wirken mit dem verheissenen Messias schwanger war. Der Engel Gabriel verkündete ihr, dass der Herr mit ihr sei und sie in den Augen Gottes «gebenedeit», also gesegnet und begnadet sei. In den Augen der Menschen sah diese ungeplante Schwangerschaft jedoch ganz anders aus, ein gewaltiger Skandal lag in der Luft: Die junge Maria stand kurz vor ihrer Hochzeit mit dem Mann, dem sie bereits vertraut war und war nun schwanger. Wie sollte sie ihrem zukünftigen Mann die Schwangerschaft erklären? Wie sollte sie die Nachricht den Eltern vermitteln? Nach jüdischem Gesetz gab es für Josef, den geprellten Mann nur zwei Möglichkeiten: entweder er verstösst Maria wegen ihrer vermeintlichen Untreue und lässt sie steinigen, «denn sie hat Schandtat in Israel begangen» und durch ihren Tod soll «das Böse aus deiner Mitte weggeschafft» werden (Deuteronomium 22, 21). Die zweite Möglichkeit war, der Untreuen eine Scheidungsurkunde auszustellen und sich dadurch von ihr zu trennen.

Josef, «der gerecht war und sie nicht blossstellen wollte» (Mt 1, 19), beschloss, sich von Maria zu trennen. Gerecht sein bedeutet für Josef, dass er einerseits nicht bereit ist, einem Kind, das nicht von ihm stammte, seinen Namen zu geben, anderseits ist er aber von Marias Tugend überzeugt und deshalb kann er seine Verlobte nicht der Strenge des alttestamentlichen Gesetzes ausliefern.

Im Traum durch einen Engel in das Geheimnis der Schwangerschaft eingeweiht und aufgrund seines göttlichen Befehls nimmt Josef seine Maria schliesslich trotz ihrer Schwangerschaft zu sich (Mt 1, 24). Es war gewiss für alle Beteiligten eine harte Zeit. So ist es nachvollziehbar, dass die schwangere Maria zu ihrer Verwandten Elisabet geht, um in dieser sehr schwierigen Situation Trost und Ermutigung zu finden. Elisabet erkennt bereits bei der Ankunft Marias in ihrem Haus, dass diese «die Mutter meines Herrn» ist und ruft vom Heiligen Geist erfüllt: «Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes» (Lk 1, 42) und sie preist sie selig, weil sie geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen liess.

Heimsuchung (Elsass 15. Jhdt) Musée Dijon, Foto Poss

Durch diese Worte, die der Heilige Geist Elisabet eingab, bestätigt sie, was der Engel Gabriel Maria verkündigt hatte, so dass diese, voll Zuversicht und selbstsicher schliesslich jubeln darf: «Meine Seele preist die Grösse des Herrn… Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter» (Lk 1, 46–48). Nach ihrem – modern gesprochen – drei monatigem «Time-out» kehrt Maria schliesslich nach Nazaret zurück.

Flucht nach Ägypten, Bronzetür, Dom Siena, Foto Poss

Gottes Sohn

Es bleibt ihr jedoch keine Zeit zum Ausruhen, denn der römische Kaiser rief zu einer Volkszählung auf, wozu sich jeder in seinem Heimatort in Steuerlisten eintragen muss. So zieht Maria mit Josef, der aufgrund seiner Abstammung von David, in Betlehem heimatberechtigt ist, dorthin und bringt dort ihren Sohn zur Welt, dem Josef den Namen Jesus gibt, wie es der Engel verlangt hatte. Ein Wechselbad der Gefühle müssen die ersten paar Wochen für die junge Familie gewesen sein: Huldigung durch die Magier aus dem Osten mit ihren wertvollen Geschenken und dann Flucht nach Ägypten, weil König Herodes aus Angst um seine Macht alle neugeborenen Kinder töten liess. Nach ihrer Rückkehr und der Darstellung Jesu im Tempel, wo der greise Simeon Maria schweres seelisches Leid ankündigte, lässt sich die Familie in Nazaret nieder. Dieses Leid zeigt sich während einer Wallfahrt nach Jerusalem, bei der die Eltern ihren zwölfjährigen Sohn verlieren und ihn erst nach drei Tagen im Tempel wiederfinden. Sie müssen damals erkennen, dass Jesus, nicht allein ihnen gehört. Jesus sagt den Eltern: Ich bin genau dort, wo ich hingehöre – beim Vater, in seinem Haus. Er zeigt damit, dass nicht Josef sein Vater ist, «sondern ein anderer – Gott selbst. Zu ihm gehöre ich, bei ihm bin ich. – Kann die Gottessohnschaft Jesu noch deutlicher dargestellt werden? … Der heilige Lukas beschreibt die Reaktion von Maria und Josef auf Jesu Wort mit zwei Aussagen: “Sie verstanden das Wort nicht, das er ihnen sagte”, und Maria “bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen” (Lk 2, 50–51). Das Wort Jesu ist zu gross für den Augenblick. Auch der Glaube Marias ist ein Glaube “unterwegs”, ein Glaube, der immer wieder im Dunkel steht und im Durchschreiten des Dunkels reifen muss. Maria versteht das Wort Jesu nicht, aber sie bewahrt es in ihrem Herzen und lässt es darin allmählich zur Reife kommen» (Benedikt XVI., Jesus von Nazareth, Kindheitsgeschichte, S. 132).

Hl. Familie, von Edious Nyagweta, Sembabwe, Foto Poss

Schroffe Zurückweisung

Damit etwas reifen kann, braucht es Zeit. Das ist auch im Leben Marias nicht anders. Jesus sagt und tut Dinge, die ihr unverständlich sind. Sie versteht seine Mission nicht, vielmehr ist sie um ihn besorgt und geht schliesslich nach Kafarnaum, weil man innerhalb der Familie der Meinung ist, Jesus sei von Sinnen und man müsse ihn nach Hause zurückholen, wo er wieder gesund werden könnte oder zumindest aus der Öffentlichkeit verschwinde und damit auch das Ärgernis, das er gibt. Für diesen Plan wird die Familie von Jesus streng zurechtgewiesen, ja Jesus distanziert sich regelrecht und auf ziemlich brutale Weise von seiner Familie. Nicht weil er mit ihr zerstritten wäre, sondern weil in der Familie Gottes die biologischen Bande nicht mehr zählen. Zu dieser Familie gehören alle, die Gott suchen und denen Jesus, der von Gott geliebte Sohn sagt, dass wir seine Brüder und Schwestern sind. Nicht wir entscheiden also, wer zu dieser Familie gehört, sondern Gott tut das! Das kann dazu führen, dass wir uns von Liebgewordenem und Althergebrachtem, ja vielleicht auch von Familienangehörigen trennen müssen, denn, «wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein» (Lk 14, 26).

Maria wird an dieser Zurückweisung wohl zu nagen gehabt haben, aber sie bleibt an der Seite ihres Sohnes bis unter das Kreuz, wo die allermeisten anderen ihn im Stich lassen. Nach der Himmelfahrt Jesu ist sie inmitten der Gemeinde in Jerusalem, die auf das Kommen des Heiligen Geistes wartet (Apg.1, 14)

Paul Martone

Ich muss ihnen bekennen, dass ich Mühe habe mit Bruder Klaus. Er wird zwar als grosser Heiliger verehrt, aber in Wirklichkeit hat er doch seine Frau Dorothee und die 10 Kinder einfach sitzen lassen.

Ich muss ihnen bekennen, dass ich Mühe habe mit Bruder Klaus. Er wird zwar als grosser Heiliger verehrt, aber in Wirklichkeit hat er doch seine Frau Dorothee und die 10 Kinder einfach sitzen lassen.

Das Hochfest Fronleichnam bietet in seinen Lesungstexten eine Fülle von bibli

Das Hochfest Fronleichnam bietet in seinen Lesungstexten eine Fülle von bibli