Wie wir für unseren Glauben auch von den Tieren etwas lernen können

Sie fehlen in fast keiner Krippe: Ochs und Esel. Meistens sind sie rechts und links hinter dem Jesuskind plaziert, dem sie mit ihrem Atem Wärme spenden. Sie sind nicht die einzigen Tiere, die in der Bibel vorkommen. Manche von ihnen überbringen eine theologische Botschaft, die auch heute noch aktuell ist und sich nicht nur, wie man auf den ersten Blick vielleicht meinen kann, auf den Tierschutz beschränkt.

Ochs und Esel in der Krippe

Sie finden sich auf frühmittelalterlichen Fresken ebenso wie in Glasfenstern von Kirchen und natürlich als geschnitzte Krippenfiguren. Als Begründer der sinnfälligen Darstellung des Weihnachtsgeschehens gilt der hl. Franz von Assisi, der 1223 in Greccio anstelle einer Predigt das Weihnachtsgeschehen mit Menschen und lebenden Tieren nachstellte. Doch im Lukasevangelium, das die uns allen bekannte Weihnachtsgeschichte erzählt, tauchen diese Tiere gar nicht auf. Dort ist nur von einem Stall und einer Futterkrippe die Rede, in die Maria ihr neugeborenes Kind legt. Später kommen dann Hirten mit ihren Schafen vom nahegelegenen Feld. Und auch in anderen Evangelien gibt es weder Ochs noch Esel. Dennoch gibt es schon seit dem 4. Jahrhundert Krippendarstellungen mit Ochs und Esel. Sie nehmen Bezug auf das alttestamentliche Buch Jesaja, wo es heisst: «Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn …» Ochs und Esel wurden also zu Bildern derer, die ihren Herrn kennen und ihn nicht vergessen haben. Über diese theologische Begründung hinaus haben Ochse und Esel aber eine weitere tiefgründige Bedeutung. Der Esel wird als demütiges und dienendes Tier betrachtet. Auf ihm zieht Jesus, der Sohn Gottes später in Jerusalem ein, zum Zeichen, dass er ein «Friedensfürst» ist, kein Heerführer, kein machtvoller Tyrann, kein Unterdrücker. Parallel dazu steht der Ochse für das typische Opfertier des Alten Testaments und verweist so auf die Kreuzigung Jesu.

Der Theologische Gedanke, der damit ausgedrückt werden sollte, lautet also: Ochse und Esel (er)kennen ihren Herrn, der für ihr Wohlergehen sorgt. Und du, Betrachterin/Betrachter dieses Bildes? Weisst auch du, bei wem du zu Hause bist und wer für dich sorgt? Ochs und Esel beschützen also heute noch zu Recht das Jesuskind in der Krippe. So gesehen müssten diese beiden wegen ihrer Klugheit sogar ein wenig mehr in den Vordergrund gerückt werden. Liebhaber des tierischen Duos gehen jedenfalls nicht fehl, wenn sie sich an ihm besonders erfreuen und sie auch nachahmen.

Das Kamel

Wenn wir jemandem sagen: «Du bist doch ein fertiges Kamel!», so kann man dies nicht unbedingt als Kompliment auffassen. Doch sagt dieses Tier sehr viel über den Glauben aus. Wir wissen, dass das Kamel die Weisen aus dem Morgenland zur Krippe geführt hat. Es ist seit altersher ein Sinnbild christlicher Gott-suche. Es ist so etwas wie der heilige Christophorus: Es trägt wie dieser Heilige die Menschen durch die Wüste hin zu Chris-tus in der Krippe von Bethlehem. Das Kamel gehört zu den Tieren, die mit wenig auskommen können und sogar in der Wüste zu leben vermögen, also in einer Umwelt, in die sich immer wieder Menschen zurückzogen, um Gott zu suchen. Wer Gott sucht, der muss sich einen stillen Wüstenbereich sichern – denken wir an den christlich gelebten Sonntag – und einen Raum der Bedürfnislosigkeit und christlichen Armut, der Bedürfnislosigkeit eines Kamels, wo man auch einmal die Worte «genug» und «Nein Danke» kennt.

Wer schon einmal auf einem Kamel geritten ist, weiss, dass sich ein Kamel niederlegt, damit man aufsteigen kann. Zum Absteigen beugt das Kamel zuerst seine Vorderbeine und dann seine Hinterbeine. Man kann fast sagen, das Kamel geht auf die Knie. Auch dies: ein wunderbares Vorbild für uns Menschen! Es lädt uns nämlich ein, auch hie und da auf die Knie zu gehen. Wie wenig nehmen wir selbst uns Zeit zur Anbetung Gottes, fallen nieder wie die Weisen, übergeben uns Gott, unserm Herrn – so wie ein Kamel auf die Knie fällt! Und doch ist das der Inbegriff wahrer Frömmigkeit: Gott ist unendlich gross; vor ihm bin ich ein kleines Geschöpf. Es mag sein, dass jeder, der Gott sucht in der Stille der Wüste, der anbetend auf die Knie fällt und der andere mitnimmt und trägt auf dem Weg zu Gott von oberflächlichen Zeitgenossen als «Kamel» angesehen wird. Aber tiefer gesehen, findet gerade ein Kamel den richtigen Weg zum Ziel. Wenn also jemand in den nächsten Tagen zu hören bekommt: Du bist ein Kamel!, dann ist das kein Grund sich zu ärgern: Es ist vielmehr ein Grund sich für dieses Kompliment zu bedanken.

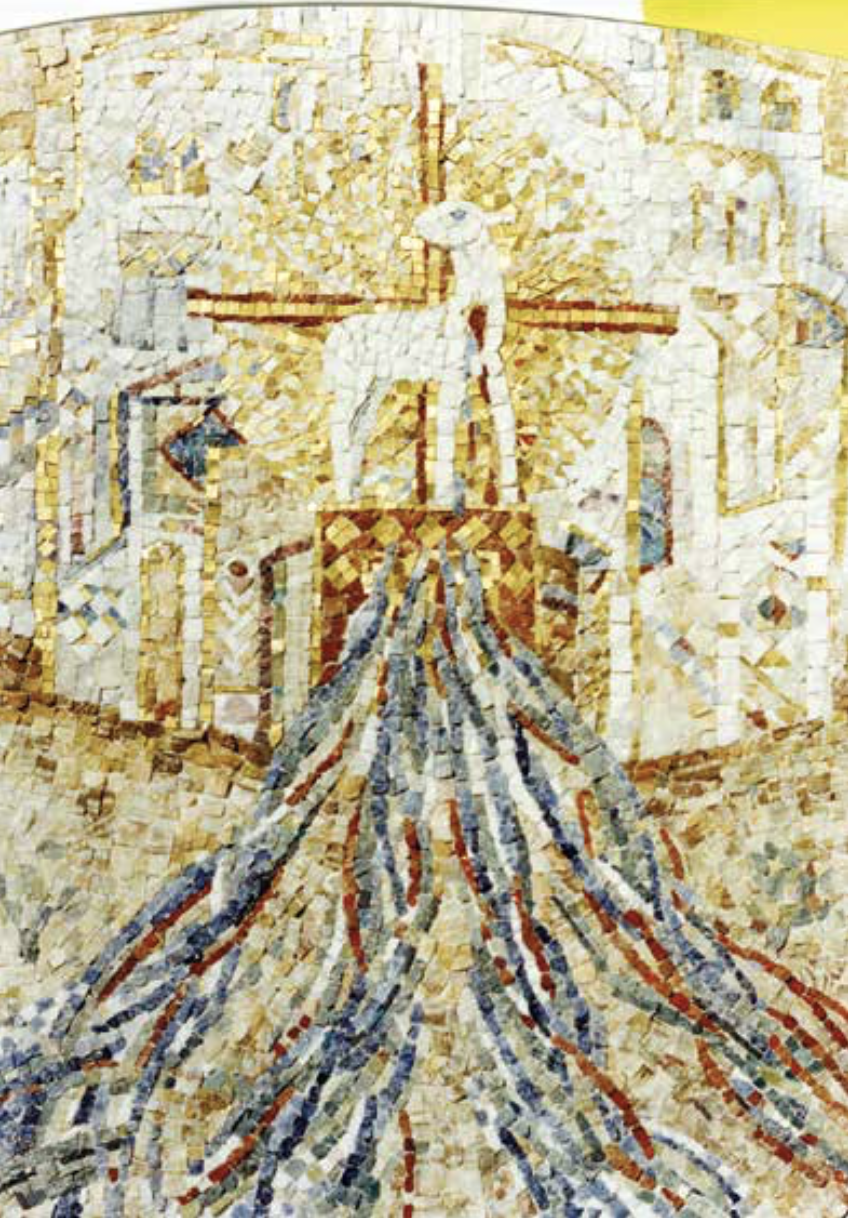

Schafe und Lämmer

Diese Tiere spielen sowohl im Alten als auch im Neuen Testament eine grosse Rolle. Sie liefern ihren Besitzern Fleisch, Milch und Wolle. Sie spielen im Tempelkult aber auch eine grosse Rolle als Opfertiere, die auf dem Altar geschlachtet werden. Im 2. Buch Samuel (12, 3f.) vergleicht ein Mann sein Lieblingstier, das Lamm, mit der einzig geliebten Frau. Im Hohelied (4, 2 und 6, 6) werden die Zähne der Geliebten mit Schafen verglichen, die vor der Schur aus der Schwemme kommen, also weiss sind. Das vierte Lied vom Gottesknecht (Jes 53, 7) zeigt aber auch einen unschuldig hingerichteten Gerechten im Bild des Lammes, das zur Schlachtbank geführt wird. Am Ende der Zeiten, in der wieder paradiesische Zustände herrschen werden, liegt das Lamm beim Wolf ohne der Gefahr aus-geliefert zu sein von diesem gefressen zu werden (Jes 11, 4–9). Im Neuen Testament wird das Lamm häufig als Symbol für Jesus genommen. Er ist im Sinne des Alten Testamentes das Lamm, das unschuldig zur Schlachtbank geführt wird und seinen Mund nicht auftut, um sich zu wehren. Bereits auf den ersten Seiten des Johannesevangeliums verweist Johannes der Täufer auf Jesus als das Lamm Gottes (Joh 1, 29.36). Ein Begriff, den wir ja in jeder Messe aufgreifen, wenn wir vor dem Empfang der Kommunion vom Lamm Gottes beten, das die Sünden der Welt hinweg nimmt.Im Neuen Testament ist aber nicht nur von den Schafen und Lämmern die Rede, sondern auch von Christus als dem guten Hirten, der seine Herde nicht verlässt und sich um jedes einzelne Tier kümmert, besonders um jene, die sich verlaufen. Er sucht es, bis er es findet und trägt es anschliessend auf seinen Schultern wieder zur Herde zurück. Wenn manche heutzutage meinen, sie möchten keine blökenden Schafe sein, die stumm und dumm ihren Hirten nachlaufen, so vergessen sie, dass ein Schaf in den Augen der Hirten zur Zeit Jesu etwas sehr Wertvolles war, auf das sie unendlich stolz waren und zu dem sie Sorge tragen! So wichtig sind wir in den Augen Jesu, des guten Hirten, der das Leben seiner Schafe sogar über sein eigenes Leben stellt. Deshalb lässt Jesus auch nach seinem Tod seine Herde nicht im Stich, sondern er beauftragt Petrus, der der Fels seiner Gemeinde sein soll, seine Schafe zu weiden. «Ein Hirte ist also ein Leiter in der Gemeinde Jesu. Er kümmert sich geistlich, seelisch und körperlich um die Versorgung der Menschen. Er ist jedoch kein Herr-scher, sondern jederzeit bereit, sich für sie zu opfern. Er schützt sie vor Angriffen, vor allem in Bezug auf Irrlehre. Er sorgt für Gerechtigkeit. Er sorgt sich um die Gesundheit der Gemeindeglieder. Er hat immer einen Blick für die Schafe, die noch nicht im Stall sind, aber zu Gottes Herde gehören. Er will, dass sie gerettet werden, wie Jesus dies wollte und ist bereit, sich dafür zu opfern. Jesus als der gute Hirte ist sein Vorbild im Dienst» (Justin Vetter).

Gärtner nicht Zerstörer

Das erste Buch der Bibel, die Genesis schreibt: Die Menschen «sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes er-schuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie» (Gen 1, 26f). Den Menschen wird also eine besondere Verantwortung für die Mitgeschöpfe zugesprochen. Lei-der wurde dieses «Walten» oft als willkürliches und rücksichtsloses Herrschen missverstanden. Menschen wurden zu Ausbeutern ihres Planeten und ihrer Mitgeschöpfe, statt kluge Verwalter im Sinne Gottes zu sein. Gärtner der Schöpfung sollten die Menschen sein und nicht ihre Zerstörer. Darum mahnt Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato si: «Diese Verantwortung gegenüber einer Erde, die Gott gehört, beinhaltet, dass der Mensch, der vernunftbegabt ist, die Gesetze der Natur und die empfindlichen Gleichgewichte unter den Geschöpfen auf dieser Welt respektiert». Alle Lebewesen sind also aus dem gleichen «Atem Gottes» entstanden und deshalb sollen sie auch als Mitgeschöpfe gut behandelt werden. Das Buch der Weisheit im Alten Testament spricht staunend von Gott: «Du liebst al–les, was ist, und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast; denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen.» (Weish 11, 24) Jedes Geschöpf ist demnach Ausdruck der Liebe und Zärtlichkeit Gottes und hat seinen Platz in der Welt. Der Mensch hat das Zueinander und Miteinander der Geschöpfe zu beachten, wenn er sich der anderen Lebewesen, ihrer Kraft und ihrer Fähigkeiten bedient. Auch diese Wahrheit gehört zur tierischen Theologie, der wir gerade heute vermehrt Beachtung schenken sollten.

Paul Martone

Der Beginn jedes neuen Jahres erinnert an den Beginn der Welt, die durch Gottes Schöpferwille ins Dasein gerufen wurde. Auf den ersten Seiten der Bibel wird berichtet, wie der Geist Gottes über den Wassern schwebte, über der Erde, die «wüst und leer» war (Gen 1,2), und allem Leben einhauchte. Innert sechs Tagen erschuf Gott Himmel und Erde, alle Pflanzen und Tiere und schliesslich als Krönung der Schöpfung den Menschen als sein Bild. «Mönnlich und weiblich schuf er sie» (Gen 1,27) und gab ihnen Wohnsitz «in Eden, im Osten, im Garten, den Gott ge pflanzt hatte» (Gen 2,15). Alles stellte Gott dem Menschen zur Verfügung, damit er es als Gärtner und Hüter der Schöpfung gebrauchen könne. Doch der Mensch war mit seiner Rolle nicht zufrieden, er wollte mehr, er wollte sein wie Gott und Gut und Böse erkennen (Gen 3,4). So kam die Sünde in die Welt, die Auflehnung gegen Gottes Wille. «Gott schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war» (Gen 3, 23).

Der Beginn jedes neuen Jahres erinnert an den Beginn der Welt, die durch Gottes Schöpferwille ins Dasein gerufen wurde. Auf den ersten Seiten der Bibel wird berichtet, wie der Geist Gottes über den Wassern schwebte, über der Erde, die «wüst und leer» war (Gen 1,2), und allem Leben einhauchte. Innert sechs Tagen erschuf Gott Himmel und Erde, alle Pflanzen und Tiere und schliesslich als Krönung der Schöpfung den Menschen als sein Bild. «Mönnlich und weiblich schuf er sie» (Gen 1,27) und gab ihnen Wohnsitz «in Eden, im Osten, im Garten, den Gott ge pflanzt hatte» (Gen 2,15). Alles stellte Gott dem Menschen zur Verfügung, damit er es als Gärtner und Hüter der Schöpfung gebrauchen könne. Doch der Mensch war mit seiner Rolle nicht zufrieden, er wollte mehr, er wollte sein wie Gott und Gut und Böse erkennen (Gen 3,4). So kam die Sünde in die Welt, die Auflehnung gegen Gottes Wille. «Gott schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war» (Gen 3, 23).

Die Rückkehr des Herrn erwarten und zwar jeden Tag, bedeutet zwei Dinge: uns bereit zu halten, im Dienst am Herrn als ob heute der letzte Tag wäre; und auch uns vom Herrn der Welt selbst bedienen zu lassen, der uns an seinen Tisch einladen wird, so wie er es bereits jetzt bei jeder Eucharistiefeier tut (vgl. Lukas 12, 35–40).

Die Rückkehr des Herrn erwarten und zwar jeden Tag, bedeutet zwei Dinge: uns bereit zu halten, im Dienst am Herrn als ob heute der letzte Tag wäre; und auch uns vom Herrn der Welt selbst bedienen zu lassen, der uns an seinen Tisch einladen wird, so wie er es bereits jetzt bei jeder Eucharistiefeier tut (vgl. Lukas 12, 35–40).