(Römer 8, 22)

Christen haben nicht nur wie alle Menschen die Pflicht, den Garten der Schöpfung, in dem Gott sie eingesetzt und ihnen anvertraut hat (Genesis 2,15), zu «hüten», zu respektieren, zu pflegen und fruchtbar zu machen, sondern sie haben auch eine wahrhaft «kosmische» Hoffnung für das Ende der Zeiten. Christen sind nicht nur verpflichtet, sich im Namen ihres biblischen Glaubens für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen, sondern sie hoffen auch auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wenn der Herr «den ersten Himmel und die erste Erde» vergehen lässt und er wird alles in allem sein (Offenbarung 21,1). Dies war bereits die Erwartung des Propheten Jesaja (Jesaja 65,17), als er versuchte, den Mut des kleinen Israel zu stärken, das von den Wechselfällen der Geschichte überwältigt und angesichts der immensen Herausforderungen, die es zu bewältigen galt, verwirrt war.

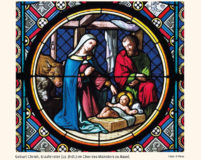

Eine Schwangerschaft

Zu diesem trostvollen Wort der Schrift gehört auch Paulus‘ fulminante Einsicht in Kapitel 8 seines grossen Römerbriefs (Verse 18-25). Dem Leib des Menschen, der von der Erde genommen wurde, von den physischen Leiden und der moralischen Sklaverei der Sünde betroffen und zur körperlichen Verwesung bestimmt ist, ist dennoch die Erlösung durch Jesus, den Sohn Gottes, verheissen. So ist auch die gesamte Schöpfung, die sich in allen Arten von (physischen) Katastrophen und unter dem Joch der Verdorbenheit (der moralischen Unordnung, die sie befällt) abmüht, dazu bestimmt, eine ähnliche Befreiung zu erfahren wie die Söhne und Töchter Gottes.

Es handelt sich um eine echte Schwangerschaft, ähnlich wie bei einer Frau in «Geburtswehen», deren Ausmass uns jedoch nicht bewusst ist. Denn die Herrlichkeit, die sich in unseren durch die Auferstehung verwandelten Körpern nach dem Vorbild des leuchtenden Leibes Jesu Christi offenbaren soll, wird in keinem Verhältnis zu den Leiden stehen, die wir derzeit erdulden. Ebenso wird die Pracht, die sich im neuen Kosmos entfalten soll, alles übertreffen, was wir uns vorstellen können, und die gegenwärtigen Katastrophen und Leiden vergessen lassen.

Und da unser Gott eine blühende Phantasie hat, freue ich mich, diese endgültige Schöpfung zu entdecken, in der es keine Angst, keine Tränen und keinen Tod mehr geben wird.

François-Xavier Amherdt