Le thème central (en pages 16 et 17) traite des reliques. Nous avons donc voulu aller à la (re)découverte de ce que sont les reliques.

Une bulle de paradis?

Sobrement dressé au pied de la Vieille-Ville de Genève, l’Espace Madeleine situé dans le temple du même nom, se veut ouvert sur la ville. Depuis septembre 2020, deux ministres du culte se sont unis pour y proposer une «bulle de respiration au milieu de la semaine».

Par Myriam Bettens

Photos : Albin Salamin, notrehistoire.ch

L’un en blanc et vert, l’autre en noir et blanc. Le premier est catholique et le second protestant, côte à côte dans une même posture de recueillement. Les deux hommes sont amis avant d’être ministres du culte. Et c’est dans un même élan que Thierry Schelling et Emmanuel Rolland ont souhaité se retrouver chaque mercredi matin au Temple de la Madeleine pour une célébration œcuménique. Outre l’office du mercredi, le temple propose café, espace d’accueil public et expositions ouvertes aux touristes et personnes de passage dans le souhait d’ouvrir un lieu ecclésial au grand public.

Cette fin de matinée ne fait pas exception. Le temple bruisse de conversations, du tintement des tasses à café et du frottement de semelles des nombreux visiteurs sur la dalle nue du temple. Le vrombissement de la circulation pénètre par à-coups à l’intérieur de l’édifice, signe qu’un curieux vient de pousser la porte en bois sombre de l’entrée. « Nous sommes appelés à embellir le monde », déclare Thierry Schelling, le ministre catholique, en guise de salutations. Les murmures du temple s’éteignent. Même les voitures paraissent avoir entendu l’exhortation du prêtre. Elles semblent plus silencieuses.

Le prêtre invite la trentaine de personnes présentes à accueillir ce moment comme « une bulle de respiration au milieu de la semaine ». Le confrère réformé, Emmanuel Rolland, reprend le flambeau pour apporter le commentaire au texte de l’Evangile du jour. « Ce matin, j’ai rendu visite à un prêtre de la Fraternité Saint-Pie-X. Il affirmait que les catholiques romains se sont « protestantisés » », lance le pasteur, une lueur rieuse dans le regard. « J’ai donc appris que nous sommes tous les deux protestants… même si je suis un protestant pire que lui », ajoute-t-il encore à l’adresse de Thierry Schelling. Il avait sollicité une entrevue auprès de ce prêtre pour éclaircir la question des rebaptêmes de protestants au sein de la Fraternité.

Or, ce prêtre lui assène « l’importance de la lettre » et de la validité de la formule baptismale, qui mal énoncée rend le baptême caduc. « Peut-être que les protestants sont un peu trop dans l’esprit et pas assez dans la lettre, mais on est rassuré par ce Jésus qui ne demande pas de certificats de baptême pour soigner ou délivrer », souligne Emmanuel Rolland. Ce Jésus-là distribue sa puissance de vie « sans paperasse » et sans séparer « les croyants des hérétiques en ne cherchant pas à construire une église avec le succès de sa prédication », au contraire « Il part, parce que d’autres ont besoin de lui, car Il n’est pas simplement à nous, mais aussi aux autres ».

« Nous voulons reprendre les paroles qui nous rassemblent tous en tant que baptisés et certainement au-delà », annonce Thierry Schelling en se levant pour convier les participants à entamer un Notre Père chanté. A nouveau réunis face à la petite assemblée, les deux ministres prononcent alors une bénédiction à deux voix et quatre mains. Une fois l’aube et la robe pastorale retirées, plus rien n’est à même de différencier le protestant de l’autre protestant. Car à la Madeleine, la spiritualité peut se vivre sous de nombreuses formes et c’est également ce que souhaitaient les deux amis. « Nous désirions proposer un moment de parole libre et de partage », glisse Emmanuel Rolland en fourrant sa robe et son col à rabat dans un cabas. « Une bulle de respiration au cœur de la ville », abonde Thierry Schelling. Une bulle de respiration judicieusement située entre la Rue du Purgatoire, d’Enfer et de Toutes-Ames…

Des liens sacrés avec le divin

Des jeunes de divers cantons romands profitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse. Rencontre avec la Vaudoise Sophie Martin.

Par Sophie Martin | Photo : DR

Dans un monde en perpétuelle mutation, où les avancées technologiques redessinent notre quotidien à une vitesse fulgurante, je ressens parfois le besoin de faire une pause pour réfléchir aux valeurs qui orientent ma vie. Les reliques m’offrent une occasion unique de faire marche arrière, car ces objets sont empreints d’histoire.

Ils ont traversé les âges en préservant leur capacité à inspirer. Les reliques se manifestent sous diverses formes ; les restes de saints, des fragments d’objets anciens, des vêtements sacrés ou des artefacts du quotidien. Chacune de ces reliques porte en elle une histoire qui influence notre présent.

Pour un grand nombre de catholiques à travers le monde, elles revêtent une profonde signification spirituelle. Elles sont vénérées comme des liens sacrés avec le divin, des témoignages de la foi et de la dévotion des générations passées. Il arrive même que des pèlerins parcourent des distances considérables pour les contempler, cherchant inspiration et réconfort en leur présence.

Ces reliques sont également des œuvres d’art à part entière, témoignant du talent et de la créativité des artisans. Les reliquaires qui les abritent sont aussi de véritables œuvres d’art. Cette fusion entre la piété et l’art crée une esthétique particulière qui suscite toute mon admiration.

Les légendes et les récits qui les entourent ajoutent une touche de mystère à leur histoire. Certaines reliques sont associées à des miracles ou à des événements extraordinaires. Ces récits fascinants se retrouvent parfois dans des œuvres littéraires ou cinématographiques comme la série littéraire Harry Potter ou la saga Indiana Jones, par exemple.

Les reliques nous rappellent également la fugacité de la vie humaine. Nombre d’entre elles sont liées à des personnalités décédées, nous rappelant que notre existence est éphémère. Cependant, elles illustrent également que certaines choses peuvent perdurer au-delà de la mort, préservant ainsi un héritage spirituel ou culturel. Il est intéressant de remarquer que, pendant le Moyen Age, les reliques suscitaient un grand intérêt, alors qu’à notre époque, ce sont les icônes du rock qui attirent l’attention. Récemment, six reliques liées à des stars se sont vendues aux enchères à prix d’or. (Le piano de Freddie Mercury, la robe de Marilyn Monroe, le gant de Michael Jackson, pour n’en citer que quelques-unes).

En cette année 2023, les reliques continuent de fédérer des millions de personnes à travers le monde. Elles sont bien plus que de simples objets ; elles sont les témoins silencieux de notre passé.

Que faire après ma confirmation?

La confirmation, pour la plupart, marque la fin du chemin de foi rythmé par des catéchèses, mais également le début d’un autre chemin où tu approfondis et découvre à ta manière le mystère de la foi. Diverses possibilités s’offrent alors à toi, tu peux soit décider de faire ce cheminement seul ou alors, tu rejoins un groupe de ta paroisse. Petit tour d’horizon dans notre secteur.

Les reliques

Par Blaise Roduit

Photo : Raphaël Delaloye

De tout temps, la chrétienté a entretenu un rapport particulier avec les reliques. Ces éléments corporels de Jésus et des saints de notre Église ont été méticuleusement conservés au cœur de sanctuaires et monuments distinctifs. Et ils ont fait l’objet de vénérations spécifiques et pèlerinages d’importance par les croyants. La foi en la vertu de ces dépouilles ou ossements au caractère très sacré démarre dès l’apparition du christianisme et est intimement liée, dès le départ, au culte des martyrs. Elle a connu par la suite un essor intense durant le Moyen Âge et a constitué l’une des lignes de force de la vie religieuse médiévale.

Ainsi donc, à toutes les périodes de l’histoire chrétienne, cette dévotion aux saints et au Christ, à travers l’entretien de certaines parties de leurs corps ou d’objets leur ayant appartenu, nous montre bien que ces reliques constituent un élément de témoignage indéniable de l’existence de Dieu et de son Royaume, ainsi que de son message d’amour pour l’humanité.

J’en tiens, par exemple, pour preuve réelle la forte attention suscitée par le Saint-Sépulcre de Jérusalem, où se trouve la chambre funéraire où a reposé la dépouille de Notre Seigneur Jésus-Christ. Ou aussi le défilé quotidien des chrétiens devant son Saint Suaire, exposé à Turin. Ou encore l’objet de piété engendré par les os et le sang de saint Janvier à Naples. Ces parcelles d’âme de nos saints et du Christ touchent ainsi tous les jours en plein cœur les chrétiens et fortifient leur foi.

Techniques d’apprentissage

Par Pierre Guillemin | Photo : pxhere

Nous apprenons en permanence. A partir du moment où nous entrons en interaction avec ce qui nous entoure, notre cerveau récupère les informations, les traite et en garde une trace. C’est ainsi que le processus d’apprentissage se développe.

Apprendre est une nécessité imposée par notre cerveau qui est programmé pour cela. Nous avons tous une capacité à apprendre pour mieux nous adapter à notre environnement. Mais l’apprentissage ne se fait pas au hasard.

Conceptuellement, on distingue ainsi cinq types d’apprentissage qui vont nous permettre d’acquérir de nouvelles connaissances et de pouvoir les utiliser.

1. La méthode expositive :

L’enseignant/formateur est le seul à pouvoir transmettre ses connaissances sous la forme d’un exposé. C’est le cas typique d’un cours magistral à l’université où l’apprenant doit assimiler des connaissances.

2. La méthode démonstrative :

L’enseignant/formateur présente une opération ou une procédure et montre chacune des étapes de réalisation aux apprenants en précisant quoi faire et comment le faire. Le formateur explique également le pourquoi et le fait répéter aux apprenants. Les formés apprennent en reproduisant les mêmes gestes que le formateur.

3. La méthode interrogative :

La méthode interrogative se traduit par un questionnement approprié du formateur qui va amener l’apprenant à construire lui-même ses propres connaissances en établissant des liens entre différents éléments, à leur donner le sens qu’il souhaite, à formuler ses pensées. Par conséquent, le formateur occupe un rôle plus passif et l’apprenant est plus actif et plus impliqué dans le processus d’apprentissage.

4. La méthode active :

Pour mettre en œuvre une méthode active d’apprentissage, différents moyens existent afin de permettre l’acquisition de connaissances dont l’étude de cas, des simulations, des jeux de rôles ou encore des projets de groupe. Le formateur ne détient pas forcément tout le savoir et peut même dans certains cas n’être qu’un guide ou un médiateur.

5. La méthode expérimentale :

Cette dernière méthode pédagogique repose sur le fait qu’on ne peut acquérir des connaissances que si l’on agit et l’on se trompe (on apprend en faisant). Il s’agit d’un apprentissage en conditions réelles. Le formateur devient un simple intervenant et s’il possède le savoir et savoir-faire, il n’est plus en position dominante.

La vie chrétienne elle-même est une somme d’expériences et d’apprentissages. Lorsque Jésus s’adresse à ses disciples, Il ne leur parle pas à tous de la même façon, Il s’adapte et en ce sens fait appel aux techniques d’apprentissage que nous avons citées. Lesquelles et à quels moments les utilise-t-Il ? Relisons les Evangiles et identifions ces techniques que Jésus emploie.

Choëx: une communauté qui se rassemble

Les Choëlans ont bénéficié de l’été indien pour leur fête patronale, le dimanche 8 octobre. Chaleureuse tant par la météo que par la fraternité, cette journée est l’occasion de rassembler la communauté et de rendre grâce à Dieu pour ce qui se vit à Choëx.

Racines spirituelles, racines physiques

Texte et photo par Geneviève Thurre

Une relique, c’est vieux, peu plaisant, cela sent. Et notre Eglise en est friande ? Quelque chose m’aurait-il échappé ?

Lors de nos vacances estivales en Italie, nous sommes passés par Assise et nous avions très envie de voir la tombe de saint François d’Assise. Il fait chaud, il y a beaucoup de monde, pour accéder au tombeau, il faut se mettre dans une file d’attente. Rien de réjouissant. Et pourtant, nous ne partirons pas sans avoir fait le détour. Cela nous tient à cœur et il me semble que notre motivation est guidée par notre foi. En nous approchant de la crypte, nous ressentons un changement d’ambiance. Les gens sont silencieux, priants, dévots pour certains. L’émotion me gagne. Me dire qu’il y a ici « un peu, je ne sais pas quoi mais quelque chose » de ce personnage mythique me connecte instantanément à ma vie chrétienne. Vraiment. Et je prends conscience que les racines de ma foi sont autant importantes que mes racines familiales. Assise, c’est une terre d’Italie, éloignée de la mienne, saint François y a vécu il y a environ 1200 ans et c’est pourtant à ma propre histoire que je me sens raccordée. Ce à quoi je crois, mes valeurs, la direction de ma vie découlent de l’histoire de la chrétienté certes mais en prendre conscience par l’émotion née devant cette relique, c’est bien plus fort que de le savoir.

Devant ce tombeau, c’est une sorte de tour en pierre que nous contournons, je me demande si c’est vraiment à cet endroit que le saint a été enterré, ce qu’il y a à l’intérieur. Mais vite mon questionnement laisse place à la reconnaissance. Avant moi, des gens se sont laissés pétrir par leur foi, ils ont étudié, ressenti, se sont réjouis, ont souffert, ont tout donné, ils ont transmis un message. Et toutes ces vies de saintes et de saints nourrissent aujourd’hui ma propre spiritualité. Devant ce tombeau, c’est une prière émerveillée de remerciement que j’adresse à Dieu et à l’humanité. Je me sens faire partie de cette lignée de chrétiens et je prends conscience que j’ai donc un rôle à jouer. Ma motivation est boostée, mon bonheur d’en faire partie à une apogée. Cela fait du bien.

Mais alors, une relique, ce serait autant utile que la meilleure des homélies ?

PS : pour compléter la lecture de cet édito, un petit détour internet à Assise est recommandé (basilique Saint-François d’Assise, celle de Sainte Claire d’Assise, cercueil du bienheureux Carlo Acutis en l’église Sainte Marie Majeure d’Assise).

Nés sous une mauvaise étoile

La cause en béatification de la Polonaise Stanisława Leszczyńska a été ouverte en 1992. Celle-ci est toujours pendante malgré trois mille miracles à son actif… Rencontre posthume avec celle que l’on surnommait « l’Ange de bonté ».

Par Myriam Bettens | Photo : Jacques Lanciault

Entre 1942 et 1944, plus d’un million de femmes, d’hommes et d’enfants ont perdu la vie entre les barbelés du camp d’Auschwitz-Birkenau. Malgré l’omniprésence de la mort, Stanisława Leszczyńska a tenté d’y préserver la vie. Née en 1896 dans la banlieue de Łódź, la jeune femme exerce la profession de sage-femme. En septembre 1939, les nazis envahissent la Pologne. Sous les fenêtres de l’appartement de la famille Leszczyńska s’étend le ghetto de Łódź où près de 160’000 Juifs s’entassent.

Aiguillonnée par sa foi catholique et la vision d’horreur qui s’offre à elle chaque jour, Stanisława s’engage dans la résistance. La Gestapo veille. Ses deux fils sont envoyés dans des camps de travail ; elle et sa fille à Auschwitz ; son mari en réchappe, mais meurt lors de l’insurrection de Varsovie.

Dans un tube de dentifrice

Avant sa déportation, la Polonaise a la présence d’esprit d’emporter son diplôme de sage-femme dissimulé dans un tube de dentifrice. Le matricule 41335 est assigné à l’infirmerie grâce à ses connaissances médicales, puis à la « maternité ». De nombreuses déportées arrivent au camp déjà enceintes et essaient de cacher la grossesse. Le protocole nazi requiert que la mère et l’enfant soient envoyés aux crématoires – souvent sans passer par la chambre à gaz. Mais aussi parce que le docteur Mengele s’intéresse de près à leur condition pour mener ses expériences.

Face à Mengele

La sage-femme tient tête à « l’Ange de la mort ». Il accepte que les bébés et les parturientes ne soient pas systématiquement éliminés. Maigre consolation pour Stanisława qui estime que sur les 3000 accouchements qu’elle a réalisés, près de 2500 nouveau-nés n’ont pas survécu, victimes de la faim, du froid ou de la noyade.

Quelques centaines d’autres sont enlevés pour être « germanisés », mais là encore, elle trouve un stratagème en tatouant les bébés du matricule de leur mère dans l’espoir qu’ils se retrouvent après la guerre.

Ce mois de novembre, l’Eglise commémore, lors de la Toussaint, les saints, connus et inconnus, comme Stanisława. Le monde, quant à lui, célèbre l’anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant par la journée mondiale de l’enfance.

Visite pastorale

Du 30 septembre au 6 octobre 2023, notre évêque Mgr Jean-Marie Lovey et son vicaire général l’abbé Pierre-Yves Maillard, étaient en visite pastorale dans le secteur de Monthey.

Reliques

Par l’Abbé Charles Aka

Photo : JHS

Les reliques sont répandues partout dans le monde chrétien. Dans l’autel des églises il y a en général une plaque qui contient les reliques d’un saint. De nombreux sanctuaires, cathédrales et basiliques abritent aussi des reliques ou reliquaires qui attirent une foule de pèlerins. Celles de la petite Thérèse par exemple ont traversé plusieurs pays et suscité de grandes processions avec des fruits spirituels considérables et indéniables. Quel est le sens spirituel du culte des reliques ? Que nous dit aujourd’hui leur vénération ?

Du latin reliquae qui signifie restes, la dévotion aux reliques est une pratique qui remonte au premier siècle de l’église. Que ce soient leur corps ou une partie, les objets et les vêtements leur ayant appartenu, l’instrument de leur supplice, leur vénération était liée initialement au culte des martyrs. Elle va progressivement au cours de l’histoire s’amplifier et s’étendre à toutes les figures de sainteté dans l’Eglise. L’Eglise encourage aujourd’hui encore la vénération de ce souvenir matériel de la vie des saints. Car cette pratique exprime en réalité une soif du divin, une recherche de contact avec le sacré à travers les restes du saint invoqué. Ainsi au-delà des trafics, des récits d’inventions de reliques, des déviations, abus et superstitions qui ont marqué l’histoire et la pratique du culte des reliques, l’Eglise entend conserver et transmettre par ce culte, la mémoire de ceux qui par leur vie et leur mort ont rendu témoignage au Christ. Les reliques ne sont donc pas l’objet de la foi mais un support pour nous y conduire.

La dévotion aux reliques est en quelque sorte une célébration de la vie éternelle, de se connecter à l’au-delà, une communion avec les saints. Une dévotion encadrée, dépouillée de toute superstition fait découvrir qu’à travers les reliques d’un saint, l’Eglise nous donne en exemple la vie d’une personne qui a vécu avec le Christ, parvenue à la sainteté. Le lieu et l’instrument de cette sanctification est le corps, temple de l’Esprit Saint destiné à la résurrection. En présence des reliques, les fidèles sont invités à rendre grâce, à s’inspirer de leur zèle au service du Christ et de son Eglise. Ainsi la vénération des reliques soutient notre foi et nous engage sur le chemin de la sainteté, notre vraie vocation.

En librairie – novembre 2023

Par Calixte Dubosson et la librairie Saint-Augustin

Des livres

Sois heureux !

Pape François

Sois heureux ! est le manifeste du pape François en faveur du bonheur de chaque femme et de chaque homme. Dans ces pages, les paroles du pontife tracent un chemin concret et indiquent les étapes vers la vraie joie, celle qui n’ignore pas les difficultés de l’existence, mais les affronte, les surmonte et permet une authentique réalisation de soi. Le Pape n’adhère pas à une certaine tradition chrétienne qui promet le bonheur seulement lorsque nous serons accueillis au paradis, après des années de souffrance sur la terre. Sois heureux ! est un bréviaire d’amour concret, un plaidoyer pour le bonheur ici et maintenant. Et pour toujours.

Philippe Rey

Avant tout, prier

Michel Farin

La constatation est sans appel : aujourd’hui l’humanité ne sait plus croire, au sein d’une société de l’anonymat où se perd la dimension symbolique de l’existence humaine et donc le sens même de la vérité. Au nom d’une liberté individuelle absolutisée, les hommes rejettent comme une soumission insupportable la reconnaissance d’un donateur qui leur offre la vie. Pourtant la structure même de l’humain est priante, espérant d’un autre, dans la confiance, le nom qui lui permet d’exister. Dans ce livre, Michel Farin scrute la Parole de Dieu. Il ouvre ainsi le lecteur aux mystères de la création et de l’incarnation et l’invite à demeurer dans une relation priante avec Dieu pour rester vivant.

Editions Vie chrétienne

Petit manuel d’imperfection spirituelle

Costanza Miriano

Vous avez déjà tout lu sur les méthodes pour atteindre la sérénité intérieure, vous avez déjà entendu les plus grands spécialistes de l’intestin, du cerveau ou des arbres vous expliquer comment manger, respirer, dormir et penser. Et pourtant, quelque chose vous manque… Alors, pourquoi ne pas redécouvrir une méthode vieille de près de deux mille ans, ayant largement fait ses preuves ?

Dans cet ouvrage décapant, la journaliste Costanza Miriano nous propose une règle de vie héritée des moines. En dépit de nos vies harassantes, des mille et une responsabilités d’époux et de parents surimpliqués, de travailleurs acharnés, nous pouvons faire de notre maison un véritable monastère… silencieux et sans aucune dispute, c’est promis.

Editions Mame

Les 10 clefs pour mieux vivre l’absence

Sixtine Bonnaud

Les absences d’un parent ou d’un proche, qu’elles soient prévues ou brutales, répétées ou occasionnelles, courtes ou de longue durée, font partie du vécu de tout enfant. Ce livre a pour but d’aider les enfants et leur entourage (famille, amis, éducateurs…) à comprendre ce qui se joue dans ces moments difficiles, à identifier leurs émotions et à mettre en place des moyens et des astuces pour qu’ils soient, autant que possible, rassurés et consolés.

Pierre Téqui éditeur

Pour commander

- A la librairie de Saint-Maurice:

librairievs@staugustin.ch ou +41 24 486 05 51 - A la librairie de Fribourg:

librairiefr@staugustin.ch ou +41 26 322 36 82 - Sur notre shop en ligne:

librairie.saint-augustin.ch

La fête des confirmations

Le 30 septembre et le 1er octobre ont été célébrées les confirmations dans notre secteur (de Monthey). Trente-six enfants et une adulte à Collombey-Muraz, vingt-huit enfants, six adolescents et deux adultes à Monthey ont été marqués de l’Esprit le don de Dieu. Entourés de leur famille et épaulés par leur parrain et marraine, les confirmands ont vécu un passage important de leur vie chrétienne.

Les Reliques

Par l’abbé Daniel Agbeti

Photos : Alexandre Bourqui

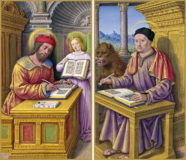

Reliques du latin reliquiae : Les reliques, ce qui reste d’un saint, sainte, ou objets en relation avec sa vie, ont fait l’objet de grandes dévotions, mais aussi de convoitises, surtout au Moyen Age. Elles ont aussi mis en mouvement des foules de pèlerins. Les reliquaires ou châsses, véritables objets d’art et d’orfèvrerie, en sont encore aujourd’hui les somptueux témoins.

Le culte rendu aux reliques, qui s’adresse aux saints, est un culte de respect et non d’adoration, réservée à Dieu seul. L’histoire des reliques remonte aux martyrs des premiers siècles, sur les tombeaux desquels on venait prier.

Les reliques ne se limitent pas à des ossements. Elles prennent deux formes :

• Les reliques réelles ou primaires. Elles correspondent à des parties du corps des saints, principalement des os. Si certaines églises possèdent un squelette entier, la plupart se contentent d’un fragment, par exemple une phalange, ou un ongle

• Les reliques indirectes ou secondaires. Les objets touchés par les saints. Elles regroupent les vêtements, linges ou objets ayant appartenu au saint ou ayant été en contact avec son corps.

Au-delà de leurs capacités de guérison, le rayonnement des reliques est censé apporter protection aux fidèles qui s’en approchent et à la communauté religieuse qui les abritent. Elles éloignent les agresseurs, garantissent de bonnes moissons, écartent les inondations…

Pas d’(év)angélisme!

Par Myriam Bettens

Photo : DR

Ah, ces évangélistes qui se multiplient au gré des publications de presse ! Jésus aurait été heureux d’apprendre combien il est facile d’accroître le nombre des dits apôtres – non des douze – au XXIe siècle… tandis que les évangéliques se voient assimilés (presque) systématiquement aux auteurs des Evangiles. Certes, évangéliste et évangélique ont une racine commune, celle de l’Evangile. Or, s’ils portent en eux cette « bonne nouvelle » communiquée dans le catéchisme, les deux termes ne sont pas interchangeables !

Mais me voilà commettant la même hérésie que celle épinglée plus haut… si les dits apôtres étaient en fait douze, moins un (suivez mon regard), les évangélistes n’étaient, eux, que quatre ! Rangez donc votre calculette catéchétique, je récapitule. Deux paires de deux. Non, ils n’étaient pas gendarmes, mais rédacteurs des Evangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça vous rappelle quelque chose ? Apparemment pas à tout le monde. Dans les médias, je constate que les évangéliques se transforment, grâce à la magie du langage, en évangélistes. Là y’a un « hic », ou plutôt il manque un « ique ». Ben voyons, le Christ multiplie les pains et les journalistes les évangélistes. Heureuse époque où, d’un côté, les églises se vident et, de l’autre, les zélateurs de la foi se multiplient. Le « moins » des uns fait le « plus » des autres. De là à parler de miracle…

Une expérience inoubliable

A entendre les participants martignerains aux JMJ donner leur témoignage lors de la fête paroissiale du 3 septembre dernier, on se rend mieux compte combien cette expérience a été marquante pour chacun d’entre eux.

Messes de la rentrée avec bénédiction des cartables

Nous sommes le samedi 2 septembre 2023 à l’église de Vouvry et il est tout juste 18h50 : les fidèles sortent d’une longue mais très belle célébration qui a réuni plusieurs générations de paroissiens du Haut-Lac.

Un groupe d’ados a vu le jour à Sierre!

Depuis bientôt une année, le groupe d’ados du secteur de Sierre se retrouve une fois par mois pour vivre une soirée FUN & FOI. Entre leur engagement lors de l’action des « Christmas Box » (cadeaux de Noël pour les personnes plus défavorisées), les week-ends au Simplon ou en forêt « à la scout », les jeunes sont très motivés.

Entretien avec Flavy Naoux, une jeune du groupe | Photos : Jeunes de Liberdei

Qu’est-ce que le groupe Liberdei ?

Le groupe Liberidei est un groupe de jeunes croyant âgés de plus ou moins

13 ans. Tous les jeunes dès la confirmation sont les bienvenus.

Pourquoi ce nom « Liberidei » ?

Nous avons discuté pendant longtemps au sein du groupe pour trouver un nom. Une jeune du groupe apprenait le latin en 1re année du collège et nous a proposé ce nom qui signifie « enfants de Dieu », c’est ce que nous sommes !

Qu’est-ce que tu aimes dans ce groupe ?

J’aime bien l’ambiance amicale et joyeuse. Il y a eu plusieurs moments marquants, mais il y a une activité que j’ai spécialement appréciée, c’est la montée vers Pâques. Nous l’avons vécue avec un autre groupe de jeunes de la Noble et Louable Contrée qui s’appelle Fun and God. Avec eux, nous avons passé de bons moments.

Que dirais-tu à un jeune qui hésite à rejoindre le groupe ?

S’il y avait un nouveau jeune qui hésitait à entrer dans le groupe, je lui dirais de venir car plus on est de fous, plus on rit et que ce serait amusant aussi pour lui.

Flavy, qui es-tu ?

Je m’appelle Flavy, j’ai 15 ans.

Qu’est-ce que tu aimes dans l’Eglise ?

J’aime bien l’Eglise pour l’ambiance amicale.

Une parole biblique ou un Saint qui t’inspire ?

J’ai une parole biblique que j’aime bien, cette parole c’est : « Il redonne des forces à celui qui en manque, il rend courage à celui qui est épuisé. » Esaïe 40.29

Si toi aussi tu veux faire partie du groupe de Flavy ou tu veux simplement venir pour une rencontre, rejoins-nous à la soirée pour les nouveaux, le 11 novembre à 16h à l’église Saint-Catherine. Bienvenue à tous les jeunes entre 11 et 16 ans !

Caté connecté!

Le fond reste, les moyens changent. Une Lapalissade qui vaut pour le domaine de la catéchèse qui s’est lancé à cor et à cri dans les technologies de communication nouvelles pour transmettre la foi. Paroisses, diocèses et ordres religieux offrent de multiples ressources pour le ou la catéchiste lambda. Et on passe du livre aux jouets et à l’image animée, du quiz à l’interactif, du présentiel au virtuel ; on privilégie le narratif et le participatif.

Thierry Schelling

Photos : DR

Très souvent, un jeune adulte me demandera : « Où est-ce que je peux trouver une Bible ? » – « En librairie » serait la réponse immédiate, mais je renchéris aussitôt : « Sur Internet, voyons, vous avez tout ! », laissant souvent pantois mon interlocuteur… Si le réflexe pour commander son plat du soir ou sa paire de chaussures via les sites est acquis, celui de se nourrir religieusement, pas encore… De fait, l’illimité accès aux prières fondamentales du christianisme, aux grands textes (Catéchisme de l’Eglise catholique, Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise, encycliques, sermons du prédicateur de dimanche dernier, livres spirituels entièrement lisibles sur le web, etc.) est encore souvent ignoré par le grand public, même catholique…

Témoins et répétition

Mais aujourd’hui, la catéchèse nécessite plus que la présentation de l’enseignement du Christ ; il lui faut des témoins qui l’explicitent et le contextualisent, pour ne pas tomber dans un totalitarisme idéologique. C’était l’intuition par exemple de Cavaletti et Montessori avec leur méthode intitulée « La Catéchèse du Bon Berger »1.

« Nous faisons appel aux cinq sens, c’est vital pour une personne souffrant d’un handicap », explique Catherine Ulrich, animatrice pastorale de la COPH (Communauté œcuménique des Personnes en situation de handicap) à Genève. « Il y a aussi le langage non verbal, dans la rencontre, qui est également évangélisateur », précise-t-elle. « J’ai un groupe whatsApp avec des personnes en situation de handicap qui a amélioré l’interaction entre nous », sourit-elle. Personne ne doit être laissé sur le bord du chemin technologique emprunté par la société…

De plus, une bonne catéchèse est itérative pour permettre une « conversion de fond » tout au long de la vie du croyant – et pas juste en bas âge, au rythme des sacrements de l’initiation ; cela implique le choix d’outils adaptés aux générations, aux cultures, aux sensibilités. Les parcours Siloé 2 ou AOT, pour adultes en mal d’approfondissement de leur foi restée en plan, sont un succès diocésain.

La narration, clef de voûte

« Je suis très favorable à une catéchèse narrative du style Godly-Play 3 », explique Martine Bulliard, responsable de la Pastorale des chemins 4 à Genève, « car cela permet aux enfants et aux adultes d’entendre et de visualiser les récits. Le temps de questionnement après la narration est très important, car il permet, grâce à des questions ouvertes, de pouvoir entrer simplement dans le texte en accueillant tout ce qui est dit. »

Initiative œcuménique, ce type de catéchèse narrative « [nous] met en contact avec notre intériorité, avec l’étincelle divine qui habite au cœur de chacune et de chacun. Le questionnement nous permet de comprendre que ce texte parle aussi de nous aujourd’hui ». C’est un échange qui s’enracine dans celle ou celui qui « fait de la catéchèse » et qui se partage – l’étymologie du mot catéchèse, catekeo, ne signifie-t-elle pas « faire résonner » ?

Donner de soi

« Dieu nous rejoint dans notre vie telle qu’elle est, dans un monde tel qu’il est et il ne s’agit pas de dire ce qui est bon ou mauvais », explique Fabienne Gapany, représentante de l’évêque du diocèse LGF pour la catéchèse et le catéchuménat. « Bien sûr, le numérique, c’est « pratique », ludique, bien fait, facile et courant d’accès… mais c’est peut-être ici le piège, parce que je ne suis pas sûre que ces derniers adjectifs désignent aussi la foi et la relation au Christ ou aux autres », relève-t-elle. « Je pense que nous avons à favoriser en catéchèse des dispositions intérieures ou relationnelles qui ne sont pas celles du numérique. » Conclusion lucide qui rappelle le fond de toute démarche catéchétique : créer du lien. « En catéchèse, j’aime de moins en moins ce qui nous retient de mettre quelque chose de nous-mêmes, car ce don de soi, de notre vision des choses est une façon de témoigner de ce qui nous anime, de montrer nos charismes et nos faiblesses, aussi. »

Une quiche au saumon !

Et Fabienne Gapany de donner la métaphore de… la quiche au saumon : « J’aurais pu l’acheter toute faite. Cela aurait été pratique (pas besoin de prendre du temps pour préparer les choses), ludique (aller dans une boulangerie est plus amusant que de peler des carottes ou couper des poireaux !), bien fait (avec un aspect tout bien doré, tout bien régulier, alors que quand c’est moi qui la fais, elle est parfois un peu plus cuite d’un côté, les bords ne sont pas toujours réguliers, etc.), facile (pas besoin de lever le petit doigt, c’est prêt)… Mais qu’est-ce que j’y aurais mis de moi ? Parce qu’en faisant ma tarte, je peux tenir compte des goûts des gens de la maison, laisser parler une certaine créativité, être dans l’attente « joyeuse » portée par des signes (fumet…) de ce qui va arriver… »

Diaconie

Comme l’a dit le pape François (Regina Caeli du 7 mai 2023) : « La foi en Christ n’est pas un « paquet d’idées » à croire, mais une route à parcourir, un voyage à accomplir, un chemin avec Lui » et inexorablement vers autrui. Et quoi de mieux que de vivre la diaconie, le service de l’autre 5 : pauvres, personnes handicapées, migrants, étrangers, rejetés de la société ; y est inclus le soin à l’environnement, comme construire un jardin pour herboriser un parc d’église, nourrir du lien interculturel, remplir des sacs de provisions le Samedi du partage… mille et une initiatives gratuites qui « catéchisent » en actant l’amour du prochain dans son quotidien – et qui, de par leur gratuité, rappelle que la foi est un don gratuit…

1 Il s’agissait de permettre aux enfants de passer d’une catéchèse purement livresque, intellectuelle et basée sur le savoir, à une forme interactive et expérientielle pour entrer en relation avec le Christ, le Bon Berger ; cf. cbbfrance.org/

2 Cf. cath-vd.ch/formations/cheminer-en-eglise/ et aotge.ch/

3 Inspirée de Montessori, cette forme de catéchèse utilise des objets pour raconter une histoire biblique, interpeler l’auditoire et évangéliser en s’adaptant à l’âge des participant.e.s ; cf. ligue.ch/godlyplay

4 Elle regroupe la catéchèse, le catéchuménat, la formation de l’Eglise catholique à Genève.

5 Avec la liturgie et la formation continue, la diaconie est tout de même l’un des trois piliers de l’Eglise, on l’oublie souvent…

Au Plan de l’Au…

C’est lors de cette messe en plein air dans ce lieu magnifique que le chanoine Klaus a célébré pour la dernière fois comme curé répondant de la paroisse de Bovernier.