Telle est la devise retenue par Missio (œuvres pontificales missionnaires) comme fil rouge du mois de la Mission universelle 2022. Ces paroles de Jésus résonnent encore aujourd’hui ! En effet, nous sommes appelés et envoyés, chacun à notre manière, pour annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux « extrémités de la terre » – et souvent c’est en bas de chez soi ! – pour faire connaître l’amour de Dieu par la parole et par l’action.

Synodalité, où en sommes-nous ?

PAR PIERRE-YVES MAILLARD, VICAIRE GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE SION

PHOTO : DR

A l’issue de la phase diocésaine (automne 2021-printemps 2022) et après la rencontre suisse du 30 mai à Einsiedeln, on peut se demander où en est le processus synodal lancé par le pape François en vue du Synode des évêques en automne 2023.

Le soufflé est-il déjà en train de retomber ? Tout au contraire, mais il faut du souffle pour accompagner sur la durée ce profond renouveau souhaité pour l’Eglise. La Conférence des évêques suisses a publié la synthèse nationale envoyée à Rome, et la suite du processus fera l’objet d’une réflexion sur le plan de chaque continent.

Faut-il attendre des changements structurels immédiats ou de nouvelles règles relatives à la question des ministères ? Si l’on se souvient que la synodalité, dans l’esprit du Pape, est avant tout une attitude spirituelle et une manière d’être Eglise en ce temps, rien n’empêche d’œuvrer déjà à la mise en œuvre de ce « marcher ensemble » dans toutes nos activités pastorales.

Catéchèse à Charrat

Aidés de leurs parents ou d’adultes de référence, les enfants participent à des activités en paroisse, choisies à partir des offres proposées sur les flyers périodiques (sept-déc / janv-avril / mai-août).

Synode 2023, quo vadis ?

Depuis l’automne 2021, les Eglises locales ont entamé la phase locale du Synode voulu par le pape François : de bas en haut, des fidèles aux évêques. Et sur trois ans ! Inédite, cette entreprise ecclésiale fait des remous là où on ne l’attendait pas forcément… Mais le réalisme de la base ne fait pas défaut : à quoi bon tout ce raffut ?

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTOS : VATICAN.NEWS, PIXABAY, CATH.CH, DR

Le site du Vatican arbore un logo qui mène au contenu sur le Synode en anglais, italien et espagnol. Les onglets sont clairs : Qu’est-ce que le Synode 21-23, Processus synodal, Ressources, Nouvelles, Contacts. Les moyens de communiquer sont assurés : le site est régulièrement mis à jour ; le processus est définitivement lancé…

Localement

Des quatre coins du monde catholique, les conférences épiscopales ont ouvert un processus approfondi de synodalité – de rencontres entre membres de l’Eglise, agent.e.s, paroissien.ne.s, « cadres », etc. –, s’attirant parfois les foudres de collègues soucieux de l’unité de l’Eglise devant les issues des débats : oui à un clergé marié, oui à l’ordination des femmes, oui à une bénédiction pour couples de même sexe, plus de présence féminine dans les instances décisionnelles ecclésiastiques, assez de cléricalisme… De quoi agiter non seulement les ouailles, mais également les médias. Et même le « petit monde du Vatican »1…

Même le Pape…

Le Pape lui-même, dans son petit Etat du Vatican, avance pas à pas : femmes nommées désormais systématiquement dans les Dicastères de la Curie – et bientôt des laïcs à leur tête 2 à parité avec des cardinaux. Grâce à la publication de la nouvelle constitution apostolique Praedicate Evangelium (mars 2022), qui a déplacé le curseur de façon ré-vo-lu-tion-nai-re (mais pas tout le monde a encore saisi !) : ce n’est plus l’ordination qui justifie la nomination à un poste de décision, mais la mission donnée par l’évêque local à un.e baptisé.e selon compétence ! Les prochains mois devraient voir l’arrivée de personnes à des postes curiaux comme jamais auparavant on avait même pu l’envisager… Comme dit, une réforme pas à pas.

Chi va piano…

C’est aussi cette lenteur du processus – inhérente à une telle envolée au niveau de l’Eglise catholique romaine qui est universelle – qui est revendiquée par les protagonistes, le Cardinal Grech en tête. Comme Secrétaire du Synode des évêques, il recommande de prendre le temps d’écouter et de s’écouter avant toute chose, et, le cas échéant, de reprendre l’exercice d’écoute pour arriver à un consensus – l’opposé du compromis comme on peut le voir dans nos démocraties.

En effet, une des incompréhensions entre le modus procedendi de l’Eglise et ce qu’en ont compris la plupart des médias, c’est bien la différence fondamentale, constitutive, de l’Eglise, qui ne fonctionne pas comme un Etat. Le synode n’est donc pas un parlement qui négocierait des lois, des amendements, des abrogations, voire des censures. Mais une assemblée – on dit ekklesia en grec, qui a donné Eglise – de croyant.e.s qui, au nom de leur baptême, vocation et ministère dans l’Eglise locale, se mettent toutes et tous à l’écoute de l’Esprit et les un.e.s des autres, pour discerner où le vent souffle… Et cela prend du temps.

… va lontano !

Ainsi donc, il est désormais clair qu’une majorité de fidèles en Suisse et ailleurs est pour le choix d’un prêtre de se marier, pour l’accession des femmes à l’ordination sacramentelle, pour la bénédiction religieuse des couples de même sexe, pour l’accès aux laïcs responsables de communautés ecclésiales à la présidence des mariages et des baptêmes (cela est déjà le cas dans le diocèse de Bâle par exemple), pour la jugulation du pouvoir du prêtre rendu parfois hors proportion…. Pourquoi les fidèles se tromperaient-ils systématiquement s’ils pratiquent la synodalité ? Car le Peuple de Dieu a ce sensus fidelium qui est proche de ce que l’on pourrait appeler bon sens renforcé par l’écoute de l’expérience des autres… Et les divers rapports des Eglises locales mis en ligne 3 sont rafraîchissants de pertinence, voire parfois d’une insistance certaine quant à des changements concrets.

Le (bon) sens des fidèles

En effet, après Synode 72 et AD2000, beaucoup de fidèles ont été tellement désillusionnés que leur avis est désormais tranché… quand ils et elles le donnent encore : « De toute façon, à quoi ça sert, on me l’a demandé déjà deux fois… et rien n’a suivi, même pas au niveau œcuménique », raconte Germaine, Genevoise octogénaire, qui a perdu espoir de voir les choses changer officiellement. « Alors j’opère le changement à partir de mes choix : je vais au culte et j’amène mon mari, protestant, à la messe et nous communions en toute bonne foi ! »

Ce sensus fidelium, c’est vrai, peut être facilement « contaminé » par ce que des détracteurs de ce processus d’écoute réciproque ne manquent pas de relever : épouser les idées contemporaines et donc, vouer l’Eglise à sa perte, en vidant la vérité de l’Evangile enchâssé dans la Tradition pluriséculaire de « Notre Mère l’Eglise »… Mais ces idées du monde qui pénètrent jusqu’à l’âme de bien des fidèles n’est-ce pas la phase d’acculturation 4 que l’on repère dans l’Histoire de l’Eglise au contact de cultures nouvelles ? Encore faut-il connaître l’Histoire de l’Eglise… 5

Exemples de révolutions

Le grec a été supplanté par le latin dans l’Europe occidentale, qui lui-même a disparu lorsque la plèbe, le peuple, a donné naissance aux langues dites romanes. Le culte marial s’est proportionnellement développé au sein du peuple au fur et à mesure que le culte aux divinités féminines de la religion de l’Empire romain était banni, puis interdit, dès la fin du IVe siècle. Concepts théologiques – la Trinité, consubstantiation… – ou discipline ecclésiastique – célibat des prêtres, sacrement du mariage, règles entourant la communion… – formalisés par la « minorité dirigeante » (comprendre le clergé) ne sont-ils pas nés par interaction avec la culture philosophique et politique ambiante ? Pourquoi donc craint-on désormais d’« épouser » certaines idées du monde moderne ? La fracture entre Eglise et société est relevée dans maints comptes-rendus synodaux par des Eglises aussi distantes que celles de l’Australie, de l’Autriche ou du Brésil…

Matériel accessible à tou.t.es !

Force est de constater qu’après la phase locale, les catholiques suisses semblent être passés à autre chose. Même si, sur les sites des six diocèses helvétiques, les documents sont accessibles : une mine d’or pour sentire cum Ecclesia, sentir avec l’Eglise (expression de saint Ignace de Loyola), voire sentire Ecclesiam, sentir l’Eglise – pape François demandait au clergé de « sentir l’odeur des brebis » !

S’il est vrai que les prochaines phases – nationale, continentale, universelle – sont entre d’autres mains que les fidèles de la base, les synthèses locales sont disponibles, « travaillables » et pourquoi pas inspiratrices de changements locaux… Elles réclament par contre un exercice des plus louables : leur lecture, voire relecture, qui, selon Ignace, est un moyen plus profitable encore de comprendre l’Esprit de Dieu. Mais qui va les lire, voire les relire ? Il en va de notre responsabilité de baptisé.e.s consulté.e.s et désormais informé.e.s – mais qui prendra le temps pour cela ?

1 Pour paraphraser le célèbre film Le petit monde de Don Camillo…

2 Il y en a déjà un, Paolo Ruffini, préfet du dicastère de la communication, depuis 2018.

3 La liste s’est allongée tout au long de l’été : tapez « conférence épiscopale de… » et vous trouvez le rapport final.

4 La première phase de rencontre entre l’Evangile et ses hérauts, et une culture humaine, consiste à se comprendre mutuellement : on appelle cela « acculturation » qui, bien vécue, peut se transformer en « inculturation » où l’un ou l’autre des éléments de la culture rencontrée sont utilisés explicitement dans le contexte ecclésial (théologie, discipline, etc.).

5 Cf. L’Essentiel d’octobre 2021.

L’addresse web : synod.va

Mgr Felix Gmür, lors de l’assemblée synodale suisse à Einsiedeln.

Le cardinal Grech recommande de prendre le temps d’écouter et de s’écouter avant toute chose.

Le Synode est parti de Rome pour essaimer…

Fabienne, notre vicaire !

PAR THIERRY SCHELLING

PHOTOS : CATH.CH / BERNARD HALLET

Le 1er septembre, dans sa paroisse, Fabienne Gigon a été « missionnée » Représentante de l’évêque à Genève. Vicaire, en quelque sorte, parce qu’avec le pape François, les choses bougent : c’est le baptême vécu qui permet à un responsable d’Eglise locale de mandater un ou une collègue comme responsable, chef.fe. Qu’il ou elle soit ordonné.e. ou pas (même si le langage inclusif est encore non réalisé).

Une centaine de collègues et de paroissien.ne.s rassemblée à Notre-Dame-du-Peuple au Grand Lancy, a entouré celle qui succède à Pascal, Pierre, et d’autres prêtres appelés vicaires épiscopaux.

Nous aurons la chance aux Eaux-Vives /Champel de la rencontrer un samedi matin de novembre, pour créer du lien, écouter et se réjouir de servir le Seigneur chacun.e avec charismes et limites, enthousiasme et joie, et à sa place – celle confiée par notre évêque.

Un monument vivant

Les travaux de rénovation de la caserne de la Garde Suisse pontificale au Vatican débuteront en 2026. Christian Richard a été membre de la plus petite armée du monde pendant quinze ans. Durant ses années de service, le natif de Fully s’intéresse aux origines du corps militaire dont il fait partie. Nous avons saisi la hallebarde pour l’interroger sur la nouvelle caserne. Rencontre.

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, OSSERVATORE ROMANO

La Cité du Vatican appartient intégralement au Patrimoine mondial de l’humanité. Qu’est-ce que cela implique pour la rénovation ?

Lorsque les bâtiments sont inscrits, cela devient difficile de les modifier. Il faut une vraie justification. Dans le cas de la caserne, le bâtiment absorbe l’eau de la nappe phréatique située sous la cité du Vatican, lors de fortes pluies. Cela devient donc extrêmement difficile de l’entretenir selon les conditions de l’UNESCO. On parle même d’un risque d’effondrement. Malgré cela, le dossier préparé par la Fondation (ndlr. pour la rénovation de la caserne), doit être examiné par l’UNESCO pour en obtenir l’aval.

L’aspect écologique de la rénovation de la caserne est également très important ?

Exactement ! Construire sans lien étroit avec le développement durable va contre le bon sens pour l’avenir. L’un des exemples : une grande partie des déchets de la démolition seront rebroyés et réutilisés pour la construction de la nouvelle caserne. Toutes les installations seront évidemment aux normes actuelles de durabilité. Il y aura aussi un système de recyclage de l’air permettant d’avoir de la climatisation naturelle. Le développement durable est d’actualité au Vatican. Cela fait déjà plus de 15 ans que des panneaux photovoltaïques ont été installés, sur l’aula Paul VI (ndlr. la salle d’audience). A l’époque, ce fut une petite révolution.

Est-ce que la nouvelle caserne pose des défis techniques, militaires ou sécuritaires ?

A plus d’un titre, c’est le cas. Le mur d’enceinte pose déjà un défi diplomatique, car il délimite la frontière entre deux états. A la base, on parle de raser un bâtiment et d’en construire un nouveau, mais les rapports entre le Vatican, l’Italie et l’international sont imbriqués. Cela nécessite donc énormément de temps. Un autre exemple : la hauteur du nouveau bâtiment ne devra pas dépasser celle des colonnades, afin de ne pas faire ombrage à l’œuvre du Bernin. Ou encore la volonté de déplacer l’actuelle fontaine de la Cour d’honneur, de percer une porte dans ce mur d’enceinte pour réhabiliter l’ancienne voie de pèlerinage qui passait au travers de la cour.

Des voix au niveau politique se sont élevées pour contester la contribution financière allouée par la Confédération…

La Garde Suisse peut être vue de deux manières différentes. Tout d’abord comme garde catholique suisse au service exclusif du Vicaire du Christ et d’autre part, comme « monument vivant », faisant office de « carte de visite diplomatique » au Vatican, dont le rayonnement est mondial. Si l’on se limite à l’aspect confessionnel, je peux comprendre que cela puisse froisser la sensibilité religieuse de certaines personnes. D’autre part, ce n’est pas la première fois que la Confédération soutient financièrement une construction suisse dans le Vatican. Au début du XXe siècle, la chapelle de San Pellegrino degli Svizzeri, rongée par l’humidité, a fait l’objet d’une campagne de soutien en Suisse. La Confédération, par l’intermédiaire du Département de l’Intérieur et du Comité de la Société suisse des Monuments historiques, avait octroyé une subvention fédérale pour la restauration de la chapelle.

En même temps, tout dans cette caserne relie d’une manière ou d’une autre à la Suisse…

Oui complètement ! On peut même parler d’un « petit morceau de Suisse » au Vatican.

Biographie express

Né à Fully en 1970, Christian Richard est ancien sergent de la Garde Suisse pontificale de 1993 à 2008. Durant ses années romaines, il étudie l’histoire de cette armée si particulière. Six mille heures de travail et de passion plus tard, il publie, en 2019, aux éditions Faim de siècle, La Garde Suisse Pontificale au cours des siècles. Aujourd’hui, il poursuit sa carrière dans le monde du livre en tant qu’employé de la Médiathèque-Valais à Sion, un ancien arsenal réhabilité. Le monde militaire se cache aussi où on ne l’attend pas !

Sortie paroissiale du samedi 8 octobre

PAR FRÉDÉRIC MONNIN

PHOTO : WIKIMEDIA

La destination de cette année est le Monastère Royal de Brou (Bourg-en-Bresse), monument historique parmi les plus beaux de France.

Les participants seront accueillis en matinée par les Sœurs Dominicaines du Cœur immaculé de Marie, pour la célébration de l’eucharistie et le repas de midi (pique-nique tiré du sac).

La visite du Monastère de Brou se fera dans l’après-midi, avant le retour à Saint-Paul en fin de journée.

Voyage en car (départ vers 8h30). Prix pour la journée : Fr. 20.– par personne (gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans).

Inscriptions auprès du secrétariat jusqu’au 5 octobre à midi.

Vitrail du baptême du Christ Jean Prahin, Saint-Pierre-et-Paul (Le Brassus)

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Proposer sur le même vitrail le baptême du Christ (Luc 3, 21-22) et le retour du fils perdu et retrouvé (Luc 15, 11-32) n’est pas forcément une évidence. Jean Prahin choisit pourtant de lier les deux scènes. L’artiste ayant une grande connaissance des textes religieux, ce ne peut être un hasard.

Au premier registre, le père accueille son fils dans une représentation que nous connaissons bien. En arrière-plan, sur la gauche, une servante présente « le plus beau vêtement » (Luc 15, 22), symbole de la fête des retrouvailles. Sur la droite, le fils aîné toise la scène de toute sa supériorité, refusant de prendre part à la joie.

Au second registre, Jean baptise Jésus. La main qui descend sur eux rappelle les Cieux ouverts et la voix du Père qui déclare : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Luc 3, 22)

Ce vitrail nous parle de deux fils. Un fils qui revient auprès de son père après avoir cédé à la tentation. Un autre fils qui va être envoyé au désert pour affronter la tentation dont nous savons déjà qu’Il sortira victorieux. Un fils qui est parti loin de son père et un autre qui lui restera fidèle jusqu’au bout. A première vue, tout les sépare. Il semble d’ailleurs que nous soyons invités à n’en imiter qu’un des deux.

Toutefois, c’est le plus important qui les lie. Il y a certes deux fils, mais un seul amour du Père. Un Père qui se réjouit de notre présence, quel que soit le chemin que nous ayons parcouru. Une joie que mentionnent les deux extraits d’Evangile.

Nous sommes certes appelés à suivre et imiter Jésus, mais il serait dommage d’écarter trop vite le fils perdu. Parce qu’au final, le seul fils que nous ne sommes pas invités à imiter, c’est le fils aîné, celui qui refuse de partager la joie de son Père. En effet, si le Christ est un exemple parfait de la relation au Père, le fils perdu est le rappel que quoi qu’il arrive, nous pouvons toujours revenir. Et Jésus est le Fils envoyé pour que nous puissions revenir au Père.

Sur le parvis du temple

A la Pastorale des Milieux ouverts, l’Eglise remplit pleinement son rôle prophétique, d’une part, en interpelant l’Etat et la société sur la grande précarité. Et d’autre part, en ne réduisant pas les personnes à leurs étiquettes, tout en les rendant acteurs du changement.

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTOS : PASTORALE DES MILIEUX OUVERTS

« A Genève, si l’on est pauvre, c’est parce qu’on n’a pas réussi ou qu’on est à l’aide sociale. En bref, on est un poids pour la société », détaille Inès Calstas concernant le regard porté sur la grande précarité. Elle poursuit : « Il y a beaucoup de culpabilité et de honte, alors que la grande précarité n’est jamais un choix ! » Provoquée bien souvent par « des accidents de la vie, de grandes cassures, voire même des injustices sociales », cette misère s’est matérialisée dans les interminables files d’attente pour des biens de première nécessité, lors de la crise Covid. Les Genevois ont-ils pour autant pris conscience que derrière la façade d’une des villes les plus riches du monde se cache une vraie détresse ?

« Il est certain que cela dérange et questionne beaucoup. On peut vite tomber dans le refus de cette réalité ou la critique en se donnant des réponses pour éviter de se confronter à cette grande précarité. La question est de savoir comment réagir à cette misère ? Est-ce qu’on se barricade ou on choisit d’essayer de faire quelque chose pour changer la situation ? » A la Pastorale des Milieux ouverts, on a choisi la seconde option en rendant les personnes en situation de grande précarité acteurs de ce changement.

Par le biais de « cercles de conversation », toutes les activités de la pastorale ont été choisies et planifiées ensemble. L’atelier couture permet d’acquérir des compétences dans ce domaine et de vendre les créations sur la boutique en ligne de la pastorale. Les potagers urbains, quant à eux, offrent l’opportunité de partager la récolte tout en faisant connaître ceux qui vivent la précarité au quotidien. Outre cela, la pastorale « essaie de trouver des partenariats avec des associations ou des entreprises pour donner un espoir de sortie de la grande précarité. Ces personnes sont motivées et capables. Le rôle de l’Eglise est aussi de déceler l’immense potentiel que ces personnes possèdent ».

Au service, mais comment ?

Une chose que la Pastorale des Milieux ouverts accomplit et dont on ne se rend pas compte ?

Inès Calstas : Une des choses que l’on ne sait peut-être pas concerne les mendiants. J’ai vu certaines de ces personnes mendier à genoux à la rue de Lausanne. Actuellement, elles ont un emploi. Je n’affirme pas qu’elles soient complètement sorties de la précarité, il ne faut pas se méprendre. La Pastorale des Milieux ouverts n’est pas une baguette magique qui fonctionne sans effort. Par contre, je crois qu’il est possible de sortir des personnes de la grande précarité, si on n’y met les moyens, de la bonne volonté, que l’on croit en Dieu et dans l’être humain. Nous avons relevé ces personnes qui mendiaient à genoux. Aujourd’hui elles sont debout.

Quel « service » apportez-vous aux Genevois, de manière générale ?

IC : Nous renflouons les caisses de l’Etat ! (rires). Nous avons un système pour les personnes en grande précarité et très endettées. Elles peuvent effectuer un travail bénévole à la ville de Genève ou auprès d’associations. En contrepartie, nous recevons de l’argent de fondations et de personnes qui croient en nous. Par ce biais, nous pouvons payer des dettes, qui autrement auraient été transformées en jour de prison. Ce procédé coûte cher à l’Etat et brise des personnes. Dans cette démarche, nous acceptons aussi en stage des jeunes soumis à un travail d’intérêt général ou lors de l’exécution d’une peine sous forme de surveillance électronique [bracelets, ndlr.]. Les stagiaires sont donc parfois des personnes à qui nous évitons la prison.

Une équipe pour vivre l’unité pastorale

PAR THIERRY SCHELLING

PHOTO : ÉTIENNE SCHMELZER

Comme le rappelle régulièrement notre pape François, ce ne sont pas les changements qui marquent notre époque, mais bien que nous changeons d’époque. Et ce, en Eglise également !

Il ne s’agit plus de quelque modification cosmétique mais un nouveau mode de faire Eglise. Plus simple, plus pauvre et plus modeste.

Votre équipe pastorale est envoyée dans l’unité pastorale pour, comme son nom l’indique, créer l’unité dans nos diversités, et faire de la pastorale.

Nos trois paroisses ont désormais – depuis le 1er septembre – un duo de répondant.e.s, un binôme, si vous voulez : pour Puplinge-Presinge, Etienne et le Père Sviatoslav ; pour Choulex-Vandoeuvres, Sabrina et le Père Joël ; pour Chêne-Thônex, Astrid et le Père Thierry.

Cela signifie que chaque binôme est la présence de l’EP dans la paroisse désignée, et la courroie de transmission de la paroisse dans l’EP. Ainsi, aux diverses réunions de conseils y seront présent.e.s les membres du binôme désigné, afin d’améliorer l’interconnaissance et l’échange. Faire l’unité.

Et l’équipe autant que chaque binôme vont faire de la pastorale : catéchèse, rencontres, sorties de nos sacristies et églises, rassembler, regrouper, célébrer… Evangéliser, en d’autres termes. Car on passe beaucoup de temps sur l’organisationnel et si peu sur l’évangélisation !

Soyons missionnaires, car personne d’autre ne le fera à notre place !

« Allez porter l’Evangile du Seigneur »

Après l’ordination presbytérale de mon confrère Hugues, le 27 août dernier au Châble, a eu lieu une prière des vigiles pour conclure cette belle journée festive.

Une proposition…

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : ECR, ESPACE-MADELEINE

… de soutien à la future Maison d’Eglise

En 2024, une Maison d’Eglise ouvrira ses portes au cœur de Genève, sur la Plaine de Plainpalais. Pour soutenir ce projet architectural d’envergure, un concert de soutien a lieu le lundi 10 octobre prochain à 19h30, au Victoria Hall. Organisé par l’Eglise catholique romaine – Genève (ECR), l’Orchestre de Chambre de Genève et l’ensemble vocal Le Motet interpréteront le Requiem de Mozart, sous la direction de Gábor Takács-Nagy. Cette soirée musicale est l’occasion d’encourager les efforts déployés pour transformer le bâtiment en un lieu unique qui fera rayonner la présence de l’Eglise catholique au cœur de la ville.

« Dans ce lieu central, explique Fabienne Gigon, représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Genève, le personnel administratif et pastoral de ECR sera sous le même toit et pourra proposer des activités de proximité, en lien avec leurs missions pastorales respectives. »

L’aménagement intérieur est dessiné par l’architecte Christian Rivola et le cabinet Ribo+. L’édifice sera éclairé par un puits de lumière traversant le bâtiment du sommet jusqu’au sous-sol. Un restaurant ouvrira ses portes à l’arrière du bâtiment. « La future Maison d’Eglise sera à la fois un lieu de culte pour les catholiques, de travail pour les collaborateurs de l’ECR, d’accueil, d’échange et de rassemblements », termine Fabienne Gigon.

Une levée de fonds projetant de réunir Fr. 2’255’000.– est en cours. Le concert est l’occasion de découvrir l’avancée des travaux et les personnalités impliquées dans ce projet d’envergure. La billetterie est en ligne sur le site de la ville de Genève sur billetterie-culture.geneve.ch

… et de pèlerinage intérieur

« Les Pèlerins » de l’artiste Johann Kralewski ont déjà pris place dans plusieurs églises de Suisse allemande, mais font halte pour la première fois en Suisse romande. « L’installation, sous cette forme, a spécialement été pensée par l’artiste pour le Temple de la Madeleine », confie Silvia Fiorini, coordinatrice de l’Espace-Madeleine, lors du vernissage de l’œuvre, le 16 août dernier.

Les 17 sculptures grandeur nature sont visibles dès l’entrée du temple. Ces pèlerins, disposés sur les bancs du temple, invitent à s’arrêter, à faire une pause sur nos propres chemins de pèlerinage. Plus loin, quelques souliers attirent l’œil du visiteur. L’artiste a tenu compte de la spécificité architecturale du lieu pour créer deux autres espaces, ou installations, rappelant le thème du pèlerinage. Né en 1949 en Pologne, le sculpteur et peintre Johann Kralewski vit depuis de nombreuses années en Suisse. Au travers de son art, il s’intéresse à de nombreuses problématiques sociétales. Il qualifie d’ailleurs lui-même ses Pèlerins de « pont entre la vie que l’on a laissée derrière soi, avec tous ses problèmes, et l’avenir, plein d’espoir, mais qui doit encore être façonné avec difficulté. Pèleriner, c’est partir, être prêt à affronter activement les risques et peut-être aussi souffrir en chemin ».

A visiter au Temple de la Madeleine jusqu’au 30 octobre, du mardi au dimanche, de 12h à 17h, avant qu’ils ne repartent en direction de l’Allemagne… Documentation et renseignements auprès de Silvia Fiorini à silvia.fiorini@ref-genf.ch ou auprès de l’Espace-Madeleine au 022 310 47 29.

Comment être témoin aujourd’hui ?

« Vous serez mes témoins ! » (Ac 1, 8), telle est la devise du mois de la Mission universelle 2022. Cette parole est celle que Jésus a laissée à ses amis avant qu’il n’ait été soustrait de leurs yeux au jour de son Ascension. Et voici la réalité à laquelle les disciples ont dû faire face…

PAR JOSÉ MITTAZ | PHOTO : DR

Celui qui assurait le leadership depuis trois ans s’en est allé sans avoir pris soin de décider quoi que ce soit pour faciliter un tant soit peu l’organisation de la vie après son départ. Le seul appui pour les disciples résidait dans une promesse d’avenir, celle qu’une force serait donnée, quand l’Esprit Saint viendrait sur eux. Mais parmi eux, nul ne savait ni où ni quand cela se manifesterait.

Dès lors, on comprend que les disciples démunis se soient figés en eux-mêmes, regardant éperdument vers le ciel. Et pour qu’ils se remettent en mouvement, il aura fallu l’intervention de deux hommes en blanc : venus d’on ne sait où, ils n’appartenaient pas au groupe des disciples. Leur prestance et leur présence font signes, du côté de ce Dieu invisible qui se laisse reconnaître lorsque nous quittons nos uniformes pour apprendre à nous rencontrer, simplement, avec « la fine chemise de notre humanité », selon la belle expression d’Etty Hillesum.

Vers la chambre haute

Les amis de Jésus vont se remettre en route : ils quittent le Mont des Oliviers pour trouver refuge du côté de « la chambre haute », là où, grâce à la prière partagée entre tous, s’échafaudera humblement le premier visage d’une communauté non encore chrétienne, mais déjà rassemblée au nom du Christ. Et c’est sur l’appui de cette fragile communauté que Pierre aura l’initiative de se lever au « milieu des frères » pour se risquer à mettre des mots sur un drame qui les a tous marqués : la mort tragique de Judas. L’événement est relu à la lumière des Ecritures qui leur inspirera un premier discernement : le choix de Matthias pour reprendre la part de ministère, laissée vacante depuis la défection de l’Iscariote.

A ce moment de l’histoire, l’Esprit Saint n’était pas encore descendu sur la communauté et pourtant celle-ci était déjà en train de se constituer. C’est comme si la chambre haute était la matrice au sein de laquelle la communauté encore embryonnaire se fortifiait pour naître à elle-même et au monde, avant de recevoir son baptême : la force venue d’en haut, la promesse de l’Esprit Saint accomplie au jour de Pentecôte.

Comment être témoins aujourd’hui ?

Je ne sais pas ! Et s’il fallait oser un renversement de perspectives ? Apprendre à recevoir de l’autre ce que je pensais initialement pouvoir lui apporter. Apprendre à reconnaître en chaque visage rencontré l’homme en blanc qui peut-être, me fait signe du côté de Dieu. Comme lors de la Visitation de Marie chez Elisabeth : Marie est la première à pouvoir témoigner de la présence du Christ en son sein et pourtant c’est l’enfant en Elisabeth qui tressaille de l’Esprit Saint. Dans son exclamation, Elisabeth dit ce que sa tête ne pouvait encore savoir, mais que la vie en son ventre déjà lui inspirait : « Tu es bénie… »

Prendre soin des autres

Rencontre avec Sébastien Gauye, jeune Sédunois engagé

PROPOS RECUEILLIS PAR ALINE JACQUIER | PHOTO : GS

Sébastien, qui es-tu ?

Je m’appelle Sébastien Gauye, j’ai 22 ans et habite à Sion. Je suis une formation en soins infirmiers à la HES-SO. J’aime m’occuper des autres, prendre soin d’eux. Dans ma paroisse de Saint-Guérin, je suis notamment engagé en tant que responsable des servants de messe et depuis une année, je préside le Chœur des Jeunes de Saint-Guérin.

En juin dernier, tu as reçu ton diplôme de JB 3 (Jeunes bénévoles en Eglise) des mains de l’aumônier jeunesse diocésain. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette formation ?

JB signifie « Jeune bénévole en Eglise ». Cinq parcours sont proposés en fonction des âges et des engagements des adolescents et des jeunes. Pour ma part, je viens effectivement de terminer la première volée du parcours JB3 qui s’adresse aux jeunes adultes à partir de 18 ans. Nous avons participé à six journées de formation et d’approfondissement sur la Bible et la théologie. Nous étions cinq jeunes venant des quatre coins du diocèse et des liens forts d’amitié se sont tout de suite créés entre nous. Nous avions aussi un travail de diplôme à réaliser.

Je crois savoir qu’il y a également un aspect pratique à cette formation. Sur quoi a porté ton expérience de terrain ?

Je suis parti du constat que je suis le même Sébastien que ce soit avec mes amis, avec mes patients et mes collègues ou dans mes différents engagements paroissiaux. Dès lors, il était important pour moi que cette unité se retrouve dans mon travail de diplôme. C’est pourquoi je l’ai effectué dans le cadre du projet « Un soin… juste ! » créé par une infirmière, Aline Pellerin, et qui offre des soins aux personnes en précarité.

Tes lieux de ressourcement ?

La marche et la prière du chapelet. J’allie régulièrement les deux en arpentant le sentier qui mène à la Basilique de Valère ou à l’Ermitage de Longeborgne. Ce sont des lieux calmes et reposants. Au milieu de ces pierres plusieurs fois centenaires, on ne peut que s’arrêter et contempler. Là-haut, j’ai fait la connaissance de l’abbé Joël

Pralong qui accueille et écoute les pèlerins et les gens de passage. De nos échanges,

il en a tiré un livre qui verra le jour prochainement. Mais je vous en parlerai plus en détail une prochaine fois !

Je te donnerai du repos

Le Dieu personnel de la Bible nous invite à sortir de l’agitation, à recevoir la paix et le repos qui se trouvent en Jésus seul.

Rencontre avec le nouveau chancelier et son épouse

Gilles et Véronique Gay-Crosier Lemaire habitent Bramois depuis août 2021. Leur famille compte quatre enfants, Salomé-Anna, Zacharie-Ange, Gabriel-Elie et Rébecca-Marie. Gilles est le nouveau chancelier et directeur administratif du Diocèse de Sion depuis le 1er juillet.

PAR RÉGIS MICHELOUD | PHOTOS : ZACHARIE-ANGE GAY-CROSIER, LAURA CORVAGLIA

➤ Leur formation

Gilles pensait travailler dans le secteur bancaire. A la suite d’un pèlerinage d’été à Lourdes, il a ressenti un appel encore vague. A la demande de ses parents, il termine sa formation bancaire, puis obtient un baccalauréat français à Sion. Il entame ensuite des études de philosophie et de théologie à Fribourg, Lugano, Bruxelles où il décroche son De Universa en philosophie et son baccalauréat en théologie à l’Institut d’Etudes Théologiques (IET). Sa licence à Rome complète sa formation en théologie. Les aléas professionnels font qu’il a suivi une formation de journaliste à Lausanne entre 2010 et 2012 couronnée par un certificat.

Véronique a passé son baccalauréat en droit à l’Université Saint Louis de Bruxelles, en vue de faire du droit canonique. La faculté ayant été fermée par manque de professeurs, elle enchaîne avec un baccalauréat en philosophie sans trop savoir pourquoi. Elle y rencontre de jeunes catholiques qui la mettent en contact avec un jésuite; lequel la convainc de poursuivre sa route avec un baccalauréat en théologie à l’IET à Bruxelles, où elle rencontre son futur époux. Décidée comme lui à aller à Rome pour sa licence, c’est l’Institut Jean-Paul II auprès de l’Université du Latran qui obtient sa faveur et elle y retrouve son mari. Elle y obtient une licence en Sainte Théologie du mariage et de la famille. Pour des raisons obscures, le doctorat s’imposait à elle. Il se réalisera en morale à l’Université de Fribourg, en 2008.

➤ Leur expérience professionnelle

Gilles assume d’abord la tâche de collaborateur scientifique auprès du Programme Interdisciplinaire d’Etudes catholiques et comme secrétaire auprès du Département de Patristique et Histoire de l’Université de Fribourg. Puis il est tuteur auprès des étudiants de l’Institut Philanthropos à Bourguillon/Fribourg et aumônier catholique francophone de l’Université de Fribourg. A partir du 1er janvier 2013, il est nommé chancelier du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. A ces divers postes, il multiplie les expériences et développe de nombreuses compétences.

De son côté, Véronique est d’abord membre de l’Equipe cantonale fribourgeoise des vocations avec son mari. Puis elle exerce le tutorat auprès de l’Institut Philanthropos à Bourguillon/Fribourg. Membre du conseil de communauté et de paroisse, elle a enseigné le catéchisme à l’école primaire du Botzet à Fribourg. Mais auparavant, elle a été assistante diplômée en morale fondamentale, puis assistante docteur en morale spéciale à l’Université de Fribourg et enfin a occupé une charge de cours un semestre en remplacement du professeur Thierry Collaud. Depuis janvier 2021, elle anime l’émission « Clair de Paradis » chaque premier mercredi du mois (à 10h) sur Radio Maria Suisse romande. Quand elle trouve encore un peu de temps, elle écrit des articles et participe à des colloques. Elle a publié un ouvrage en Enseignement social de l’Eglise. La mystique la passionne : Thérèse de Lisieux – sujet de sa thèse de doctorat – l’y a initiée. Véronique lui a d’ailleurs consacré un livre qui paraîtra début 2023.

➤ Leur travail

Comme chancelier, Gilles établit et légalise des actes officiels (décrets, ordonnances, nominations, attestations…). Il est à disposition de l’évêque pour la préparation de dossiers, assiste à différents conseils diocésains, coopère avec des instances ecclésiales, étatiques et associatives. Il coordonne et répartit le travail au sein de la chancellerie diocésaine, organise des célébrations et manifestations. Les archives de l’évêché étant rattachées à la chancellerie, il a le souci, avec sa collaboratrice, de leur conservation, gestion et organisation. Il est aussi chargé de veiller à ce que les actes de curie soient rédigés, expédiés et conservés aux archives. De par sa fonction, il est notaire et secrétaire de curie. Enfin, il répond aux nombreuses questions des prêtres, agents pastoraux, secrétaires des paroisses et des fidèles.

Pour réaliser ce travail, il bénéficie de l’aide de collaboratrices et collaborateurs qu’il remercie. Car sans eux, il ne pourrait jamais faire tout ce travail.

Avec sa nomination à Sion s’ajoute le volet de directeur administratif. Etant en place depuis peu, il observe et découvre le fonctionnement diocésain. Riche de son expérience à LGF, des modifications seront peut-être apportées, en vue d’un meilleur fonctionnement.

Véronique coordonne son émission radiophonique et donne des conférences. Comme sa passion pour la « théologie des saints » la dévore, elle espère pouvoir encore la diffuser à travers des écrits – car la famille passera toujours avant.

➤ Conclusion

Lorsque je leur ai demandé ce qui les motivait dans le choix de leurs engagements, la réponse a été immédiate : ce sont des appels de Dieu. Après la discussion que nous avons eue, je comprends leur enthousiasme. Une foi profonde guide leurs décisions. Une confiance en la Providence également, car il n’est pas rare qu’ils aillent à l’encontre de leurs impressions personnelles. S’abandonner n’est pas facile, mais ils y tendent de tout leur cœur.

Le sourire de Marie

Le mois d’octobre est le mois du Rosaire. En regardant le sourire de Marie, prenons le temps de méditer les mystères du Rosaire.

TEXTE ET PHOTO PAR MARION PERRAUDIN

Cherchons le sourire de Marie,

A l’aurore de nos journées,

Pour oser un Oui nouveau,

A l’inattendu de Dieu

Le sourire de la Mère invite à l’abandon confiant en son Fils.

Cherchons le sourire de Marie,

Aux carrefours de nos rencontres,

Porteurs de la joie et de l’espérance,

Qui révèlent les merveilles du Seigneur

Le sourire de la Mère invite à ouvrir notre cœur

pour accueillir son Fils.

Cherchons le sourire de Marie,

Aux cœurs de nos silences intérieurs,

Pour transformer nos déserts,

En une oasis de prières

Le sourire de la Mère invite à un cœur à cœur avec son Fils.

Cherchons le sourire de Marie,

Aux moments des choix et des décisions,

Pour que sa lumière soit le guide,

Qui montre le chemin à suivre

Le sourire de la Mère invite à écouter et à vivre

de la Parole de son Fils.

Cherchons le sourire de Marie,

Aux chemins de la vie,

Lorsque les pas sont difficiles,

Et que pèse le poids du fardeau,

Le sourire de la Mère invite à lever les yeux vers son Fils.

Cherchons le sourire de Marie,

Aux chemins de la foi,

Avançons avec confiance,

Vers Celui qui est notre espérance.

Le sourire de Marie invite à contempler son Fils

dans la lumière de la résurrection.

Synode: échos des réponses du diocèse de Sion

À PARTIR DE LA SYNTHÈSE DIOCÉSAINE ÉLABORÉE PAR L’ABBÉ PIERRE-YVES MAILLARD VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : CATH.CH

L’évêché de Sion a comptabilisé 270 retours de questionnaires, avec des réponses individuelles ou collectives, résultant de la réflexion d’institutions, groupements ecclésiaux. Même si la majorité des réponses émanaient des personnes engagées en Eglise, cela n’a pas empêché les remarques d’être critiques, mais dans un esprit constructif.

Le premier point qui ressort, c’est la grande attente d’une Eglise de proximité, ouverte, accueillante, simple, à l’écoute et en dialogue avec toute personne, sans discrimination. Cela rejoint les options pastorales fortes du pape François : l’attention aux pauvres, aux exclus et aux migrants, l’accueil des personnes en situation «irrégulière», la protection de l’environnement et la sauvegarde de la création, la reconnaissance de tous comme des frères et des sœurs.

Les obstacles ou les difficultés sont aussi relevés. Le langage et les rites de l’Eglise sont incompréhensibles pour beaucoup, même pour les personnes pratiquantes. La question des abus décrédibilise fortement l’institution ecclésiale. Le fonctionnement parfois trop hiérarchique, autoritaire, clérical de l’Eglise, est aussi mentionné.

J’ai eu la chance de participer à la journée synodale du 30 mai à Einsiedeln, comme déléguée du diocèse de Sion. Les réflexions de cette journée ont abouti à une synthèse suisse qui sera envoyée à Rome. Les mentalités suisses romandes et alémaniques sont très différentes. Nous les Romands sommes plus consensuels et moins revendicatifs. Un des points forts relevé est la prise de conscience de l’importance du baptême. De là découle la participation de tous à la mission : nous sommes tous coresponsables, chacun selon son charisme et sa vocation propre.

L’important ce sont les petits pas qui sont accomplis. Pour transformer notre Eglise, il en faut, de l’audace, du courage, de la conviction. Les récentes nominations de notre pape François en sont la preuve : il a nommé une religieuse secrétaire du dicastère pour le développement humain intégral ; trois femmes sont membres de la commission des évêques, commission chargée d’étudier les dossiers de nomination des évêques ; les vingt cardinaux nommés récemment ont des positions théologiques proches de celles du Pape.

Personne ne peut imaginer quelles seront les conclusions du synode qui se tiendra à Rome en 2023. Mais chacun est invité à garder confiance et à commencer à faire ces petits pas qui le mèneront là où l’Esprit Saint nous réserve quelques surprises.

Le rapport final suisse est disponible: https://www.eveques.ch/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/220712-CH-rapport-synodal_f.pdf

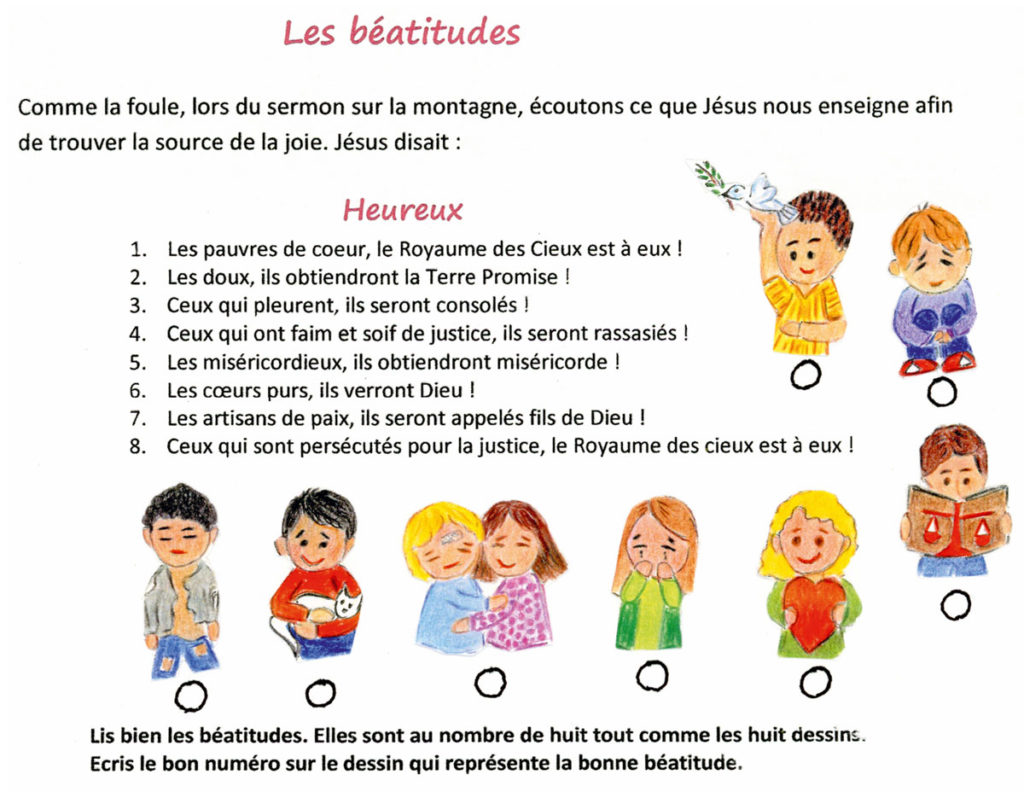

Jeux, jeunes et humour – octobre 2022

Par Marie-Claude Follonier

Question jeune

Pourquoi prier Marie en octobre ?

En 1883, le pape Léon XIII décrète que le mois d’octobre serait celui de « la Sainte Reine du Rosaire », en mémoire de Notre-Dame du Rosaire, fêtée le 7 octobre. Les dominicains organisent un pèlerinage à Lourdes où l’on prie le rosaire, c’est-à-dire 150 « Je vous salue Marie » répartis en 15×10 mystères qui reprennent les grandes étapes de la vie du Christ : mystères joyeux (Annonciation, Visitation, Nativité, Présentation de Jésus au temple et recouvrement) priés le lundi et le samedi ; douloureux (agonie de Jésus, flagellation, couronnement d’épines, portement de la croix, crucifixion et mort) priés le mardi et le vendredi et les mystères glorieux (Résurrection, Ascension, Pentecôte, Assomption et couronnement de Marie). A cela s’ajoutent les mystères lumineux instaurés par Jean-Paul II (Baptême de Jésus, noces de Cana, prédication, Transfiguration, Eucharistie).

par Pascal Ortelli

Humour

M. le Curé avait pris en charge un enfant qui connaissait des difficultés au niveau de l’orthographe. Il lui proposait des dictées et ainsi le petit faisait de réels progrès à la grande satisfaction des parents. Un jour, l’enfant lui apporta un billet de la part de ses parents qui disait qu’en récompense, ils lui offriraient un coq à Noël. Noël passa et rien ne vint. Le curé interrogea le petit pour savoir ce qu’il en était du cadeau promis. Celui-ci répondit : « Ah oui, M. le Curé. Mon papa m’a dit de vous dire que le coq va mieux ! »

par Calixte Dubosson

Messe de rentrée des enseignants chrétiens

Depuis quelques années déjà, sous l’impulsion de Laetitia Willommet, présidente du CoCom de Charrat, un petit groupe d’enseignants se réunit les veilles de rentrée scolaire à l’église de Charrat pour confier au Seigneur la nouvelle année scolaire.