En entrant dans les vieilles granges de chez nous, la première chose qui frappe le regard, c’est l’échelle ! Incontournable, elle relie le plancher à l’étage supérieur là où une grande partie du foin sec était stocké…

Transmettre le sens de l’effort

PAR BÉNÉDICTE DROUIN-JOLLÈS | PHOTO : PXHERE

Quelle chance d’habiter un pays de montagnes pour des parents… A l’heure des écrans dont nous avons tous du mal à nous défaire, elles sont une école de vie, d’émerveillement et de formation du caractère. Leur ascension facilite l’acquisition du sens de l’effort inégalement réparti dans une fratrie et pourtant si précieux à tous les âges de la vie quand viennent les inévitables contrariétés. Le sens de l’effort est l’une des vertus les plus difficiles à développer dans nos sociétés occidentalisées repues où tout arrive en abondance et trop vite, laissant souvent une impression de vide ou de tristesse. A pied en montagne, tout paysage se mérite et toute ascension amène son lot de récompenses.

Long et subtil travail parental

Arrêtons de rêver, l’acquisition du courage, l’entraînement de la volonté ne sont jamais innés, ils résultent d’un long et subtil travail parental pour entraîner, encourager, demander sans lasser, exiger sans décourager. Le tout sans négliger de remercier, de récompenser si nécessaire et de féliciter haut et fort… Si nous pouvions apercevoir le besoin de valorisation d’un jeune… il est abyssal. Ces attentions rechargent les batteries qui faiblissent pour surmonter de futurs défis. Le pape François aime interpeller les jeunes sur leurs désirs et leur courage : « Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour « végéter », pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un canapé qui nous endorme ; au contraire, nous sommes venus pour autre chose, pour laisser une empreinte. […] », disait-il aux JMJ de Cracovie en 2016. Il n’oubliait pas alors les parents… « Sûrement que pour beaucoup il est plus facile et avantageux d’avoir des jeunes étourdis et abrutis qui confondent le bonheur avec un canapé ; pour beaucoup, c’est plus convenable que d’avoir des jeunes éveillés, désireux de répondre, au rêve de Dieu et à toutes les aspirations du cœur. […] »

Et si nous profitions de cet été pour réveiller et stimuler ceux qui ont besoin de bouger et de s’émerveiller ?

S’émerveiller des petites choses…

Le leitmotiv ainsi que le fil conducteur de ce petit texte tente de nous ouvrir le cœur et l’esprit aux beautés que le créateur met à notre disposition.

Chemin de croix, Paul Monnier… église Sainte-Thérèse de Noës

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

L’église Sainte-Thérèse de Noës, construite dans les années 1930, fait partie des trésors du renouveau de l’art sacré en Suisse romande. La profusion des œuvres qui l’ornent compte notamment un chemin de croix de Paul Monnier d’une grande richesse symbolique.

La douzième station, la crucifixion, est composée comme un triptyque.

La partie à notre gauche représente les soldats tirant au sort celui qui recevra la tunique du Christ. L’un d’eux tourne ostensiblement le dos aux condamnés à mort. Les trois soldats semblent partager un moment entre collègues au terme d’une journée de travail, sans porter le moindre intérêt au drame qui est en train de se jouer.

Si les deux hommes de la partie de droite regardent en direction des crucifiés, ils ne sont pas dans la compassion. Tout dans leur maintien dit le mépris et la moquerie. On les entendrait presque inviter Jésus à descendre de la croix.

Ces deux parties sur fond sombre mettent en évidence les deux attitudes de la majorité des foules au moment de la Passion du Christ : l’indifférence et le rejet.

Au centre, le ciel semble plus clair. Jésus apparaît étonnamment paisible, rappelant les Christ endormis représentés en Orient. La femme aux longs cheveux évoque peut-être la femme pécheresse qui mouillait les pieds de Jésus avec ses larmes et les essuyait avec ses cheveux (Lc 7, 36 ; 8, 3). Elle symbolise surtout ceux qui ont rencontré Jésus, qui savent ce qu’il a changé dans leur vie et qui l’ont suivi jusqu’au bout. La religieuse à la droite de la croix pourrait être sainte Thérèse de Lisieux. Elle est la sainte patronne de cette église et cette pratique était courante dans l’iconographie religieuse.

A l’arrière-plan, on reconnaît les deux malfrats crucifiés avec Jésus. Celui à notre droite a le visage tourné vers l’obscurité alors que celui qui est à notre gauche est entouré de clarté.

Nous passons tous, au cours de notre vie, par les attitudes des différents personnages : la foi, l’indifférence à la souffrance, le mépris et le rejet… Cette station du chemin de croix nous rappelle que rien n’est joué jusqu’à la dernière seconde, et qu’il nous est jusqu’au bout possible de choisir le Christ (Lc 23, 45).

La seule force ascendante, c’est Dieu…

Simone Weil est une philosophe humaniste, née à Paris en 1909 et morte à Ashford, en Angleterre en 1943. Née dans une famille alsacienne d’origine juive et agnostique, elle se convertit à partir de 1936 à ce qu’elle nomme l’« amour du Christ », et ne cesse d’approfondir sa quête de la spiritualité chrétienne. Bien qu’elle n’ait jamais adhéré par le baptême au catholicisme, elle se considérait, et est aujourd’hui reconnue comme une mystique chrétienne.

Le Credo et la liberté

Il est l’homme du dialogue interreligieux. L’ancien conseiller fédéral, Pascal Couchepin, se penche sur la perception qu’ont les Suisses de la religion, les perspectives du christianisme dans une société sécularisée et sur ses convictions personnelles.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Durant toute votre législature vous avez un peu été l’apôtre du dialogue interreligieux…

Apôtre est un grand terme ! J’ai surtout souhaité avoir un contact avec les diverses confessions présentes en Suisse. J’ai aussi organisé des rencontres systématiques avec les représentants des protestants, des catholiques chrétiens, des catholiques romains, des musulmans et des juifs. J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer ces personnes et l’atmosphère était irénique, pour employer un terme à connotation religieuse.

Est-ce plus facile de mettre autour d’une table un chrétien, un israélite et un musulman ou un UDC, un PLR et un PS ?

Tout est possible dans le domaine politique dès l’instant où, partageant des valeurs démocratiques communes, le compromis est nécessaire car personne n’a la totalité du pouvoir. Dans le domaine religieux le dialogue vise d’abord une meilleure connaissance mutuelle et pourquoi pas, la mise en valeur de ce qui est commun.

Le PDC valaisan a perdu quelques plumes aux dernières élections. Une punition divine ?

Je pense que ce n’était pas une grâce divine qu’il ait la majorité. Ce n’est donc pas une punition divine qu’il la perde.

On entend parfois qu’on entre en politique comme on entre en religion. Une affirmation fondée selon vous ?

Non, c’est méprisant pour la religion. Le choix politique est souvent motivé par les opportunités, le hasard et la tradition familiale. Il est aussi le fruit d’une réflexion, de l’expérience et de l’exercice de la vie politique. Par conséquent, ne faisons pas de rapprochement entre le choix des deux.

Aujourd’hui, dans une Suisse sécularisée, le christianisme a-t-il encore une quelconque perspective ?

Que veut dire perspective pour une religion ? Le christianisme existe, il porte des convictions et annonce quelqu’un. Il a donc de toute façon une relevance. Peut-être pour moins de gens qu’autrefois, mais je n’en suis même pas certain. Les valeurs évangéliques ne sont pas moins répandues aujourd’hui qu’il y a cinquante ans.

Comment percevez-vous la situation religieuse en Suisse ?

Je crois qu’il y a une grande différence entre la Suisse allemande et la Romandie. La première est empreinte des principes de la démocratie directe. C’est une Eglise synodale avec tous les risques de conflits que cela comporte. Par contre, en Suisse romande, elle est plus traditionnelle, avec néanmoins un apport important de la culture démocratique suisse. L’attitude à l’égard du Pape est, par exemple, très différente entre la Suisse et la France. En France les prêtres le citent un peu comme les politiciens français font constamment référence au président de la République, tandis qu’en Suisse, le Pape doit rester dans ses attributions.

Quelle est selon vous la contribution la plus importante du christianisme à l’humanité ?

Le christianisme a un message qui ne dépend pas des circonstances. Il a imprégné notre culture avec d’autres apports. Sans le christianisme et les Lumières, le respect de chaque être humain ne serait pas aussi central dans notre culture.

Est-ce que vous vous considérez comme croyant ?

Je suis catholique et j’adhère à ce que dit le Credo.

Qu’est-ce qui fonde votre foi ?

L’expérience personnelle, l’étude et la réflexion. Mais bien sûr, la foi évolue au cours de la vie.

Votre foi a donc évolué ?

Avoir la foi ce n’est pas la gare d’arrivée mais celle de départ. On ne connaît ni le trajet ni l’horaire. Il faut donc s’adapter, faire des découvertes. Au fond, cela rend la vie plus intéressante !

Dernière question piège. Si on vous donne à choisir entre un Diable rouge ou un Plan-de-Dieu, que prendriez-vous (Un Syrah genevois et un Côtes-du-Rhône, ndlr) ?

Je suis œcuménique aussi dans ce domaine-là.

Biographie express

Pascal Roger Couchepin est né le 5 avril 1942 à Martigny. Il étudie le droit à l’Université de Lausanne et obtient sa licence en 1966. Il passe le brevet d’avocat en 1968 avant de prendre la tête d’une étude à Martigny.

1968 : élu au Conseil communal de Martigny pour le Parti libéral-radical (PLR).

1976 : vice-président de cette même ville.

1979 : élu au Conseil national.

1984 à 1998 : président de la ville de Martigny.

1998 : élu par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral.

1998 à 2002 : direction du Département fédéral de l’économie.

2002 et 2007 : occupe le poste de vice-président de la Confédération.

2003 à 2009 : dirige le Département fédéral de l’intérieur.

2003 et 2008 : président de la Confédération.

La théologie en ateliers

PAR CHANTAL SALAMIN

PHOTOS : DR

L’AOT ?… une sacrée aventure à vivre ! L’ayant vécue moi-même de l’intérieur, c’est avec d’autant plus de force que je vous invite à vous poser la question de votre participation à la prochaine volée. Les Ateliers œcuméniques de théologie (AOT) proposent une formation théologique de qualité sur deux ans pour toute personne quelles que soient sa formation de base et sa confession. Une seule condition : être motivé.

Un thème qui questionne

Le prochain parcours aura lieu de septembre 2021 à juin 2023 à Genève sur le thème « Dieu aujourd’hui ? Entre incertitudes et confiance ». Chaque semaine des cours donnés par des tandems multiconfessionnels de théologiens, chaque mois des rencontres en petits groupes autour d’un enseignant pour se questionner. Et quelques samedis pour nouer des amitiés et célébrer ensemble.

Une nouvelle fois, le thème est choisi pour provoquer le questionnement qui fait avancer : Le temps de Dieu n’est-il pas très différent du temps humain ? Et comment penser, agir, vivre dans notre monde, alors que les changements climatiques nous rattrapent ? que la cause des femmes et des minorités piétine ? que la crise sanitaire nous inquiète ? Est-il encore possible de croire en Dieu ?

Une sacrée aventure humaine

La dimension humaine, fraternelle et œcuménique de cette formation est essentielle. Au fil des rencontres dans les groupes, en questionnant notre foi, nous apprenons à nous connaître. Les différences de confessions partagées sur les mêmes questions ainsi que la participation autant à la messe qu’au culte ensemble nous enrichissent.

Au milieu de la première année, l’occasion nous est donnée de revoir notre vie à la lumière de notre foi et de partager cette expérience aux autres. Accueillir nos vies dans la foi, des vies faites de blessures et de joies, de doutes et de confiance… ce sont des cadeaux inestimables, des moments indescriptibles, surtout quand des récits se rejoignent, s’auto-éclairent et nous rapprochent les uns des autres.

Alors convaincu ? Plus d’informations et inscriptions sur le site de l’AOT aotge.ch

Pour pouvoir voir toutes les vidéos en lien avec l’article, cliquez sur l’icône liste en haut à droite de la vidéo.

Survol historique

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

Depuis 1738 – avec la bulle In eminenti de Clément XII – à 1983 – date de la Declaratio de associationibus massonicis, de la Congrégation pour la doctrine de la foi 2, on compte une trentaine de textes officiels du Saint-Siège condamnant l’appartenance de catholiques à la franc-maçonnerie. On y décèle trois axes quant à la critique du Saint-Siège à son égard : le secret, le complot et le relativisme.

L’hostilité entre la Rome catholique et la franc-maçonnerie culmine en 1884 avec l’encyclique de Léon XIII Humanum genus, y dénonçant le libéralisme, le relativisme, le comparatisme, le naturalisme, le laïcisme… tous menaçant la société chrétienne comme encore rêvée par le Pontife qui vivait reclus dans son Palais du Vatican après la fin des Etats pontificaux (1870) et la non-résolution de la Question romaine (quel statut donner à la ville de Rome en fin d’unification de la Péninsule italienne ?)…

Après Vatican II

A la suite du Concile Vatican II et de la demande du pape Paul VI, notamment aux Jésuites, de dialoguer avec l’athéisme et les autres doctrines autrefois pourfendues pour leur anticatholicisme, certains épiscopats demandent une révision de l’article du Code de droit canon 3, permettant à un laïc converti au catholicisme…de demeurer membre de sa loge !

Rome suffoque devant une telle ouverture et le cardinal Ratzinger, nouvellement nommé préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (1981), fait ajouter un article au nouveau Code de droit canon (1983) greffé sur le précédant mais… étrangement plus laconique : « Celui qui s’inscrit dans une association qui complote contre l’Eglise sera puni d’une juste peine ; celui qui promeut ou dirige une telle association sera puni d’interdit. » (Canon 1374)

Interconnaissance

On reconnaissait que l’excommunication était trop lourde comme peine, et que la franc-maçonnerie varie de pays en pays 4… Le dialogue et l’inter-rencontre, plutôt que le « duel des préjugés », a porté du fruit dans l’interconnaissance des deux entités… Un modus procedendi issu du Concile, justement…

1 Une présentation des rapports est consultable sous : http://expositions.bnf.fr/franc-maconnerie/arret/03-8.htm (consulté le 1er février 2021).

2 A ce jour le dernier document romain traitant de la question franc-maçonne.

3 Le premier Code de droit canon (1917) contient déjà un article excommuniant qui appartiendrait à l’Eglise et à la Franc-maçonnerie (canon 2335).

4 Il en fut de même pour les formes de communisme reconnues différentes entre Pologne, Viêtnam ou Amérique latine…

Chapeau l’artiste !

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), mai-juin 2021

La construction de la nouvelle église de Gland avance. Il est temps de réfléchir au mobilier liturgique. Le 9 février, un jury d’une dizaine de membres s’est réuni pour choisir parmi les créations de plusieurs artistes celle qui correspondra le mieux à la nouvelle construction. Alain Dumas a remporté le concours: la nouvelle église de Gland accueillera ses œuvres.

PHOTOS : BRIGITTE BESSET ET CHRISTINE POUPON

Retour sur les mois ayant précédé la séance du jury

Par Brigitte Besset

C’est le 7 juillet 2020 que la commission liturgique décide d’organiser un concours pour le mobilier liturgique

de la future église. Des recherches sont effectuées et le 8 octobre 2020,

la commission retient quatre noms : Christian Bregnard, Alain Dumas, Jean-

François Ferraton et Thérèse Nègre Van Dessel.

Un chemin de réflexion pour le mobilier liturgique est écrit par la Commission liturgique en étroite collaboration avec Jean-Marie Duthilleul. Architecte et enseignant en architecture liturgique à Paris, il nous dévoile de nombreuses richesses et nous aide à cheminer dans nos réflexions quant à l’aménagement de la future église.

Fin novembre, un dossier complet est constitué : il comprend notamment un chemin de réflexion, un cahier des charges, des éléments techniques et un budget. Il est envoyé aux quatre artistes avec la demande de déposer leurs projets au plus tard pour le 31 janvier 2021 minuit.

Mardi 9 février 2021, après avoir reçu les quatre projets, les membres du jury se réunissent pour arrêter leur choix. Ils relèvent « la qualité et un beau travail général de tous les artistes, la diversité des projets et la bonne symbolique de ceux-ci, la bonne intégration des objets proposés dans l’architecture de l’église ». Nous dévoilerons les œuvres de l’artiste gagnant dans un prochain numéro de L’Essentiel.

Faites fructifier vos talents

Un don à faire fructifier, de la beauté à offrir, un échange de générosité: chacune et chacun de nous a reçu un don et peut se faire une joie de le partager.

Vous aimez peindre, écrire des icônes, coudre, faire du tricot, confectionner des bougies, faire de la poterie, etc.

La confection de magnifiques gâteaux ou de succulents biscuits n’a plus de secrets pour vous.

Vous pouvez offrir à la communauté de Gland une de vos œuvres pour qu’elle soit mise en vente au profit de la nouvelle église. La somme récoltée grâce à la beauté de vos créations servira à rémunérer l’artiste qui va réaliser le mobilier liturgique de la nouvelle église. Une exposition-vente aura lieu vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 novembre dans la grande salle de La Colombière à Nyon.

Pour tout renseignement et proposition de dons :

Isabelle Pepe : 079 603 82 38, isabelle.pepe@gmx.net – Françoise Merlo : 079 374 32 35, fr.merlo@bluewin.ch

Une expérience d’Eglise

Par Sœur Marie-Brigitte Seeholzer, ursuline de Fribourg

Mardi 9 février, par un matin froid et gris, je quitte Fribourg pour Nyon. De belles rencontres et une grande tâche m’attendent: choisir avec un jury ad hoc le mobilier liturgique de la future église de Gland. Au sortir du tunnel après Palézieux : l’émerveillement ! Les vignes, le Léman et un ciel bleu ! J’ai l’impression d’être passée de l’hiver au printemps en quelques minutes.

L’abbé Dunand m’accueille à la gare à Nyon. Nous nous rendons à la salle paroissiale pour le dîner, puis visitons le chantier de l’église à Gland. L’architecte nous fait l’honneur d’une visite commentée; dans quelques jours, la charpente sera posée. J’admire le travail déjà fait, j’imagine ce qui doit encore se faire. Ce sera beau, accueillant, priant, lumineux, me dis-je intérieurement.

Passer de l’hiver à la lumière

Puis commence la séance du jury. Nous découvrons quatre projets de mobilier liturgique. Je suis perplexe : comment allons-nous choisir ? Tout est fort bien présenté. Chaque projet a son originalité ; mais laquelle sera le plus en harmonie avec les critères liturgiques et la future église ? L’observation, la réflexion et les échanges nous font retenir deux projets avant le choix final.

Le travail et le cheminement du jury ressemblaient finalement à mon voyage du matin : passer de l’hiver au printemps, de la complexité et des questionnements à la clarté. Toutes proportions gardées, c’est ce que la liturgie nous fait vivre à Pâques : passer de l’obscurité à la lumière, de la mort à la vie, du Vendredi-Saint au dimanche de la Résurrection. La nouvelle église de Gland permettra à la communauté paroissiale, aux visiteurs et aux chercheurs d’absolu de vivre ce même passage ! Merci à toutes et tous pour cette expérience de vie ecclésiale !

Etre membre du jury

Par Brigitte Besset

Je suis très reconnaissante pour ce que j’ai pu vivre en cette journée du 9 février. Faire partie d’une commission de liturgie en vue de la construction d’une nouvelle église est un évènement si rare que c’est avec grand plaisir que j’ai accepté cet honneur.

Ce sont neuf personnes qui, ensemble, ont choisi l’un des quatre artistes ayant participé au concours pour le mobilier liturgique de la future église. Des membres très différents de par leur histoire et de par leur fonction et venant de divers horizons.

Durant ces moments forts, j’ai apprécié les échanges, l’écoute, et le respect mutuel qui nous ont permis de parvenir petit à petit à un consensus et à un choix unanime. Arriver à l’unité dans la diversité me montre bien que nous n’étions pas seuls au sein

de cette petite équipe. C’est le signe que l’Esprit Saint a soufflé et qu’il a fait son œuvre en nous. Ce qui a permis ce résultat.

Etre un des artistes qui a tenté le concours

Par Alain Dumas, de Manson (France)

En novembre 2020, la découverte de ce projet a stimulé en moi le processus de création. J’aime travailler sur commande, en écho à l’architecture et en dialogue avec les communautés paroissiales ou religieuses. J’ai consacré deux mois à cette étude, et ce fut un temps dynamique malgré la tension due à la mise en concurrence. J’ai réalisé deux études, ce qui m’a permis de laisser libre cours à ma créativité tout en prenant en compte les souhaits du cahier des charges transmis par le règlement du concours. Lorsque j’ai appris que c’était une de mes propositions qui avait été retenue, j’ai ressenti une joie très profonde.

S’ouvre maintenant une étape nouvelle pour moi, une étape d’écoute et de déplacement intérieur: m’ajuster aux orientations choisies par la commission liturgique en poursuivant mon travail de recherche. En cette fête de l’Annonciation, je confie ce beau projet à Marie et remercie la communauté de Gland et la paroisse de Nyon pour la confiance qu’elles m’accordent.

Culture moderne et culture chrétienne

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur des Deux-Rives (VS), mai – mi-juin 2021

TEXTE ET PHOTO PAR RÉMY DELALAY

La culture européenne est indéniablement imprégnée par le christianisme qui a façonné la notion de personne, le respect qui est dû à chaque être humain au nom de son inaltérable dignité qu’aucune épreuve ne peut briser. Transmettre la culture, c’est aussi l’enseignement du fait religieux. Mais alors qu’il ne viendrait à la pensée de personne de nier l’influence de l’hindouisme en Inde, de l’animisme en Afrique, de l’islam au Moyen Orient, associer christianisme et culture fait parfois naître chez nous toutes sortes de suspicions et de cabales. Cela freine malheureusement sa transmission et appauvrit les jeunes générations qui en ont tant besoin, car la culture chrétienne leur permet de s’interroger sur Dieu, l’Homme, la vie, la mort, le bien et le mal, ainsi que sur les autres grandes questions que l’Homme se pose de tout temps ; elle leur donne également des connaissances élémentaires pour mieux comprendre notre héritage chrétien : patrimoine religieux, monuments, icônes, peintures, sculptures… La disparition de la culture chrétienne signifierait l’affaiblissement de la culture générale. De plus, dans un monde où l’immédiateté devient une « règle de vie », la culture religieuse, qui ouvre au temps long en enjambant allègrement les siècles, est indispensable, surtout pour les jeunes esprits qui cherchent les repères qui les aideront à construire solidement leur

avenir.

Notre époque a créé un monde virtuel et toute une manière de vivre dans l’image avec les conséquences sociales qui en découlent. Voilà notre culture moderne, nous en sommes tous responsables pour nous et pour la génération qui vient. Comment vivre dans cette culture ? C’est la question cruciale aujourd’hui. Notre manière de vivre doit sanctifier cette culture et y semer les vertus chrétiennes, alors la grâce agira et celle-ci deviendra une culture christianisée, source de bonheur et de paix pour notre société moderne comme elle l’a été dans les siècles passés.

Messe d’envoi des auxiliaires de l’eucharistie

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), mai-juin 2021

Les auxiliaires de l’eucharistie de la communauté de la Colombière ont vécu une messe d’envoi en mission à l’église Notre-Dame samedi 27 mars. L’occasion de prendre conscience qu’apporter la communion aux personnes âgées, isolées ou malades est une responsabilité, un honneur et une joie.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET | PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Ils étaient vingt à avoir répondu à l’invitation du Conseil de communauté de la Colombière pour vivre une messe d’envoi en mission à l’église Notre-Dame de Nyon samedi 27 mars, veille des Rameaux. Une messe présidée par l’abbé Jean Geng. Chevilles ouvrières de cet événement, Anne de Tréverret, nouvelle présidente du Conseil de communauté, et Danilo de Simone, membre. Un temps pour rappeler à chacun qu’apporter la communion à domicile, dans un EMS ou à l’hôpital est à la fois un service et une mission.

Un trait d’union

« Les auxiliaires de l’eucharistie sont au service de nos frères et sœurs les plus vulnérables et âgés », a souligné en ouverture Olivier Minniti, membre du Conseil de communauté, après l’accueil par Anne de Tréverret. « Le Christ nous appelle, nous accueille, nous nourrit de sa Parole et de son Pain de Vie et nous envoie dans le monde ». Car « nous sommes toutes et tous des membres du corps mystique du Christ ». Ainsi, « nos frères et nos sœurs malades, âgés, vulnérables font réellement partie de notre communauté ». Et la communion vécue à la messe « ne peut prendre son sens que dans l’intégration de tous ».

Apporter la communion à domicile est indissociable de la célébration de l’eucharistie : « Vous êtes le trait d’union entre la messe paroissiale et les membres dispersés de notre communauté. Vous êtes l’image même de ce lien que le Christ a tissé avec nous. Vous le prolongez en allant visiter nos frères et sœurs malades ; en partageant avec eux la Parole de Dieu qui vient nourrir nos cœurs et le Pain de Vie qui vient nous renforcer ». Enfin, à travers l’action des auxiliaires de l’eucharistie, le Christ « peut se manifester dans notre monde » et « le Royaume de Dieu peut s’accomplir ici même et dès aujourd’hui ».

Dans son homélie, l’abbé Jean Geng a rappelé qu’apporter la communion est « une responsabilité : l’évêque me fait confiance et la communauté paroissiale m’envoie comme auxiliaire de l’eucharistie » ; un honneur, car « le Seigneur laisse son Corps dans mes mains, il vient chez nous prendre son repas avec nous » ; « une joie: nous nous approchons du Seigneur, il nous parle, il nous nourrit de sa Parole et de son Corps. Le repas de l’eucharistie rassemble tous les amis de Jésus ». Ainsi, « ouvrons nos cœurs pour accueillir le Corps du Christ dans nos mains afin de nourrir ceux qui ont faim ».

Confiance et charité

Trois auxiliaires ont ensuite témoigné de leur expérience. Alessandra Cibrario a d’abord rappelé avec émotion l’importance, dans sa décision de suivre le cours de préparation d’une journée, de l’appel d’un paroissien qu’elle accompagne aujourd’hui : « J’ai pu suivre ce cours sans prétériter ma famille, et j’y ai vu la volonté de Dieu. Aujourd’hui j’ai une joie immense à me sentir la servante du Seigneur qui m’emmène chez qui il veut aller, ceux qui ont besoin de lui ».

Pour Liliane Blanchard, « apporter la communion à quelqu’un qui ne peut se déplacer est un acte de confiance et de pleine charité. Confiance de la paroisse puisque l’on vous connaît, que vous êtes déjà envoyé pour vous former » ; et de l’évêque qui vous délivre un mandat. La confiance est aussi « ce qui vous fait ouvrir la porte par la personne à qui vous apportez l’eucharistie ou vous permet d’entrer dans sa chambre d’hôpital ou de résidence ». Au moment d’entrer, Liliane fait cette demande, que lui a confiée un pasteur : « Seigneur, passe le premier ». Enfin, « lorsque nous apportons le Corps du Christ, nous ‘portons’ Dieu contre nous. Mais combien nous nous sentons aussi… portés ! ».

Un fois chez la personne, Liliane allume une bougie et dépose la Parole à proximité de la custode qu’elle ouvre. Elle transmet la Parole au nom de la communauté qui vient de l’écouter à l’église, créant une atmosphère de proximité fraternelle. La communion se fait en silence, suivie d’un « Je vous salue Marie » et d’un échange informel. « Une expérience qui point ne se dit… mais qui se vit. »

Des instants de grâce

A 76 ans, Malou Cherpillod a derrière elle une vie de service comme aide hospitalière, puis pour Pro Infirmis et dans le service d’aumônerie de l’hôpital de Nyon. Ces différents engagements ont permis de belles rencontres et des moments très intenses qui ont développé son sens de l’écoute. Aujourd’hui, Malou offre des temps de prière « toujours dans le respect et le souhait » des personnes visitées. « Leur apporter la communion dans ces moments difficiles fut vraiment vécu comme des instants de grâce. »

Car là « personne ne triche, les malades sont vrais et Jésus vient les rencontrer dans leur maladie, leur fatigue, leur réalité. Il vient et se fait petit dans le creux de leurs mains. Ce si grand cadeau là, dans leurs mains ! ». L’auxiliaire est appelé à « être vrai », à « oser parler de la miséricorde infinie d’un Dieu qui nous aime, de cet amour infini qui nous accompagne

et qui nous dit : ‘Ne crains pas… Je suis

là’ ». Responsable pour la région du Mouvement chrétien des retraités, Malou donne la communion aux membres qui ne peuvent plus se déplacer, faisant ainsi

le lien avec la communauté et avec les prêtres s’ils le demandent. C’est pour elle « un honneur, une responsabilité et une très grande joie ».

Custodes offertes

Après la communion, le prêtre a béni chacun en lui remettant une custode : « Que le Seigneur vous bénisse, lui que vous allez servir en allant partager le Pain de Vie ». A suivi un temps de questions durant lequel il a rappelé en quelques mots les étapes qui jalonnent une visite, mais « l’essentiel est d’être vrai et simple ». Il a enfin proposé trois livrets pour les auxiliaires désireux d’approfondir le sens de leur mission.

Vous ne pouvez pas vous rendre à l’église ? Vous souhaitez recevoir la communion à domicile ? Vous connaissez des personnes âgées ou malades qui souhaitent recevoir la communion ? Vous pouvez prendre contact avec un auxiliaire de l’eucharistie. Vous trouverez leurs coordonnées et leurs disponibilités sous la communauté de la Colombière sur le site internet de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte ainsi qu’au fond de l’église.

Intéressé à devenir auxiliaire de l’eucharistie ? Il vous suffit de contacter la cure de Nyon au 022 365 45 80. Site internet : www.catho-nyon.ch. On vous indiquera les prochaines possibilités de vous former (un samedi).

Les cours d’éthique et de culture religieuse: un enseignement multiculturel

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteurs Monthey et Haut-Lac (VS), mai 2021

Les cours d’ECR, éthique et culture religieuse, sont donnés par des laïcs dans les écoles primaires. Ils ont pour but l’enseignement de valeurs universelles et la découverte des religions du monde. Astrid Amaya Voirol est intervenante en ECR à l’école primaire de Vouvry dans les classes de 6H et 8H: «Si dans mes cours je parviens à transmettre aux enfants la valeur du respect des autres, de soi-même et des différences, j’ai atteint mon but», confie-t-elle.

PAR YASMINA POT | PHOTO : DR

Dans le cours d’éthique et de culture religieuse donné aux enfants de l’école primaire de Vouvry, on leur présente les grandes religions existant dans le monde : le christianisme, l’islam, le judaïsme, le bouddhisme, l’hindouisme. On y parle aussi de l’agnosticisme et de l’athéisme. Par le biais de récits, on y aborde les questions existentielles. «Le but du cours est d’apporter

aux enfants les connaissances qui vont leur permettre de se forger leur propre opinion», explique Astrid.

Textes sacrés, personnages et actualité

La Suisse ayant une tradition chrétienne, on fait découvrir aux enfants les textes judéo-chrétiens ; on leur parle de Jésus et de son enseignement. Comme l’explique Astrid, il y a des textes qui suscitent chez les enfants un intérêt particulier comme le texte fondateur des Dix Commandements dictés à Moïse, au sujet duquel ils posent de nombreuses questions. «Afin de placer ces textes dans un contexte actuel et pour illustrer les messages qu’ils portent, on aborde les diverses religions par la découverte de personnages de l’époque moderne: l’abbé Pierre, frère Roger, Ghandi ou encore Martin Luther King. Ce dernier par exemple nous a permis d’avoir avec les enfants une discussion privilégiée sur la question de la discrimination raciale, dont ils avaient envie de parler.»

Connaître les autres pour mieux les comprendre

«Les messages transmis en cours s’adressent à tous les enfants, qu’ils soient croyants, agnostiques ou athées. Il s’agit pour moi de leur montrer qu’il n’y a pas de « juste ou de faux » dans les croyances; je ne dévoile d’ailleurs pas ma propre religion. Cela donne aux enfants la liberté de poser des questions, de choisir de s’exprimer ou non. L’idée est de leur permettre de découvrir les autres et ainsi de mieux les comprendre»,

souligne Astrid.

Un moment de partage entre les enfants

Astrid remarque que les cours d’ECR sont un véritable moment d’échange. «Les enfants sont heureux de partager leurs propres expériences comme lorsqu’un servant de messe a spontanément expliqué la tâche qu’il accomplit pendant la célébration religieuse; ou lorsqu’une enfant a présenté à la classe son Coran, dans une édition pour enfants. Ils ont aussi du plaisir à voir l’intérêt manifesté par leurs camarades à l’égard de leur propre culture, comme lorsque nous étions en train d’étudier l’architecture sacrée et que des photos de beaux monuments religieux ont suscité dans la classe des exclamations d’admiration.»

Etre à l’écoute

«Je prends énormément de plaisir à enseigner cette branche: le contact avec ces jeunes est pour moi comme une bouffée d’air frais. C’est un sujet où il faut être ouvert et particulièrement à l’écoute; le fait de pouvoir transmettre aux enfants des valeurs universelles est en quelque sorte une manière de donner de l’amour», conclut Astrid avec enthousiasme.

Veiller en peinture et en poésie

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), mai-juin 2021

La troisième veillée « Saveurs de Dieu », animée par Catherine Menoud jeudi 11 février à l’église de la Colombière à Nyon et retransmise sur YouTube, a permis à chacun d’entrer dans la prière par le biais de la peinture et de la poésie. Une soirée riche d’impulsions.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

PHOTOS : CATHERINE MENOUD

On aurait aimé admirer les aquarelles de Catherine Menoud disposées avec soin autour de l’autel de la Colombière et se laisser porter par la poésie de ses propos, échanger avec elle, la remercier pour tant de beauté. Pandémie oblige, chacun s’est installé devant son écran le 11 février pour vivre la troisième veillée « Saveurs de Dieu » intitulée « Quand la peinture devient prière ». Un authentique voyage intérieur soutenu par des œuvres belles, sobres et pleines de sens.

Pour Louis Evely, « quand on vit d’amour, de beauté, de vérité et de prière, on vit de Dieu même si on ne le nomme pas ». Notre Dieu se laisse découvrir et approcher par la peinture et la poésie, il se dit à travers la beauté. Catherine Menoud, assistante pastorale dans l’Unité pastorale des Rives de l’Aire, à Genève, en fait l’expérience à travers son travail d’artiste-peintre. C’est cette expérience qu’elle a partagée avec les paroissiens de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte lors de cette veillée.

Eclats de beauté

« Dieu a déposé sa sensibilité créative dans les gènes de l’humain. Son désir de partager ses émotions est plein de beauté et rempli d’amour. J’en ai reçu un tout petit éclat. C’est alors qu’au fil du temps, avec la diversité des liens et à l’écoute de sa Parole, la peinture est devenue pour moi prière », a témoigné en ouverture Catherine Menoud, invitant chacun à la suivre dans cette aventure commencée dès l’enfance qui mêle « le goût et le don ».

Mots, musique et aquarelles se sont complétés tout au long de la soirée avec un fil rouge : les liens. « J’ai choisi de tirer les fils qui touchent aux liens, j’ai choisi d’enraciner quelques étapes de ce parcours dans la Parole de Dieu, inspirée par les ‘Exercices spirituels’ de saint Ignace » sur fond d’aquarelles. Car « la peinture est une poésie muette et la poésie une peinture parlante », dit le poète grec Simonide de Céos.

Catherine a commencé par un hymne aux oiseaux, si présents par leurs chants lors du premier confinement. Un temps où, en l’absence de célébrations, s’est posée la question du lien avec les paroissiens. Chargée de réfléchir à une carte pour faire signe, Catherine a imaginé un hymne aux oiseaux, représentés par la mésange, qu’elle a croquée dans des aquarelles lumineuses. « Vous les oiseaux, vous nous reliez à l’infini de la vie, de la beauté, de l’amour », s’est-elle exclamée.

Richesse des liens

La pandémie nous a maintenus à distance mais reliés. L’occasion de réfléchir aux liens qui nous ont construits, tissant chacun un bout de notre toile. Pour Catherine, c’est d’abord sa tante Canisia : « J’avais 8 ans lorsque j’ai fait ma confirmation. Environ dix ans plus tard, je me suis retrouvée semaine après semaine chez elle pour faire de la peinture ». Des temps de créativité et de partage : « Parfois nous peignions beaucoup et parlions peu, parfois nous parlions beaucoup et peignions peu ».

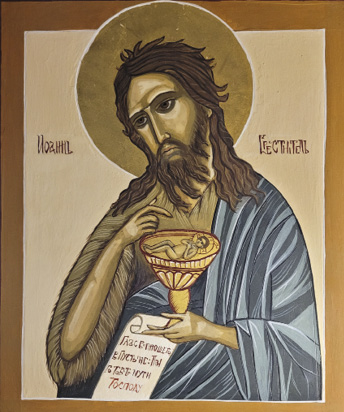

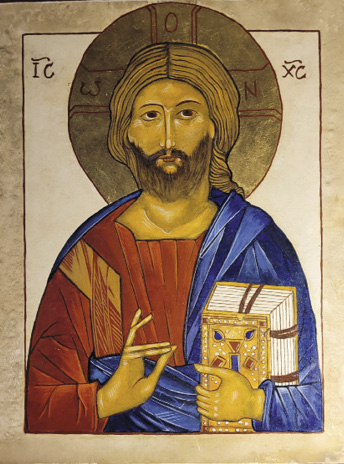

De fil en aiguille, la nièce et la tante suivent un cours d’écriture d’icônes et Catherine choisit l’image du Christ pantocrator, Parole qui porte la Parole « comme pour dire qu’elle est l’essence de notre foi ». Puis, à l’invitation d’une amie, Roselyne, Catherine vit un week-end sur le thème « Aquarelle et prière ». Un bout de chemin que résume ce passage de la Bible : « Le Royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde qu’un homme prend et plante dans son jardin. Elle pousse et devient comme un arbre et les oiseaux du ciel font leurs nids dans ses branches » (Luc 13, 18).

Reliés à la création

Reliés entre nous, nous sommes aussi reliés à la création. Car, écrit le poète François Cheng, « chaque expérience de beauté, si brève dans le temps, tout en transcendant le temps, nous restitue chaque fois la fraîcheur du matin du monde ». Pour Catherine, « toute expérience de beauté nous donne de vivre un moment de contemplation qui nous donne de goûter à Dieu », « un créatif original et ingénieux » qui contemple sa création : « Et Dieu vit que cela était bon » (Gn 1, 12). « Ne pouvant garder ce sentiment pour lui tout seul, il dépose sa sensibilité créative dans les gènes de l’humain. Nous en avons, j’en suis sûre, toutes et tous reçu un petit éclat, que ce soit dans un domaine ou dans un autre », a poursuivi l’animatrice.

« La peinture me permet d’exprimer ce qui m’anime et m’habite. Elle me connecte à la création et à ses créatures. Tous les sujets ouvrent à la contemplation, à l’émerveillement. » Et à la beauté de la lumière : « Je ne me lasse pas des effets de la lumière dans la nature, de la variété de ses couleurs et de ses ombres ». Car, lui disait un jour une moniale, « un tableau sans ombres ne révèle rien ».

Enracinés dans la Parole

Catherine participe à un nouveau stage d’écriture d’icônes, lors de la Semaine romande de musique et de liturgie à Saint-Maurice. Cette fois-ci, elle choisit la figure de Jean Baptiste : « J’ai toujours été fascinée par ce personnage plutôt original et saisissant de clairvoyance et d’humilité», «un passeur qui montre le chemin. Il est un facilitateur, il ouvre la voie. Mais pour cela il doit se dessaisir de sa mission. Elle ne lui appartient plus».

Catherine découvre alors les «Exercices spirituels» de saint Ignace de Loyola: «Ils mobilisent tous les sens. C’est une spiritualité de l’incarnation. Contempler le Christ dans sa vie, dans ses actes, dans son enseignement, dans ses liens, dans ses combats, sur son chemin de croix, … c’est trouver en soi, en l’autre, en les autres, l’empreinte de sa présence». Car «la foi est d’abord une expérience», celle d’un Dieu qui nous veut libres et désire «nous conduire à la fin pour laquelle nous sommes nés». Ignace l’avait compris, ayant expérimenté que «ce n’est pas l’abondance de la science qui rassasie et satisfait l’âme, mais c’est de goûter et de sentir les choses intérieurement ».

Catherine a ensuite convié les paroissiens à méditer l’épisode évangélique des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 15) par le biais de quatre aquarelles : étroitesse, accueil de l’Autre, Ecriture, ouverture.

Visages, don de vie

En 2018-2019, Catherine prend un temps sabbatique de quatre mois à Québec. Elle y vit les « Exercices spirituels » sur un mois avec des temps de méditation quotidiens consacrés à la marche, la découverte et la peinture. Ce qu’elle peint – des illustrations tirées de revues composant un poster et qui reflètent son état d’âme du moment – sont l’occasion de belles réflexions.

Pour conclure la veillée, des visages en réponse à notre quête : « Qui es-tu, Jésus ? ». Car « qui serions-nous sans le regard, sans les regards, seuls capables de nous envisager ? Seul l’amour envisage. Le visage de l’autre vérifie mon cœur ».

Successivement sont proposés à la méditation des paroissiens sept visages : visage du Christ arrêté, visage du Christ jugé, visage mouillé, visage voilé, visage du Christ crucifié, visages attristés, visage du Christ enfermé. Mais « à l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. […] c’est là qu’ils déposèrent Jésus » (Jn 19, 41-42). « Un vent d’espérance y soufflait déjà, comme une caresse à tout jamais fleurie de tendresse, d’amour et de fidélité », a commenté Catherine. Des visages de la Vierge, enfin, accompagnés du poème « La Vierge à midi » de Paul Claudel, pour dire la fidélité et ouvrir sur la face du Christ.

Merci à Catherine Menoud d’avoir feuilleté avec nous, le temps d’une soirée, son album de souvenirs et partagé son chemin de foi, façonné par la peinture.

Il était temps…

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), mai-juin 2021

PAR AUDREY BOUSSAT

PHOTO : DARREN IRWIN

Depuis quelques semaines, j’ai décidé de prendre mon courage et ma montre à deux mains et de revoir ma gestion du temps. Cette envie m’est venue lorsque je cherchais des résolutions de carême qui me correspondraient réellement. Pour ce faire, je me suis appuyée sur les trois piliers que sont le jeûne, l’aumône et la prière. L’expérience générale ayant été concluante, j’ai décidé d’en faire une habitude.

Concrètement, je me suis d’abord lancé le défi de passer deux heures ou moins par jour sur mon téléphone portable. Cela vous semble-t-il excessif de regarder aussi longtemps un petit rectangle lumineux quotidiennement ? Je le déplore moi-même, mais entre les outils de communication en ligne et les utilitaires qu’il renferme, mon natel aime se rendre incontournable. Il m’arrive régulièrement de l’éteindre avant que le soleil ne soit couché afin de respecter le quota que je me suis fixé. A l’époque du virtuel, j’essaie de me recentrer sur le réel.

C’est pour cette même raison que j’ai décidé de consacrer consciemment plus de temps à mes proches. Récemment, j’ai ainsi rendu visite à des membres de ma famille et des amis que j’aime beaucoup et que je ne vois que trop peu. Distance physique et gestes protecteurs sont toujours de mise, mais ils ne dressent pas de barrières à nos échanges sociaux. Nous partageons des moments conviviaux enrichissants et je suis reconnaissante d’être aussi bien entourée. Mes proches sont un pilier central de mon existence et je remercie Dieu chaque jour pour les belles personnes que j’ai la chance de côtoyer.

Côté prière, j’ai essayé de passer plus de temps avec le Seigneur en consacrant au minimum sept minutes de ma journée pour me confier à lui. Dans la période de remise en question aussi bien personnelle que professionnelle que je traverse, sa présence m’apaise et me guide. Les moments de sérénité que je partage avec lui m’aident à avancer.

Cette démarche m’a permis de remettre mes pendules à l’heure. Ces derniers mois m’ont également fait prendre conscience que bien souvent, nous ne manquons pas de temps, mais d’intentionnalité dans ce que nous choisissons d’en faire. Tous les jours, Dieu nous offre vingt-quatre nouvelles heures. Certaines seront consacrées à dormir, à manger, à travailler ; mais nous pouvons

utiliser celles qu’il nous reste pour éveiller nos cœurs aux merveilles qui nous entourent, alimenter nos esprits ou nous mettre à l’écoute et au service des autres. Alors, qu’a-temps-dons nous ?

Et Marie dans tout ça ? Regards croisés

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), mai 2021

PAR PIERRE MOSER ET THIERRY SCHELLING | PHOTOS : DR

Pierre : Si Joseph est, dans son rôle de père, putatif, Marie, en tant que mère, l’est beaucoup moins. C’est en effet de sa chair qu’un enfant nous est né.

Par sa virginité et par son Immaculée Conception, elle a été admirable du début jusqu’à la fin. Inventions humaines ? Alors, pour rester cohérent, remettons également en cause les Ecritures. Isaïe et Michée devraient être réinterprétés, pour ne citer que ces deux-là. D’ailleurs, si l’un ou l’autre avait dit non, Dieu aurait tout simplement fait autrement, mais Il aurait tenu sa promesse.

Ces deux qualités sont admirables, certes, mais elles engagent Dieu, pas Marie. Elle s’est en revanche investie dans toute la vie de son Fils. Et dans une totale abnégation. « Faites ce qu’il vous dira (Jn 2:5) » ou encore « Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur (Lc 2:51) » sont des attitudes qui prouvent la primauté du destin et de la mission de Jésus dans la vie de Marie. La Vierge a de tout temps suscité la vénération, le respect et la piété à son égard. Peut-être un peu trop par le côté exceptionnel de sa virginité, alors que toute sa vie fut consacrée à Dieu. Trente-trois ans dans l’ombre du Fils et le reste dans l’ombre de l’Eglise naissante.

Il serait cependant malvenu de relire son rôle avec nos préceptes et valeurs du XXIe siècle. Marie aux fourneaux et Joseph au boulot ne sont pas forcément les messages que ce couple veut nous transmettre. Ce serait plutôt la complémentarité de deux êtres dans un projet assez extraordinaire, celui de Dieu.

Cette complémentarité peut être constatée en observant les deux splendides vitraux de notre église. Joseph, pour sa part, est représenté avec tous les liens terrestres de la généalogie qui le relie à David, Marie, elle, est surtout inspirée par l’Apocalypse : l’agneau et son sang, la lune sous ses pieds, etc. montre l’aspect spirituel de sa mission. Paradoxe s’il en est, car c’est bien de sa chair qu’Il est né…

Thierry : Pour ma part, j’ai une dévotion absolue à Jésus-Christ, et tout ce qui l’entoure peut, doit, m’y conduire : les Saints, l’Ecriture et son analyse, mais aussi l’Eglise et son aspect institutionnel autant que charismatique, ses dogmes comme sa doctrine…

Du coup, quand je lis chez Luc que « Joseph est le père de Jésus », par la bouche même de Marie (cf. Lc 2:48) – vous savez, le fameux épisode de la fuite dans le Temple du garçonnet Jésus alors que la caravane familiale était déjà en train de rentrer… –, je m’interroge…

Quand les villageois à Nazareth, après l’avoir écouté à la synagogue, s’interrogent : « N’est-ce pas le fils de Joseph ? » (Lc 4, 22), ou, comme chez Matthieu, ils le connaissent bien comme « le fils du charpentier » (cf. Mt 13:55) je m’interroge…

On y apprend même les noms de ses frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude !

Et – mon passage préféré ! –, les mêmes villageois rappellent que « ses sœurs sont parmi [eux] ! » (cf. v. 56)… Alors oui, je m’interroge…

Lorsque la foule, l’écoutant parler de la parabole du Semeur (ma préférée !) ou de celle de la lampe (cf. Lc 8 :1-18), s’adresse à « Marie et les frères de Jésus » (cf. verset 19), je m’interroge : où est Joseph ce jour-là ? Au champ ? En pèlerinage ? Mort ?

Et Jésus réagit : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » (v. 21). Ok : donc… je suis bien son frère à Jésus – comme toi, lectrice, lecteur, tu es sa sœur ou son frère ! Voire… sa mère ! D’ailleurs, Jésus nous déclare « Heureux ! » d’écouter sa Parole (cf. Lc 11, 28). Et Jésus aura cette tirade terrible : « Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » (Lc 14:26) Oups… sévère demande, étroitesse de marge de manœuvre !

Les liens familiaux de Jésus ne peuvent lui être une entrave selon le procédé de filiation et d’héritage subtilement dessinés dans la Torah, pour un aîné – ce que Jésus a été dans la vie de Marie et de Joseph, un aîné d’une fratrie de gars et de filles. Pour accomplir sa mission, il s’est libéré des liens les plus forts, sacrés, quasi intouchables : les liens familiaux. Pour se lier à chacune et chacun d’entre nous !

Rencontre avec… Humberto Salvagnin

Titulaire des grands orgues de l’église Sainte-Thérèse à Genève

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), mai 2021

PAR ANNE-MARIE COLANDREA | PHOTO : DR

Cher Humberto, ceux qui ont l’occasion de t’écouter et de prier au fil des célébrations à la paroisse Sainte-Thérèse (et bien au-delà encore avec les concerts) savent t’apprécier et connaissent les dimensions de ton talent. Non seulement tu sers la liturgie, mais tu accompagnes aussi les talents de ceux qui collaborent avec toi. C’est l’occasion de découvrir d’autres musiciens. Je pense tout spécialement à Steve Dunn, Maître de chapelle à l’église Sainte-Thérèse qui dirige le Chœur mixte et la Maîtrise. J’ai aussi découvert ta patience et ton plaisir pédagogue à faire découvrir ton art et la magie de l’orgue. Ainsi, au cours de la retraite de préparation à la première communion, les enfants curieux et enthousiastes à l’idée de monter à la tribune et voir de plus près cette « chose énorme »… repartent impressionnés, émerveillés… et ils en redemandent !

Qu’est-ce qui t’a conduit à privilégier l’orgue ?

L’aspect visuel de l’instrument, et aussi le mystère qui entoure l’orgue : les sonorités, la technicité. Je dois dire que j’ai toujours été attiré par les mécanismes, en toute chose. Dans mon pays d’origine, le Brésil, l’orgue n’est pas si bien considéré, il est même ignoré dans le monde de la musique et également dans la sphère de l’église locale, malgré cela j’ai été fasciné.

Quel est le souvenir marquant que tu gardes de l’un de tes enseignants ?

J’ai commencé par étudier le piano à la maison avec des cours particuliers, puis je suis allé à l’école de musique. Au fil de ces pérégrinations, je suis très reconnaissant envers les enseignants que j’ai eus, également à l’Université et plus tard à la Haute école de Musique de Genève. Leurs conseils m’ont marqué, et parfois il resterait des regrets à ne pas les avoir écoutés davantage. J’ai également appris de collègues, et je continue à travers mon propre enseignement à me laisser surprendre. Il m’arrive aussi de retenir des conseils de mes élèves. A mes débuts, l’enseignement était plus « académique » et l’on ne poussait pas trop les élèves à se dépasser. Toutefois, cela m’a permis de recevoir un bon cadre de musicalité et de technicité.

Comment es-tu venu à la musique sacrée et surtout à servir la liturgie dans une paroisse ?

C’est très complexe. C’est tout un concours de circonstances. On pense toujours que pour jouer de l’orgue, il faut exercer dans un édifice religieux. Or, l’orgue est l’un des plus anciens instruments. Dans l’Antiquité, les Romains associaient l’orgue aux évènements publics et politiques. Dans les arènes, on jouait de l’orgue lors des combats. Les Grecs utilisaient un type d’orgue pour les jeux olympiques. Dans le domaine privé, les familles riches et de grande notoriété possédaient un orgue dans leur demeure ; ce qui a été perpétué jusqu’à une époque récente en Europe.

Aujourd’hui, le plus souvent pour pouvoir jouer de l’orgue, il faut se rendre dans une église ou un temple. Peu à peu le sens de la liturgie se développe ainsi que les connaissances en musique sacrée. Pour l’anecdote, j’ajouterai qu’il y a une différence dans la formation entre les pays latins et les pays anglo-saxons ou germaniques, chez ces derniers il existe une tradition de « musique d’église » en tant que telle.

Les concerts, même dans un temple ou une église, permettent aussi d’élargir les répertoires et de jouer des pièces moins « liturgiques ». La liturgie demande des adaptations y compris en accord avec le célébrant et avec sa manière de vivre l’office, la messe.

Comment aider l’art et la liturgie à survivre en cette année de pandémie avec les restrictions inhérentes ?

Même en période de confinement, le travail en distanciel, comme le suivi des enseignements par zoom, semblent avoir redoublé le travail. En même temps, on remarque des abandons notamment chez les tout jeunes élèves.

Cette période est aussi l’opportunité pour découvrir de nouvelles technologies comme appui à l’exercice de l’art de la musique. Ainsi, j’ai été motivé à enregistrer des vidéos où j’exécute des pièces sur les orgues de Sainte-Thérèse. Comme quoi on apprend toujours, en tout temps. Ce fut aussi l’occasion de travailler de nouveaux répertoires, de prendre de nouveaux cours : j’ai commencé à apprendre à jouer du tuba*.

Qu’est-ce que tu aimerais développer ou faire découvrir ?

Il y a toujours des choses à faire découvrir et à développer, il y a toujours des projets, et tout se fait au fur et à mesure des possibilités. Actuellement, il y a un projet de Festival César Franck que nous concevons avec d’autres collègues, il y a tout à déployer dans différents endroits et sous différentes formes.

Ma crainte serait de perdre l’enthousiasme ou la passion dans l’exercice habituel de mon art. J’ai tendance à m’ennuyer, cependant l’univers de l’orgue présente cet avantage d’offrir une grande variété de jeux, de sonorités qui peuvent combler cet ennui.

Qu’aimerais-tu dire aux paroissiens de Sainte-Thérèse ?

Merci de me supporter ! (rires) Je suis hyper content, au cours de ces 21 ans, de continuer à servir à Sainte-Thérèse avec un enthousiasme renouvelé.

* Invitation à découvrir la rubrique Instant musical sur le site Internet de nos paroisses : https://saintetherese.ch/category/instant-musical/ et voir aussi le site personnel https://salvagnin-orgue.ch

Tous accueillis

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), mai 2021

LE BILLET DE PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL | PHOTO : DR

La Pastorale des familles de notre canton est interpellée par des parents qui découvrent l’homosexualité de leur fils ou de leur fille. Il est bon que ces parents puissent trouver un lieu pour en parler, et sentir qu’ils sont bien accueillis. Une maman disait : « J’ai dû défendre mon fils auprès d’une dame de la paroisse parce qu’elle m’expliquait qu’il était condamné à cause de son homosexualité et que nous devions prier pour qu’il retrouve le droit chemin. »

Avec cette affiche placée en évidence dans nos églises, nous voulons faire passer le message que les personnes homosexuelles sont les bienvenues dans notre Eglise. Car nous savons que beaucoup ont pu se sentir à l’écart, et encore maintenant. Voici le témoignage d’un homme : « J’ai grandi dans une famille très pratiquante, et j’avais peur d’annoncer à mes parents que j’étais homosexuel. Mais par honnêteté envers eux et envers Dieu, je l’ai dit à mes parents, un soir, j’ai fait mon coming out, et à ma grande surprise, ils ne se sont ni anéantis ni mis en colère. Par contre, quand le curé de mon village l’a su, il a voulu me rencontrer plusieurs fois pour m’expliquer que je ne pouvais pas vivre comme ça. Depuis, je ne suis plus retourné à l’église, mais je prie très souvent. » Et celui d’une femme : « Je n’ai jamais perdu la foi, je sens Jésus-Christ qui m’accompagne, dans toutes mes rencontres, dans mes doutes, dans mes joies. Il est là, et me donne d’être qui je suis. Mais j’ai senti tellement de jugements dans ma paroisse, que je ne vais plus à l’église, et ça me manque. »

Il serait bon de vivre une « réconciliation » ! Humblement, nous ouvrons une ligne et un courriel où les personnes concernées par l’homosexualité peuvent appeler ou écrire, être écoutées, exprimer leurs interrogations, leurs reproches peut-être, et leurs souhaits.

Merci de porter avec nous ce message d’accueil. Car comme nous l’a si bien rappelé le pape François dans sa dernière encyclique, nous sommes « tous frères », filles et fils d’un même père qui nous aime de manière inconditionnelle.

Pour en savoir plus :

geneve.pastorale-familiale.ch/homosexualite

La culture et le christianisme

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), mai 2021

PAR ANNE-MARIE COLANDREA | PHOTO : DR

Le cahier romand de ce mois nous interroge sur la culture chrétienne. Et nous, lecteurs de L’Essentiel, paroissiens de la rive gauche de Genève, comment entendons-nous la culture chrétienne ?

La culture est définie par différentes disciplines – philosophie, anthropologique, sociale, etc. – comme le terreau commun d’un groupe d’individus, ce qui le soude, ce en quoi ils se reconnaissent, ce que les personnes ont acquis ou produit et transmettent.

L’UNESCO, dans le sens le plus large, énonce que la culture peut aujourd’hui être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société, un groupe social, nous pouvons même dire le terreau d’un peuple.

La culture est différente de la nature, donc de l’essence des choses et des êtres, en ce qu’elle manifeste l’œuvre de l’être humain, son génie, son mode de vie, son langage, son savoir-faire, son art dans le travail, comme dans toutes les formes intellectuelles aux plus artistiques. Elle se transcrit jusque dans les lois et les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances… et même dans un calendrier de fêtes et temps forts.

La culture est aussi bien la transmission des us et coutumes d’un peuple que ceux qui se transmettent de génération en génération dans les familles en commençant par les habitudes culinaires et domestiques.

Le christianisme par nature même de l’Incarnation – le Verbe fait chair – s’est révélé à une époque précise que nous pouvons documenter, sur les racines du peuple hébreu, puis valorisant le patrimoine hellénique. L’évangélisation elle-même ne peut que s’appuyer sur les cultures des peuples et des pays ; le fil de l’histoire, en notre modernité, a conduit l’Eglise à adopter le thème de « l’inculturation » (Exhortation apostolique Catechesi tradendae en 1979).

« Il n’est de véritable présence de l’Evangile dans une société donnée que par une pénétration de la foi chrétienne à l’intérieur même des cultures. Par là se trouvait entériné le concept de culture tel que l’a introduit l’anthropologie du XIXe siècle. Ce n’est pas avec la culture mais avec des cultures que la religion entretient nécessairement un rapport qui selon les cas sera plus ou moins positif. » (G. Piétri, Culture et religion, les nouveaux enjeux, Revue Etudes, décembre 2010)

La foi devient créatrice de culture : elle est vie et ainsi la culture chrétienne se renouvelle. Elle écoute l’être humain dans sa quête de sens, dans sa confrontation à la réalité, en vérité, avec raison. Elle nous porte à suivre le Christ, venu affirmer l’Homme pour lui-même, et révéler sa nature en relation avec le Père. La rencontre du Christ présent, ici et maintenant, ne peut qu’engendrer la passion pour l’autre par l’Autre.

A nous de vivre notre foi en Béatitudes…

Culture chrétienne, où es-tu?

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, Unité pastorale Sainte Marguerite Bays (FR), mai 2021

PAR L’ABBÉ THEOPHIL MENA

PHOTO : DR

En Suisse, plus particulièrement dans le canton de Fribourg, les statistiques officielles nous révèlent que notre canton est de tradition chrétienne. L’Eglise catholique constitue la communauté principale, suivie de l’Eglise protestante (reformée). Le paysage religieux a fortement évolué

au cours des dernières décennies : la part de personnes sans appartenance religieuse a progressé tandis que d’autres religions et sectes chrétiennes sont apparues.

Aujourd’hui, culture chrétienne, où es-tu ? Il est vrai que cette dernière ne jouit plus de l’intérêt général ; elle est devenue une langue étrangère voire inconnue pour une grande partie des jeunes générations dans notre Eglise. Si nous nous demandons ce qu’il reste des connaissances de base de

la religion catholique, sa doctrine, son enseignement, ses dogmes, ses rites, ses prières, ses fêtes religieuses (Noël, Pâques…) et surtout leur sens, on constate une sécularisation exacerbée de notre société. Les études officielles récentes menées à ce sujet nous montrent que la culture chrétienne dans notre canton de Fribourg se maintient, même elle connaît une baisse importante chez les jeunes, phénomène qui n’épargne pas non plus

les catholiques pratiquants. De plus en plus, on rencontre des jeunes et aînés dans la foi qui manquent de repères pour bien appréhender la société dans laquelle ils évoluent et à laquelle ils sont confrontés.

En effet, cela nous interroge sur la transmission de notre culture chrétienne. Dans nos familles, on parle de moins en moins, rarement voire jamais de la religion ou de la foi chrétienne. A l’heure où les parents catholiques se questionnent sur l’enseignement religieux à l’école, reconnaissons que le canton de Fribourg est le seul canton qui conserve encore un enseignement religieux scolaire confessionnel (facultatif). Mais pour combien de temps encore ?

Tous, nous savons bien que la survie de l’Eglise repose sur les générations futures, mais le défi est de taille. Le Saint-Père mise beaucoup sur une nouvelle évangélisation pour reconquérir l’âme de nos sociétés. C’est notre mission à tous. C’est sur nos familles et paroisses qu’il faut compter pour favoriser des cheminements de foi et pour transmettre l’héritage précieux que nous avons reçu.

Introduction au Livre de Joël

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur pastoral des Coteaux du Soleil (VS), mai 2021

Après Osée, je vous emmène à la découverte du Livre de Joël, l’un des douze petits prophètes. Vous l’avez entendu en première lecture le Mercredi des cendres et vous l’entendrez encore les vendredi 8 et samedi 9 octobre. Nous verrons ensemble ce que ces textes nous disent aujourd’hui.

TEXTE ET PHOTO PAR ISABELLE VOGT

Continuons notre balade parmi les douze petits prophètes. Cette fois-ci, nous allons parler de Joël, dont le nom signifie « Yahvé est Dieu ». Il s’agit d’un petit livre de quatre chapitres (73 versets), dont le titre (Jl 1, 1) ne nous donne aucune indication permettant de situer ce prophète. Nous savons juste qu’il est le fils de Petouël.

Petit rappel d’histoire

Avec Osée, nous avions vu qu’à l’époque monarchique, il y avait deux royaumes, Israël au Nord, avec Samarie pour capitale, et Juda au Sud, avec Jérusalem pour capitale. Israël avait été envahi par les Assyriens et sa population déportée (prise de Samarie en 722 av. J.-C.). Puis le royaume de Juda a été envahi par les Babyloniens, Jérusalem a été prise en 587, le Temple détruit et la population déportée. En 538, l’édit de Cyrus, roi de Perse qui a pris Babylone, permet aux juifs de Babylonie de retourner à Jérusalem. Dans le livre de Joël, il semble que le pays soit unifié avec Jérusalem (Sion) comme seul centre religieux et politique ; il n’est plus question de roi, ce sont les anciens et les prêtres qui dirigent une communauté religieuse et un culte s’est mis en place après la reconstruction du Temple (la « Maison de YHWH » [Jl 4, 2-3]). Nous nous situons donc entre le Ve et le IIIe siècle avant J.-C.

Les thèmes du livre

Dans la première partie de son livre (chap. 1 et 2), Joël évoque un terrible fléau qui frappe la terre de Juda, une sècheresse et une invasion de sauterelles, criquets et autres insectes qui ravagent tout sur leur passage et ruinent le pays. La seconde partie du livre (chap. 3 et 4) présente une nouvelle perspective, dite eschatologique : Joël décrit l’ère de salut qui est attendue, avec le « Jour de Yahvé », jour du jugement non plus d’Israël mais des « nations » (les ennemis de Juda, Phénicie, Philistie, Egypte, Edom), et temps de prospérité retrouvée pour Israël.

Les « découpages » liturgiques

Comme pour le livre d’Osée, la liturgie n’a retenu que quelques passages lus les années impaires : 1, 13-15 et 2, 1-2 le vendredi de la 27e semaine du temps ordinaire ; 2, 12-18 le Mercredi des cendres ; 4, 12-21 le samedi de la 27e semaine du temps ordinaire. A nouveau, cela ne facilite pas la compréhension de ces passages, car on n’a pas le contexte, par exemple l’invasion de sauterelles du début du chapitre 1 dont on pourra comparer la description à celle de la huitième plaie d’Egypte dans le chapitre 10 du Livre de l’Exode. Nous y reviendrons dans L’Essentiel de juin, tout comme nous verrons comment ce petit livre se retrouve évoqué à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament.

D’ici là, je vous souhaite un beau mois de Marie, notre mère à toutes et tous !