Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur de l’Entremont (VS), juillet-août 2021

Créé par amour pour aimer… Ces quelques mots tirés de la prière du pèlerin de la montagne résument tant l’origine que le but de chaque existence. Mais derrière la simplicité des mots se cache la complexité de la vie. Car l’amour a des concurrents, sérieux, innombrables et actifs. Entretien avec Mme Marylou Del Sordo Voutaz, aumônier à l’ERVEO d’Orsières, depuis 10 ans.

Par Michel Abbet | Photos : Annelyse Bérard, DR

Quelle est votre activité au sein de l’ERVEO ?

Je rencontre les jeunes tous les mardis sur le temps de midi. Ces échanges sont facultatifs. Les thèmes abordés sont l’amitié, apprendre à se connaître, du coup de foudre au grand amour, est-ce important de croire en Dieu, la mort, le spiritisme, les jeux vidéo, les addictions, les témoignages, etc.

Des thèmes que vous proposez ?

Non, ce sont les jeunes qui me les demandent, et la sexualité est le sujet le plus récurrent. Je trouve ça normal, c’est à cet âge qu’on se pose beaucoup de questions. J’essaie de témoigner, quand je peux, que Dieu est le créateur de l’homme, donc de l’amour qui émane de l’homme.

Parler d’amour, c’est difficile…

Cela ne devrait pas, puisqu’il fait vivre le cœur de chacun. Dès son plus jeune âge, l’enfant se nourrit de l’amour de ses parents. Puis, progressivement, il est appelé à construire sa propre histoire d’amour.

Magnifique programme…

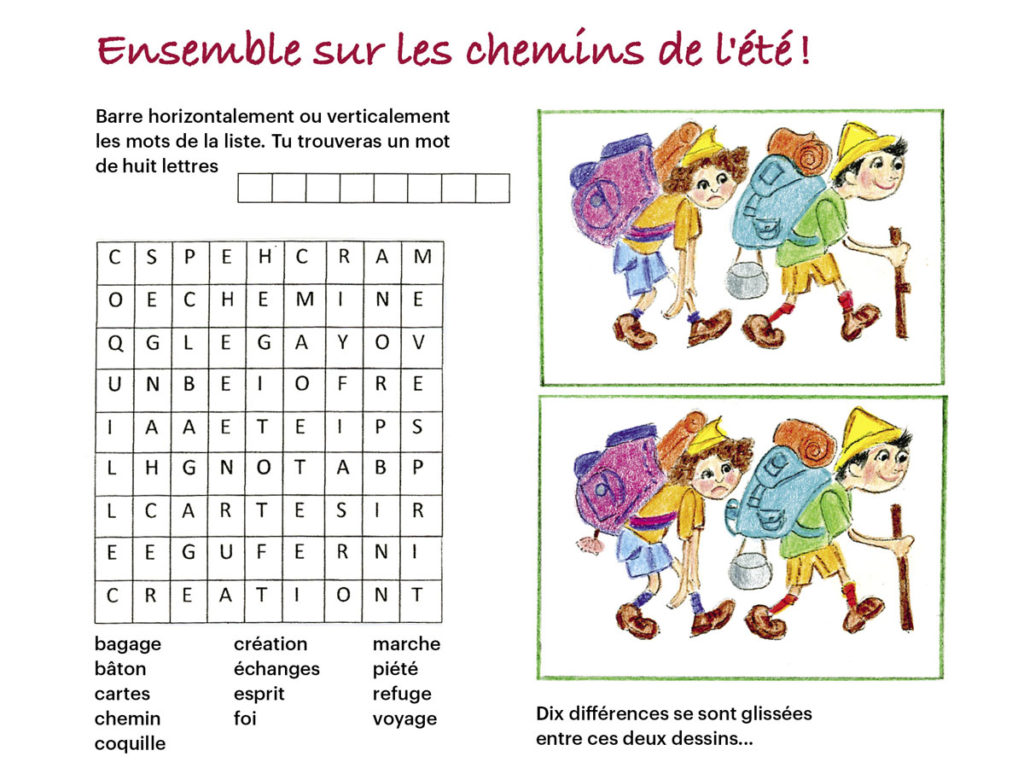

C’est sûr… si cette construction peut se dérouler dans de bonnes conditions. D’où le désir de donner au jeune des bases saines pour qu’il puisse faire son chemin de manière harmonieuse.

Qui dit chemin dit aussi durée…

Oui, l’amour se prépare, il a besoin d’une lente maturation pour s’épanouir. Laissons aux jeunes ce temps d’apprentissage si important.

Vous avez l’impression qu’ils n’ont plus ce temps ?

C’est plus qu’une impression, c’est une conviction et même une certitude.

Qu’est-ce qui vous fait penser cela ?

L’évolution de la technique a complètement modifié notre façon de vivre. Tout s’est accéléré. Il y a une satisfaction quasi immédiate des besoins. Si du point de vue matériel on peut y trouver des avantages, en amour c’est une tout autre question. L’amour a besoin de temps. De plus, il est exigeant et demande souvent des efforts. On est loin du plaisir tout de suite assouvi.

La technique a modifié les habitudes ?

Pas besoin de se cacher la face ni de prendre des chemins détournés. Cela fait longtemps que je côtoie les jeunes, j’ai pu me rendre compte que la transformation ne touche pas seulement leurs habitudes, mais aussi leur personnalité. Aujourd’hui, on donne presque un Natel à chaque jeune, alors qu’il n’est même pas encore adolescent. Et souvent, on le laisse se débrouiller, sans contrôler ce qu’il en fait. Avec ce qu’on trouve sur Internet, cela me semble irresponsable.

Vous n’exagérez pas un peu ?

Malheureusement non. Très tôt, les jeunes sont confrontés à la pornographie. Pour la construction de leur personnalité, ces images sont destructrices. De plus, elles créent très vite un sentiment d’addiction et une image perverse de l’amour. C’est exactement ce que recherchent les auteurs de ces films.

Qu’est-ce qu’il faudrait faire ?

Se révolter ! Ne pas accepter qu’on malmène ainsi notre jeunesse et l’ensemble des gens. La pornographie ne trouble pas seulement les jeunes, elle a un effet considérable aussi sur les adultes qui sont les plus grands consommateurs.

Quel effet ?

D’abord, la pornographie réduit l’acte sexuel à un simple jouissance physique. C’est un mensonge. L’acte sexuel est le sommet d’une relation humaine, il exige une confiance et un amour absolus entre les deux partenaires. Ensuite, elle crée chez les individus une dépendance toujours plus forte. Toujours plus souvent, plus longtemps, plus violent, plus salace : ce sont les quatre règles du porno. La personne qui se laisse prendre va s’isoler toujours davantage et devenir dépendante de ces images : sa vie sociale et sa relation à l’autre vont s’en trouver très perturbées. Information importante : les filles sont autant touchées par ce phénomène que les garçons.

Que faut-il faire pour lutter contre ce fléau ?

D’abord en parler : beaucoup, souvent, librement. Trop longtemps on a confondu intimité et silence. Aujourd’hui, il faut communiquer aussi sur le thème de l’amour, c’est une urgence. Avec ses enfants surtout ! Avant l’âge d’entrée au cycle, il est pratiquement certain que la plupart des élèves ont déjà vu des images pornographiques voire des films. Or, les professionnels sont unanimes : des images pornographiques vues avant l’adolescence sont assimilables à un viol visuel. Il faut les prémunir, les préparer, car pour eux, la première fois qu’ils verront ces images, ce sera comme une agression. Et c’est important qu’ils sachent que ce qu’ils ont vu ne correspond pas à la réalité. Formons-les. Les moyens existent. Utilisons-les !

Quelques mots avec M. Josué Lovey, directeur du CO d’Orsières

M. le directeur, quand on évoque la pornographie…

De plus en plus de jeunes y sont confrontés. Notre école, comme n’importe laquelle d’ailleurs, n’échappe pas aux problèmes de société. Nous devons en être conscients.

Alors…

Alors, il faut dire que les jeunes du CO dans leur ensemble vont bien. Mais la multiplication du temps sur les écrans mène à des dérives, dont celle que vous traitez dans cet article.

Ensuite…

Il est préférable de ne pas se focaliser sur ce seul aspect mais d’aborder la personne dans son ensemble. L’école met en place passablement d’activités de prévention (ateliers SIPE, programme « Sortir ensemble et se respecter », cours sur les dangers liés à internet,…). A travers sa charte et la médiation par les pairs, notre école promeut des valeurs qui favorisent une vie commune agréable et un respect mutuel.

Ce qu’en disent les jeunes

Je trouve que le monde a évolué de façon négative. Tout le monde peut avoir accès à des vidéos ou photos pornographiques. Tout est livré au public, même les petits peuvent avoir accès, ce qui ne devrait pas se faire. Le porno ne respecte pas l’image des femmes ou de l’humain.

Je trouve cool de pouvoir parler à l’aumônerie de sujets que l’on n’aborde pas forcément à la maison et de pouvoir donner son avis.

J’apprécie d’avoir une heure comme l’aumônerie où l’on peut parler de tout. Au sujet de la pornographie, c’est dommage qu’il y en ait tant, partout. Mais si ça fait plaisir aux gens, pourquoi pas, mais sans abus.

A l’aumônerie, on peut parler de tout, c’est bien. Pour moi, la pornographie est faite pour les garçons et pas pour les filles.