Au début du christianisme, par crainte de l’idolâtrie, aucune créature n’était adorée ; ni personnes, ni anges. Seul Dieu était adoré dans la Sainte Trinité.

Un modèle malgré elle

Professeure de droit, férue de course à pied, Astrid Epiney est la première rectrice dans l’histoire de l’Université de Fribourg. Une petite révolution dans cette institution plus que centenaire. Rencontre avec une femme aux multiples talents.

Par Myriam Bettens

Photos : UnicomTout est calme dans le bâtiment principal de l’Université de Fribourg. Seules les mesures de distanciation sociale et le marquage au sol rappellent l’agitation de ces derniers mois. A l’étage supérieur, Astrid Epiney, veille sur l’antre du savoir, désert en ce début de soirée. Première professeure de droit à l’Université de Fribourg et également première rectrice dans l’histoire de cette même institution, la Valaisanne d’adoption n’en tire pourtant pas de mérites personnels. « Cette position est probablement due à des circonstances favorables », note-t-elle. En d’autres termes, elle se trouvait « là au bon moment ». Par ailleurs, la rectrice souligne qu’il est très important que des femmes ayant accédé à des postes à responsabilités servent de modèles à d’autres jeunes femmes. Plus encline à rire d’elle-même que des autres, la professeure de droit ajoute avec humour : « Je ne me décrirais pas moi-même comme un modèle. »

Affiches sexistes et propos blessants

Malgré sa modestie, le Conseil d’Etat fribourgeois l’a remerciée « d’avoir accepté de mettre ses compétences au profit de (l’) Alma Mater (ndlr, l’Université) » et a salué « l’élection d’une femme à cette haute fonction […] ». La rectrice relève tout de même que le ratio hommes/femmes dans l’engagement de nouveaux professeurs n’est « pas si mal », cela place l’Université dans le rang des bons élèves en termes d’égalité de genre. La responsabilité de l’institution est donc de favoriser l’égalité à tous les échelons par des recommandations d’engagements et des mesures de prévention. Néanmoins, « les structures et mécanismes induisant des biais de genre restent très présents et personne n’est immunisé contre cela », affirme Astrid Epiney. Elle illustre notamment son propos par un exemple issu de son expérience personnelle. En novembre 2017, elle se retrouve sous le feu des critiques suite à la décision d’augmenter la taxe universitaire. « Au final du ressort du Conseil d’Etat », précise-t-elle. Mais « si un homme avait occupé mon poste, je ne pense pas qu’on aurait retrouvé des affiches sexistes dans les toilettes ou que certains des adjectifs utilisés à mon encontre auraient été employés », assure-t-elle encore.

Des cours et des courses

La fronde contre Astrid Epiney n’a toutefois pas été généralisée puisqu’elle a été réélue en 2018 pour un second mandat. En tant que rectrice, elle assume en grande majorité les tâches administratives liées à sa position. Cela tout en conservant une charge d’enseignement en droit, à raison d’un cours au semestre d’hiver et un séminaire pour celui de printemps. Lors de ses rares soirées de libres, elle consacre souvent ce temps à la rédaction d’articles de droit pour diverses revues scientifiques. Lorsqu’on la questionne sur son emploi du temps, elle lance d’un air taquin : « Je n’arrive jamais avant midi ! » Toute plaisanterie mise à part, c’est au sport qu’elle s’adonne sur le temps de midi, afin de s’aérer l’esprit et de se maintenir en forme « à (son) âge avancé ». Ni Morat-Fribourg, ni marathon de New York, mais plutôt quelques courses de montagne auxquelles elle participe volontiers en situation normale (ndlr, en référence au coronavirus). Autre talent caché de cette native de Mayence : l’orgue. Elle joue de cet instrument depuis plus de trente ans. « Le projet pour la retraite serait de reprendre les grandes fugues de Bach », révèle-t-elle. En attendant, sa paroisse profite de ses talents de musicienne. Mais gageons que c’est à l’Université qu’elle continuera à mettre les différentes voix au diapason.

Un emploi du temps réglé comme un métronome

→ 8h Arrivée au rectorat. Echanges avec le personnel du secrétariat sur les dossiers en cours

→ 8h15 Réunion avec le secrétaire général

→ 8h45 Entretien avec la directrice académique

→ 9h15 Appel téléphonique à son homologue bâlois concernant un projet de collaboration scientifique

→ 9h30-12h Rédaction de courriels et affaires courantes

→ 12h-13h Course à pied

→ 13h-13h30 Repas pris sur le pouce

→ 13h30-14h30 Rédaction d’articles et communiqués pour le rectorat

→ 14h30 Rencontre avec un doyen pour discuter des dossiers en cours

→ 16h Réunion avec tout le rectorat ou rédaction d’articles de droit pour des revues scientifiques

→ 20h La rectrice regagne son domicile

Cartes du souvenir

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur des Deux-Rives (VS), novembre 2020

Texte et photo par Judith Balet Heckenmeyer

Depuis 2016 Marie-Madeleine Bruchez et la paroisse m’ont confié la tâche d’écrire aux familles pour commémorer le premier anniversaire des défunts. C’est en traversant un deuil qu’on se rend compte que chaque petit geste peut prendre une grande importance. Dans le flux continuel d’informations qui nous bombardent quotidiennement, le départ pour l’autre monde d’une personne nous affectera pour un temps et rapidement le tourbillon de la vie reprend. Mais pour les proches pour qui cette personne était chère, ce premier anniversaire est une étape marquante.L’objectif de ces missives est de montrer le soutien de notre communauté aux familles. D’apporter un message d’espoir également : la vie ne s’arrête pas avec la fin du corps. Elle continue dans les souvenirs, dans les évocations des moments partagés avec le défunt, dans la célébration de sa mémoire. Pour moi, chaque graine d’amour déposée de notre vivant peut éclore un jour. Il n’y a pas de plus bel hommage à la vie de quelqu’un que de faire briller les étoiles du souvenir, surtout si elles nous mettent en joie et nous permettent de vivre encore plus pleinement.

Arrivée à Saxon il y a 10 ans, je ne connais pas tous les disparus, et cela surprend parfois les familles. Peu importe si je les connais. Le temps de l’espace d’écriture de la missive, je leur témoigne de ma foi en la Vie. Je propose souvent des rencontres, ou laisse mon numéro. Ces propositions sont quelques fois relevées, et donnent l’occasion de magnifiques rencontres.

Veillée avec Thérèse dans la confiance

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), novembre-décembre 2020

Par Geneviève de Simone-Cornet | Photos: Sandrine Minniti

La veillée de prière animée le 1er octobre à la Colombière par Marie-Agnès de Matteo et l’abbé François-Xavier Amherdt a attiré près d’une centaine de paroissiens de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte (UP). Un beau succès pour cette première rencontre du cycle «Saveurs de Dieu» retransmise sur YouTube qui invitait à entrer dans la prière et la spiritualité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Derrière l’autel, une icône de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face et des fleurs, en haut, projetée sur un écran, une photo de la carmélite morte de la tuberculose à 24 ans : un regard à la fois intense et doux. Dès l’entrée, les paroissiens se sentaient accueillis en ce jour de sa fête. « Nous sommes ici pour goûter la présence autrement, par les sens, de celui qui nous aime et que nous essayons d’aimer afin d’être en communion avec lui », a expliqué en introduction le curé modérateur, l’abbé Jean-Claude Dunand.

Confiance, humilité, abandon

La veillée, à deux voix alternées, a permis à chacun d’entrer dans la prière de Thérèse et de mieux comprendre sa spiritualité. Tour à tour, l’abbé François-Xavier Amherdt, professeur de pastorale à l’Université de Fribourg, et Marie-Agnès de Matteo, membre de l’Equipe pastorale, ont rendu vivante la sainte de Lisieux. La flûte, l’orgue électronique et des chants sur des paroles de Thérèse ont créé une ambiance de prière.

Née en 1873 et morte en 1897, Thérèse a été canonisée par Pie XI en 1925, déclarée patronne des missions – elle qui a passé presque toute sa vie à Lisieux, en Normandie – et proclamée en 1997 docteur de l’Eglise, « génie spirituel ». Pourquoi ? « Par sa petite voie qui mène tout droit à Dieu, sa simplicité, son humilité et son abandon. Elle a ouvert un chemin mystique, cette relation intime avec Dieu : le chemin de l’enfance spirituelle », a relevé l’abbé Amherdt. « Tout simplement en accueillant le projet de Dieu pour elle », a poursuivi Marie-Agnès de Matteo. Alors oui, elle est proche de chacun : « Nous reconnaissons notre visage en celui de Thérèse, avec notre besoin d’aimer et d’être aimés. Elle nous aide à avoir une relation vivante avec Dieu, à découvrir sa tendresse pour nous ».

La prière, un élan du cœur

Chacun était convié, comme Thérèse, à goûter la présence de Dieu dans la confiance et l’abandon. Pour cela, il convient d’adopter plusieurs attitudes : m’accepter tel que je suis, ne pas m’attribuer les vertus que Dieu me donne, ouvrir mes mains à Dieu pour qu’il y dépose son trésor, reconnaître le Christ comme le visage de l’amour jusque dans la nuit, me donner à travers d’humbles travaux pour m’unir aux autres, me lancer dans les bras du Christ, cet « ascenseur pour le ciel », dit Thérèse, devenir plus petit, avancer avec espérance à travers le brouillard, ne pas me décourager, bannir la peur, jeter mes péchés dans le brasier de l’amour et de la miséricorde.

Et prier. Pour Thérèse, la prière est « un élan du cœur, un simple regard jeté vers le Ciel, un cri de reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie; enfin, c’est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus… ».

Goûter la présence, c’est aussi goûter la Parole de Dieu. L’abbé Amherdt a aidé chacun à méditer à partir d’un extrait de la première lettre de saint Jean. Ainsi, a relevé Marie-Agnès de Matteo, « l’amour dont nous sommes capables vient de Dieu, un Dieu qui nous aime tels que nous sommes et qui nous appelle à participer à sa vie et à son œuvre dans le monde. Alors la plus banale des vies devient féconde si elle est vécue dans l’amour et en Dieu ». Il s’agit de nous laisser aimer par Dieu, « de le laisser pénétrer nos zones d’ombre » ; comme Thérèse, « ne plus craindre, mais avoir confiance en son amour, car la confiance mène à l’amour ».

Prier, c’est aussi « donner de son temps à Dieu pour que son amour nous apaise, circule en nous et nous apprenne à aimer », a affirmé Marie-Agnès de Matteo. Ce que Thérèse a fait : « Elle savait que Dieu l’attendait, présent à l’intime d’elle-même », a dit l’abbé Amherdt.

La pastorale du parfum

Nous aussi, Dieu nous attend au-dedans de nous. A nous de faire un pas dans l’abandon. Un pas proposé durant la veillée, « car on prie avec tout son corps pour prendre contact avec Dieu ». Dix minutes ont été consacrées à « faire un acte de foi en la présence de Dieu », transformant la Colombière en une oasis de silence.

Enfin, Thérèse de Lisieux n’a cessé de demander à Dieu de l’attirer vers lui pour un cœur à cœur où elle est devenue un canal de la grâce pour autrui. La preuve ? « Son cœur à cœur a laissé une traînée de lumière », a lancé l’abbé Amherdt. « Nous courrons à l’odeur de tes parfums », aimait-elle à répéter, reprenant une phrase du Cantique des cantiques. « C’est la pastorale du parfum : sentir bon la présence et la communiquer autour de nous. Ou avoir la saveur de Dieu pour la transmettre », s’est exclamé l’abbé Amherdt. Enfin, il nous faut être lumière du monde : « Une flamme contagieuse, plus qu’un certain virus… ».

Après l’expérience de l’oraison, une démarche était proposée : écrire sur une feuille de papier ses intentions de prière, puis les déposer dans la confiance, l’abandon et l’amour dans une corbeille posée sur l’autel. Après la bénédiction finale, tous se sont retrouvés sur le parvis où le prêtre a brûlé les feuilles.

Pari réussi avec Thérèse : les paroissiens de l’UP ont goûté Dieu autrement. Avec leurs sens et tout leur corps. Merci à François-Xavier Amherdt et Marie-Agnès de Matteo pour cette initiative originale.

Veillées « Saveurs de Dieu » »

Par Marie-Agnès de Matteo et GdSC

L’Equipe pastorale de l’UP Nyon-Terre Sainte propose, tout au long de l’année pastorale, cinq veillées de prière sous le titre « Saveurs de Dieu ». Pour goûter la présence de Dieu autrement qu’à la messe, dominicale ou en semaine. Dieu passe par nos sens pour nous rejoindre, nous toucher, nous parler, nous aimer. Il le fait à travers la liturgie et les sacrements, mais aussi dans le quotidien de nos vies. Comment, dès lors, reconnaître sa présence et entrer en relation avec lui?

Après Thérèse de Lisieux et sa spiritualité, les paroissiens seront invités à entrer en résonance avec des chefs-d’œuvre de la musique classique, à contempler des œuvres d’art et des icônes et à s’émerveiller de la beauté de la création.

Autant d’expériences qui aideront chacun à se laisser traverser par le souffle de l’Esprit. N’hésitez pas à nous rejoindre pour qu’ensemble nous goûtions aux multiples saveurs de la présence de Dieu les jeudis 3 décembre 2020, 4 février, 22 avril et 3 juin 2021.

Accompagner en fin de vie: une expérience vivifiante

On accompagne toute notre vie avec plus ou moins de conscience. On accompagne les enfants à l’école; on accompagne quelqu’un à l’aéroport; on accompagne des chants au piano, etc. Accompagner signifie «aller avec», c’est donc une action qui nécessite une volonté et qui se vit à plusieurs. On accompagne donc souvent quelqu’un ou quelque chose avec un fond de dévouement. Cependant, il est un accompagnement qu’il vaut mieux pratiquer le plus consciemment possible: celui d’accompagner la vie… dans son dernier virage!

Beaucoup d’émotions

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur des Deux-Rives (VS), novembre 2020

Texte et photo par Robert Zuber

Dire que la période du confinement fut un temps particulier ne surprendra personne, car nous l’avons tous vécu, chacun à notre façon.Pour nous les prêtres, durant cette période, notre ministère a pris un visage nouveau. Je pourrais même dire qu’il nous a renouvelé dans notre manière d’être au service, de nous faire proches, de rejoindre chacun et chacune dans sa réalité.

Le plus éprouvant, pour moi, a été l’accompagnement des personnes en fin de vie, de leur famille et les célébrations des funérailles.

En effet, dès le début du confinement, j’ai été confronté à cette réalité douloureuse : devoir accompagner des familles qui viennent de perdre un être cher sans avoir pu être à son chevet et qui vont devoir lui dire adieu lors d’une célébration en tout petit groupe, sans la famille, les amis et la communauté.

Plus encore que d’habitude, la rencontre avec avec personnes en deuil est devenue un moment essentiel de partage, d’écoute et de compassion. Un temps où les familles ont pu dire leur souffrance et leur incompréhension de n’avoir pas pu être présent, de n’avoir pas pu vivre la cérémonie d’adieu en famille.

Cette triste et douloureuse réalité a été difficile à vivre et je me suis senti plus proche de ces personnes dans le deuil.

Face à cette situation très particulière, de nouvelles manières d’être ensemble, de faire communauté ont vu le jour, comme rassembler la famille au cimetière ou retransmettre la cérémonie avec les moyens de communication actuels.

Et nous avons ainsi pu vivre ensemble l’Eucharistie, source de réconfort, de force et d’espérance. Ce furent des cérémonies très intenses et fortes en émotions.

Le 30 août à Fully et le 19 septembre à Saxon, nous avons organisé un temps de prière pour les défunts du confinement. Pour chaque défunt une bougie a été allumée et remise à ses proches. Un très beau moment, empreint d’émotion et de recueillement, qui a permis de faire un pas de plus sur le chemin du deuil.

En ce mois de novembre où nous pensons plus particulièrement à celles et ceux que nous avons connus et aimés et qui sont en Dieu, laissons cette flamme, signe d’espérance, nous guider sur le chemin de la Vie Eternelle.

La prière des grands-parents

Les aînés ont le temps et la grâce de la prière. Confions-leur nos préoccupations et intentions de prières!

Par Bénédicte Jollès

Photo: PxhereNous mesurerons au ciel ce que nous devons à la prière des uns et des autres. Parmi ceux qui en ont le temps et le charisme, viennent les grands-parents. « Véritables trésors pour nos familles », répète le pape François qui en parle souvent et a évoqué ce qu’il doit à sa propre grand-mère. « Les grands-parents sont importants pour communiquer le patrimoine d’humanité et de foi essentiel pour toute société ! » a-t-il twitté au début de son pontificat. Par leur prière, les personnes plus âgées portent non seulement leur famille, mais aussi le monde et l’Eglise. Moins on leur confie d’intentions, plus elles se sentent délaissées et inutiles.

Les grands-parents sont précieux, leur disponibilité apaise, ils ont le temps de l’écoute. Qui peut donner lieu à des remarques acides ou à des bavardages futiles ; qui peut au contraire être bienveillante et encourageante. « Mes parents ont leur liste d’intentions de prière placée sous la statue de la Vierge dans leur chambre, ils les confient dans leur prière quotidienne et à la messe », s’émerveille Nathalie. L’appel de Jésus « Prie ton Père dans le secret » (Mat. 6, 6) devrait tous nous interpeller, il s’adresse particulièrement aux aînés.

Les mots de la vie

Si c’est une bénédiction d’avoir des petits-enfants, une belle façon de les aimer est de prier pour eux, afin que le Seigneur leur envoie les grâces dont ils ont besoin, mais aussi et surtout qu’Il leur révèle la profondeur de son amour. Combien de jeunes le pensent lointain et le délaissent ? Le cadeau de la prière est bien plus durable et précieux que beaucoup d’autres.

Repères et témoins, les grands-parents chrétiens aimants « transpirent » le Bon Dieu et le font découvrir. En particulier en apprenant à leurs petits-enfants à prier quand c’est possible, une prière courte et variée selon les jours et l’humeur du moment. Elle apprendra les mots essentiels de la vie et de la foi : merci, pardon, s’il te plaît.

Ne sois pas mort, choisis la vie!

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, décanat Sion (VS), novembre 2020

Par le chanoine Lionel Girard | Photo: JHS

Si la mort nous dérange, nous intrigue autant qu’elle nous fascine, c’est par son caractère inéluctable et mystérieux, mais surtout parce qu’elle vient briser cet élan de vie qui nous anime.Ouvrir le journal par les avis de décès en dit long sur notre rapport à la mort autant que sur nos liens tissés avec les proches éprouvés par cet événement parfois vécu comme révoltant. Quant à moi, autre chose me révolte : ce fait que certains en sont à considérer la foi comme une simple aide permettant de surmonter plus facilement la peine ou le chagrin liés à la séparation. Cette approche psychologique de la foi méconnaît l’ancrage réel et fondamental qui nous donne d’être associés à la vie même de Dieu, Créateur de toute vie, qui veille sur nous par sa Providence et qui, en Jésus-Christ, nous a sauvés. La foi n’est pas un lénifiant qui permet de supporter l’épreuve, elle est l’assurance que nous sommes en lien avec Dieu et que nous avons du prix à ses yeux.Par le baptême s’est opérée notre renaissance, cependant il importe d’actualiser sans cesse les grâces reçues alors. La catéchèse y aide, qui éveille à la foi et conduit à la pratique sacramentelle régulière, en famille ou dans des mouvements, habituellement en paroisse ou parfois dans des lieux sources (monastères, pèlerinages, camps…) et se prolonge dans un engagement de service ponctuel ou régulier.

Se revendiquer disciples du Christ sans prendre part aux sacrements, sans s’associer régulièrement à la prière et à la vie de l’Eglise, est non seulement une aberration, mais le choix de la mort contre celui de la vie.

Choisis la vie (Dt 30, 19) : approche-toi du Christ, là où il se manifeste par excellence comme celui qui pardonne ceux qui sont réunis en son nom pour mieux les disposer à l’écouter ; n’oublie pas que de l’écoute procède l’amour, l’amour de Dieu qui nous parle et qui se reflète dans l’amour porté à nos frères. Ce schéma, tu l’as reconnu, c’est celui de toute messe, du signe de croix à l’envoi dans la paix, avec, au centre et comme sommet, la consécration des offrandes en son Corps et son Sang qui nous donnent la foi, la foi en la vie éternelle, avec lui et tous les bienheureux.

Communion plutôt que communication

Par François-Xavier Amherdt

Photo: DRLa foi en la communion des saints, que nous professons dans le Credo, nous met en relation par le Christ avec les vivants et les défunts. C’est à cette conviction que se rattache Thérèse de Lisieux lorsqu’elle affirme : « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » De même que la communion entre frères et sœurs sur la terre nous rapproche de Jésus-Christ, qui demeure en nous lorsque nous nous aimons les un·e·s les autres, de même celle avec les saint·e·s du ciel, ceux reconnus officiellement par l’Eglise et proposés à la mémoire des fidèles, comme nos proches défunts dont nous avons pu éprouver la bienveillance, nous unit au Fils de Dieu. C’est de lui que découle toute grâce. C’est par lui que les membres du peuple de Dieu agissent comme un seul corps.

De là vient que nous continuons de prier pour les morts (cf. 2 Maccabées 12, 45) et de les recommander à la bonté infinie du Père. Dans une même louange à la Trinité sainte, tous les enfants de Dieu forment ainsi une seule famille, par-delà l’espace et le temps, et répondent de ce fait à la vocation profonde de l’Eglise.

Eviter la curiosité malsaine

Par contre, la Bible et la Tradition ont toujours récusé les pratiques cherchant à communiquer « directement » avec les défunts : « On ne trouvera personne chez toi qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts. » (Deutéronome 18, 10 ; voir aussi Jérémie 29, 8) L’Ecriture nous invite à nous remettre en total abandon entre les mains de la Providence concernant l’avenir et à laisser tomber toute curiosité malsaine à propos de l’au-delà (cf. Matthieu 6, 25-34).

Puissances secrètes

En effet, l’évocation des morts, le recours aux médiums et aux voyants cachent une volonté de mettre la main sur l’histoire et le temps et un désir de se concilier les puissances secrètes, qui s’opposent à l’abandon dans les mains du Seigneur de toutes les tendresses et miséricordes.

C’est dans l’Esprit saint que nous sommes toutes et tous en communion, et la grâce de l’Esprit nous suffit.

L’Au-Delà

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur de l’Entremont (VS), novembre 2020

Par Danièle Cretton-Faval | Photo: DR

Des traces sur le sable !

Des traces sur le sable !

« Des pas se dessinaient sur le sable laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur. Je me suis arrêté pour regarder le film de ma vie. J’ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin, mais, je remarquai qu’en certains endroits, au lieu de deux empreintes, il n’y en avait qu’une.

A cette empreinte, unique, correspondaient les jours difficiles de ma vie.

Alors, Seigneur, pourquoi, m’as-tu laissé seul aux pires moments de ma vie ?

Mon enfant bien-aimé, dit le Seigneur, je ne t’ai jamais abandonné, les jours où tu ne vois qu’une trace sur le sable, JE TE PORTAIS DANS MES BRAS. » (Auteur inconnu)

C’est en regardant le Christ, le VIVANT par excellence, oui, c’est dans ses Evangiles qu’Il nous éclaire sur le mystère de la vie et de la mort.

Oui, en effet, le plus important pour nous n’est pas de connaître les détails précis touchant à l’Au-Delà, mais de laisser résonner, en nous, cette phrase de Jésus : « Je suis la Résurrection et la vie. » Cette bonne nouvelle a été entendue, il y a 2000 ans à Béthanie, on l’entend, encore, aujourd’hui. Avant même d’être Celui qui nous console, Dieu est celui qui souffre avec nous, en nous, pour nous et comme nous. Il est notre force, notre refuge et notre soutien.

En priant seul la veille de sa Passion, Jésus, rejoint chacun dans sa solitude, quand nous nous retrouvons seuls avec notre chagrin, seuls à affronter l’absence de l’être aimé. Oui, le Père s’est penché sur lui pour le prendre dans ses bras, comme « l’enfant prodigue », en l’invitant aux noces éternelles. Celui ou celle que tu aimais, vit désormais, irradié de lumière, de clarté et de joie, et cela au rythme du cœur de Dieu.

Pour nous, vivants, le Christ par sa Mort et sa Résurrection a ouvert un chemin d’espérance. Nous savons que la mort n’est pas le dernier mot. Un jour la porte du banquet s’ouvrira pour nous, revêtus de l’habit de fête, le Seigneur nous accueillera et viendra essuyer toutes les larmes de nos yeux, en purifiant tout ce qui nous a fait souffrir.

Vraiment, pouvait-Il offrir un miracle plus grand que sa Résurrection d’entre les morts ?

La mort est la grande et angoissante question que l’homme se pose. Mais la Résurrection de Jésus est la réponse à ce tourment.

Enfin, je cite sœur Emmanuelle : « Mourir, ce n’est pas triste, pour un chrétien, mourir devrait être le plus beau jour de la vie, car, lorsqu’on meurt, on tombe, comme un enfant, dans les bras de Dieu. »

Assemblée générale de la paroisse: un avenir serein

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), novembre-décembre 2020

Par Geneviève de Simone-Cornet | Photos: DR, Darren Irwin, Coretra SA

Une trentaine de paroissiens avaient fait le déplacement dans la grande salle de la Colombière pour l’Assemblée générale de la paroisse de Nyon mardi 25 août, assemblée reportée en raison de la COVID-19. Un nouveau curé modérateur, une nouvelle rédactrice à L’Essentiel, l’ouverture du chantier de l’église de Gland: autant de motifs de se réjouir.En ouverture, le nouveau curé modérateur, en poste depuis septembre 2019, l’abbé Jean-Claude Dunand, a souligné que la paroisse de Nyon vit de sa diversité : des communautés francophone, espagnole, italienne, portugaise et coréenne se partagent l’église Notre-Dame dans une belle complémentarité. Conséquence : des horaires de célébration bousculés pour donner sa place à chacun en plus des mesures mises en place pour éviter la propagation de la COVID-19. L’abbé Dunand a remercié les paroissiens d’avoir accepté ces changements.Bureaux rénovés

Dans son rapport, le président de paroisse, Gilles Vallat, a relevé, côté travaux, la réfection et la transformation des bureaux de la cure : remplacement des fenêtres et création d’un bureau d’accueil pour améliorer la sécurité du personnel. L’appartement du curé a été rafraîchi pour accueillir son nouveau locataire. Initialement prévus en 2018, les travaux de la cure ont été retardés en raison de la découverte d’amiante, qu’il a fallu enlever, et de l’âge du bâtiment. Gilles Vallat a ensuite salué « le fort engagement du curé pour la bonne marche de la vie pastorale de notre Unité pastorale (UP) ».

Il a ensuite mentionné, sujet important sur lequel l’assemblée est revenue, le projet de construction de la nouvelle église de Gland. L’année 2019 a été décisive à ce propos : obtention du permis de construire en septembre et votation du crédit de construction lors d’une assemblée extraordinaire, le 4 décembre, après l’aval de l’évêque, Mgr Charles Morerod, et de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud. En conclusion, le président a remercié tous les bénévoles « engagés dans l’ensemble des communautés ».

Quatre projets pastoraux

Les comptes sont équilibrés. La situation financière saine « permettra de faire face en partie à nos gros investissements futurs, la construction de l’église de Gland en particulier », a relevé Gilles Vallat. A souligner : une stagnation des recettes des quêtes et des troncs – les paroissiens peuvent désormais payer au moyen de l’application TWINT – et une baisse du produit de l’offrande annuelle. Celle-ci est peut-être due « aux sollicitations nombreuses de notre paroisse auprès des fidèles, notamment en faveur de la future église de Gland ». Baisse aussi du côté de la location des salles pour cause d’annulations. Le coût des travaux de la cure s’est élevé à 165’000 francs, amortis en prélevant le même montant sur le compte fonds de réserve pour entretien.

Présentant le rapport de l’Equipe pastorale, le curé a évoqué les quatre projets sur lesquels elle travaille : mieux organiser la catéchèse en harmonisant le parcours ; mieux célébrer ensemble et pour cela, par exemple, intégrer les aumôniers des communautés linguistiques dans le Conseil de l’Unité pastorale ; faire découvrir les saveurs de Dieu ailleurs qu’à la messe et par le biais des arts (voir pages 3-5) ; proposer un parcours de formation Alphalive en réponse aux questions sur le sens de la vie. Au niveau du personnel laïc, certains salaires ont été revalorisés.

Nouvelle rédactrice

Geneviève de Simone-Cornet, rédactrice responsable, a ensuite présenté le rapport de L’Essentiel, le magazine bimestriel de l’UP Nyon-Terre Sainte, élaboré avec les Editions Saint-Augustin à Saint-Maurice (VS). « Cette année, la COVID-19 a bousculé nos éditions, mais cela s’est révélé positif, a-t-elle relevé : au lieu de parler d’événements qui n’ont pas eu lieu, nous avons donné la parole aux paroissiens, publiant nombre de témoignages forts qui reflètent la vie de l’UP. Beaucoup ont dit leur satisfaction d’avoir pu vivre la messe dominicale et y participer grâce à YouTube et aux réseaux sociaux. Des bulletins différents, donc, cette année, mais colorés, à l’image de la diversité de l’UP. »

L’Essentiel a accueilli cette année Audrey Boussat, 22 ans. Elle est membre du groupe de jeunes de Nyon et est engagée dans l’organisation de la messe animée par les jeunes une fois par mois à la Colombière. Elle termine son master en droit à l’Université de Genève et désire compléter sa formation par des études dans le domaine de l’environnement. Audrey a déjà écrit deux éditoriaux. Outre le travail de coordination, elle rédige les pages consacrées aux jeunes de l’UP et les dynamise.

Mais la baisse des abonnés est constante – 900 environ aujourd’hui –, tout comme celle des annonceurs. Anne de Tréverret a d’ailleurs mis un terme à son mandat dans ce domaine. Que faire pour freiner le mouvement ? L’abbé Dunand a constitué un groupe communication de l’UP Nyon-Terre Sainte qui s’est réuni une première fois le 27 février. Son but ? Réfléchir à un nouveau bulletin, plus modeste mais entièrement confectionné au sein de l’UP. Pourquoi une nouvelle formule ? Pour limiter les frais et mieux coller à l’actualité de nos deux paroisses. Le groupe réfléchira aussi à une synergie entre les différents canaux de communication présents sur le territoire de l’UP : L’Essentiel, le site www.catho-nyon.ch, le feuillet dominical, étendu et qui donne largement la parole aux laïcs engagés sur l’UP et, pour la communauté de Saint-Cergue, « La Missive ». Et la lettre d’information hebdomadaire électronique qui propose aussi le feuillet dominical.

Nouveau conseiller

René Perruchoud, président, a présenté les projets d’ASOLAC, l’Association sociale œcuménique de La Côte : les repas communautaires, qui ont accueilli cette année 775 convives ; la permanence accueil, qui a reçu 459 personnes en quête de soutien; la permanence sociale, qui réunit 17 associations d’entraide publiques et privées. Il a souligné l’impact de la COVID-19 : accélérant la perte d’emplois et de logements, elle a entraîné une hausse de la précarité.

Le groupe Tchad Missions Nyon, a relevé son président Alain Orêve, a fait cette année un bénéfice de 36’075 francs. Il poursuit ses actions dans le diocèse de Pala, au Tchad : soins, soutien aux orphelins du sida, alphabétisation et formation. Ses membres ont pu rencontrer Sœur Josiane, Sœur Bénédicte et Sœur Angela pour un échange enrichissant. L’action de Noël aura lieu fin novembre (voir encadré).

Les cinq communautés de la paroisse ont ensuite présenté leurs rapports annuels: après la cessation des activités durant plusieurs mois due à la COVID-19, les projets reprennent vie. Bernard Chevallay, président du comité de pilotage, a dressé l’état des lieux du projet de la nouvelle église de Gland : la réflexion porte actuellement sur l’aménagement intérieur après l’ouverture du chantier en juin. Il reste à récolter 1,2 million de francs sur 4,35 millions et l’enthousiasme du comité ne faiblit pas.

Enfin, le Conseil de paroisse a accueilli Henri-Alain Sabbah, architecte, en remplacement de Paul Würst, démissionnaire, fort applaudi. Un apéritif a clôturé l’assemblée.

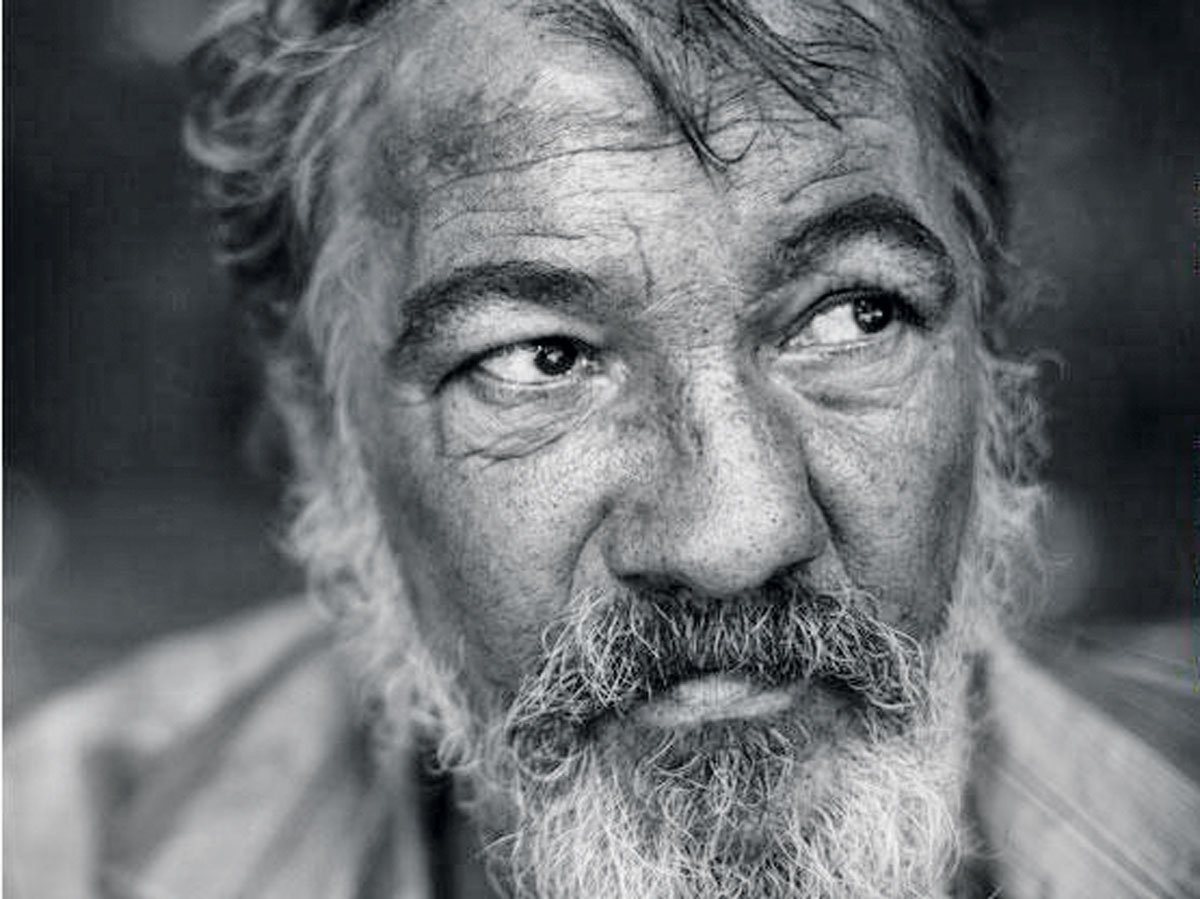

Toi, Seigneur, compagnon sur toutes nos routes

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur pastoral de Martigny (VS), novembre 2020

Par Pascal Tornay | Photo: LDD

«Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne», a exhorté le pape François dans son message publié en vue de la 3e Journée mondiale des Pauvres qui aura lieu le dimanche 15 novembre 2020. Sur ce point la Parole de Dieu ne laisse jamais tranquilles les chrétiens, a-t-il insisté, «car il ne s’agit pas d’une exhortation facultative, mais d’une condition de l’authenticité de la foi».Toi, Seigneur Jésus,frère d’humanité,

compagnon discret

sur toutes nos routes,

tu te tiens fidèlement à nos côtés

malgré les obstacles et les doutes.

Ouvre nos mains pour qu’elles

portent à tous

une ferme espérance

et la joie de vivre.

Dilate nos cœurs

pour qu’ils se laissent

transformer par la voix

des plus pauvres.

Nous voici Seigneur :

envoie-nous réjouis

vers tes enfants exilés, exclus

et meurtris.

Ton image en nous est écorchée

sans eux.

Guide nos regards :

qu’ils rencontrent leurs yeux.

A toi, Seigneur,

nous demandons l’audace

d’aller à ta suite,

de marcher dans tes traces,

et, en frères et sœurs,

de nous mettre au labeur,

confiants en ta présence

et libres de toute peur.

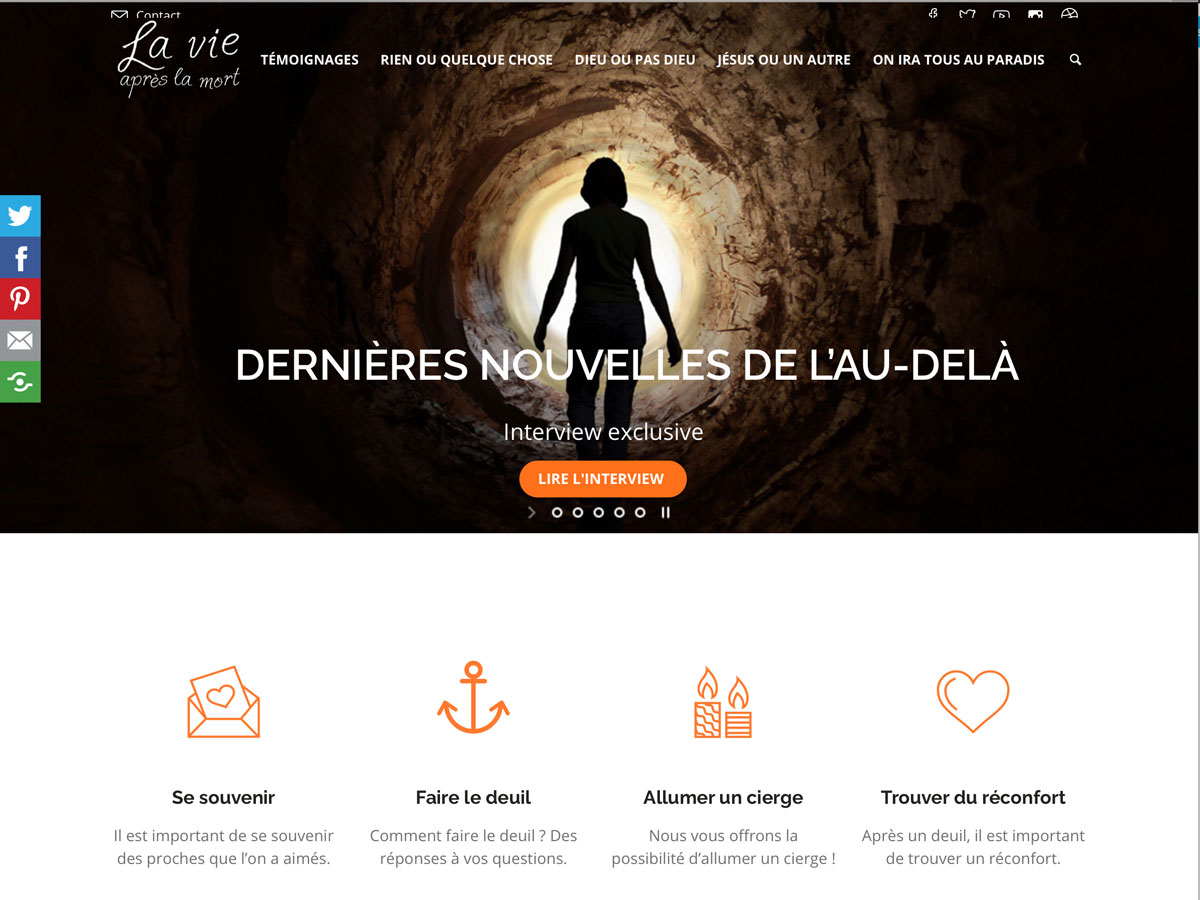

La vie après la mort.com

Lavieapreslamort.com, un site à partager largement autour de vous, avec tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la mort sans jamais oser le demander ! C’est ainsi que le site se présente. Et effectivement, en naviguant à travers ses pages, aucun sujet ou question qu’on se pose sur la mort ne semble avoir été oublié, regroupés en grands thèmes : Rien ou quelque chose, Dieu ou pas Dieu, Jésus ou un autre, On ira tous au paradis, témoignages.

Par Chantal Salamin

Photo: DRDes questions… et des éléments de réponse !

Que de questions se posent autour de la mort, des plus fondamentales – L’univers a-t-il été créé par Dieu ? Qui est Jésus ? – au plus profondes – Qu’y a-t-il après la mort ? La mort a-t-elle un sens ? Si Dieu existe, alors pourquoi le mal ? Comment envisager l’ultime rencontre avec Dieu ? – en passant par les plus troublantes ou étonnantes – Peut-on parler avec les morts ? Magnétiseurs, voyance… est-ce anodin ? Dieu est-il mort ? Maisons hantées, fantômes, vampires : de simples légendes ? – ou pratiques – Quel est notre rapport à la mort ? Crémation ou inhumation ?

Des témoignages tous azimuts !

Des témoignages d’inconnus côtoient ceux de personnes célèbres, qu’ils vivent sur terre ou au ciel – pape François, moines de Tibhirine, Chiara Luce, des petits-enfants, des frères et sœurs, des religieux-ses, etc.

Ainsi, l’abbé Vincent Lafargue, initiateur de cette rubrique « Eglise 2.0 », raconte son expérience de mort imminente qui l’a amené à devenir prêtre dans un podcast à écouter.

Ou encore, le poignant témoignage d’Angèle Lieby, retranscrit dans un livre « Une larme m’a sauvée », réédité en poche en 2013 : trois ans dans un coma artificiel, à tout entendre sans pouvoir hurler, un long et terrible cauchemar, même les obsèques sont programmées puis annulées… et puis une larme pour leur anniversaire de mariage coule sur la joue d’Angèle…

Le site: lavieapreslamort.com

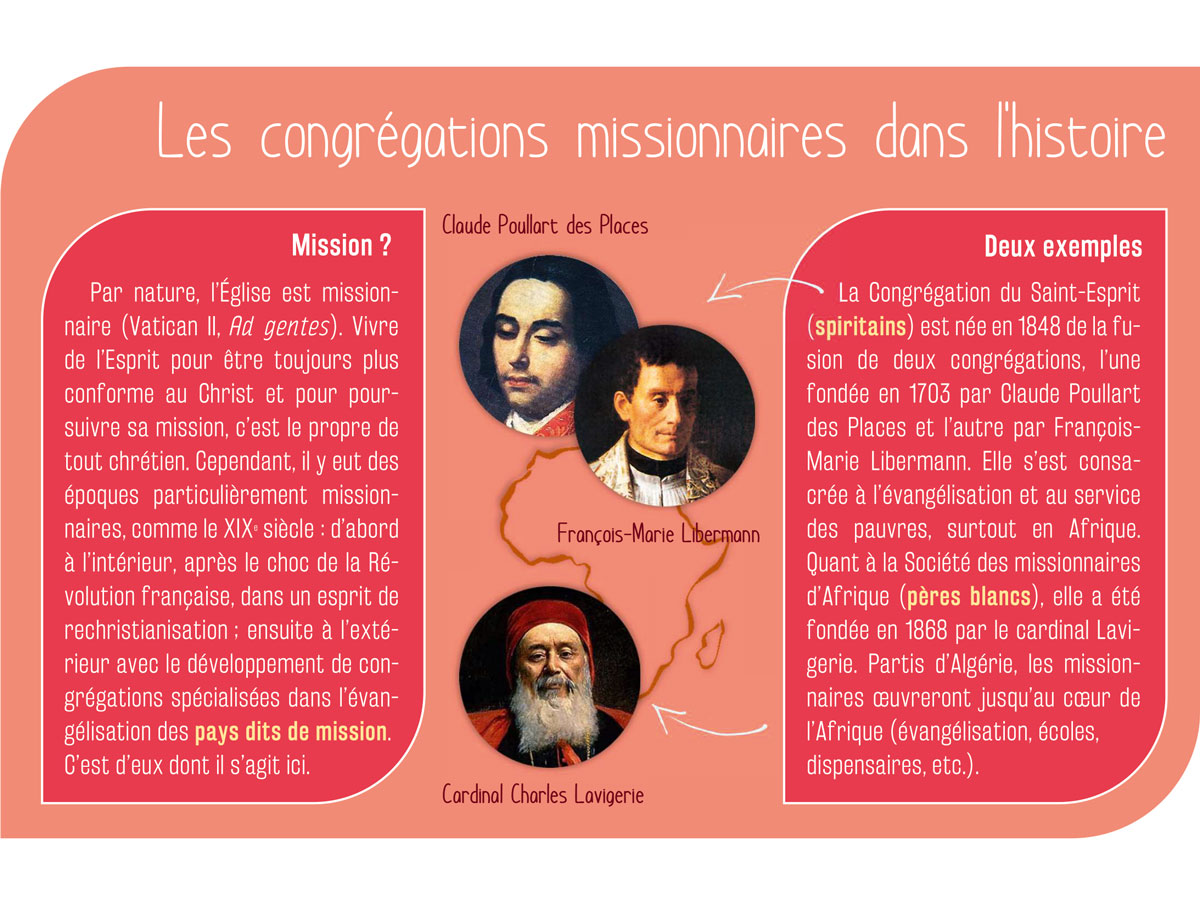

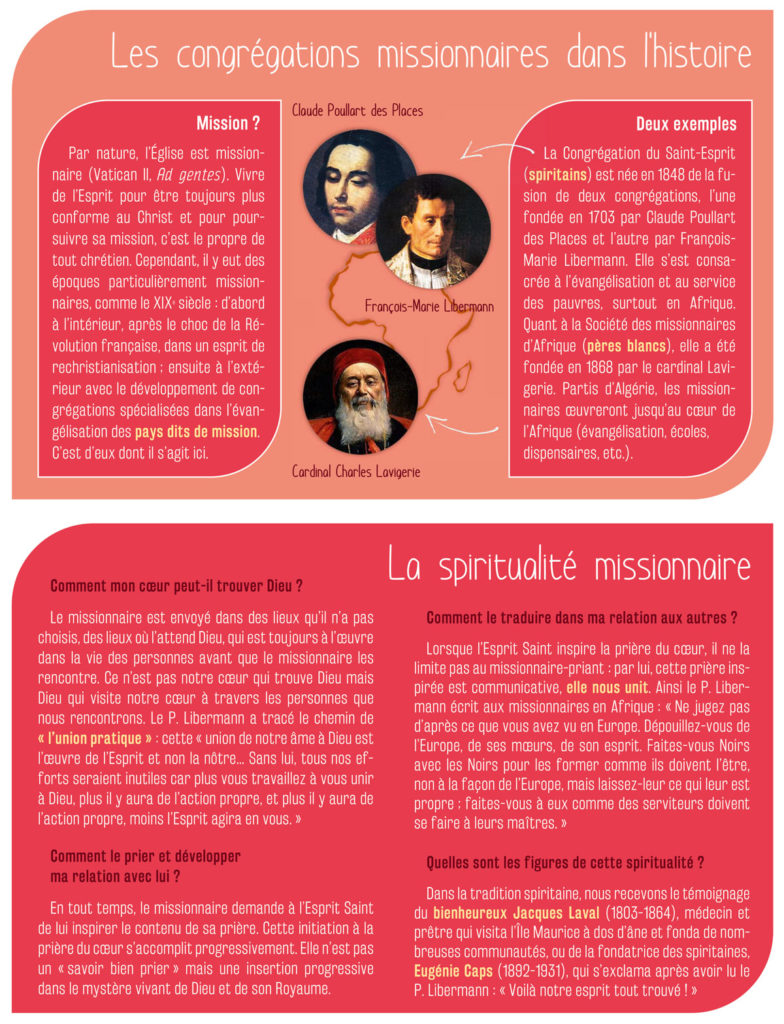

Les congrégations missionnaires

Trois sacristains pour un!

osé Jordan aura passé près de 20 ans «dans les sacristies» de la Bâtiaz (2000), de Martigny- Croix (2008) et de la Ville (2012), succédant, pour celles et ceux qui les ont connus à Andrée Jacquemettaz, Ami Bossetti et Damien Bauza… Et, pour lui succéder, il a fallu trouver trois personnes différentes: Jean Richon à Martigny-Croix, Pierre-André Chamboyey à la Bâtiaz et Paulo Martins Au Bourg et en Ville…

Ces deuils à vivre ensemble !

Il est certain que novembre se revêt volontiers de la couleur du deuil et, en particulier, de la mémoire d’êtres chers qui nous ont quittés. Toutefois, si l’on en croit le philosophe Jean-Michel Longneaux, l’expérience du deuil marque nos vies de façon plus fondamentale et plus permanente.

Les offrandes de messe

Par Calixte Dubosson

Photo: DRLorsque des fidèles demandent à un prêtre de célébrer une messe, ils proposent une offrande en argent. Si une somme est remise au prêtre avec l’intention de messe, ce n’est pas pour la payer, car elle n’a pas de prix. Ou plutôt son prix est celui qu’a payé le Christ en se sacrifiant. On parle donc d’offrande.

La pratique des messes célébrées à des intentions particulières, surtout pour les défunts, s’est développée et maintenue jusqu’à aujourd’hui. Au sujet des défunts, cette tradition trouve son origine dans l’Ancien Testament.

Le 2e livre des martyrs d’Israël rapporte que, lors d’une guerre, des soldats étaient morts. En relevant leurs corps, on découvrit « sous la tunique […] des objets consacrés aux idoles de Jamnia que la Loi interdit aux Juifs. Il fut ainsi évident pour tous que c’était là la raison pour laquelle ces soldats étaient tombés ».

Leur chef, nommé Judas Maccabée, « ayant fait une collecte, envoya jusqu’à deux mille drachmes à Jérusalem, afin qu’on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement dans la pensée de la résurrection. Si, en effet, il n’avait pas espéré que les soldats tombés ressusciteraient, il eût été superflu et sot de prier pour les morts… Voilà pourquoi il fit faire pour les morts ce sacrifice expiatoire afin qu’ils fussent absous de leur péché ». (2 M 12, 37-45)

Parcours Siloé: remise des diplômes

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Nyon-Founex (VD), novembre-décembre 2020

Par Liliane Blanchard-Dauvillier, participante

Les participants au parcours Siloé ont reçu leur diplôme samedi 26 septembre à la chapelle Saint-Robert lors d’une messe présidée par le vicaire épiscopal pour le canton de Vaud, l’abbé Christophe Godel.Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par mois. Il permet de se ressourcer en puisant à la Parole de Dieu et à la tradition chrétienne et invite à porter un regard neuf sur la foi et les questions d’aujourd’hui. Il s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale, mais aussi à toute personne souhaitant suivre une formation permanente et approfondir ses connaissances. Le parcours est pris en charge par le service de formation des adultes de l’Eglise catholique du canton de Vaud (SEFA).Un belle aventure humaine

Lorsque nous nous sommes inscrits au parcours Siloé il y a trois ans, certains d’entre nous se sont dit : « Les deux premières années d’accord, mais pour le travail final… je ne crois pas ». Et nous voilà au jour de la remise des certificats.

Ce parcours d’approfondissement de la foi fut une belle aventure humaine : des amitiés se sont forgées, se sont approfondies, ont grandi. Des événements sont advenus dans nos vies pendant ces trois ans. Certains nous ont quittés, nous avons pouponné après une naissance, et… nous avons pris trois ans de plus !

Des décisions ont mûri, ont été prises : engagement, service, mise à disposition pour l’Eglise, en Eglise. L’aventure n’est pas terminée pour la plupart d’entre nous aux niveaux de la formation, personnel, familial ou collectif. Ce parcours a été un vrai temps de discernement pour trouver notre place, oser faire le pas pour un engagement plus concret, faire s’épanouir notre foi au service des autres. Des temps forts, en Terre sainte et à Taizé, nous ont rapprochés et nous ont permis de mieux nous connaître.

La Parole est devenue une compagne de route encore plus vivante qui nous fortifie et nous permet de traverser les épreuves.

La célébration dans la chapelle de Founex nous a permis de rendre grâce pour les dons reçus. Merci à Dieu qui nous a donné la santé pour commencer et terminer ce parcours en ce temps de pandémie. Merci à nos chers animateurs : Monique, Jean- Daniel et Alain, qui se sont dépensés sans compter pour animer, chanter, jouer, écouter, nous guider, nous encourager et nous soutenir dans l’élaboration de nos travaux. Merci à vous, chers « siloistes » qui poursuivez le chemin. Dans quelques années, nous pourrons dire : « Siloé ? Oui, nous en étions, et cela a changé nos vies ».

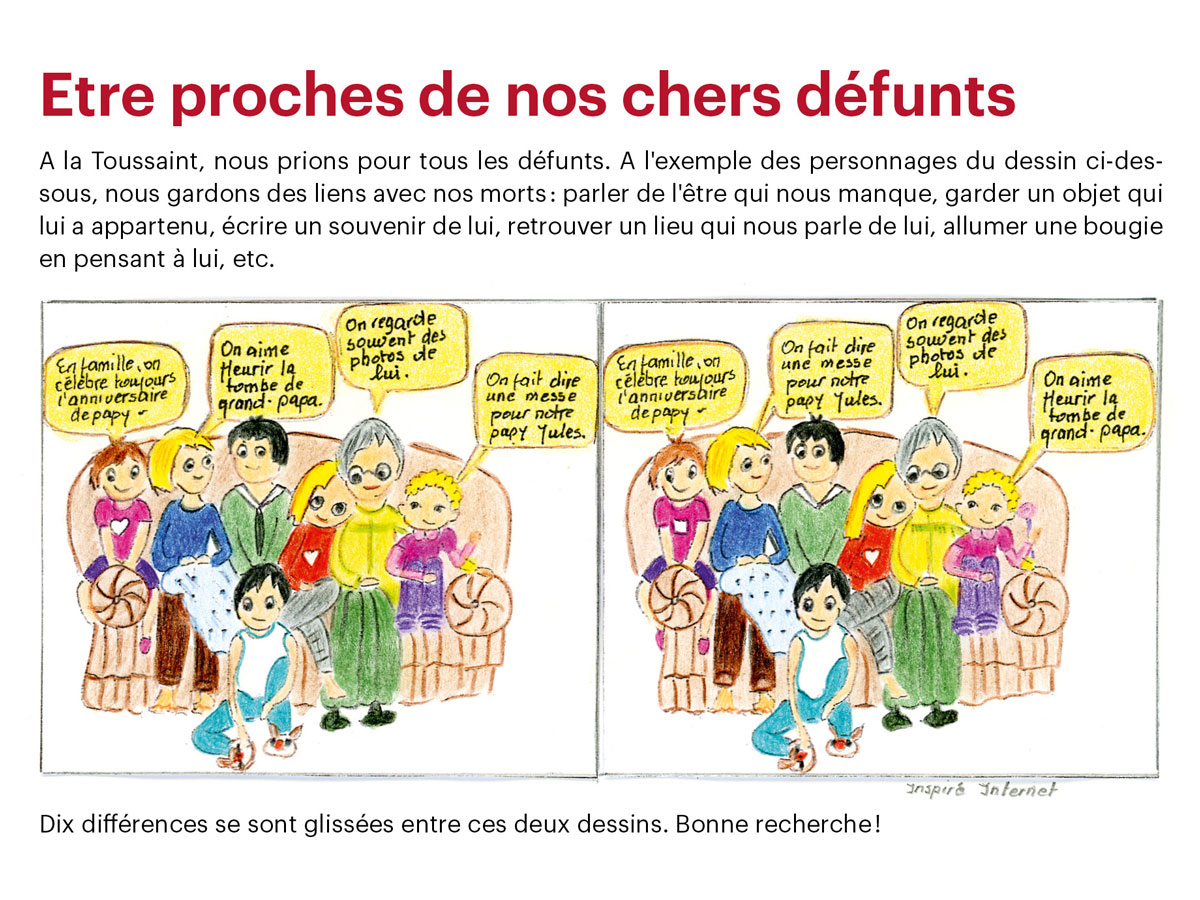

Jeux, jeunes et humour – novembre 2020

Par Marie-Claude Follonier[thb_image image= »5263″ img_link= »url:%2Fwp-content/uploads/2020/10/Jeux_novembre2020. »]

Question d’enfant

Pourquoi, en Eglise, fête-t-on Nouvel An à la fin novembre ?

Le calendrier des fêtes chrétiennes ne commence pas au 1er janvier, mais au 1er dimanche de l’Avent, cette année le 29 novembre. Le dimanche qui le précède, on fête le Christ-Roi de l’Univers qui rappelle le retour de Jésus à la fin des temps. Le calendrier chrétien suit en cela l’annonce de la venue de Jésus et le déroulement de sa mission tels que décrite dans les Evangiles : naissance à Noël, crucifixion et résurrection à Pâques puis montée au ciel à l’Ascension avec la promesse qu’il sera présent à nos côtés jusqu’à son retour. Etre chrétien, c’est donc pouvoir fêter Nouvel An deux fois !

Par Pascal Ortelli

Humour

Un curé, arpentant les allées d’un cimetière, voit une dame penchée sur la tombe de son mari.

Un curé, arpentant les allées d’un cimetière, voit une dame penchée sur la tombe de son mari.

Sur le monument est écrit « Jean Aymar (1900-1999) » avec la mention « Pourquoi si tôt ? ». Le curé est surpris et dit à la veuve que 99 ans, c’est plutôt un bel âge que la plupart n’atteignent pas.

La veuve rétorque : « Vous n’y comprenez rien. Mon mari est décédé à 2 heures du matin et je n’ai pas réussi à me rendormir ! »

Par Calixte Dubosson

Fratelli tutti

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, Unités pastorales du Grand-Fribourg (FR), novembre-décembre 2020

Par Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire | Photo: DR, JoÃo Carita

Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg livre, au nom des évêques suisses, un premier commentaire sur l’encyclique Fratelli tutti du pape François publiée le 4 octobre 2020. Citant de manière surprenante une chanson de l’auteur-compositeur brésilien Vinicius de Moraes, avec renvoi en note à son disque de 1962 (no 215), ainsi que le cinéaste Wim Wenders (no 203), le théologien Karl Rahner (no 88), beaucoup saint Thomas d’Aquin, des philosophes reconnus tels un Gabriel Marcel (no 87) ou Paul Ricoeur (no 102) ou même le controversé Georg Simmel (no 150), le futur pape Karol Wojtyla (no 88) encore jeune évêque dans son ouvrage « Amour et Responsabilité », mais aussi un maître de spiritualité tel René Voillaume (no 193), le Pape aime surtout se référer aux saintes écritures, à ses prédécesseurs, aux conférences épiscopales du monde entier, à ses propres écrits ou interviews, et en particulier à son ami le grand imam de l’université d’Al Azhar Ahmad Al-Tayyeb, avec qui il a signé le « document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune » à Abou Dabi en février 2019. Le Pape conclut d’ailleurs ses réflexions en reprenant leur appel commun. Mais le Pape dit aussi sa redevance à Martin Luther King, Desmond Tutu, Gandhi, et en particulier à Frère Charles de Foucauld qui inspire la prière proposée en conclusion de l’encyclique.

Citant de manière surprenante une chanson de l’auteur-compositeur brésilien Vinicius de Moraes, avec renvoi en note à son disque de 1962 (no 215), ainsi que le cinéaste Wim Wenders (no 203), le théologien Karl Rahner (no 88), beaucoup saint Thomas d’Aquin, des philosophes reconnus tels un Gabriel Marcel (no 87) ou Paul Ricoeur (no 102) ou même le controversé Georg Simmel (no 150), le futur pape Karol Wojtyla (no 88) encore jeune évêque dans son ouvrage « Amour et Responsabilité », mais aussi un maître de spiritualité tel René Voillaume (no 193), le Pape aime surtout se référer aux saintes écritures, à ses prédécesseurs, aux conférences épiscopales du monde entier, à ses propres écrits ou interviews, et en particulier à son ami le grand imam de l’université d’Al Azhar Ahmad Al-Tayyeb, avec qui il a signé le « document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune » à Abou Dabi en février 2019. Le Pape conclut d’ailleurs ses réflexions en reprenant leur appel commun. Mais le Pape dit aussi sa redevance à Martin Luther King, Desmond Tutu, Gandhi, et en particulier à Frère Charles de Foucauld qui inspire la prière proposée en conclusion de l’encyclique.

On a vraiment l’impression que le pape François veut donner le fondement ou la consistance chrétienne des déclarations du document précité d’Abou Dabi, mais aussi souligner encore l’aspect social de son encyclique précédente sur les enjeux écologiques, Laudato sì’. Saint François d’Assise et la parabole du bon Samaritain, analysée en profondeur, donnent le ton, en rappelant au passage que « nous avons tous quelque chose d’un homme blessé, quelque chose d’un brigand, quelque chose de ceux qui passent outre et quelque chose du bon Samaritain » (no 69). Et de rappeler en passant que Jésus lui-même avait été conspué de « samaritain »… (selon Jean 8,48, no 83). Mais le souci du Pape pour une juste compréhension de l’apport chrétien aux problèmes de l’humanité se voit notamment dans les passages sur « le conflit inévitable, les luttes légitimes et le pardon, la vraie victoire, la mémoire » (nos 237-254). Il est question du pardon qui ne quitte pas la justice mais sort de la haine. Puis aux numéros 255-270 sont analysées et rejetées les deux façons « d’éliminer l’autre », celle qui concerne les pays, la guerre, et celle qui concerne les personnes, la peine de mort. Des pages très complètes d’une profondeur remarquable. Il y est même répété, puisque le Pape se cite lui-même : « La prison à perpétuité est une peine de mort cachée. » (no 268) Il y va de l’inaliénable dignité de tout être humain. Point. Mais justement un « point », qui dans l’esprit de l’encyclique, pour convaincre, doit rester ouvert au dialogue!

Un examen de conscience

Cette encyclique est un appel aussi passionné que raisonné lancé à tous les hommes « de bonne volonté, quelles que soient leurs convictions religieuses » (no 56), à tous les peuples, à toutes les institutions et gouvernements, en faveur d’un authentique souci post-pandémique de changement radical pour un respect actif et universel des plus petits, des plus pauvres, des plus exposés aux dangers, dont la dignité ne saurait souffrir aucune exception. « Si la disparition de certaines espèces nous préoccupe, nous devrions nous inquiéter du fait qu’il y a partout des personnes et des peuples qui n’exploitent pas leur potentiel ni leur beauté, à cause de la pauvreté ou d’autres limites structurelles, car cela finit par nous appauvrir tous. » (no 137)

Le Saint-Père y décrit ainsi le racisme comme un virus de la pire espèce « qui mute facilement et qui, au lieu de disparaître, se dissimule, étant toujours à l’affût. » (no 97), et l’individualisme radical comme « le virus le plus difficile à vaincre » (no 105).

L’amour est présenté comme le seul fondement solide, non seulement entre personnes, mais aussi entre cultures, religions et nations : « Nous avons été créés pour une plénitude qui n’est atteinte que dans l’amour. » (no 68) Tout ce qui ne serait qu’un accord ou compromis dont chacun tire profit reste fragile. Et même les vertus, « sans la charité, n’accomplissent pas strictement les commandements comme Dieu les entend ! » (no 91). Car « le plus grand danger ne réside pas dans les choses, dans les réalités matérielles, dans les organisations, mais dans la manière dont les personnes les utilisent ». (no 64) C’est la découverte de l’autre et de la différence qui permet de se compléter et donc de grandir en humanité. Pour cela, le dialogue est la voie royale et certifiée !

Il ne suffit pas de croire en Dieu

Les croyants en prennent pour leur grade : « Croire en Dieu et l’adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté » (no 74, no 86). Il en donne bien des exemples, tout au long de l’encyclique, qu’il s’agisse de comportements personnels ou collectifs…

Ainsi, la responsabilité personnelle est aussi soulignée : « Tout attendre de nos gouvernants serait puéril » (no 79) ! Ainsi, « si quelqu’un a de l’eau en quantité surabondante et malgré cela la préserve en pensant à l’humanité, c’est qu’il a atteint un haut niveau moral qui lui permet de se transcender lui-même ainsi que son groupe d’appartenance » (no 117). Mais surtout, à la fin de l’encyclique, le Pape rappelle qu’évincer Dieu c’est livrer l’homme aux idoles (nos 271-284).

La fraternité en humanité

Si saint François s’est bien adressé à ses frères en religion en leur disant « tous frères », et si le saint d’Assise s’est comporté envers toute femme et tout homme en frère, jusqu’auprès d’un sultan en égypte, cela remonte bien sûr à Jésus, nous dit le pape homonyme ; car en Matthieu 23, 8, Jésus dit bien : « Vous êtes tous des frères et sœurs. » (no 95) Autrement dit : vous n’y pouvez rien, c’est ainsi. C’est le fondement même de l’amitié sociale, le fondement de cette humanité qui nous est si commune. La revendication incontournable de mêmes droits pour tout être humain « découle du seul fait de posséder la dignité humaine inaliénable » (no 127). Au point d’appeler « à renoncer à l’usage discriminatoire du terme minorités » (no 131) et à agir plutôt avec et à l’écoute des autres, et notamment des pauvres, que pour eux (no 169). Être tous frères et sœurs est pour ainsi dire la plus belle des fatalités, occasion providentielle de découvrir le bonheur d’aimer et d’être aimé ! C’est ce sentiment fondamental d’appartenance à une même famille (no 230) qui ouvre au sens du bien commun. En plus, rien de ce qui est fait par amour ne sera perdu ! (no 195)

Fratelli tutti ? Un appel qui est mise en garde et prière

Le pape lance bien cet avertissement : « ou bien nous nous sauvons tous ou bien personne ne se sauve » (no 137) ! Mais il conclut, plein d’espérance, en prière, en nous en offrant une version interreligieuse et l’autre chrétienne.