La parabole du «fils prodigue», lue en temps de Carême et durant ce mois de septembre est un texte d’une richesse extraordinaire qui vaut la peine d’être regardé dans son contexte: Luc en fait l’aboutissement d’une argumentation de Jésus, face à ceux qui lui reprochent ses mauvaises fréquentations.

Un pont entre la recherche et la société

Les développements de la biologie et de la médecine poussent l’Eglise à se positionner sur de nouvelles questions de société. Stève Bobillier, membre de la Commission de bioéthique des évêques suisses, tente de concilier valeurs chrétiennes et enjeux de la recherche scientifique.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

En bioéthique, il est généralement question de limites. Quels sont les processus de discernement pour les fixer ?

Comme dans toute recherche scientifique, il faut d’abord laisser de côté ses opinions, établir les arguments pour et contre et éliminer ce qui semble incohérent pour tenter de discerner une réponse. Ce qui est intéressant, c’est de parvenir à trouver ce que j’appelle des « nœuds », c’est-à-dire des concepts fondamentaux comme la liberté ou la sécurité, qui entrent en concurrence dans une question éthique. Idéalement, il s’agit ensuite de trouver une solution pour les dépasser ou au moins de proposer des orientations. Le but n’est donc pas de convaincre, mais de donner à penser, car dans ces questions, il n’est pas possible de fixer une frontière stricte entre ce qui est juste ou non, mais plutôt une latitude.

Les discours concernant la vie humaine opposent fréquemment la logique du bénéfice individuel à celle du bien commun. Comment concilier ces deux logiques ?

Dans nos sociétés ultra-individualistes, nous oublions souvent que toutes nos actions ont un impact sur les autres. Idéalement, il faut viser le bien commun, parce qu’on comprend que c’est le bien et que c’est ce qu’il faut faire. Cela suppose de ne pas le confondre avec nos envies ou nos plaisirs individuels. Dans un second temps, comme nous faisons partie de la communauté, ce bien rejaillira d’une certaine manière sur nous.

Face à l’avancée des sciences et à leur impact sur l’humain, est-ce que la vérité d’hier est celle de demain ?

Il faut distinguer la vérité de notre saisie de la vérité. La vérité est universelle, elle vaut en tout temps et pour tous, mais notre compréhension change et doit s’approfondir. Cela vaut tant pour la philosophie ou la théologie que pour les sciences exactes qui se comprennent toujours « en l’état actuel de nos connaissances ». Donc les contextes changent, mais le questionnement fondamental, de ce qu’est l’homme et de son rapport au monde, demeure le même depuis toujours et ne

changera pas.

Dans ces domaines, les pratiques devancent bien souvent les normes qui permettent de les juger. La bioéthique a-t-elle un temps de retard ?

(Rires) Le rôle de la bioéthique est de mettre des garde-fous à la recherche. Souvent, nous intervenons après les découvertes, car la science évolue rapidement, mais il y a des questions que nous pouvons prévoir. La modification de l’ADN humain, par exemple, risque d’avoir des conséquences irréversibles et nous devons anticiper les problèmes pour mettre des limites claires à la recherche.

La bioéthique qui s’est imposée est de nature déontologique et juridique. Peut-elle faire face à des enjeux d’ordre anthropologiques, voire métaphysiques ?

La traduction pratique de la bioéthique se fait dans la loi. Cela dit, le droit fixe ce qui est légal, pas ce qui est juste. Il est important de défendre des valeurs humaines comme la défense du plus faible. Face aux questions bioéthiques qui concernent les limites de la vie, l’aspect juridique ne suffit pas, car la dimension spirituelle de l’homme resurgit inévitablement. Il y a par exemple aujourd’hui un fort tabou de la mort, qui est abstraite, statistique, chiffrée. On parle peu de sa propre mort comme d’une réalité. Il est pourtant essentiel de l’anticiper, pas seulement administrativement, mais surtout sous l’aspect humain et spirituel.

Autour de la vie humaine

La Commission de bioéthique des évêques suisses se penche sur toutes les questions touchant à la vie humaine. Des thématiques telles que le consentement présumé dans le don d’organes, le diagnostic préimplantatoire, l’euthanasie, l’expérimentation animale et humaine, le suicide assisté ou encore la procréation médicalement assistée ont été abordées.

Biographie express

Docteur en philosophie et éthicien, Stève Bobillier est aujourd’hui professeur au Collège Saint-Michel (FR) et membre de la Commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses (CES). Cette dernière officie en tant qu’organe consultatif de l’Assemblée des évêques ou de l’Etat. Composée d’éthiciens, de philosophes, de médecins, de juristes et de théologiens, la commission propose des éclairages sur toutes les thématiques entourant la vie humaine.

Le pouvoir de pardonner

Pardonner: quelle gageure! Par-delà la blessure infligée, rester les mains ouvertes… Cela ne laisse-t-il pas nombre d’entre nous perplexes? La miséricorde, voilà bien une des plus puissantes et des plus étonnantes facettes de l’identité du Dieu de Jésus Christ. Une facette qui caractérise aussi proprement l’être humain.

C’est pas d’la tarte!

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTOS: DR

A l’origine observé par protestants comme catholiques, le Jeûne fédéral avait été instauré par la Diète fédérale en signe de «pénitence et d’Action de grâces». Même si la signification de ce lundi chômé tend à se perdre, ce week-end prolongé pour les cantons protestants de Suisse romande ne compte pas pour des prunes.

Dès le XVe siècle, l’observance de jours de jeûne est pratiquée en Suisse. C’est la Diète fédérale, assemblée des députés des cantons jusqu’en 1848, qui fixe ces journées de «pénitence et d’Action de grâces». Le premier document officiel mentionnant la «grande prière des Confédérés» date de 1517. Les épidémies de peste et les disettes ont poussé les autorités des cantons réformés à instituer ce type de journées de prière et de pénitence pour demander à Dieu de les en prémunir ou pour le remercier. Plus tard, elles ont été assorties de collectes en faveur de coreligionnaires persécutés (ndlr. les vaudois du Piémont en 1655).

Ce n’est qu’en 1639, soit durant la guerre de Trente Ans, que la Diète instaura une journée de jeûne annuel pour rendre grâce à Dieu d’avoir préservé la Suisse du conflit. A partir de 1643 les cantons catholiques instituèrent également de telles journées, mais ce n’est que le 8 septembre 1796 qu’elle fut célébrée pour la première fois d’un commun accord par catholiques et protestants. L’institution se maintiendra jusqu’en 1830, même si catholiques et protestants avaient déjà opté pour des jours différents. Loin de se distancier complètement de cette pratique, le concile Vatican II a décrété le Jeûne fédéral comme une manifestation œcuménique.

Qui dit jeûne, dit diète (pas fédérale cette fois-ci). Il était demandé à l’origine de s’abstenir de nourriture durant la journée. Les réunions à l’église se prolongeant jusqu’à tard dans l’après- midi, on n’avait pas le temps de préparer un dîner et on se limi- tait donc à une tarte de fruits de saison, préparée souvent la veille. La tradition de la tarte aux pruneaux serait aussi à chercher dans la pratique ecclésiale. Depuis le début du XIXe siècle, il était courant de conserver l’argent destiné ordinairement au repas du dimanche, pour l’offrir aux pauvres.

Recette: La tarte aux pruneaux du Jeûne fédéral

| Temps de préparation | Temps de cuisson | Temps de repos | Portions |

|---|---|---|---|

| 30 minutes | 60 minutes | 30 minutes | 8 |

Ingrédients

- 9 g de sel

- 90 g d’eau

- 100 g de farine complète

- 200 g de farine blanche

- 150 g de beurre

- 50 g de noisettes moulues (ou d’amandes) mélangées à 10 g de farine

- 1200 g de pruneaux

Préparation

- Dissoudre le sel dans l’eau

- Mélanger la farine complète, la farine blanche et le beurre. Ajouter l’eau salée et pétrir légèrement

- Laisser reposer la pâte 30 minutes au frigo

- Abaisser et piquer la pâte

- Déposer le mélange noisettes moulues-farine sur le fond de la tarte

- Couper les pruneaux en deux et les déposer sur le fond de tarte

- Préchauffer le four à 180°C. Enfourner environ 1 heure, jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée

Manger son chapeau

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTOS: DR

Les jésuites n’ont pas toujours eu très bonne presse. L’image tend à changer grâce au pape François. Néanmoins, si après cet article votre dent contre eux persiste, c’est le moment où jamais d’en croquer un!

Il aura fallu attendre 473 ans pour voir un jésuite élu à la tête de l’Eglise. Une longue patience qui aura au moins permis de redorer le blason de la Compagnie de Jésus. Car, à en croire certains sites internet, l’ordre fondé en 1540 par Ignace de Loyola serait responsable de bien des maux… jusqu’au naufrage du Titanic. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg, puisque cette éminence grise contrôlerait, en sous-marin, toutes les décisions du Vatican. Mais vous auriez bien raison de dire que cette théorie prend l’eau!

Deuxième en termes d’effectifs, derrière les franciscains et devant les dominicains, les jésuites ont la réputation d’être des intellectuels. Qualificatif qu’ils doivent à la longue formation qu’ils reçoivent. La particularité de cet ordre, outre les vœux habituels, est une obéissance absolue au pape et à Dieu. Depuis sa création, la Compagnie de Jésus s’est donné pour priorités l’éducation de la jeunesse et l’évangélisation.

Certains soutenaient un enseignement moral basé sur l’étude des cas particuliers [la casuistique, ndlr.], qui accorde une place prépondérante à la liberté individuelle face à la loi morale. Une posture «laxiste» perçue comme une manière de s’accommoder avec les choses du monde que les jansénistes brocardaient. Les jésuites sont décriés pour leur capacité à donner des réponses retorses pour étayer un argumentaire, cette controverse intellectuelle a lesté le terme d’une connotation péjorative. Il est devenu synonyme d’hypocrite.

Pour être tout à fait sincère, n’y a-t-il pas un plaisir presque littéraire à manger benoîtement un jésuite? Peut-on croquer dans un jésuite sans entendre le «Mangeons du jésuite, mangeons du jésuite!» des sauvages Oreillons du Candide de Voltaire?

Recette: Les Jésuites

Le nom de cette pâtisserie viendrait de la couverture de praline ou de glaçage au chocolat ressemblant par sa forme au chapeau à bords relevés comme des jésuites: un petit triangle de pâte feuilletée fourré à la frangipane et recouvert de praline ou de glaçage au chocolat. Plusieurs versions sur l’origine de la pâtisserie s’affrontent. L’une d’elle avance que la pâtisserie Moura à Santo Tirso aurait confectionné ces gâteaux pour la première fois en 1892. Elle doit la paternité de cette création à un de leur pâtissier ayant travaillé auparavant dans une communauté de prêtres jésuites à Bilbao, au nord de l’Espagne

| Temps de préparation | Temps de cuisson | Portions |

|---|---|---|

| 30 minutes | 40 minutes | 6 |

Ingrédients

1 pâte feuilletée abaissée, carrée de 250 g

Pour la crème pâtissière

- 250 ml de lait

- 25 g de fécule de maïs

- 3 jaunes d’œufs de taille moyenne

- 80 g de sucre en poudre

- 1 gousse de vanille

Pour la crème d’amande

- 80 g de poudre d’amande

- 80 g de beurre

- 2 oeufs de taille moyenne

- 80 g de sucre en poudre

Pour le glaçage

- 1 blanc d’oeuf

- 125 g de sucre clage

- 1 cuillère à café de jus de citron

- 175 g d’amandes effilées

- Sucre glace

Préparation de la crème pâtissière

- Dans une casserole, faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue en deux.

- Dans un bol, mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre en poudre et la fécule de maïs.

- Lorsque le lait commence à bouillir, verser sur le mélange jaunes d’œufs-sucre-fécule de maïs.

- Reverser la préparation dans une casserole et faire cuire à feu moyen en remuant sans cesse jusqu’à obtenir une consistance assez épaisse.

- Sortir du feu et mettre la crème dans un bol froid, couvert de film. Laisser refroidir.

Préparation de la crème d’amande

- Verser le beurre ramolli dans un saladier et ajouter le sucre en poudre.

- Fouetter jusqu’à obtenir une consistance de crème.

- Ajouter la poudre d’amande et les œufs.

- Bien mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène.

- Ajouter la crème pâtissière et bien mélanger pour obtenir une crème frangipane à la consistance homogène.

Montage

- Mettre la crème d’amande dans une poche à douille.

- Etaler la moitié de la pâte feuilletée sur un plan de travail légèrement fariné.

- Tracer des triangles sur la pâte feuilletée et découper.

- Humidifier le bord des triangles avec un peu d’eau.

- Garnir chacun des triangles de crème frangipane.

- Mettre la seconde partie de pâte feuilletée par-dessus.

- Souder les bords des triangles en appuyant légèrement avec les doigts.

- Disposer les triangles sur une plaque à pâtisserie couverte de papier sulfurisé en les espaçant.

Glaçage et finition

- Mélanger le blanc d’œuf avec le sucre glace et le jus de citron jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène.

- Recouvrir le dessus de chaque triangle avec le glaçage.

- Saupoudrer le dessus d’amandes effilées.

- Préchauffer le four à 180°C.

- Enfourner durant 35 à 40 min jusqu’à obtenir une belle couleur dorée. Sortir du four, laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace.

La prière en temps de crise

Avec la pandémie de Covid-19 et désormais la guerre en Ukraine, sans oublier les autres conflits qui sévissent continuellement sur la planète, l’humanité est particulièrement éprouvée. Face aux fléaux que représentent la maladie et la guerre, l’homme a de tout temps eu recours à la prière pour obtenir la guérison des malades ou l’apaisement des conflits. Le difficile contexte actuel nous pousse à revenir sur l’histoire de la prière et son application en temps de crise.

PAR SÉBASTIEN DEMICHEL | PHOTOS : PIXABAY, DR

La prière : sens et origines

Présente dans toutes les civilisations du monde, la prière comporte deux dimensions centrales. Elle peut être « un acte spontané, jailli du cœur de l’homme qui demande aide ou protection, ou qui remercie », mais aussi « une habitude ritualisée, codifiée dans une tradition qui recouvre des réalités bien différentes selon les époques et les cultures » (Michel Meslin). Le geste et la parole vont de concert dans la prière. Elle implique en outre une altérité. L’autre, en l’occurrence Dieu, est présent et écoute. La prière n’apparaît pas comme une simple conversation, mais elle implique la foi de l’orant.

Les Écritures nous éclairent sur l’histoire de la prière. Dans l’Ancien Testament, le peuple de Dieu entre déjà en dialogue avec lui par l’intermédiaire des prophètes, mais aussi par diverses formes de prière (psaumes, cantiques, hymnes et acclamations). Toutefois, c’est avec les Évangiles et l’exemple du Christ que la prière trouve véritablement son accomplissement. Le Christ apparaît comme un « pédagogue de la prière » (Marcel Metzger) : Jésus entre lui-même souvent en prière (sur la montagne en Luc 6, 12 et 9, 28, durant la Sainte-Cène en Jean 17, et même sur la croix, en Matthieu 27, 46, où il fait l’expérience de l’abandon). Mais le Christ enseigne également la prière. Puisqu’il faut toujours prier sans se décourager (Luc 18, 1), il transmet le Notre Père qui condense la pédagogie de la prière chrétienne.

La prière peut prendre des formes multiples : action de grâces, anamnèse (faire mémoire), profession de foi (reconnaissance et proclamation des qualités de Dieu), demande de pardon (dénonciation du mal) et supplication. C’est dans cette dernière catégorie que se situent les prières en temps de crise.

Eglise Saint-Pierre à Fribourg.

Épidémies et prière

Si l’Ancien Testament insiste sur la maladie comme châtiment divin, le Nouveau Testament préfère y voir la conséquence du péché originel et les guérisons du Christ déplacent la focale sur le soin et la miséricorde. Jésus guérit le paralytique (Marc 2, 1-12) et rend la vue à l’aveugle Bartimée (Marc 10, 46-52). Se fondant sur les actions du Christ, les premiers chrétiens prient déjà pour leurs frères et sœurs malades : « Sois propice, Seigneur, secours et guéris les malades. Commande aux maladies et soutiens ceux qui sont affaiblis » (Euchologe de Sérapion 7, 22).

Dans l’Europe de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne, les prières s’orientent principalement contre le terrible fléau que représente la peste. La messe Recordare, Domine, testamenti tui (Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance) est instituée par le pape Clément VI en 1348 pour lutter contre la Peste noire. Par la suite, les prières contre la peste s’adressent à Dieu soit directement, soit par le biais d’intercesseurs à l’image de la Vierge Marie, de saint Roch ou encore de saint Sébastien.

La pandémie de Covid-19 est également l’occasion de nombreuses prières. Ainsi, le pape François lance un marathon de prière pour l’humanité blessée. S’adressant à la Vierge, il lui demande qu’elle « illumine les esprits des hommes et des femmes de science pour qu’ils trouvent les bonnes solutions pour vaincre ce virus ». Dans notre diocèse, la messe de la Toussaint 2020 était spécialement dédiée aux victimes du coronavirus et aux familles qui n’ont pas pu célébrer les funérailles comme prévu pendant le printemps.

Une arme non violente en réponse à la guerre

Avec la peste et la famine, la guerre est le troisième fléau traditionnellement craint par l’humanité, comme en atteste une prière de la version primitive de la litanie des saints : A peste, fame et bello, libera nos domine (de la peste, de la famine et de la guerre, délivre-nous Seigneur).

Des prières pour la paix sont déjà attestées dans l’Antiquité, lorsque les chrétiens font face aux persécutions. Ainsi, durant la persécution de Dèce, l’évêque Cyprien de Carthage s’adresse à Dieu de la manière suivante : « Demandons que la paix nous soit bientôt rendue et que, rapidement, vienne le secours qui dissipera nos ténèbres et nos dangers […]. Qu’après les ténèbres vienne la lumière, après les orages et les tempêtes, une douce sérénité. » Pendant la guerre de Cent Ans, le seigneur poète Charles d’Orléans prie pour la paix qu’il qualifie de « vrai trésor de joie ».

L’éclatement de la guerre en Ukraine en février dernier suscite une importante vague de prière. À Fribourg, dans l’église du Christ-Roi, une veillée de prière en faveur de la paix en Ukraine réunit 300 fidèles. Considérant la guerre comme un « échec de la politique et de l’humanité, une capitulation honteuse, une déroute devant les forces du mal » (Fratelli Tutti, 261), le pape François prie la Vierge Marie dans un acte de consécration à son Cœur immaculé. Il lance en outre une journée mondiale de prière pour la paix, en invoquant Marie, Reine de la Paix, dans la basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure. À ces prières s’ajoute la charité des fidèles. Les paroisses catholiques du décanat de Fribourg ont ainsi fourni à l’Ukraine des produits d’hygiène, de la nourriture, des vêtements ou encore du matériel médical grâce à la générosité des fidèles. La prière est donc secondée par les actes de charité.

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le « oui » qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde.

Extrait de l’Acte de consécration au Cœur immaculé de Marie par le pape François (25 mars 2022)

Se marier pour la vie, une folie de nos jours, mais avec la foi on y croit!

PAR CLAIRE LAMON ET DAMIEN LUGON

PHOTO : DR

Chers lecteurs, nous sommes deux jeunes croyants qui nous adressons à vous afin de vous faire part de la joie et de l’espérance que nous avons en le mariage à l’Eglise !

Nous nous sommes rencontrés, il y a bientôt six ans, aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie et sommes toujours, à ce jour, en contact avec le groupe de jeunes avec lequel nous sommes partis. Aujourd’hui, nous souhaitons prononcer un OUI éclairé sous le regard de Dieu.

Qui sommes-nous, si novices dans cette aventure, pour témoigner au sujet du mariage ? Une chose est sûre, à défaut d’avoir de l’expérience, nous avons la profonde conviction que le mariage est intimement lié à Dieu. En effet, quelle plus grande folie que de se marier au XXIe siècle ?

Nous nous sommes rapidement rendu à l’évidence qu’il était possible de nous laisser submerger par l’ampleur de l’organisation matérielle du mariage et de passer à côté de l’Essentiel. C’est pourquoi nous avons tenu à rencontrer fréquemment le prêtre qui célébrera notre mariage, afin d’approfondir les ques-tions de fond liées au sacrement.

La question de liberté nous a rapidement taraudés en évoquant la notion d’engagement définitif. Est-ce que la notion d’engagement peut rimer avec celle de liberté ? Quelle place laisser à la liberté de chacun tout en s’engageant pleinement à deux ?

A l’ère de l’apologie de la liberté (parfois prônée comme la préservation de tous les possibles et/ou l’absence de contrainte), est-ce vraiment rationnel de s’engager dans un parcours à deux pour la vie ? Nous en sommes désormais profondément convaincus !

En effet, nous avons, de par notre préparation au mariage, appris à appréhender cette notion de liberté sous un tout autre regard. Et si la liberté ne correspondait pas à l’absence de choix mais plutôt à la possibilité de choisir le bien (de l’autre et de soi, dans une réelle réciprocité) ? Et si cette dernière correspondait à prendre une décision afin de se libérer de l’emprise des doutes ? Et si être « pleinement libre » ou « libéré », ne consistait pas, justement, à s’engager avec la ferme volonté de tout mettre en œuvre pour entretenir notre couple ?

Ainsi, nous en sommes arrivés à la conclusion que l’engagement pouvait être pleinement source de liberté plutôt que d’enfermement, pour autant qu’elle soit appréhendée telle que proposée ci-dessus, ce qui nous a réjouis. Car oui, c’est quand même drôlement plus beau de percevoir l’engagement ainsi.

Nous sommes conscients de la beauté, mais aussi des défis que comporte le chemin sur lequel nous souhaitons nous engager. Par analogie, écrire cet article peut sembler aisé, et pourtant, cet exercice nous a permis de nous rendre compte de la taille de l’engagement que nous allons prendre. En effet, comment faire pour que cet article ne présente pas deux visions superposées l’une à l’autre mais bien une seule découlant des deux et traduisant les idées de chacun ? Cette question s’apparente drôlement aux défis de la vie de couple, notamment de par les ajustements qu’elle implique. En ce sens, nous imaginons bien que l’aide et la grâce de Dieu, couplées à une communication soignée, sont donc bienvenues et indispensables dans ce projet de vie tellement fou !

Pour conclure, nous espérons de tout cœur que l’Eglise et les croyants sachent accueillir tous les couples dans leur diversité, quelque soit leur parcours, pour les guider au mieux dans leur chemin vers Dieu, afin que Son message puisse toucher le plus grand nombre.

Merci à tous pour vos exemples de longévité dans le mariage et en union de prière !

Ordination de Frère Mathieu-Marie

Frère Mathieu-Marie a été ordonné prêtre le 19 juin dernier au couvent de l’Annonciation de Paris. Après quatre années passées au couvent Saint-Hyacinthe à Fribourg, il évoque son parcours et sa joie, toujours renouvelée, au service de l’Évangile.

PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE STEVENS | PHOTOS : DR

« Nous devons semer la graine, pas la thésauriser. »

Saint Dominique

Né en Alsace, Frère Mathieu-Marie est arrivé à Fribourg en 2018 pour réaliser un master en théologie à l’Université. Il rejoint l’équipe pastorale Notre-Dame deux

ans plus tard et participe à la préparation des enfants aux sacrements. Dans le cadre de cette fonction, il collabore régulièrement avec des laïcs et se réjouit du dialogue ainsi créé.

En tant que membre de l’Ordre des frères prêcheurs, Frère Mathieu-Marie donne tout naturellement la priorité à la prédication. Son ministère dans la catéchèse l’amène ainsi à jongler entre deux mondes : celui de la prière et de la contemplation, et celui de la vie active et séculière.

Un parcours singulier

Avant de découvrir sa vocation, le futur prêtre a vécu une vie riche de sens. Il évoque une scolarité compliquée avant de partir en internat et d’obtenir un baccalauréat en génie civil. Un BTS (Brevet de technicien supérieur) à Strasbourg lui ouvre les portes d’une grande entreprise en 2006. Il apprécie sa fonction de chef d’équipe, mais regrette les impératifs liés au domaine de la construction : les délais imposés, la rudesse des conditions de travail et le manque de minutie.

Malgré une situation matérielle confortable, il quitte l’Alsace en 2012 pour Chambéry. Son besoin de sens et sa soif d’apprendre l’amènent à suivre une formation professionnalisante en écoconstruction. Durant cette année, il fréquente la communauté du Chemin-Neuf, une communauté catholique à vocation œcuménique inspirée de la spiritualité ignacienne.

C’est à l’occasion d’un temps prolongé à l’abbaye des Dombes qu’il découvre une fraternité saine, exempte de séduction

ou de compétition. Il est heureux. C’est ainsi que Frère Mathieu-Marie (qui n’est encore « que » Mathieu) s’interroge sur la possibilité de vivre autrement… Finalement, il prolonge son séjour pour se consacrer à l’intelligence de la foi, la lecture de la Bible et la vie en communauté.

En 2014, Frère Mathieu-Marie rentre chez ses parents en Alsace. Il leur confie alors son désir de devenir religieux. S’ensuit une période de recherche et de discernement, durant laquelle il travaille dans la plomberie. Plusieurs intuitions l’amènent à frapper à la porte du couvent des dominicains. Il est déclaré regardant puis

postulant et ronge son frein en attendant d’être accueilli. Dans l’intervalle, un

temps de service civique au sein de la

communauté de l’Arche lui permet d’affermir ce choix. L’entrée au noviciat tant attendue a finalement lieu le 5 septembre 2015.

S’en remettre à Dieu

Au noviciat, Frère Mathieu-Marie découvre un nouveau rythme de vie. Il y pratique intensément la Lectio divina tout en s’engageant dans un ministère d’accueil à la prison de Strasbourg. Après une première année d’initiation, il renouvelle son engagement pour une durée de deux ans et s’installe à Lyon, où il débute des études en théologie. Une fois de plus, il se heurte au cadre académique. Il hésite, avant de réaliser que sa soif spirituelle et intellectuelle est inextinguible. Sa confiance en Dieu lui permet de lâcher prise. L’appel est désormais limpide, il s’en remet au Seigneur.

Un soir d’hiver, son chemin croise celui d’un jeune homme qui l’apostrophe : « Eh frère, tu bois une bière ? » Convaincu d’abord qu’il s’agit d’une blague, Frère Mathieu-Marie relève néanmoins le défi. Cette interpellation est le début d’une longue discussion au terme de laquelle ces paroles de Jean 7, 37 trouvent un certain écho : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. »

Frère Mathieu-Marie célébrera sa première messe le dimanche 3 juillet à 10h à l’église du Christ-Roi.

La prédication et le salut des âmes

Fondé par saint Dominique de Caleruega au XIIIe siècle, l’Ordre des frères prêcheurs – appelé plus communément dominicain, a pour mission de transmettre le message de l’Évangile et d’amener les hommes à Dieu. Cette famille religieuse accueille des frères, prêtres ou non, des sœurs contemplatives ou apostoliques ainsi que du tiers-ordre laïc. Les dominicains vivent en communauté au rythme de la liturgie. Ils partagent leurs biens, leur temps et leurs divers engagements apostoliques. La spiritualité dominicaine se veut à l’image du message porté par le Christ : simple, claire, directe et objective.

10e rassemblement romand du MADEP-ACE à Saint-Ursanne

TEXTE ET PHOTOS PAR FLORENCE CHERUBINI

C’est le 2 avril dernier que 203 enfants, membres d’équipes MADEP-ACE de la Suisse romande, se sont retrouvés dans la belle ville médiévale de Saint-Ursanne pour fêter les 80 ans d’existence de ce Mouvement d’Apostolat des enfants, issu de l’Action catholique.

Pour rappel, le Mouvement est toujours présent, sous différents noms, dans une quarantaine de pays à travers le monde (MIDADE), avec pour principale conviction que « Les enfants ont des droits et (qu’) ils peuvent participer à la construction d’un monde de justice et de paix où qu’ils soient »…

Mue par ce beau slogan, une petite délégation de six enfants a représenté notre secteur lors de cette journée imaginée et organisée par de jeunes Jurassiens.

Au programme : découverte de la ville à travers un jeu de piste, jeux dans l’esprit des joutes moyenâgeuses, partage d’un gigantesque gâteau d’anniversaire et célébration dans la magnifique collégiale. Le long voyage de retour nous a laissé le temps de partager nos impressions : tous ont apprécié de découvrir cette jolie ville, de s’essayer à un combat d’épée (en carton !), de se déguiser. Avoir eu l’occasion de rencontrer des enfants d’ailleurs leur a également fait sentir et vivre concrètement l’appartenance à une Eglise plus vaste que celle de leur clocher paroissial…

« Super chouette ! Formidable ! »

Rosine, Lily, Léa, Raphaël, Gabrielle et Gabriel ont représenté le secteur d’Aigle.

Se ressourcer

PAR VÉRONIQUE BENZ | PHOTO : R. BENZ

La fin de l’année pastorale est toujours riche en activités et en événements. Le Chemin néocatéchuménal a tenu sa grande mission à la fin du mois d’avril. Cécile Benelli nous partage cette magnifique aventure.

Le temps entre Pâques et la Fête-Dieu est traditionnellement marqué par les célébrations des premières communions. Plus d’une centaine d’enfants de notre décanat ont reçu pour la première fois l’Eucharistie. Retour en photos sur ces moments de grâce et de foi partagés.

De nombreux jeunes ont participé à Crossfire, un festival qui mélange allègrement foi chrétienne et décibels.

Frère Mathieu-Marie, dominicain, a eu la joie d’être ordonné prêtre le 19 juin au couvent de l’Annonciation de Paris. Il nous partage son parcours et la joie qu’il a eu d’œuvrer au sein de notre décanat.

Vous pourrez également découvrir le portrait d’Edward Mezger. Après plusieurs années comme cérémoniaire à la cathédrale Saint-Nicolas, il a quitté la Suisse pour poursuivre ses études à Munich.

L’actualité de cet été, c’est, hélas, toujours la guerre en Ukraine. Jean-Marie Monnerat a recueilli le témoignage d’un couple qui a accueilli une famille ukrainienne. Face aux fléaux que représentent la maladie et la guerre, l’homme a de tout temps eu recours à la prière pour obtenir la guérison des malades ou l’apaisement des conflits. Dans sa rubrique, Sébastien Demichel nous présente la place de la prière dans les temps de crise.

L’année pastorale touche à sa fin, les vacances approchent. Ce temps de repos et de ressourcement est nécessaire avant de repartir pour une nouvelle année pastorale, avec ses défis et ses nouveautés. Ils seront nombreux cet automne dans notre décanat, et vous seront annoncés dans le numéro de septembre-octobre.

En attendant, il est temps pour chacun de se reposer et de se ressourcer. La rubrique de Paul Salles « ma foi sur le web » vous propose des pèlerinages en ligne. L’abbé Arnaud Evrat nous rappelle l’importance de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie. Le ressourcement passe aussi par la convivialité. Pour festoyer cet été avec vos amis, Yoana Aviolat, qui œuvre à la cure Saint-Nicolas, vous propose sa recette de flan tomate-poivron et sa sauce feta. C’est notre nouvelle rubrique « à la table des curés » !

Je vous souhaite une bonne lecture et un été reposant et ressourçant !

Course des servants de messe…

… de l’Unité pastorale Saint-Barnabé

PAR CARMEN GAMBA

PHOTO : CARMEN VORLET

Comme chaque année, la course des servants de messe a eu lieu le vendredi 27 mai 2022 (Pont de l’Ascension) afin de les remercier pour leur engagement au sein de nos 4 paroisses.

Rendez-vous leur est donné devant l’église de Payerne à 8h15 où un magnifique bus des Voyages Jean-Louis & Novabus nous attend ! 26 servants répondent présents à l’invitation et 7 accompagnants sont là afin de partager avec eux cette journée qui débute avec un superbe soleil.

Direction Grandson où nous avons réservé l’église Saint Jean-Baptiste afin de partager une messe. L’abbé Luc de Raemy sollicite les enfants pour la lecture et demande également leur aide pour servir la messe, il évoque de jolis souvenirs dans cette église où lui-même a servi étant enfant.

Nous poursuivons notre journée en nous dirigeant au bord du lac, vers une très jolie place avec table de pique-nique et jeux. Joli moment de détente pour chacune et chacun.

La sortie continue au Château de Grandson pour une quête médiévale où deux équipes s’affrontent dans une course effrénée à travers le château pour retrouver au plus vite le fameux trésor de Grandson. Nous terminons en beauté par la visite et des jeux de piste au Centre Pro Natura de Champ-Pittet à Cheseaux-Noréaz.

La journée a été riche et nous marchons bien lorsque le signal du retour est donné à 17h15. Nous sommes ravis de retrouver notre bus afin de rentrer tranquillement à Payerne où nous arrivons aux alentours de 18h.

Chers servants, merci de répondre toujours présents pour animer et rendre encore plus vivantes nos messes. Vous amenez de la spontanéité et de la joie à nos célébrations. Ce service à Dieu et à l’Eglise vous et nous aide à aller à la rencontre du Seigneur avec amour et tendresse.

Toute l’équipe des servants de messe remercie chaleureusement la paroisse de Fétigny-Ménières, plus précisément l’équipe organisatrice de la sortie : Mmes Marlyse Ansermet, Claire Michel et Carmen Gamba. Un merci aussi à tous les accompagnateurs et accompagnatrices de nos paroisses qui ont consacré leur journée pour être aux côtés des jeunes.

Vivre un pèlerinage en ligne

Dernier volet de notre série M@ foi sur le web, consacrée aux moyens digitaux pour vivre sa foi. Et puisque vient l’été, et qu’avec lui ce sont les souvenirs de voyages qui réapparaissent, découvrons qu’il est aussi possible de vivre un pèlerinage devant l’écran de son smartphone.

PAR PAUL SALLES | PHOTOS : VISITE-PANORAMIQUES.COM, SINOD.FR

Alors, oui, les puristes vont crier au sacrilège, car on est loin de l’expérience fondatrice des pèlerinages médiévaux où, par pénitence, on partait de chez soi pour rejoindre à pied Saint-Jacques-de-Compostelle, Rocamadour, le Mont-Saint-Michel, Rome ou Jérusalem. On conçoit vite

que l’effort physique ne sera pas le même, l’expérience humaine ne sera pas la même, mais seront-ils inexistants pour autant ? Quant à la conversion spirituelle, qui dépend tout autant de l’action de l’Esprit Saint que des kilomètres parcourus, est-elle rendue insignifiante par l’immédiateté de l’écran ? Il faut le concéder, il manque beaucoup d’ingrédients à un pèlerinage virtuel pour qu’il soit un vrai pèlerinage, mais il peut tout de même servir de support à une vraie expérience spirituelle.

C’est surtout durant la phase de pandémie en 2020-2021 que le pèlerinage virtuel s’est développé : puisqu’il n’était plus possible de partir loin de chez soi, on pouvait essayer de s’échapper virtuellement.

La première manière de vivre un pèlerinage, qui est peut-être la moins élaborée, est d’effectuer des visites virtuelles de lieux de pèlerinage. Ainsi, les cathédrales de Saint-Jacques à Compostelle, celles de Chartres, du Puy-en-Velay, ou les sanctuaires de Conques, Rocamadour et le Mont-Saint-Michel sont virtuellement visitables sur le site www.visites-panoramiques.com, ou www.360cities.net Dans la même idée, on peut visiter toutes les basiliques de Rome, la chapelle sixtine ou les musées du Vatican sur le site www.rome-roma.net. Mais avec cette solution, il s’agit davantage d’une visite que d’un pèlerinage.

Certains sanctuaires, comme Lisieux par exemple, offrent la possibilité de traverser un itinéraire sur les pas de sainte Thérèse à travers six modules en vidéos (www.carmeldelisieux.fr).

Les sanctuaires de Lourdes ont élaboré en 2020 et 2021 le pèlerinage mondial et digital à Lourdes nommé Lourdes United, et qui visait à proposer sur la journée du 16 juillet (dernière apparition de la Vierge à sainte Bernadette), des temps de prière en plusieurs langues, des témoignages, des conférences, la possibilité de déposer un cierge ou une intention de prière à distance. Bref, un mini-pèlerinage sur une journée. La levée des mesures sanitaires a permis la reprise des pèlerinages sur le site, mais il reste toujours la possibilité de suivre à distance les temps de prière

qui ont lieu à la grotte de Massabielle ou de déposer une intention de prière.

Pour ceux qui ont toujours voulu partir en Terre Sainte, mais qui redoutent la chaleur, vous pouvez suivre le Mooc (cours en ligne) proposé par le collège des Bernardins à Paris. Bible en main, il vous conviera à un voyage virtuel à Bethléem, sur les rives du lac de Tibériade et jusqu’au saint-Sépulcre. Grâce au support de vidéos tournées sur place à l’été 2021 et à un programme de cours (lectures bibliques, commentaires, exercices, …) réparti sur quinze semaines, il est possible de goûter un peu de l’expérience unique que vivent tous les pèlerins en Terre Sainte : lire la Bible, en la découvrant à travers les paysages où elle a été écrite et vécue. Ce cours a été donné en ligne au printemps 2022, et sera disponible (en archives) à partir de l’automne 2022.

Groupe des Jeunes

PAR VÉB | PHOTOS : JADE

Après avoir passé de nombreux jeudis à réfléchir et échanger sur divers thèmes, les jeunes sont partis en week-end sous la Dent de Morcles, dans le chalet qu’une de leur famille avait prêté. Un grand merci à eux.

Vendredi, un pique-nique sur une aire d’autoroute permit de se sentir rapidement « en vacances ». A la nuit tombante, nous arrivâmes au chalet après un petit quart d’heure de marche au milieu des arbres, sous les étoiles tellement plus visibles qu’à Genève.

Le samedi fut tranquille, entre repas, jeux et promenade autour du village de Morcles.

Enfin, le dimanche, après un temps de prière, le repas et les rangements, une excursion nous mena le long du bis du Trient, avec une belle vue sur le glacier, au bout du sentier. Le retour se fit par la France, après une boisson bienvenue au col de la Forclaz.

Dès Vallorcine, le spectacle des glaciers, sous le doux soleil du début de soirée, glaciers blancs se glissant dans le vert printanier, offert par ce chemin du retour fut éblouissant, glacier du Tour, d’Argentière et ceux de la mer de glace au-dessus de Chamonix, ainsi que les sommets, dents et massifs telle la Tête à l’Âne. Un instant précieux pour clore une belle fin de semaine.

Merci à chacun pour son enthousiasme et sa solidarité dans les tâches diverses.

Romain en sage zen méditation sous la cascade.

Grâce à l’atelier bien outillé du papa d’Arnaud, les jeunes ont passé un long moment de bricolage. Ici l’une de leur construction: un hôtel à insectes.

Sous le village de Morcles, le torrent invitait les plus courageux à la baignade.

Après avoir longé le bisse du Trient, petite pause au pied du glacier du Trient pour Vincent, Arnaud, Patrick, Guwani, Lucien, Romain et Alexandre.

Accueillir des réfugiées ukrainiennes

L’annonce de Caritas demandant des familles pour accueillir les Ukrainiens qui ont fui leur pays a retenu leur attention. Sans trop réfléchir, Brigitte et Claude Geinoz ont donné leur accord pour recevoir chez eux une mère et son enfant. Trois jours plus tard et après quelques échanges administratifs, on leur confie Katrina et Liora, une jeune maman et sa fille de 5 ans.

PAR OLIVIER CAZELLES | PHOTOS : OLIVIER CAZELLES, BRIGITTE GEINOZ

Brigitte et Claude, comment se sont passés les premiers moments ?

Brigitte et Claude Geinoz : Sans aucun problème. Nous avons pu mettre à disposition de nos hôtes une chambre avec un lit gigogne, une petite terrasse et une salle de bains. C’est leur espace, et Katrina a modifié la disposition des meubles à sa convenance. Le reste de la maison, salon, cuisine, terrasse et jardinet, sont partagés en permanence. Nous ne parlons pas anglais, mais avec les gestes, ça fonctionne. Et nous parlons «Google»: nous utilisons le dictionnaire en ligne sur nos Smartphones pour les cas particuliers.

Katrina est discrète. Elle participe volontiers aux tâches communes, mais nous ne la considérons pas comme une aide ménagère : elle est chez nous comme une invitée. Je remplis le frigo en tenant compte de leurs préférences et de leurs habitudes. Mais elle préfère nous laisser manger seuls. Comme elle est végétarienne, elle prépare les repas pour elle et sa fille.

Comment votre famille et votre entourage ont-ils réagi à votre engagement ?

Ils ont été inquiets et on a beaucoup parlé. Nos enfants avaient peur pour nous, ils craignaient qu’accueillir des réfugiées nous donne trop de travail, que je n’aie plus assez de temps pour m’occuper de leur papa. Maintenant ils sont rassurés et la famille s’est agrandie avec Katrina et Liora. C’est Isabelle, la femme de notre fils Christophe, qui est allée les chercher à Boudry à ma place. Claude est partie prenante de l’accueil. Mais, étant en fauteuil roulant, il est fragile et a aussi besoin d’attention. Si sa situation demandait une prise en charge temporairement plus lourde, je pourrais bénéficier de l’aide d’une amie afin d’être disponible pour lui et pour que Katrina et Liora ne soient pas seules.

Cette après-midi, une personne de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) est venue à la maison. Elle a réglé divers points administratifs (responsabilité civile, assurances, …) et finalisé un projet de contrat d’accueil entre nous et Katrina : on nous accorde une aide correspondant aux frais de location. Comme elle a peur d’être une charge trop lourde pour nous, cette entrevue l’a beaucoup soulagée moralement.

Katrina, dans quelles conditions a eu lieu votre départ d’Ukraine ?

Nous habitons à Odesssa, sur la mer Noire. C’est à 500 kilomètres de Marioupol, cette ville complètement détruite. Cette invasion brutale, ces bombardements, m’ont terrifiée. J’ai eu très peur pour ma fille. Je ne voulais pas qu’elle connaisse la guerre et souffre des séquelles de ce qu’elle aurait vécu. Nous nous sommes d’abord réfugiées en Roumanie, puis nous sommes arrivées en Suisse. Nous nous sommes retrouvées au centre d’accueil de Boudry, sur le lac de Neuchâtel. Malgré la situation, ma famille est restée à Odessa : c’est son choix pour le moment. Beaucoup de mes amis ont également fui l’Ukraine ; ils ont été accueillis dans divers pays européens et même au Canada. Le père de ma fille, resté sur place, nous appelle un jour sur deux. Pour le moment, il n’est pas recruté par l’armée, de même que les autres hommes de notre famille. Il continue de travailler.

Que faites-vous de vos journées ?

Professionnellement, je suis styliste après avoir fait des études universitaires à Kiev. L’usine de confection pour laquelle je travaillais a dû fermer. La production s’est arrêtée à cause de la guerre et je ne peux pas faire de télétravail pour mon employeur.

Ma priorité est d’apprendre le français. Je suis des cours à Founex où une association et des bénévoles s’occupent de nous. Je dois parler français si je veux trouver du travail.

Liora va à l’école enfantine au centre-ville. Et elle y est heureuse. Elle apprend le français et l’anglais. Elle s’entend bien avec Brigitte, Claude et leur chien Filou. Elle est tout excitée quand elle entend « piscine », un mot magique. Quand Brigitte fait les courses et lui rapporte une petite surprise, elle s’écrie « Oh, my God ! » en se tenant la tête à deux mains, ce qui fait rire tout le monde.

Comment vivez-vous votre séjour en Suisse ?

Je suis très entourée. Sally, la voisine de Brigitte, est accueillante. Et comme elle est anglaise, elle est une très bonne traductrice. Grâce à tous les voisins de Brigitte et Claude, j’ai fait de nombreuses connaissances.

J’ai beaucoup de chance d’être en Suisse. Je suis reconnaissante envers toutes les personnes qui nous accueillent et qui montrent tant de gentillesse à notre égard. J’ai même la chance de pouvoir découvrir le pays. Je reçois des titres de transport. C’est ainsi que j’ai déjà pu visiter Vevey et Chaplin’s World, le musée Chaplin; demain, j’irai à Lucerne. On me conseille de monter au Pilate.

Brigitte et Claude, vous vivez une expérience très singulière. Quel lien faites-vous avec l’Evangile ?

Cette décision nous est tombée dessus. Nous avons lu l’annonce de Caritas et il était évident pour nous qu’il fallait dire oui. J’avais mal pour ces femmes qui devaient quitter l’Ukraine avec leurs enfants en laissant leur mari sur place. Nous devions accueillir quelqu’un comme nous aurions aimé l’être dans des circonstances similaires.

Et puis, c’est normal puisque nous sommes chrétiens et que nous pratiquons notre religion. Avec la maladie de Claude, nous sommes moins engagés à la Colombière, mais auparavant nous avons notamment travaillé avec Tchad Missions Nyon et chanté dans la chorale. Recevoir Katrina et Liora est pour nous une façon d’être disponibles pour notre prochain.

Katrina en pleine discussion avec Sally, voisine anglophone et traductrice.

Katrina et Liora sont heureuses d’être accueillies en Suisse.

Katrina apprend le français et visite la Suisse.

MADEP-ACE Vaud – Bien joué !

PAR FLORENCE CHERUBINI | PHOTOS : FLORENCE CHERUBINI, PATRICIA FRAUENKNECHT

Cette année encore, lors de la seconde semaine des vacances de Pâques, le MADEP-ACE Vaud a organisé cinq journées spéciales d’animation intitulées «Bien joué!». La possibilité offerte de choisir une ou plusieurs d’entre elles a été fort appréciée par les familles, qui ont ainsi pu organiser l’emploi du temps de leurs enfants de manière plus libre. Encadrés par trois adultes, c’est donc une vingtaine d’entre eux, représentant toutes les équipes de notre Secteur, soit Aigle, Bex, Leysin, Ollon et Villars, qui se sont retrouvés dans les locaux de la paroisse de Bex, pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

Les activités proposées autour de la cuisine, du sport, de jeux en lien avec le cinéma, d’Escape Game, ainsi que des jeux coopératifs, des temps de réflexion et de méditation, et du temps libre ont permis de mettre en lumière le partage, la créativité, l’écoute, l’amitié et le vivre ensemble – le tout dans la joie et une bonne humeur constante et grâce aussi à la Fondation des Plans et au Conseil de Paroisse de Bex qui, par leur générosité, ont grandement contribué à la réussite de ces Journées.

Les enfants étaient enthousiastes et des liens interparoissiaux se sont tissés entre eux au fil des jours, en fonction de la complémentarité de chacun, dans une ambiance réellement synodale…Et ils en redemandent !

En espérant pouvoir revivre cette belle expérience l’an prochain, nous leur disons déjà un grand merci d’avoir su rendre visible et vivante la joie de l’Evangile !

«Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin!»

Piñata…

… et jeux de collaboration!

Impossible de terminer la journée sans la traditionnelle partie de «Loup-Garou»!

«Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.» (Mt 18, 20)

Marcher main dans la main

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

L’été est à notre porte. Si une élémentaire prudence est de mise, il s’annonce riche de belles découvertes. Profitez-en pour vous aérer et vous changer les idées !

L’année qui se termine aura aussi été celle d’une réflexion sur la synodalité, selon le vœu du pape François, et, dans notre Unité pastorale (UP), sur le thème « Nous sommes Eglise ». Tous, laïcs et prêtres, salariés et bénévoles, nous avons pu apporter notre pierre à la réflexion commune, exprimer nos déceptions, nos attentes, nos espérances, en un mot dessiner l’Eglise dont nous rêvons. Celle dans laquelle nous nous sentons bien, celle qui nous dynamise et nous entraîne vers l’avant.

Pour le pape, « la synodalité exprime la nature de l’Eglise, sa forme, son style, sa mission », elle n’est pas « un titre parmi d’autres, une manière de la penser qui offre des alternatives ». Il le disait à son diocèse de Rome le 18 septembre 2021. Il le dit à chacun de nous. Et cette marche commune – c’est le sens du mot « synode » – implique la participation de tous. Pour Sœur Nathalie Becquart, sous-secrétaire du synode des évêques, une Eglise synodale est « une Eglise en mouvement, en déplacement », dynamique, vivante, forte de toutes ses composantes ; une Eglise ouverte, plus participative, qui recherche plus le consensus que la majorité.

Le processus synodal, dans lequel notre UP est engagée elle aussi, est une opportunité à saisir pour développer, à notre niveau, des communautés à l’écoute de chacun, où le partage des responsabilités progresse, où tous, hommes et femmes, laïcs et prêtres, ont leur place. Tous baptisés, tout égaux en dignité.

Il y a là un changement de paradigme. A nous d’y souscrire. Car cette Eglise, elle ne se fera pas sans nous ! Elle se bâtit dès aujourd’hui sur les efforts de chacun, et nul n’est trop pauvre ou trop petit pour se soustraire à la tâche. L’Eglise, c’est chacun de nous, dans notre paroisse, notre communauté. Le moindre geste contribue à renforcer la communion, et chacun a quelque chose à donner, à sa mesure.

Alors oui, dépassons les préjugés, la méfiance, les critiques et la peur de perdre ; prenons la parole, osons des mots et des gestes de vérité et de liberté, marchons main dans la main. L’Eglise de demain, elle sera celle que nous bâtirons ensemble : riche de ses diversités, de ses harmoniques, de ses couleurs complémentaires.

Bel été à chacun. Pour qu’à la rentrée, après avoir cheminé en nous, les bonnes idées éclosent et tissent entre nous les fils d’une belle solidarité. Rendez-vous dimanche 4 septembre à Gland pour la messe de reprise de l’année pastorale.

Montée vers Pâques 2022: «Lève-toi»

PAR CHIARA ROSATI, 28 ANS, AGENTE PASTORALE DE LA JEUNESSE UP PRILLY-PRELAZ | PHOTOS : DR

La «MVP 2022», c’était un véritable camp de 4 jours à Morges, organisé par des jeunes, qui a débuté la soirée du Jeudi saint 14 avril, et s’est terminé le Dimanche de Pâques 17 avril après la messe, et qui a rassemblé des 12-17 ans de toute la région !

Le but était de monter petit à petit vers Pâques, en partageant les diverses célébrations quotidiennes du Triduum pascal, tout en vivant des journées rythmées par des activités spirituelles (temps de prières, louanges, témoignages, enseignements, confessions), sportives (sports de camps, jeux de balles, divers jeux, marches) et artistiques (activités manuelles, théâtre, chants et bricolage).

En tant qu’animatrice de la jeunesse des confirmands et confirmés de l’UP Prilly-Prélaz, je suis reconnaissante d’avoir pu vivre cette expérience incroyable et unique avec certains de mes jeunes ! Dès le début, on s’est sentis plongés dans une ambiance festive, joyeuse, musicale, chaleureuse et priante. On était comme une grande famille et avec l’esprit de fraternité on a fêté autour de l’événement central de notre foi : la résurrection !

Quelle grâce de voir plus de 100 jeunes enthousiastes partager leur joie authentique, profonde tout en témoignant leur foi.

« Je voulais y aller pour passer un moment où l’on parle plus du Seigneur. » Clara, 15 ans, jeune confirmée

Jecy, 14 ans, confirmande : « J’ai appris beaucoup de choses, comme les histoires bibliques et j’ai découvert que beaucoup de jeunes ont la foi en Dieu, tout comme moi. Depuis, j’ai changé ma manière de prier. Je garde des souvenirs incroyables : le soir où on a tous chanté des louanges, tous les témoignages qu’on a entendus, la marche Via Crucis et l’occasion d’écrire les péchés qu’on n’a jamais dit à Dieu. »

« C’était une expérience vraiment incroyable ! J’ai adoré ce camp c’était génial. Ce qui m’a surprise c’était les moments spirituels qu’on a vécus ensemble, ça m’a remplie de joie. J’aimerais vivre à nouveau ce sentiment d’être en famille. J’ai découvert que j’ai laissé entrer Jésus dans ma vie plus qu’il était déjà. Cette expérience m’a aidée à en apprendre plus sur l’histoire de Dieu. J’étais touchée par le soir des confessions. J’y suis allée car je voulais en apprendre plus sur moi et sur Dieu. Alors merci de m’avoir permis de vivre une telle expérience. » Frena, 15 ans, jeune confirmande

Sara, 19 ans, bénévole catéchiste des confirmands : « Superbe expérience que je recommande. Je ne m’attendais pas à voir autant d’enfants qui croient en Dieu et le fait de voir que dès leur jeune âge, ils confiaient leur vie à Dieu m’a beaucoup touchée. Durant la MVP je me sentais tellement apaisée. J’ai senti au fond de moi une présence qui m’apaisait et qui m’a fait ressentir une grande joie. C’est important de rencontrer et d’échanger avec des jeunes chrétiens pour avancer dans la foi, on peut s’aider, se soutenir et apporter nos connaissances pour nous enseigner mutuellement les paroles de notre père. »

Ruth, 17 ans, bénévole catéchiste des confirmands : « Quelle surprise de voir autant de jeunes heureux grâce à Dieu… J’ai appris à avoir plus de confiance en moi et à m’ouvrir aux autres. J’aimerais trop revivre de pareils événements ! »

Flambeaux vers la Lumière pascale.

Jeu avec distance bien gommées.

La joie pascale anticipée.

Marie, Mère de l’Eglise et modèle de communion

Le Père dominicain Benoît-Dominique de La Soujeole, professeur émérite de dogmatique à l’Université de Fribourg et professeur invité à l’Angelicum à Rome, a donné une conférence dans les salles sous l’église de la Colombière jeudi 19 mai sur «Marie, Mère de l’Eglise, modèle de la communion des saints». Ceci dans le cadre du thème d’année de l’Unité pastorale (UP) Nyon-Terre Sainte, «Nous sommes Eglise».

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

PHOTOS : PHILIPPPE ESSEIVA, BRIGITTE BESSET

C’est avec un humour contagieux, et devant une trentaine de paroissiens, que le dominicain français Benoît-Dominique de La Soujeole a expliqué d’où vient le titre de Mère de l’Eglise donné à Marie, son sens et sa pertinence pour les catholiques. Il a souligné en ouverture que «Marie est fondamentalement mère», que «toute sa personne est constamment engagée dans une relation de maternité, une relation dans laquelle et par laquelle elle donne la vie à partir d’elle-même et hors d’elle-même».

Dans un premier temps, il a posé quelques jalons historiques, rappelant que la première maternité de Marie, définie par le concile d’Ephèse en 431, est d’être Mère de Dieu, sa vocation étant de mettre au monde «Dieu le Verbe s’incarnant en elle et par elle sous l’ombre de l’Esprit saint». Et que c’est autour de cette réalité que sont disposés les autres aspects du mystère marial: l’Immaculée Conception, «proclamée parce que les catholiques le croyaient et pas le contraire», la virginité et sa présence du début à la fin de l’œuvre de salut accomplie par son Fils, de Cana au pied de la croix et à la Pentecôte.

Au deuxième millénaire chrétien, a relevé le conférencier, on a développé des liens entre le mystère central et des mystères subordonnés. La théologie catholique a ainsi considéré que le Christ et l’Eglise, son corps dont nous sommes les membres, «forment comme une seule personne». Conséquence: «Si le Christ tête et l’Eglise corps forment comme une seule réalité spirituelle, alors la Mère de la tête – Marie – est aussi la Mère du corps, la Mère de l’Eglise».

Mots neufs, réalité ancienne

Un titre marial authentifié récemment, a précisé le Père de La Soujeole, par le concile Vatican II dans le chapitre 8 de la Constitution dogmatique «Lumen gentium» dont le titre est «La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l’Eglise». «Le concile, a souligné le conférencier, a explicitement fait le lien entre le mystère du Christ et celui de l’Eglise, plaçant Marie en relation profonde avec les deux: Mère de la tête, elle est aussi Mère du corps parce que tête et corps ne font pas deux mais un».

Lors de la promulgation de la Constitution, le 21 novembre 1964, le pape Paul VI a décrété que «Marie serait désormais honorée et priée aussi par le titre de Mère de l’Eglise». Les Pères conciliaires se sont alors levés pour acclamer la Vierge Marie sous ce titre. Un titre qui, s’il était neuf, exprimait, a poursuivi le Père dominicain, «l’acquis du second millénaire de la vie de foi du Peuple de Dieu». Puis la réforme liturgique a introduit des messes en l’honneur de Marie dont la messe de Marie, Mère de l’Eglise.

Un amour accompli

Dans un deuxième temps, le conférencier a commenté la collecte, la prière qui ouvre la messe de Marie, Mère de l’Eglise, et qui en donne le sens doctrinal : « Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie sa Mère soit aussi notre Mère. Nous te prions afin que, soutenue par son amour, ton Eglise ait joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d’attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ».

L’adresse, « Dieu de miséricorde, notre Père », place d’emblée la célébration « dans l’histoire du salut qui est l’œuvre de l’amour miséricordieux de Dieu. C’est un amour qui pardonne, qui répare, qui relève » à partir, ici, du pied de la croix, où Jésus donne à Marie Jean comme fils et à Jean Marie comme mère. « C’est donc lors de l’accomplissement total et parfait de l’œuvre confiée au Christ qu’intervient au cœur de la Passion cette maternité de Marie sur tous les hommes appelés à être disciples du Christ », a précisé le Père de La Soujeole. Et la maternité de Marie « est la forme accomplie de son amour. C’est un amour qui donne et soutient la vie et qui fait de l’Eglise, qui reçoit cet amour, une mère à son tour » en nous donnant la vie divine, la vie de la grâce.

Mais comment cette vie nous parvient-elle et devient-elle nôtre ? Elle a sa source en Dieu et nous est donnée grâce à l’Incarnation. « L’humanité de Jésus, parce qu’elle est unie dans sa personne même au Verbe éternel, est elle-même remplie de toute la grâce, de l’Esprit saint en personne, et c’est dans cette humanité unique que tout le salut pour tous les hommes réside et c’est par elle qu’elle se communique à tous », a expliqué le conférencier.

Le conférencier a su capter son auditoire.

La soirée s’est terminée par une prière.

Un double rôle

Et Marie dans tout cela? Par sa proximité avec le Christ, elle occupe «une place intermédiaire entre le Christ et nous dans les deux sens: Marie intervient auprès de son Fils pour nous, c’est son intercession, et elle intervient auprès de nous pour nous montrer le Christ, c’est son exemplarité». Comme à Cana.

Marie est ainsi médiatrice «dans les deux sens: ascendant quand elle s’adresse au Christ pour nous; descendant quand elle s’adresse à nous de la part du Christ. C’est l’ensemble de cette activité mariale qui constitue sa maternité, car tout ce que Marie fait est en relation avec la vie de la grâce à communiquer, à être effectivement reçue, au besoin réparée et toujours nourrie». Si cette maternité, a relevé le Père de La Soujeole, concerne chacun de nous, elle a une dimension ecclésiale: Marie est Mère de chaque fidèle et de la communauté formée par les fidèles et les pasteurs. Comme une mère l’est de chaque enfant et de la famille. Son double rôle d’intercession et d’exemple «concourt à ce que la grâce du Christ porte en nous, de façon inséparablement individuelle et communautaire, tous ses fruits».

Mère de l’Eglise, Marie l’est par deux actes majeurs: l’intercession et l’exemple. Par le premier, elle se fait notre avocate, intervenant auprès d’une autorité, Jésus, «en faveur de quelqu’un qui dépend de cette autorité et qui en attend un bienfait». Ainsi, «Marie intercède de façon générale en demandant au Seigneur sa grâce pour nous, et plus particulièrement – car comme Mère elle connaît bien ses enfants – les grâces particulières qui nous sont nécessaires (grâce de fidélité, grâce de repentir, grâce de force,…) ». Une intercession « parfaite » de sorte que, «lorsque nous prions Marie en sollicitant son intercession, nous sommes d’emblée placés dans la bonne direction!», a précisé le conférencier.

«Le deuxième acte par lequel Marie exerce sa maternité est son exemplarité»: elle nous apprend, par son exemple, à vivre de la grâce filiale reçue au baptême. Comment? Par quatre attitudes: l’écoute, la prière, le don de la vie et l’offrande.

De l’écoute à l’offrande

La Vierge est d’abord celle qui écoute : « Elle a reçu la Parole de Dieu avec foi et l’a gardée dans une méditation constante lui permettant d’aller toujours plus profondément dans l’intelligence des desseins de Dieu pour y participer de toujours plus près », a souligné le Père de La Soujeole. En cela, elle est l’exemple de l’Eglise « qui reçoit, garde, scrute et accomplit la Parole de Dieu ». Et chaque chrétien « est invité à recevoir – écouter au sens biblique – la Parole de Dieu pour en vivre ».

Puis la Vierge est celle qui prie: elle demande quelque chose à Dieu. Que demander à Dieu? «Ce qu’il veut nous donner à condition qu’on le lui demande.» Mais quoi? Les demandes contenues dans le Notre Père, qui «embrassent tous les aspects de notre vie». Marie a prié le Notre Père, l’Eglise le prie «pour y scruter l’action de Dieu, à laquelle il nous associe».

La Vierge donne la vie: elle a mis au monde le Verbe de Dieu et, par son intercession, «elle ne cesse de l’accomplir en nous» et pour l’Eglise. «Elle nous montre que la vocation chrétienne s’accomplit dans le don de la vie: la vie du corps, la vie de l’esprit, la vie de la grâce.»

Enfin, Marie est la Vierge de l’offrande. S’offrir, a expliqué le conférencier, «est le terme, l’accomplissement, le but unique de toute vie humaine: disposer de soi, par amour, pour se donner à Dieu». Le Christ et Marie se sont ainsi offerts à Dieu. Et l’Eglise, depuis deux mille ans, entraîne ses enfants sur ce chemin, en particulier lors de la messe.

En conclusion le Père de La Soujeole a constaté que «quand nous célébrons Marie avec le titre de Mère de l’Eglise, nous sommes invités à ressaisir le mystère ecclésial dans toute son ampleur (tous les états de vie), dans l’identité radicale de tous qui réside dans le baptême, dans les relations vitales par lesquelles nous recevons la vie de la grâce et la transmettons à notre tour». Ainsi, «Marie est d’une importance considérable pour rencontrer le Christ, comprendre sa Parole, recevoir sa grâce, vivre le chemin d’accomplissement ainsi offert».

La statue de l’Immaculée Conception dans l’église de la Colombière à Nyon.

Dans l’église de Founex, une niche sur la gauche abrite une oeuvre du sculpteur alsacien Jacques Hartmann.

La Vierge de l’église de Saint-Cergue.

A Gland, entre le narthex et l’église Notre-Dame du Fiat, le oui de l’Annonciation, invite le visiteur à entrer. En dolomie, pierre reconstituée des Pyrénées, elle vient du monastère Notre-Dame de la Gloire-Dieu aux Voirons, en Haute-Savoie.

Oui !

PAR SYLVIE BLUMENTHAL

PHOTO : LYDIA BLUMENTHAL

Souvent très attendu lors d’un mariage, «oui» est ce mot par lequel notre vie est engagée aux côtés de la personne que l’on aime.

«Oui !»… Trois petites lettres que l’on peut prononcer facilement, sans vraiment mesurer ses conséquences sur nous. Marie en sait quelque chose! En acceptant d’être la mère de Jésus, elle ne mesurait alors pas dans quoi elle s’embarquait!

Tel est le plongeon que font ces couples qui, un jour, décident de se dire «oui».

Un «oui» source d’amour donné et reçu, de bonheur, de partage, et générateur de vie.

Mais qu’est-ce qui fait que certains mariages durent?

Le 31 janvier 1982, mes parents se disaient « oui » devant Dieu. Quarante ans plus tard, alors qu’ils se préparaient à célébrer ce merveilleux anniversaire, l’un de leurs petits-fils dit :

«Grand-père, 40 ans c’est beaucoup! Comment avez-vous fait?» Papa réfléchit, passant dans sa mémoire tous les moments partagés avec son épouse et il lui dit: «J’ai une réponse, mais cette question est plutôt compliquée, car il peut y avoir autant de réponses que de personnes. Je vais donc aller trouver ta grand-maman et nous te donnerons une réponse qui vaut pour nous deux.» Et leur réponse fut: «C’est la grâce de Dieu et la patience qui ont soutenu notre amour.»

Ces mots me rappelèrent ce passage de saint Paul aux Corinthiens qui dit que «l’amour prend patience» (1 Corinthiens 13, 1-8).

La patience – ce doux mélange de calme, constance, courage, douceur et persévérance – est aussi la vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les incommodités.

Dans la Bible, nous lisons que Dieu est amour, que Dieu est patient.

Je me suis amusée à poser la question autour de moi et mon papa disait vrai : il y a autant de réponses que de couples. Pour certains, c’est la chance extraordinaire d’avoir un partenaire gentil, facile à vivre, joyeux, pacifique. Pour d’autres, c’est le partage, le dialogue, l’honnêteté, la confiance, le pardon, l’humour, savoir être reconnaissant et dire merci. Mais aussi s’appuyer sur Dieu, qui est source de tout amour et qui donne tout pour vivre de cet amour…

En ce qui me concerne, voilà 25 ans que je partage la vie d’un homme merveilleux, qui met un point d’honneur à faire mon bonheur et celui de nos enfants. Nous avons pris ensemble la décision de nous choisir et de renouveler notre oui chaque jour en nous appuyant sur Dieu.

Et vous qui vous êtes ou qui allez vous engager par un «oui» quel qu’il soit… comment envisagez-vous de le vivre au quotidien de façon pérenne?

Avancer ensemble

Dans cette rubrique, L’Essentiel propose aux Evêques des diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg,

à l’Abbé territorial de Saint-Maurice et à leurs représentants de s’exprimer sur le sujet de leur choix. Ce mois, le périmètre est étendu et c’est l’abbé Jean-Jacques Theurillat qui prend la plume.

PAR L’ABBÉ JEAN-JACQUES THEURILLAT, VICAIRE ÉPISCOPAL

POUR LE JURA PASTORAL | PHOTOS : CATH.CH, JURA PASTORAL

Le 31 juillet prochain, je terminerai mon mandat de vicaire épiscopal pour la partie francophone du diocèse de Bâle, après treize années d’activités. Par cette

fonction, il m’aura été donné d’être le témoin des évolutions et des changements qui ont marqué l’Eglise catholique en ce début de XXIe siècle. Je pourrais énumérer ce que j’ai vu disparaître ou les déficiences qui continuent d’affecter la vie ecclésiale. Mais ce n’est pas cela qui me marque en ce moment.

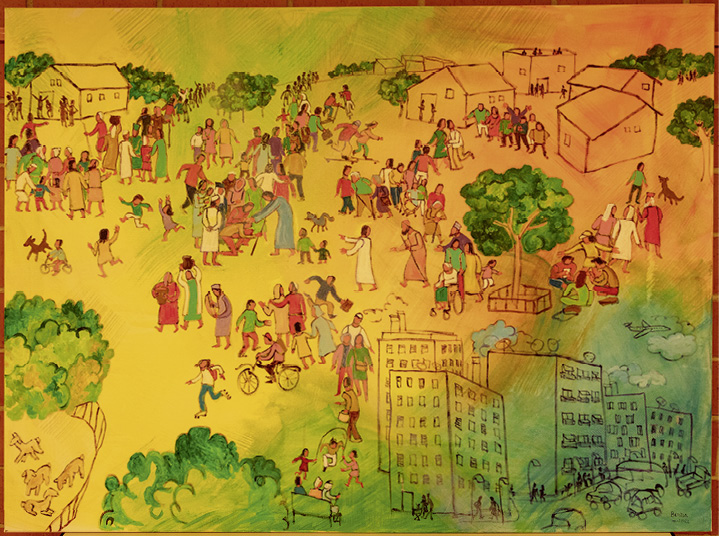

Je voudrais dire mon enthousiasme face au renouveau provoqué par l’appel du pape François à une Eglise plus synodale, appel qui s’est traduit dans chaque diocèse par une large consultation. Cette demande à avancer ensemble est l’autre versant de l’interpellation à être une Eglise en sortie, non pas repliée sur nos difficultés internes, mais joyeuse d’aller à la rencontre de tous ceux qui ne connaissent pas, ou pas assez, la Bonne Nouvelle du Christ. L’histoire a fait de l’Eglise catholique une institution mondiale. Mais on a parfois l’impression que sa gestion interne est devenue sa seule raison d’être. Or, les derniers mots de Jésus dans l’Evangile de Matthieu sont : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples. » La raison d’être de la communauté rassemblée par l’Esprit c’est d’aller à la rencontre, d’écouter, d’accueillir et de témoigner.

Je trouve salutaire l’impulsion du pape, même si sa communication peut sembler parfois brouillonne ou abrupte. A force de baigner dans la tiédeur ecclésiale, une stimulation piquante est bienvenue. Je me réjouis de me mettre à la tâche, au niveau paroissial, pour construire un nouveau visage d’Eglise avec tous ceux qui le souhaitent. Je me réjouis d’être bousculé par la Parole et par l’Esprit pour construire la fraternité, travailler à la solidarité qui témoigne du dynamisme de la résurrection. Ce n’est donc pas aigri ou désabusé que je termine mon mandat, mais le cœur joyeux, rempli de cet élan qui nous pousse à construire la communauté que Dieu veut.