Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, secteur Val d’Hérens (VS), octobre 2021

Les nouveaux vitraux réalisés par Isabelle Tabin-Darbellay et Michel Eltschinger à partir du Cantique des Créatures de saint François d’Assise (1182-1226), inaugurés pour les 70 ans de l’église de Saint-Martin, appellent à la contemplation et à la prière. En voici une libre méditation biblique.

PAR MONIQUE GASPOZ | PHOTOS : COPYRIGHT ROBERT HOFER, SION

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement monsieur frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.

Le thème de la lumière traverse toute la révélation biblique. Dès le premier récit de la création, toi, notre Dieu, tu sépares la lumière des ténèbres (Gn 1, 3s). La lumière existe comme ta créature, reflet de ta gloire, signe de ta présence. La lumière est symbole de vie : naître, c’est voir le jour ! La lumière permet à toutes les autres créatures d’exister aux yeux des hommes. Elle permet à l’être humain de distinguer son chemin, qui doit, par le Christ, le conduire vers Toi.

A l’occasion de la guérison d’un aveugle-né, Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. » (Jn 9, 5) Il ouvre les yeux des aveugles et leur montre le chemin de la vraie vie. Ta lumière que Jésus porte en Lui a été révélée lors de la Transfiguration dans un visage resplendissant et des vêtements éblouissants comme la lumière.

Avec ton aide, développons notre capacité intérieure à voir la lumière, à Te voir, à travers les beautés de la création et les solidarités humaines, pour devenir à notre tour des êtres lumineux, rayonnants d’amour.

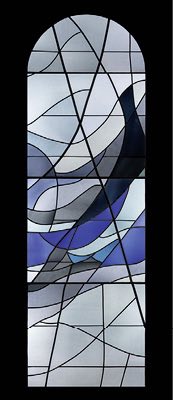

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.

« Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit ; qu’ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années » […] Tu les plaças au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, et Tu vis que cela était bon. (d’après Gn 1, 14-18)

Au milieu de la nuit, Tu as donné la lune et les étoiles comme repères dans le bleu profond du ciel. La lune, qui, nuit après nuit, grandit, s’arrondit comme pour donner naissance, puis rétrécit et disparaît pour mieux revenir… Elle compte le temps, le temps de la vie. Les étoiles, dix sur le vitrail, comme des repères pour orienter notre vie, comme les dix commandements. Trois en haut, comme Toi le Dieu trinitaire et relation. Sept en bas, comme les sept sacrements, les 7 dons de l’Esprit qui accompagnent et guident les hommes en chemin vers Toi.

Laissons-nous guider vers Toi, à travers les signes discrets que tu nous donnes.

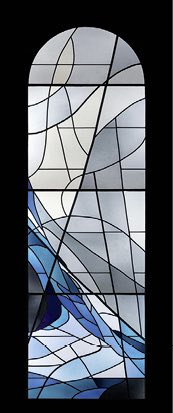

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air et pour les nuages, pour l’azur calme et tous les temps : grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

L’Esprit, dans la Bible, c’est le souffle, et le vent, tantôt violent, tantôt porteur de fraîcheur et de douceur ; il demeure bien mystérieux. Tantôt il dessèche la terre, tantôt il répand sur elle l’eau féconde qui fait germer la vie. Tantôt il agite les vagues de la mer, tantôt il franchit les plus hautes montagnes. Le souffle de notre respiration, qui tour à tour prend et redonne, anime et maintient notre corps en vie, est le symbole de Ta Vie qui nous habite. Rendre son dernier souffle, c’est remettre définitivement sa vie entre Tes mains.

Le calme et la tempête, la pluie tombée du ciel, tous les temps que nous offre la météo, le défilé des saisons comme des nuages constituent l’environnement qui entoure l’existence des humains et de toutes les autres créatures et les maintient en vie.

Loué sois-Tu pour toutes les météos !

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile et très humble, précieuse et chaste.

L’eau est puissance de vie. Là où elle manque, le pays devient désertique. L’eau est le symbole de Ton Esprit, capable de transformer un désert en verger florissant et Ton peuple infidèle en véritable peuple de l’Alliance. La Bible nous révèle que c’est Toi, Dieu, qui est source de vie pour l’homme et lui donne la force de s’épanouir dans l’amour et la fidélité.

En nous communiquant Ton Esprit par l’eau du baptême, c’est une vie nouvelle qui nous régénère. Lors de sa rencontre au bord du puits de Jacob avec une femme de Samarie, Jésus lui dit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit » Donne-moi à boire « , c’est toi qui l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau vive. »

Loué sois-tu pour l’eau de notre baptême, don de Dieu qui nous fait vivre en plénitude.

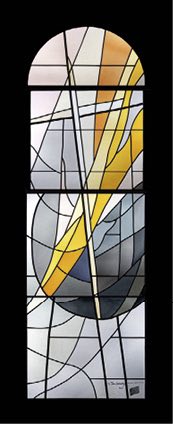

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu qui éclaire la nuit : il est beau et joyeux, indomptable et fort.

Le feu produit lumière et chaleur, toutes deux nécessaires à la vie humaine. Dans le Nouveau Testament, le feu symbolise Ton Esprit. Lors de la Pentecôte, Tu envoies Ton Esprit manifesté sous la forme de langues de feu pour transformer ceux qui doivent répandre à travers toutes les nations la Bonne Nouvelle de Ton amour.

Après avoir rencontré Jésus par son écoute, sa Parole et dans le signe du Pain, les deux disciples d’Emmaüs se disent entre eux : « Notre cœur ne brûlait-il pas, lorsqu’il nous ouvrait les Ecritures ? » Une bougie qui éclaire, la lumière de la lampe éternelle qui signifie dans l’église Ta présence dans les hosties du tabernacle nous le rappellent.

Loué sois-tu pour le feu, signe de ta présence au milieu de nous.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes.

Le vitrail nous montre la terre avec un cep de vigne portant de belles grappes. La vie de l’homme dépend des richesses de la terre et de la fertilité de son sol. L’humain entretient un lien privilégié avec la terre dont il est issu.

Dans l’évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples : « Je suis la vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l’enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille pour qu’il porte encore plus de fruit. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit. » Porter du fruit, c’est s’aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés.

Loué sois-tu pour les fruits d’amour, de tendresse, portés par les hommes de cette terre.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi; qui supportent épreuves et maladies: heureux s’ils conservent la paix, car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper.

Dans le vitrail, la mort est symbolisée par le noir qui éclate, telle une graine qui germe en un faisceau de lumière. La croix rayonnante, plantée au centre du vitrail, le traverse comme un élan pour manifester que la vie est plus forte que la mort.

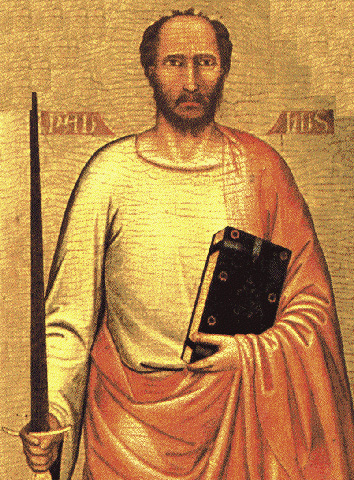

« Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. » (Rm 8, 11) Saint Paul ajoute encore: « Oui j’en ai l’assurance : ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur. » (Rm 8, 38)

Loué sois-tu pour le Christ qui a traversé la mort et nous promet la Vie.