On aurait aimé admirer les aquarelles de Catherine Menoud disposées avec soin autour de l’autel de la Colombière et se laisser porter par la poésie de ses propos, échanger avec elle, la remercier pour tant de beauté. Pandémie oblige, chacun s’est installé devant son écran le 11 février pour vivre la troisième veillée « Saveurs de Dieu » intitulée « Quand la peinture devient prière ». Un authentique voyage intérieur soutenu par des œuvres belles, sobres et pleines de sens.

Pour Louis Evely, « quand on vit d’amour, de beauté, de vérité et de prière, on vit de Dieu même si on ne le nomme pas ». Notre Dieu se laisse découvrir et approcher par la peinture et la poésie, il se dit à travers la beauté. Catherine Menoud, assistante pastorale dans l’Unité pastorale des Rives de l’Aire, à Genève, en fait l’expérience à travers son travail d’artiste-peintre. C’est cette expérience qu’elle a partagée avec les paroissiens de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte lors de cette veillée.

Eclats de beauté

« Dieu a déposé sa sensibilité créative dans les gènes de l’humain. Son désir de partager ses émotions est plein de beauté et rempli d’amour. J’en ai reçu un tout petit éclat. C’est alors qu’au fil du temps, avec la diversité des liens et à l’écoute de sa Parole, la peinture est devenue pour moi prière », a témoigné en ouverture Catherine Menoud, invitant chacun à la suivre dans cette aventure commencée dès l’enfance qui mêle « le goût et le don ».

Mots, musique et aquarelles se sont complétés tout au long de la soirée avec un fil rouge : les liens. « J’ai choisi de tirer les fils qui touchent aux liens, j’ai choisi d’enraciner quelques étapes de ce parcours dans la Parole de Dieu, inspirée par les ‘Exercices spirituels’ de saint Ignace » sur fond d’aquarelles. Car « la peinture est une poésie muette et la poésie une peinture parlante », dit le poète grec Simonide de Céos.

Catherine a commencé par un hymne aux oiseaux, si présents par leurs chants lors du premier confinement. Un temps où, en l’absence de célébrations, s’est posée la question du lien avec les paroissiens. Chargée de réfléchir à une carte pour faire signe, Catherine a imaginé un hymne aux oiseaux, représentés par la mésange, qu’elle a croquée dans des aquarelles lumineuses. « Vous les oiseaux, vous nous reliez à l’infini de la vie, de la beauté, de l’amour », s’est-elle exclamée.

Richesse des liens

La pandémie nous a maintenus à distance mais reliés. L’occasion de réfléchir aux liens qui nous ont construits, tissant chacun un bout de notre toile. Pour Catherine, c’est d’abord sa tante Canisia : « J’avais 8 ans lorsque j’ai fait ma confirmation. Environ dix ans plus tard, je me suis retrouvée semaine après semaine chez elle pour faire de la peinture ». Des temps de créativité et de partage : « Parfois nous peignions beaucoup et parlions peu, parfois nous parlions beaucoup et peignions peu ».

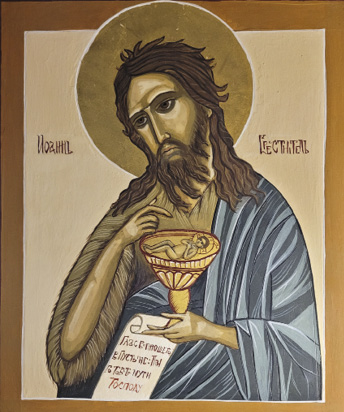

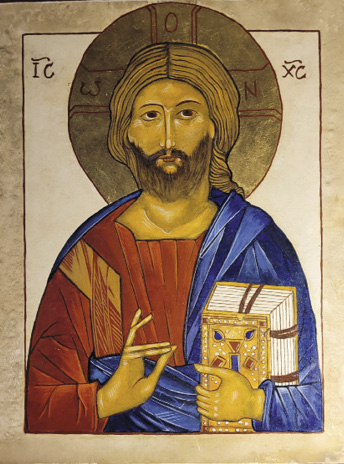

De fil en aiguille, la nièce et la tante suivent un cours d’écriture d’icônes et Catherine choisit l’image du Christ pantocrator, Parole qui porte la Parole « comme pour dire qu’elle est l’essence de notre foi ». Puis, à l’invitation d’une amie, Roselyne, Catherine vit un week-end sur le thème « Aquarelle et prière ». Un bout de chemin que résume ce passage de la Bible : « Le Royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde qu’un homme prend et plante dans son jardin. Elle pousse et devient comme un arbre et les oiseaux du ciel font leurs nids dans ses branches » (Luc 13, 18).

Reliés à la création

Reliés entre nous, nous sommes aussi reliés à la création. Car, écrit le poète François Cheng, « chaque expérience de beauté, si brève dans le temps, tout en transcendant le temps, nous restitue chaque fois la fraîcheur du matin du monde ». Pour Catherine, « toute expérience de beauté nous donne de vivre un moment de contemplation qui nous donne de goûter à Dieu », « un créatif original et ingénieux » qui contemple sa création : « Et Dieu vit que cela était bon » (Gn 1, 12). « Ne pouvant garder ce sentiment pour lui tout seul, il dépose sa sensibilité créative dans les gènes de l’humain. Nous en avons, j’en suis sûre, toutes et tous reçu un petit éclat, que ce soit dans un domaine ou dans un autre », a poursuivi l’animatrice.

« La peinture me permet d’exprimer ce qui m’anime et m’habite. Elle me connecte à la création et à ses créatures. Tous les sujets ouvrent à la contemplation, à l’émerveillement. » Et à la beauté de la lumière : « Je ne me lasse pas des effets de la lumière dans la nature, de la variété de ses couleurs et de ses ombres ». Car, lui disait un jour une moniale, « un tableau sans ombres ne révèle rien ».

Enracinés dans la Parole

Catherine participe à un nouveau stage d’écriture d’icônes, lors de la Semaine romande de musique et de liturgie à Saint-Maurice. Cette fois-ci, elle choisit la figure de Jean Baptiste : « J’ai toujours été fascinée par ce personnage plutôt original et saisissant de clairvoyance et d’humilité», «un passeur qui montre le chemin. Il est un facilitateur, il ouvre la voie. Mais pour cela il doit se dessaisir de sa mission. Elle ne lui appartient plus».

Catherine découvre alors les «Exercices spirituels» de saint Ignace de Loyola: «Ils mobilisent tous les sens. C’est une spiritualité de l’incarnation. Contempler le Christ dans sa vie, dans ses actes, dans son enseignement, dans ses liens, dans ses combats, sur son chemin de croix, … c’est trouver en soi, en l’autre, en les autres, l’empreinte de sa présence». Car «la foi est d’abord une expérience», celle d’un Dieu qui nous veut libres et désire «nous conduire à la fin pour laquelle nous sommes nés». Ignace l’avait compris, ayant expérimenté que «ce n’est pas l’abondance de la science qui rassasie et satisfait l’âme, mais c’est de goûter et de sentir les choses intérieurement ».

Catherine a ensuite convié les paroissiens à méditer l’épisode évangélique des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 15) par le biais de quatre aquarelles : étroitesse, accueil de l’Autre, Ecriture, ouverture.

Visages, don de vie

En 2018-2019, Catherine prend un temps sabbatique de quatre mois à Québec. Elle y vit les « Exercices spirituels » sur un mois avec des temps de méditation quotidiens consacrés à la marche, la découverte et la peinture. Ce qu’elle peint – des illustrations tirées de revues composant un poster et qui reflètent son état d’âme du moment – sont l’occasion de belles réflexions.

Pour conclure la veillée, des visages en réponse à notre quête : « Qui es-tu, Jésus ? ». Car « qui serions-nous sans le regard, sans les regards, seuls capables de nous envisager ? Seul l’amour envisage. Le visage de l’autre vérifie mon cœur ».

Successivement sont proposés à la méditation des paroissiens sept visages : visage du Christ arrêté, visage du Christ jugé, visage mouillé, visage voilé, visage du Christ crucifié, visages attristés, visage du Christ enfermé. Mais « à l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. […] c’est là qu’ils déposèrent Jésus » (Jn 19, 41-42). « Un vent d’espérance y soufflait déjà, comme une caresse à tout jamais fleurie de tendresse, d’amour et de fidélité », a commenté Catherine. Des visages de la Vierge, enfin, accompagnés du poème « La Vierge à midi » de Paul Claudel, pour dire la fidélité et ouvrir sur la face du Christ.

Merci à Catherine Menoud d’avoir feuilleté avec nous, le temps d’une soirée, son album de souvenirs et partagé son chemin de foi, façonné par la peinture.